1 Comentario

por ANGELO MEDINA LAFUENTE Oh frágil ser humano, ceniza de ceniza y podredumbre de podredumbre di y escribe lo que ves y oyes. Hildegard von Bingen, Scivias CON LOS OJOS Y OÍDOS INTERNOS

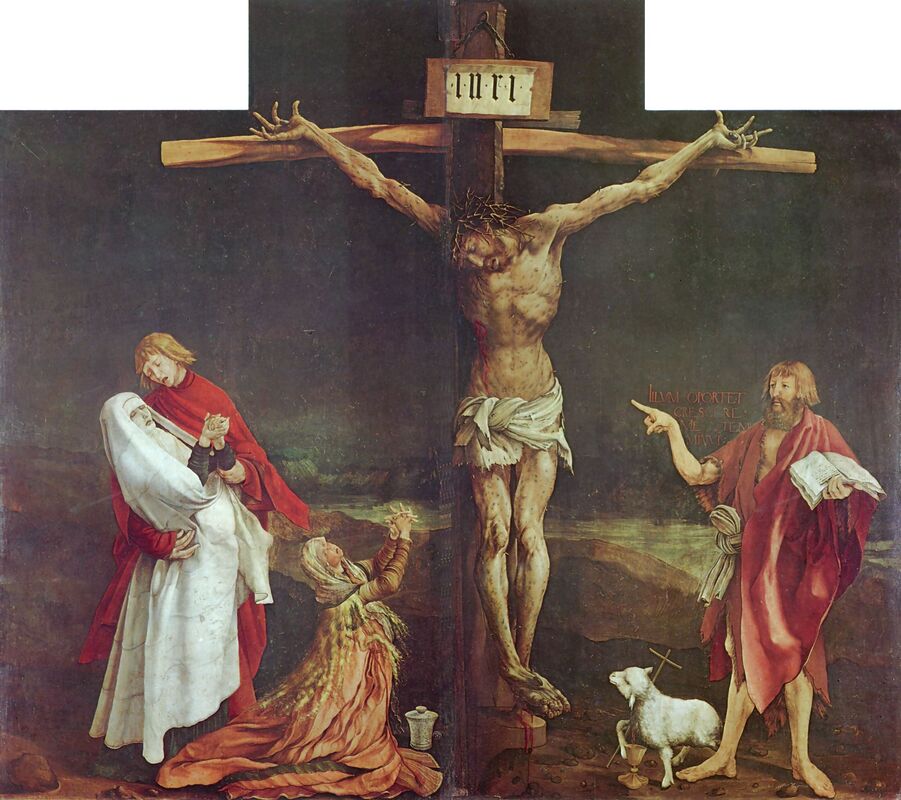

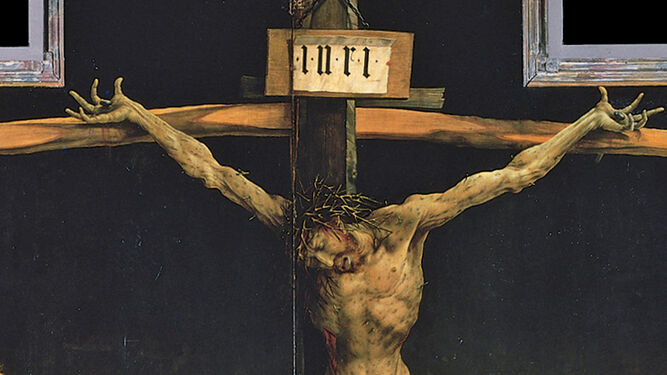

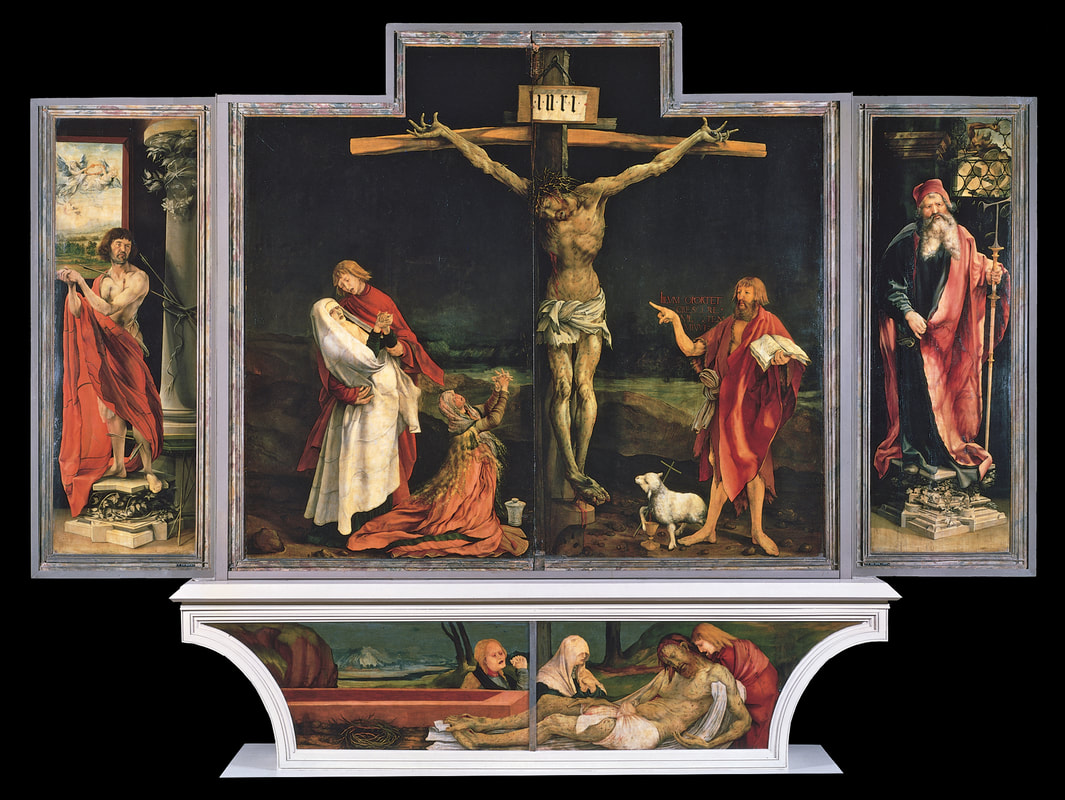

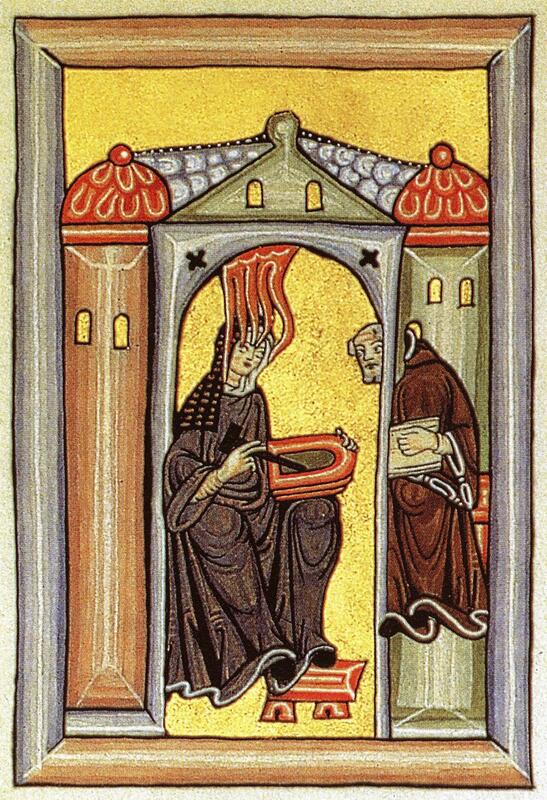

EL SOPLO, EL CANTO El arzobispo Christian de Maguncia se encontraba en Italia cuando Hildegard tuvo el enfrentamiento con los prelados. Christian apoyó la decisión de la abadesa de fundar su propio monasterio. Quizás él hubiera sido más comprensivo con ella, en lo sucedido con el enterramiento de aquel hombre. Hildegard, en respuesta al interdicto, envía una carta a los prelados, explicando el significado de la música y de su función en la liturgia. Victoria Cirlot, en su libro citado anteriormente, traduce un importante fragmento de la carta. La abadesa de Rupertsberg, con tono decidido, les dice a los prelados que oyó una voz que «procedía de la luz viviente», en voz baja hablaba de los instrumentos, y que había que dirigirlos a «nuestro ser interior» para alabanza del Creador. Adán perdió aquella voz por desobediencia, una «voz angelical que tenía en el paraíso», y por la sugestión del diablo «envuelto por las tinieblas de la ignorancia interior». Para recuperar algo de aquel antiguo conocimiento, y para que Adán no sólo recuerde el exilio, sino también «la divina dulzura» que hallaba en el paraíso, junto a los ángeles y los santos profetas, compusieron no sólo salmos y canciones, sino «diversos instrumentos de música con los que tocar múltiples sonidos», y con ellos y las palabras recitadas, los oyentes estimulados por lo exterior, fueran perfeccionados en lo interior. De igual manera, algunos «hombres fervorosos y sabios» descubrieron otros instrumentos para poder «cantar según el gozo del alma», y el arte humano enseñará a los dedos y a la voz para recordar aquella voz que tuvo origen en la armonía del paraíso antes de la pérdida. Y si eso hubiera permanecido, señala Hildegard, la fragilidad del hombre mortal no habría soportado «la fuerza y la sonoridad de aquella voz». El «engañador» al oír que el hombre comenzó a cantar por la inspiración de Dios, y viendo que sus estrategias de astucia de nada servían, se espantó, y fue muy atormentado por la suavidad de los cantos. Sin embargo, no desistió de perturbar o arrancar la belleza y la dulzura de «las alabanzas divinas y de los himnos espirituales». Son necesarios los «sonoros címbalos» y los otros instrumentos que los hombres sabios descubrieron, pues todas las artes han sido «inventadas por el soplo que Dios envió al cuerpo del hombre». Al oír una canción el «hombre acostumbra a suspirar y gemir recordando la naturaleza de la armonía celeste». Los instrumentos, aclara Hildegard, se vinculan con el alma, porque el alma es sinfonía: la cítara, que suena más bajo, se refiere a la disciplina del cuerpo; el salterio, de sonido más alto, a la intención del espíritu; y las diez cuerdas del arpa, a la observación de la ley. En marzo de 1178 fue levantada la sanción de los prelados de Maguncia. Quizá comprendieron que la música en la liturgia, la palabra cantada, conectan más intensamente la tierra con el cielo. El canto se integra en el interior no solamente como palabra cantada, sino como imagen, metáfora. El canto, en su origen, es soplo, hálito; «neuma» significa «alma» en griego (pneûma). Lo mismo sucede con el instrumento, se trata de «dar alma», soplo. En la Edad Media, el neuma se utilizó para la notación musical; aquello que daba vida por el soplo se convirtió en signo, gesto, para ordenar lo oído. «CONOCE LOS CAMINOS» Antes de construir el monasterio de Rupertsberg, Hildegard, en Disibodenberg, habitaba una pequeña ermita junto a sus compañeras, construida al lado del monasterio donde estaban los monjes. Había un jardín, un huerto. Ahí Hildegard, en campo abierto, estudió las hierbas, preparaba recetas curativas de ajenjo, canela, menta; vio el comportamiento de las aves. Sobre la urraca dijo que sus plumas le vienen del aire y de la tierra, y cuando ve a alguna persona acercarse, comienza a graznar. También se dedicó al estudio de las propiedades curativas de las piedras.

Devolver la música a Rupertsberg fue uno de los últimos esfuerzos de la abadesa. En la Vita de Theoderich se lee que después de sufrir por algún tiempo una enfermedad, a los ochenta y dos años de edad, el 17 de septiembre de 1179, murió Hildegard von Bingen. Estaba acompañada de «sus hijas, para quienes era ella todo gozo y solaz, asistieron con muy amargas lágrimas a la muerte de la amada madre», afectadas por el dolor «ya que era ella su máximo consuelo». Algunas de las reliquias de su cuerpo reposan en la iglesia de Eibingen, que fundó en 1165. El monasterio de Rupertsberg fue destruido en el siglo XVI. Ordenar los sonidos, concebir una voz que cante más de dos octavas para que perciba lo celeste, cultivar el huerto, estudiar las hojas, la corteza del castaño, reparar en el silencio, en la lectura atenta. No estrechar el pensamiento. «Existe una forma de pensar que estriba en mirar y en escuchar», escribe Ramón Andrés en Filosofía y consuelo de la música. Y lo que nos enseña Hildegard son precisamente los «caminos escondidos del filosofar. O quizá sean éstos sus más explicitas sendas», señala el escritor español. Hugo de San Víctor, en Didascalicon, sobre la forma de aprender mencionó lo que dijo cierto sabio: «una mente humilde, el empeño en la búsqueda, una vida tranquila, una investigación callada, la pobreza, una tierra extranjera», todo esto ha servido para aclarar lugares oscuros en el estudio. Y sobre la disciplina del estudio resalta la humildad, y no despreciar conocimiento, ni avergonzarse de nadie que pueda enseñar algo, ni mirar con desprecio a los demás, una vez alcanzado el saber. Y a todo eso Ramón Andrés añade: «Reconocer que uno es la forma de sus maestros; saber que se es, sobre todo, deuda libera». por ANGELO MEDINA LAFUENTE Detenerse en los Proverbios flamencos (1559) de Pieter Bruegel el Viejo es reparar en lo que tenemos de necedad. A Bruegel le debemos que observó lo concreto, lo cotidiano. A los Proverbios también se lo conoce como El mundo al revés. No obstante, nada hay de eso, es la dirección del mundo lo que vemos ahí. Es lo que tenemos de incorregibles. ***************************************************************************************************************** Karel van Mander, en su Libro de los pintores, considera a Bruegel hijo de campesinos, por el hecho de no tener apellido, y que el pintor usó el nombre de su pueblo natal. Van Mander mencionó que Bruegel nació cerca de Breda, en la aldea de la que tomó su nombre, sin embargo, no existe una aldea con ese nombre cerca de ese lugar, y lo más probable es que en realidad la aldea esté situada cerca de Bois-le-Duc, lugar donde también nació Hieronymus Bosch, El Bosco. Las casas de los campesinos flamencos, aparte de ser un refugio, también servían para almacenar el grano y resguardar al ganado. Las casas de los artesanos se utilizaban como talleres o lugar de venta de lo que hacían. La construcción de las casas de las aldeas, por lo general, era de madera combinado con piedra, y en algunos casos con ladrillo o adobe. Tenían dos pisos, en el inferior, con dos espacios, uno era destinado al taller o a la tienda, y el otro a la cocina y al comedor; en el piso superior estaban los dormitorios. No preocupa que la casa del vecino esté quemándose, mientras alguien pueda calentarse las manos con sus llamas. Sucede en Los proverbios flamencos, detrás de la torre del puente. Erasmo de Rotterdam, en el Enquiridion (1503), escribió: «Ves a tu hermano atacado injustamente, y tu corazón late imperturbable con tal de que tu hacienda esté a salvo. ¿Por qué, pues, no lo siente tu alma? Pues porque está muerta». ***************************************************************************************************************** Bruegel fue un hombre tranquilo, taciturno, hablaba poco, prefería observar. «Una enrolla en la rueca lo que otra hila», Bruegel nos señala el murmullo, el rumor, representados en las dos mujeres detrás del hombre con la capa azul. Similar significado encontramos en el hombre que sopla en el oído, apenas visible, está a oscuras, escondido. «Denigrar» viene del latín denigrare que significa «ennegrecer»; ensombrecer al otro. ***************************************************************************************************************** No hay niños en la aldea de Los proverbios flamencos, y eso refleja un mundo sin remedio, de despropósitos. Un hombre con dos velas. Una la pone a Dios y la otra al diablo. Adulamos y adoramos según convenga. ***************************************************************************************************************** Los días de Bruegel no se singularizaban por la estabilidad. El campesinado iba en aumento y los cultivos sufrían las inclemencias del clima. Acechaban los saqueos, las enfermedades, la miseria. La abundancia en La boda campesina que pintó un año antes de morir es un trampantojo. Los invitados comen sopa, pan, gachas. Uno de los gaiteros se distrae, deja de tocar para ver la comida que se está sirviendo. Tragará saliva, continuará tocando. En Los proverbios se han tirado tartas al tejado. El derroche; pensar en lo sobrante. ***************************************************************************************************************** Los campesinos, después de padecer las pérdidas de sus cosechas, se alimentaban con carne del ganado enfermo, o con hierbas, e incluso con guano. Estas ingestas los dejaban más vulnerables a las enfermedades. En épocas más favorables, se mantenían con lo justo. Las condiciones de trabajo no daban tregua. Los campesinos sufrían por deformaciones en la columna vertebral debido a la postura para arar la tierra. En Los proverbios, un hombre, con los brazos extendidos, el pecho y la cara rendidos caen sobre una mesa rectangular, intenta alcanzar con su mano derecha una hogaza que está al borde de la mesa, en la otra mano ya tiene una entera. «Pasar a duras penas de una hogaza a la otra», refiere la imagen. La hogaza no era un pan propiamente dicho, sino un amasijo de avena y mijo, cocido en una olla con agua y sal. ***************************************************************************************************************** Detrás de él, dos hombres forcejean un objeto, que parece tener poco valor. Uno está sujetándose a un tronco, el otro sentado, a punto de caer para atrás por la acción. «Tirar para quedarse con el extremo más largo». Sacar ventaja; quedarse con la rebanada más grande.

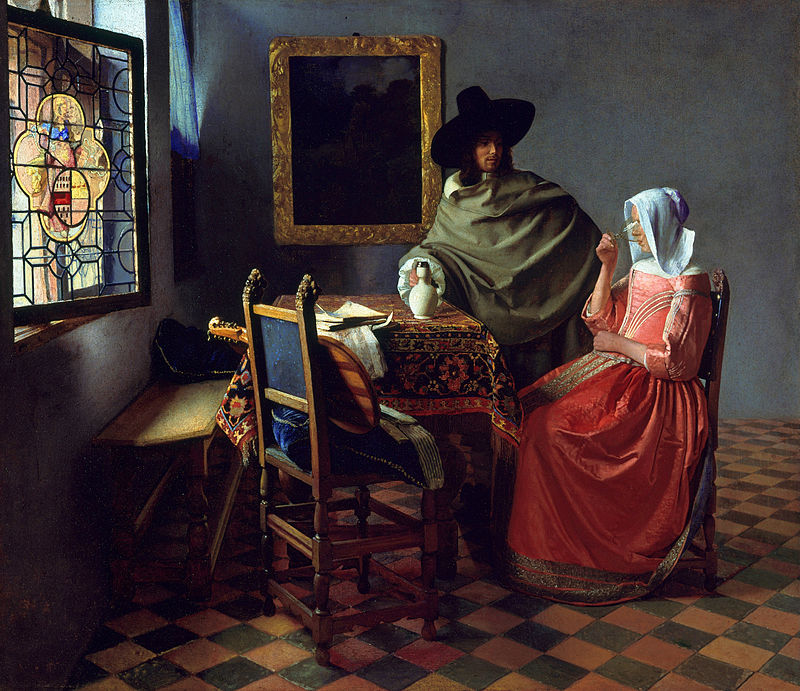

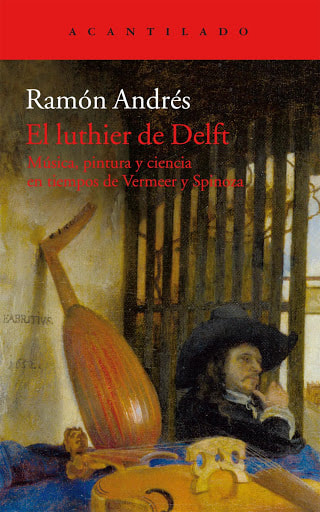

***************************************************************************************************************** En una escena, un puerco forcejea el tapón de un barril; en otra, unos cerdos escapan al campo de trigo, ante la desesperación del campesino que dejó abierta la puerta. Ambas escenas nos hablan de la negligencia. Etimológicamente, negligencia viene del latín negligentia, «la falta de cuidado»; del prefijo nec- (negación), de legere (leer), y de -nt- (el que hace la acción), se forma la palabra negligente (neglegens), eso significa «el que no lee» (nec-legens). ***************************************************************************************************************** En otra parte del cuadro, una rueda es atravesada por un palo. Poner zancadillas al que va por delante, al que intenta aventajarnos. ***************************************************************************************************************** La vida cotidiana para los campesinos era el tiempo que comprendía la salida del Sol, como comienzo del trabajo, y la puesta, marcaba el final. El que golpea su cabeza contra el muro de ladrillos, casi en primer plano, no se da cuenta que lo conseguido con esfuerzo al caer la noche es lo que da sentido. ***************************************************************************************************************** Bruegel, joven campesino flamenco, se trasladó a Amberes para ingresar al taller de Pieter Coecke van Aelst, un seguidor de la escuela italiana, escultor, diseñador de tapices y vidrieras. En su taller, Bruegel aprendió los rudimentos del dibujo y de la perspectiva, además del manejo de la pintura al temple y del grabado. Pocos meses antes de completar su formación, Coecke murió, y tras regresar de Italia, Bruegel tuvo como maestro a Hieronymus Cock, un pintor que vivió despreocupado por la rentable imprenta que tenía, llamada Los cuatro vientos. Bruegel fue completando su formación con el copiado y estampado de grabados. Existía en los talleres una mirada de respeto y admiración por lo que enseñaba el maestro. La pintura de Coecke era distinta a la de Bruegel, y no menos distinta a la de otro discípulo, Nicolas de Neufchâtel, un apreciado retratista flamenco. La formación de ambos discípulos evidencia la versatilidad que tenía Coecke como maestro, y el cuidado para no imponer. Lo contrario a la admiración es la envidia. Envidiar (invidere) significa atravesar al otro con la mirada. En Los proverbios, hay un hombre que reniega del reflejo del Sol en el agua. ***************************************************************************************************************** Aldous Huxley mencionó que Bruegel era un «colorista sutil, dibujante seguro y poderoso, con una capacidad para la composición que le permite ordenar armoniosamente las innumerables figuras que pueblan sus cuadros». Sutileza evidente en el pelaje del gato y la armadura del hombre que intenta poner un cascabel al animal. Concentrado, sujetando un cuchillo con la boca, ata el cordón. La imagen alude a la intención de emprender algo difícil, de destacar. La creencia en ser distintos, únicos, que se manifiesta en engaño. ***************************************************************************************************************** Al fondo, sobre una colina, tres figuras nos recuerdan a La parábola de los ciegos (1568). Estamos ahí, somos como esos ciegos que, intuyendo que van a caer como los que van delante, aun así, con seguridad, continuamos la marcha. Es nuestra necedad la que nos lleva a pensar que no nos sucederá lo mismo que a los demás. ***************************************************************************************************************** En el río se divisa una barca, un hombre vigila la dirección que va tomando la vela. «Estar ojo avizor». Estar atento a cualquier viento en contra que desoriente. Si las aguas se vuelven turbulentas quedará resistir; no será en vano, valdrá la pena. La última pintura de Bruegel, La urraca sobre el cadalso, fue un regalo para su mujer. El único cuadro que quedó de algunos que Bruegel ordenó destruir antes de morir. Bruegel pintó un claro bosque donde bailan unos campesinos junto a una horca en el que posa una urraca. El cuadro alude a la burla de lo que quiere imponerse, del mando. por ANGELO MEDINA LAFUENTE PROXIMIDAD Las pinturas de interiores de los maestros holandeses del siglo XVII fija-ron poéticamente la cotidianidad, no pintaron los grandes acontecimientos, las mitologías, retrataron otra historia. Un universo que habitaba entre las paredes, los objetos y la intimidad de los quehaceres hogareños. «Objetos inmortales, pero que no nos sirven», escribe Adam Zagajewski en un poema dedicado a los pintores holandeses. Esos «objetos inmortales» son pintados con la más detallada maestría y cuidado. La lechera de Vermeer, que pintó hacia 1660, es una joven en una habitación, los objetos que la acompañan proponen cercanía. El blanco y los tonos grises del espacio, el azul del delantal de la joven, los detalles de su corpiño, el cromatismo de amarillo y ocre o el rojo del vestido son concordantes con los colores de los objetos, desde el verde azulado del mantel, el azul de la jarra de cerámica y del paño que cuelgan de la mesa, la cerámica rojiza del cántaro de leche, hasta la escudilla marrón, sugieren proximidad. La pared no es una superficie lisa, tiene pequeñas roturas, manchas, agujeros de clavos, partes desconchadas. La maestría de Vermeer es evidente en el detallado cántaro de cerámica azul, los panes de la cesta y los trozos de pan que yacen sobre la mesa. Quedemos con esos pedazos, con esas migas, antaño se creía que tirarlas al suelo era de mal augurio, en nuestros días, son sobras. No existe una leyenda o alegoría en La lechera del pintor de Delft, la casa rústica y modesta en la que habita la joven es la representación de lo cotidiano: sólo está vertiendo leche. El alimento necesario para la firmeza. Cuando el alimento escasea somos vulnerables a la caída del cuerpo y del espíritu. Ningún «objeto inmortal» pasa de largo Vermeer, se detiene, trabaja en él, aunque su plano pictórico en apariencia no tenga tanta relevancia. Lo evidenciamos en la cesta de mercado que cuelga en la penumbra de la esquina de la pared, al fondo. Del mismo modo, el calientapiés que se deja ver detrás de la joven. Ese pequeño hornillo lleno de carbones se conocía con el nombre de mignon des dames, el «mimado de las damas», que las mujeres usaban durante la época de frío bajo las faldas. En algunos cuadros y textos del siglo XVII era un símbolo de lujuria en la mujer. Pero, en este caso, el hornillo no es un emblema, «¿misterio? No hay misterio alguno, | sólo el azul del cielo hospitalario | e intranquilo como gritos de gaviotas», responde Zagajewski. El hornillo nos avisa de lo que hará la joven después de verter la leche, el mignon des dames ya está listo, será para ella misma o quizá lo lleve a la señora de la casa. Los interiores holandeses acogen, en algunos casos, una retórica moralizante, «el mantel huele a moral y almidón», escribe Zagajewski. En la pintura Caballero y dama tomando vino, de Vermeer, con un suelo ajedrezado como las obras de Pieter de Hooch, un hombre le sirve vino a una joven, ella bebe, mientras él sostiene con la mano el asa de la jarra, atento a que acabe para ofrecerle más vino. Reposa en la silla un laúd y partituras sobre la mesa cubierta con un tapiz persa, quizás acabó la lección de música y descansan. La ventana semiabierta de la habitación tiene un cuadrilóbulo, una representación de la templanza. En el libro de emblemas realizado por Gabriel Rollenhangen en 1611 titulado Nucleus Emblematum, hay una mujer sosteniendo una escuadra, simbolizando el obrar recto, y una brida, que viene a ser la represión de los afectos, la inscripción del emblema dice: Serra modum, «Conserva la templanza». La ventana está de frente a la mirada de la joven, recordándole que debe atenerse a la templanza. La seducción mediante el vino acompañada de música era un motivo recurrente en las obras del XVII. Una mujer tomando vino era en aquellos tiempos como una encarnación del vicio, la opinión del pedagogo popular Jacob Cats era que se debería prohibir que las mujeres beban vino. En algunos casos, no era vino, había otra bebida que se conocía como «filtro de amor» o la «pócima de galán». Un brebaje citado en los escritos de medicina del siglo XVII, que se obtiene, según Jan Baptista van Helmont, de una «efervescencia del bálsamo natural de la vida». Del mismo modo, en las escenas musicales, se presenciaba esa dicotomía entre la templanza y la desmesura. En Mujer de pie tocando el virginal, también obra del pintor de Delft, tiene un recurso técnico que se conocía como el «cuadro dentro del cuadro». En este caso, en la pared de la habitación, hay un Cupido mostrando un naipe. El instrumento que toca la mujer, el virginal, era propio de las muchachas, de las doncellas. «El nombre de algunos instrumentos musicales sugiere, aun antes de escucharlos, una evocación, un añadido a su poética», escribe Ramón Andrés en su libro El luthier de Delft. Ese Cupido, obra de Cesar van Everdingen, puede tener dos opciones: o pone en cuestión irónicamente la virginidad de la joven o es un emblema de la fidelidad. En el libro citado de Gabriel Rollenhangen hay un «amorcillo» con un laúd. Pintar a mujeres jóvenes tocando el virginal era muy usual en los Países Bajos desde la segunda mitad del siglo XVI. Esas habitaciones bellamente iluminadas, de suelos ajedrezados, mesas cubiertas con manteles persas, paredes con mapas que daban signo de una sabiduría humanística o definían las situaciones políticas, guardan un íntimo sonido. Un sonido de escucha atenta. Seguramente las músicas de William Byrd, las de John Bull y Orlando Gibbons formaban parte del repertorio y las lecciones de música de las jóvenes de Vermeer. Esas partituras eran de maestros ingleses que los Países Bajos acogieron cálidamente, y con el mismo recibimiento a los maestros alemanes y franceses, como Jacob Froberger y Louis Couperin. «La música hace posible los encuentros», menciona Ramón Andrés, así como la casa. No solamente los instrumentos de teclas estaban en las pinturas holandesas, también acompañaban la viola da gamba, el laúd, la tiorba, la guitarra barroca. Instrumentos de sonido delicado, evocador, nada ostentoso. NO OCUPAR, HABITAR «Les gustaba habitar. | Y lo habitaban todo», continúa en su poema Zagajewski. Heidegger en Construir, habitar, pensar menciona la relación de construir con habitar. El verbo alemán bauen, que corresponde a construir, significa habitar, originariamente, y asimismo, abrigar y cuidar. Además, aclara que construir, en el sentido de abrigar y cuidar no es ningún producir. Y añade: «El construir como el habitar, es decir, estar en la tierra, para la experiencia cotidiana del ser humano es desde siempre, como lo dice tan bellamente la lengua, “lo habitual”». El rasgo fundamental del habitar es el cuidar (mirar por). El habitar, el residir en la tierra, bajo el cielo, es el sentido del ser humano. Abrigar y cuidar a los demás, porque pertenecemos a una comunidad. Los espacios cotidianos, los quehaceres caseros de las pinturas holandesas evocan un retorno a la cotidianidad, un habitar cuidando y acompañando. El filósofo español Josep Maria Esquirol en su libro La resistencia íntima menciona que «nuestro existir es un permanecer en la proximidad, cuidando más que dominando. Acompañar y cuidar son expresiones de la proximidad, y ésta a su vez, resulta ser el carácter más distintivo de la cotidianidad». EL OFICIO Adam Zagajewski: «las escobas descansaban tras el trabajo a consciencia». Las figuras de las obras holandesas no tenían jerarquizaciones, los maestros ejercían el mismo cuidado en un rostro como en una cesta. Gerrit Dou, el primer discípulo de Rembrandt, que vivió en Leiden y fundó allí la escuela Fijnschilder, «pintores finos», que en lo sucesivo se consideraría la especialidad de Leiden, se dice que necesitaba tres días para terminar de pintar un palo de escoba apenas más grande que una uña. Ese cuidado en el detalle le heredó a su discípulo Pieter Cornelisz van Slingelandt, que dedicaba tres o cuatro días a pequeños detalles, como el labrado de un cuello. Conocían la espera, el demorarse, «el trabajo a consciencia», es decir, el trabajo artesanal, la cercanía con los materiales. Los artesanos del color preparaban sus propios pinceles, molían los colores, preparaban la tabla; el mismo cuidado tenían los constructores de instrumentos musicales, los luthiers, sentían las maderas, probaban su resistencia y flexibilidad; y no menos cuidado tenían los artesanos del sonido que construían catedrales contrapuntísticas donde habita un mundo del sentir próximo. El trabajo, el oficio artesanal implicaba proximidad, dedicación, sentido. Las herramientas utilizadas como sierras, gubias, garlopas, los tarros que contenían aceites, barnices, colas naturales que se hacían hirviendo huesos, pezuñas y piel de animales, o la «cola de Flandes» que se elaboraba juntando los huesos de cabra y oveja, en esos materiales estaba impregnado el oficio de los maestros anteriores. Un aroma que se combinaba también, con lo que se cocinaba en la trastienda, el olor, los vapores de la sopa se juntaban con el vapor de linaza o con la trementina. «NUESTRO RINCÓN DEL MUNDO» En los interiores holandeses no existía aquello que hoy conocemos como comodidad. En el lugar que se escogía para preparar el alimento, se podía dormir; el sitio donde se compartía lo cocinado podía servir para descuartizar a los animales; los desvanes, alacenas, eran fácilmente el espacio para las herramientas del artesano. En esas casas se atestigua lo que John Burroughs escribió: «El espacio interior en su totalidad no es más que un fondo para la forma humana». No eran postales lo que pintaban los maestros holandeses, sino, un espacio donde se moldeaba la condición humana. Un rincón para pensar el mundo. El «universo de la casa» que menciona Gaston Bachelard fue lo que pintaron los maestros holandeses, en cada figura, objeto, instrumento musical, herramienta, está el rincón de un mundo que no tenía la intención de convertirse en una idea, en un sistema o en una doctrina, menos aún en ideología, solamente transcurría, fluía, como la leche que vierte la joven de Vermeer. Escribir una carta, tocar el virginal, leer, tañer un laúd, pelar una fruta, era estar en la marginalidad, resistir a lo de afuera. En las casas holandesas del XVII se resiste desde el espacio cotidiano, desde lo casero. Estar al margen, no es huir, es estar en vigilia, no ceder. Adam Zagajewski cierra su poema: Pintores holandeses, decid, ¿qué pasará al pelar la manzana, cuando falte la seda, cuando todos los colores sean fríos? Decidnos, ¿qué es la oscuridad? Frutas a medio pelar, platos con restos de comida, utensilios, una escoba, aquella que pintó Gerrit Dou, los libros antiguos de los bodegones de Jan Davidsz de Heem, la bella viola da gamba y el laúd de Frans van Mieris, el niño que enseña a bailar al gato y el buen humor de las habitaciones de los cuadros de Jan Steen, los suelos con baldosas negras y blancas, las tiorbistas de Gerard Terborch, son los protagonistas de las casas holandesas, y recordando a Zagajewski, no ocupan un espacio, lo habitan, «y lo habitaban todo». Ramón Andrés refuta a Hegel, cuando el filósofo alemán en sus Lecciones sobre la estética sostiene que los maestros holandeses pintaron los «domingos de la vida». Hegel se equivocó. Los interiores holandeses desvelan un mundo a partir de lo cotidiano, «actúan y viven en el gesto de las tareas sencillas», argumenta el escritor español, es un estar. Pensar a partir del retorno a lo cotidiano.

|

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS