|

por LAURA GIL Only I have no luck any more. But who knows? Maybe today. Every day is a new day. It is better to be lucky. But I would rather be exact. Then when luck comes you are ready. Ernest Hemingway The Old Man and the Sea Me está hablando el camarero y le estoy ignorando por completo. Es calvo, italiano. Estoy en la barra y tengo el turquesa del mar a mis espaldas. Hay uno o dos veleros flotando en él, o eso imagino, porque ya ni miro. No quiero levantar la cabeza del papel. Quiero averiguar algo que me está rondando la cabeza, que no consigo descifrar desde hace días. Se trata de Hemingway y las coincidencias. Y es que ha habido demasiadas coincidencias. Coincidencia, para empezar, que justo hace un par de días un rubito me hablara, jugando al billar, sobre escribir de forma sincera antes de mi excursión en barco. Coincidencia que de camino al barco me perdiera para encontrarme, en el puerto, con un cartel enorme de Hemingway con barba blanca y negra. Coincidencia que hoy, días después, haya tenido que volver al puerto a por una toalla que había perdido, y que me haya encontrado en la puerta de esta cafetería, la Hemingway’s. Coincidencia. Y aquí estoy. Me he pedido un café helado y no levanto la cabeza del papel. No quiero. Prefiero escribir sobre lo que me dijo el rubito periodista. Escribe de forma sincera: lo más sinceramente que puedas. —¿Cuánto tiempo llevas en Australia? —insiste el camarero. —Casi un mes. Vuelvo al papel. Hemingway escribía así: era su sello. Era sincero, rudo, elemental. —¿Y qué sitios has visitado ya? —Sídney, Melbourne, la Gran Carretera del Océano, y acabo de volver de Whitsundays. —Ah, has hecho la excursión en barco velero, ¿verdad? ¿A que son preciosas, las islas? Tengo una alucinación en la que me levanto, lo cojo de los hombros, y le digo: “Pero hombre, ¿quién interrumpe a alguien que escribe?” Pero me limito a decirle que sí, sin mirarle a la cara. Genial tu idea de sentarte en la barra, Laurita. Me tomo un trago del café helado y lo dejo en la barra blanca, evitando la cara del camarero. Le echo un vistazo fugaz a la pizarra de la izquierda, que lleva una cita de Hemingway, y vuelvo al papel. Y es que no puedo hablar. No puedo contarle cuánto me queda de viaje, ni todo lo que he visto ya. No puedo contarle que salté de un avión sin casco. Ni me apetece describirle cómo me perdí en la arena de talco de la playa más bonita del mundo, Whitehaven. Ni que abracé a un koala y a una serpiente en la Isla Magnética, ni que bailé con surferos sobre las olas de Noosa. No puedo decirle que me quedaría a vivir en Bondi, barrio verde tranquilo donde los pájaros hablan otro idioma y los árboles están hechos de gomaespuma. Tampoco puedo ponerme a contarle qué personajes he conocido. Que compartí el cuarto con un australiano que tenía la mano tapada por una rosa tatuada, que vivía en aquel hostal desde hacía años, que llevaba escapando de sí mismo desde que murió su mejor amigo. Meneo la cabeza. ¿Cómo puede uno transmitir un viaje así, de forma sincera? Sería una conversación demasiado brutal. Demasiado honesta. Prefiero seguir con la cabeza agachada, respirando aire a mar. Y él lo ha entendido, al fin. No me habla. Hace sus cócteles en su mundo de camarero. Me mira escribir, o eso creo. Es difícil, escribir de forma sincera. Cuando leo a Hemingway, me llega poca magia a las venas, la verdad. Antes lo contrario, se me llenan los pulmones de un humo realista, pesado, puro. Y creo que tiene que ver con eso que le contestó la señora Stein en París cuando el joven autor le decía que no sabía qué escribir. Escribe, sencillamente, una frase sincera. La frase más sincera que conozcas. Cuánta influencia pudo haber tenido aquella mujer en la obra creativa de Hemingway: qué genio. En este viaje de mochilera por Australia, después de tanto ajetreo, noto que vuelvo a lo más sencillo, a lo más vital. No tengo energía para adornos, ni para pensamientos superficiales. Y me da la sensación de que algo así le pasaba a Hemingway, pero todo el tiempo. Y es esa sinceridad brutal, esa reducción del lenguaje a lo más mínimo, lo que nos hace viajar de la mano de sus personajes y sangrar con ellos en un mar cubano, en Pamplona, o en la montaña de Kilimanjaro. La sinceridad es su fuerte. ¿Pero, creería en las coincidencias, alguien tan real? ¿Y en la magia? Igual sí. Igual se toparía en alguno de sus viajes con ángeles viejos con harpas. Me giro y miro al mar. Veo una isla que luce su pelambre verde oscuro, y de nuevo miro hacia la pizarra. Esta vez leo la cita. No hay riesgo de cruzar la mirada con el camarero; ya no está. Al diablo con la suerte. Yo me traeré la suerte conmigo. E. H. A mí, el haber pasado por delante del póster escondido de uno de mis autores favoritos en Australia me parece un golpe de suerte: una bonita coincidencia. Igual que me parece un absoluto guiño del destino que aquel chico del moño rubio me dijera, unos días antes y entre bolas de billar, que lo único que tenemos que hacer, aquellos a los que nos gusta escribir, es hacerlo de forma sincera. Cuando muera, lo único que voy a dejar como herencia es lo que escriba. Es lo que van a leer los que vengan detrás. Luego se paraba, se agachaba, y colaba unas cuantas bolas rojas más. Achinaba sus ojos claros y me volvía a mirar, enseñándome las palmas de las manos. ¿Qué más vas a dejar? ¿Dinero? Eso no es nada. El dinero se esfuma. Tu legado es lo que escribes, así que más te vale escribir sinceramente. (*) Laura Gil (Murcia, España, 1989). Trabaja en Naciones Unidas.

3 Comentarios

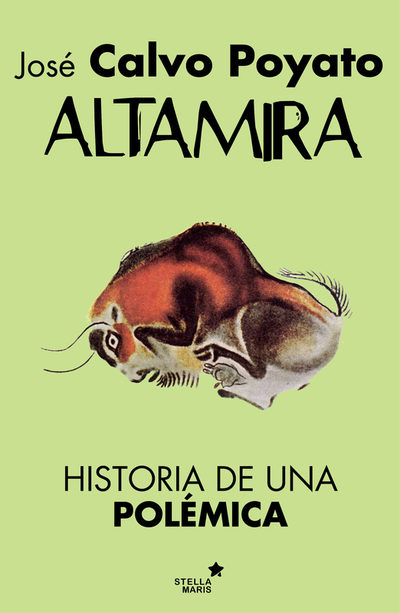

por MARCO SANZ Habíamos dejado atrás la costa. La carretera, conforme nos internábamos en zona montañosa, se fue volviendo cada vez más estrecha, cada vez más sinuosa. Hubo curvas donde, si me hubiese dejado llevar por la temeridad, pude haber tocado con mis dedos la saliente de una peña que parecía querer meter sus narices por la ventanilla del coche. Algo en mí comenzaba a despertarse. El recorrido inició poco antes del amanecer. Tras una breve parada en San Vicente de la Barquera, nos esperaba Santillana del Mar: de la cueva de Altamira no guardo ningún recuerdo salvo la añoranza, o más bien la tristeza de ver frustrado un genuino ímpetu y curiosidad arqueológica a causa de la agoniosa premura del turismo cultural, que con meses —o quizás un año o dos de antelación— se había anticipado a mis cándidas intenciones de acceder justo ese día al antro milenario. Con todo, decía, fue allí donde, para ser exactos, algo en mí comenzó a tomar forma. Se trataba de un pensamiento —o mejor aún: de una intuición—. Ante la magia de una idea naciente, que aparece de pronto, acaso sobrecogiéndonos como lo hace una gaviota en pleno vuelo durante una noche de insomnio y de miradas desde el balcón, ¿quién puede prevenirse? ¿Quién, insisto, puede mantenerse a salvo de esa cuchillada metafísica que rasga el velo de las trivialidades y pone frente a los ojos de nuestro espíritu el hierro incandescente de una idea? La cuestión tenía que ver con el tiempo, no menos que con el espacio, y por supuesto ahora sé que nada había sido fruto de la casualidad: nunca antes había estado tan cerca de un sitio como la cueva de Altamira, capilla del arte paleolítico, y hasta la fecha tampoco he estado en ningún otro lugar donde el mar haya impresionado tanto mi percepción de la orografía como en Cantabria. Nos encontrábamos ya en el corazón de las montañas —Vada era el nombre de aquella localidad, a escasos diez kilómetros de Potes, Liébana— y debo señalar que en mí no se desvanecía aún esa impronta de inconmensurabilidad que el mar, en su infinito oleaje y lejanas lindes, suele dejar en el viandante. La gente ahí parece deberle al aire puro de la montaña una salud de hierro y un carácter amable; es difícil no contagiarse de la jovialidad cántabra. Sin embargo, una suerte de melancolía hacía mella en mi ánimo. Y no era para menos, sobre todo por aquello que venía experimentando después de estar tan cerca —y a la vez tan lejos— de los yacimientos de Altamira. Pero la melancolía es un temple que le conviene al filósofo, y filosófica era la intuición a la que iba entregándome a medida que me aclimataba a las alturas en cuerpo y alma. El homo sapiens es una especie que bien pudo no haber surgido nunca sobre la faz de este planeta. Pero henos aquí, tan acostumbrados a nosotros mismos y a nuestro entorno, que cuando biólogos y paleoantropólogos nos hablan de la evolución de los primates y del tiempo que le ha costado a la vida engendrar una especie como la nuestra, todo nos parece tan fantástico y remoto que cuesta creérselo y sentirse verdaderamente concernido —una cifra que se cuenta por miles o millones de años me parece un manjar para la memoria erudita, pero no un dato dócil para la imaginación—. Aun así, afirman, nuestra historia es un simple parpadeo en la cronología del universo. Si tan sólo tuviésemos esto en mente cada vez que pretendemos darnos una importancia evolutiva, creo que resultaría más fácil cultivar la humildad y saborear sus frutos en todos los niveles. Somos seres insignificantes, mas no insulsos. Por ejemplo, hasta la fecha, en ningún otro animal ha nacido como en nosotros la noción de dios como una forma de naturalizar todo aquello que desconocemos de nosotros mismos y, por otra parte, de proyectar nuestro deseo de ver descifrado algún día el misterio que nos alberga. Eso le otorga al género humano un cierto estatus —uno que, por otra parte, no habría que sobrevalorar ni tomárselo muy en serio si realmente queremos evitar la acción indiscriminada del ser humano sobre el entorno—. No obstante, pienso que es dicha relación con el misterio —¿Por qué estamos aquí?— lo que, bajo determinadas condiciones, ennoblece la existencia. ¿O no ocurre acaso que ante una pregunta como ésa nos sentimos, a la par que intranquilos o consternados, atraídos y estimulados por una fuerza que, a falta de una palabra mejor, me atreveré a denominar «gracia»? Mantiene el DLE que la gracia, en una de sus acepciones religiosas, es el «favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación». Hay tantas ideas que vienen de pronto a la cabeza. El diccionario es puntual: «sobrenatural y gratuito», mas las palabras —no sé, se me ocurre decir— son como esas discretas plantitas que ocultan bajo tierra una intricada corpulencia rizomática. Un favor sobrenatural y gratuito concedido por Dios, ¿no parece todo tan polisémico? Incluso si los términos son tomados por su raíz: a poco que escarbemos, uno de ellos remitirá a otro y así hasta el infinito. Es necesaria la fe para que el sentido de la oración se cumpla o satisfaga los más rigorosos criterios de la veracidad, ya que de otro modo nos veríamos en la situación de tener que arreglárnoslas con entidades imposible de señalar con la punta del índice. Con todo, hay algo que llama mi atención, y tiene que ver, pues, con mi elección de llamar gracia a la forma en que cierto tipo de preguntas nos interpelan. No obstante, quiero ir despacio: hacer de esta meditación un camino. Continuemos la marcha. La clave está en el cierre. Ese favor que Dios concede —obviemos ya el resto— pone al ser humano en el camino de la salvación. Y admitamos ahora que, excepto el humano, no hay ser sobre la Tierra que haga de su condición una fuente de ansiedad metafísica, al grado de querer convertirse en objeto de una intención salvífica. Pero una cosa es esperar que la salvación venga garantizada por la participación de una entidad transcendente y otra muy distinta indagar hasta qué punto el estar a la espera de, la expectativa, es un componente intrínseco a la naturaleza humana. De esto tuve una primera idea cuando caí en la cuenta de que mi sensibilidad a la belleza de los bosques que me rodeaban iba en aumento. Puede parecer una exageración, un producto textual de una inspiración kitsch o de un trasnochado romanticismo. Sin embargo, intento corresponder a lo que en ese momento estaba experimentando y de alguna manera revivirlo; a fin de cuentas, en eso consiste la escritura —al menos cierto tipo de escritura—: en tratar de redibujar la grácil cinética de la vida con el noble carboncillo de las palabras. Hay palabras que crispan y modifican el temple con el que le salimos al paso a la vida, y una de ellas es el vacío. Y de vacío fue la sensación que comenzó a apoderarse de mí conforme pasaban los días en aquel lugar tan apartado del frenesí citadino; más adelante aclararé por qué. Hace apenas un momento sugerí llamar gracia a la forma en que el misterio, colándose entre nuestros pensamientos, ennoblece nuestra existencia. Ahora diré que el misterio no es más que una modalidad en que el vacío suele interpelarnos. ¿O acaso no resulta misterioso aquello que, precisamente, se manifiesta vaciado de toda explicación? Pues bien, la vida humana es algo de lo que cabe decir muchas cosas. Mas de su origen remoto, lo mismo que de su postrero final, no existen palabras, al menos en lo que va de nuestra historia, que alcancen un grado infalible y definitivo de convicción. Siempre queda un espacio para la duda. Comienza entonces el terreno del mito, el de la fe, cuando no el del más recalcitrante de los escepticismos. La vida humana, por lo tanto, es un auténtico misterio. Y al habérnosla con algo que se resiste a toda explicación, es probable que sintamos el vértigo de la libertad: uno puede y hasta se siente tentado a pensar cualquier cosa al respecto con tal de superar lo más rápido posible esa sensación de haber sido dejado en vilo, suspendido entre dos grandes abismos, entre nacimiento y muerte. Hay quienes hablan del carácter disruptivo del instante para referirse a esto. Yo prefiero usar imágenes de cuño más bien espacial, sobre todo porque, insisto, fue el estar en un lugar muy concreto lo que originó el encadenamiento de todas estas ideas. En efecto, estábamos en Vada, alojándonos en una encantadora posada situada en las inmediaciones de un pequeño valle. El clima durante el verano —transcurría la segunda semana de julio— es idóneo para andar y curiosear por los caminos de bosque. Pero el mar. Tras recorrer por espacio de una hora uno de aquellos senderos nos encontramos ante un claro en cuyo centro, elevada sobre un montículo hecho a base de tierra y piedras y piedras, había una ermita; parecía abandonada; en la parte trasera vimos los vestigios de un pequeño cementerio que se resistía a desmoronarse por completo. Y entonces el mar: el Cantábrico, no sé muy bien por qué, me venía a la mente una y otra vez. Al rodear la ermita y de espaldas al cementerio, advertimos después un miradero al que se aferraba, vieja y solitaria, una banca. Fuimos a allí. Nos sentamos. Dejamos de hablar —no por mutuo acuerdo, sino porque el paisaje era tan espectacular que enmudecimos casi instintivamente—. Ignoro también bajo qué mecanismo, qué asociación de ideas hubo detrás, pero fue justo en tal sitio donde esa suerte de vaciamiento del que vengo hablando fraguó en la siguiente estampa: la masa de aire que respiramos aquí arriba —me dije— es para nosotros lo que el colosal volumen acuático para los seres submarinos; las montañas, con todos estos arriesgados e impresionantes contornos orográficos, nos dan una imagen invertida de las profundidades oceánicas. Me pareció extraña, pero ello no impidió que cobrara fuerza: así como de los océanos el fondo nos resulta todavía ignoto —continué—, así también somos ciegos a lo que nuestra propia naturaleza humana puede depararnos; somos insondables, una tensión insalvable entre altura y profundidad, de manera que quien desciende hasta las simas lo mismo que el que se eleva allende la troposfera, muere por asfixia, ¿cuál es, entonces, la prisa? Por eso, aquel que desiste de precipitarse hacia cualquiera de los dos extremos y opta por mantenerse, en cambio, en una zona intermedia, de repente descubre que durante esa tentación de lo desconocido se asoma la gema de la ponderación. Lo importante es resistir. Y hay en la noción de resistencia un poso de especulación filosófica que es provechoso remover aquí. Trato de oír en la palabra «ponderación» lo que los griegos oían en el vocablo σωφροσύνη, por cuanto aquélla, en una de sus acepciones, se refiere a la compensación o el equilibrio entre dos pesos. Me gusta pensar que la primera articulación de la perplejidad de ser humano, quizás tuvo lugar en la montaña, y que para que una operación tal se lleve a término, se requiere de un posicionamiento a medio camino entre la exaltación mística y el arraigo en la tierra, es decir, se necesita de una actitud que pondere la vía intermedia. De ahí que también piense que quienes plasmaron sus manos en una de las paredes de la cueva de Altamira, mantenían en ese momento una actitud semejante en la medida en que intentaban decir: “Nosotros estuvimos aquí”. Se trata de una operación revolucionaria de autoconsciencia, de la que, a juzgar por las investigaciones que se han hecho al respecto, eran perfectamente capaces los seres humanos que habitaron esta región hace alrededor de 30.000 años, y que, desde un ángulo distinto, podría tomarse como una categoría antropológico-filosófica bastante útil para explicar la génesis del homo sapiens, también conocido como homo religiosus. Pero, ¿no resulta esto demasiado arriesgado? Quiero decir: ¿acaso no estoy cayendo en una grave imprecisión metodológica? Más aún, ¿no estaré cometiendo un severo anacronismo al intentar asociar uno de los conceptos más preciosamente pulidos por el espíritu griego con una interpretación bastante libre de lo que dicha pintura rupestre en verdad significa? Me acerco así al final de esta meditación. Es momento de esforzarse y atar los cabos sueltos. La pregunta de por qué estamos aquí en rigor no tiene respuesta. Es un hecho gratuito, un mero resultado del azar. Y sin embargo, nadie puede discutir —puesto que se trata de nosotros mismos— el que se tome como un verdadero y extraordinario prodigio. Son harto conocidas las ideas de Wittgenstein relativas a lo místico. Recuerdo aquella según la cual lo místico no es cómo sea el mundo, sino que sea simplemente. Ahora bien, no conozco ninguna otra sensación tan real y certera que la de asombrarse de que uno sea: estoy aquí, el paisaje y el recuerdo del mar me han despojado de todo excepto de una extraña necesidad de atrapar y fijar para siempre este instante, pero no puedo plasmar mi mano en la pared de una cueva ni transmitir siquiera esto que siento en un enunciado inteligible. Soy. Me veo, aunque no como una cosa distinta de lo que me rodea. Saberme aquí, tan presente, me inspira súbitamente una seguridad inmarcesible, de la que —oh, malditas trampas de la mente— comienzo bien pronto a sospechar: ¿qué es todo esto? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Necesito rápido una respuesta. De repente viene otra oleada de calma: el vacío es tan exuberante como estas montañas tapizadas verdemente por centenares de carrascales. Algo me fuerza a dar las gracias. ¿Por qué?, ¿de qué? No lo sé; lo único que sí sé, y con absoluta certeza, es que si me dejara llevar por esta sensación nada podría dañarme: me siento guiado hacia un lugar en el que estaré a salvo. ¿Cuál es? ¿Quién me guía? Tampoco lo sé. Mas la necesidad de dar respuestas vuelve a aparecer. Desde entonces, recogiendo el estímulo de las especulaciones de Heráclito, opté por llamar «vigilia» a ese estado que me he esforzado en describir y que me sobrecogió durante una tarde en las montañas de Cantabria. Ya a la distancia, reflexionando sobre ello, entiendo que de haberme dejado avasallar completamente por lo que estaba pasando, habría quedado atrapado dentro de una burbuja que resultaría muy difícil reventar; de la misma manera entiendo que simplemente no puedo olvidarme de aquello, pues sería un error de mi parte obviar que lo que pasó tiene ahora el valor de una enseñanza. Somos funámbulos en una cuerda tendida entre lo telúrico y lo celeste. Y para explicármelo a mí mismo, lo digo inspirándome en una analogía que me cautivó pero que no recuerdo dónde leí: así como el mar tiene un sabor salado, ya se pruebe por el norte o por el sur, por el este o por el oeste, el sabor de esa tensión entre altura y profundidad es la vigilia. Mas la vigilia, como también traté de describirlo, es frágil y nos puede llevar a los extremos. Lo importante, decía, es resistir, encontrar el equilibrio. De ahí que hablara de ponderación, y esto porque la idea de renuncia me parece homicida, una crueldad cometida por ascetas, monjes y sacerdotes contra la humanidad, pues el efecto que ésta surte consiste en anestesiar, cuando no poscribir, la actitud vigilante. Sin embargo, habría otro camino, que me parece es el elegido por ciertos personajes de la historia de las religiones, y estriba en transmutar incesantemente y a la inversa lo mundano en sagrado, en abogar por que en lo profano radique lo divino y viceversa —las veces que sea necesario—. (*) Marco Sanz (Hermosillo, México). Es profesor de antropología filosófica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. |

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS