|

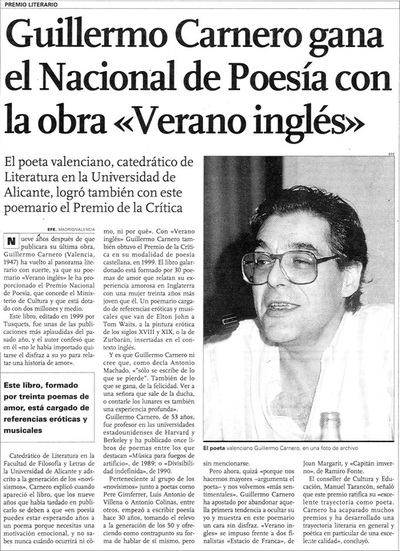

por PEDRO GARCÍA CUETO Guillermo Carnero nació en Valencia el 7 de mayo de 1947. Su padre, Guillermo Carnero Muñoz, natural de Lorca (Murcia), fue maestro nacional, pero, tras comenzar la Guerra Civil ingresó como voluntario en el ejército republicano y tras la derrota de la República fue recluido en el campo de trabajos forzados del castillo de Figueras en Gerona. Su madre, Teresa Arbat Planella, nació en el pueblo de Bescaró, perteneciente a Gerona. Carnero realizó estudios en el Liceo Francés de la capital valenciana. En 1964 se trasladó a Barcelona para realizar sus estudios universitarios. Comenzó la carrera de Económicas (deseo de sus padres) y los simultaneó con los de Filosofía y Letras. De los años de Barcelona proviene la amistad con Ana María Moix y con Pere Gimferrer, compañeros de facultad. En 1965 y 1966 publicó sus primeros poemas en Ínsula y La trinchera, revista esta última fundada por José Batlló en Sevilla en 1962. El poema ‘Ávila’, perteneciente a su libro Dibujo de la muerte, apareció en esta revista (en la etapa en que se inició La trinchera en Barcelona en 1966). Dibujo de la muerte, su primer libro, fue todo un acontecimiento. Se habló de arte culto y minoritario, también de decadentismo, ya que esta obra, junto a Arde el mar de Gimferrer, abrió la senda culturalista en España. Luego llegaron las famosas antologías, en 1970 se publica Nueva poesía española de Enrique Martín Pardo y Nueve novísimos españoles de José María Castellet. En la antología de Castellet, muy renombrada, aparecieron poetas de gran importancia en este período (Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Martínez Sarrión, José Mª Álvarez, Pere Gimferrer, Guillermo Carnero, Ana Mª Moix, Félix de Azúa, Vicente Molina Foix y Leopoldo Mª Panero), pero posteriormente fue criticada por eludir nombres importantes: Luis Antonio de Villena, Jaime Siles, etc. En 1970 Carnero abandonó Barcelona y pasó el invierno de ese año y la primavera de 1971 en Cambridge, donde escribió El sueño de Escipión, que apareció publicado en Madrid, en la editorial Visor, en 1971. Recojo la importante introducción de Ignacio Javier López para la editorial Cátedra de la Obra poética de Carnero cuando dice: El sueño ha sido señalado por la crítica como ejemplo del importante cambio que se produce en la poesía del autor, habitualmente descrito como el inicio de una poesía más reflexiva, de orientación metapoética, en la que el objeto del poema y el poema mismo; se trata, además, de una investigación del lenguaje, y una exploración de la relación que existe entre autor, texto y lector (prólogo a Dibujo de la muerte. Obra poética, ed. De Ignacio Javier López, Cátedra, 1998, p. 18). Como vimos, el poeta ya ha cambiado de rumbo. Si Dibujo de la muerte es una indagación sobre la cultura y su poder para vencer a la muerte, El sueño de Escipión penetra en el lenguaje mismo, en su deseo de objetivarlo para poder entender su poder originario y, por ende, su fuerza como elemento revolucionario sobre el mundo que nos rodea. Carnero conoce ese poder del lenguaje e indaga en la metapoesía, con un resultado, como era de esperar, brillante. Luego vinieron Variaciones y figuras de un tema de La Bruyere (1974) y El azar objetivo (1975) y en 1977 terminó los poemas de Ensayo de una teoría de la visión que será editado, junto con los libros anteriores, en Hiperión, en 1979, con un prólogo muy acertado de Carlos Bousoño. Ha publicado más libros: Divisibilidad indefinida (1990), Verano inglés (1999) y Espejo de gran niebla (2002), entre otros. Como podemos ver, la obra de Carnero es muy prolífica, al igual que le ocurría a Jenaro Talens, y ahonda en temas muy interesantes para comprender la importancia del lenguaje como esencia de la poesía. Carnero tiene también una significativa carrera investigadora y docente, en la que no voy a detenerme por falta de espacio. Centrándonos en su obra de creación, quiero mencionar algunos de los poemas de Dibujo de la muerte y de otros libros posteriores para poder apreciar el notable cambio de estilo, lo que refuerza la idea de que nos hallamos ante un investigador del lenguaje poético y un notable conocedor del alma humana. Para Carlos Bousoño, en su famoso prólogo, hay una analogía entre los poetas de los 50 y el uso del grupo del 27 en lo que respecta al verso libre. Explica Bousoño que el verso libre de Carnero tiene afinidad con el que utilizó Luis Cernuda, Jaime Gil de Biedma y Francisco Brines. Bousoño insiste en la analogía con Cernuda: Aún hay otro ingrediente, con origen a Luis Cernuda, y antes en la tradición anglosajona, que Carnero toma de la tradición inmediata de la que hablo: el uso de figuras históricas como protagonistas e incluso como narradores del verso, como correlatos objetivos. (Carlos Bousoño, 1978, p. 41). Y no olvida mencionar que tanto la generación de los 50 como Carnero abandonan la idea del poema como tensión que nos hace fijarnos en las descargas expresivas para emocionar al lector, sino que el poema se lee como un continuo, para que el lector vaya acomodándose al decir del poeta, como si fuese lengua hablada, pero culta, como podemos suponer. Bousoño habla también de los temas de Dibujo de la muerte y menciona una idea esencial del libro: la desolación. Dice el poeta asturiano: El contraste entre refinamiento y desolación es lo que da, no sólo hondura, sino al mismo tiempo riqueza y complejidad al volumen. (p. 42) Es cierto lo que señala Bousoño, por ello, quiero mencionar un poema del libro donde Carnero enfrenta el gusto por lo estético con el vacío que deja. Se puede expresar diciendo que el poeta utiliza la cultura (en este caso, el arte que perdura) para dejar constancia del vacío de lo que ya no tiene alma, sólo es piedra y, por tanto, memoria. Si el arte sobrevive, el hombre no (tema análogo al que expresó César Simón con la naturaleza y el ser humano o el que dejó en nuestros sentidos Jenaro Talens con la extrañeza del ser que ve la nieve mientras sabe que su vida está abocada a la muerte). Sin duda, el arte está presente, pero Carnero elige elementos duros, casi inertes: la piedra, las tumbas, los claustros, para insistir en el arte que deja vacío, donde se puede ver la oquedad del tiempo. Así lo refleja el poema ‘Amanecer en Burgos’. El sujeto del poema contempla el museo de vestiduras regias que hay en el monasterio de Las Huelgas Reales, en Burgos, vestiduras sacadas de las tumbas de los reyes de Castilla. Si el poeta contemplaba la piedra en el poema ‘Ávila’, aquí la muerte se expresa en el objeto, la vestidura regia, exenta de vida, motivo de reflexión y meditación para Carnero. Dice: Andrajos y oro / el esplendor revelan de los cuerpos antiguos. / Entre imágenes de lejana belleza, piadosamente se oculta / la carne muerta (vv. 13-16). La belleza es lejana, porque hace mucho que existió y el mundo antitético al que se refería Bousoño al hablar de desolación y de belleza, aparece al decir: Andrajos y oro. Ya al principio del poema se habla del tiempo y de la luz, motivo esencial en muchos poetas valencianos, ya que supone el nacimiento, pero también la certeza de la muerte: En el silencio de los claustros reposa / la luz encadenada por la epifanía del tiempo (vv. 1-2). Si es luz encadenada es porque nos conduce a la sucesión de movimientos, una vida tras otra y su continuo fluir, nacimiento y muerte entrelazadas. La belleza aparece en la tumba adornada por la escarcha, pero también el dolor, porque de las tumbas no sale un espíritu de reencarnación, sino el vacío: Un ámbito / de otro oculto transcurre, sólo por unas losas / que oscuramente resuenan, incubando / el crescendo angustioso de la profanación de la muerte (vv. 4-7). La muerte triunfa sobre la vida, ya que hay angustia y se va incubando, como una epidemia, esa sensación de negrura que posee la parca. El poema termina negando la posibilidad de volver, ya que el hombre no tiene voluntad, la muerte se impone, le cercena, como la ira de Dios cercenaba al poeta vasco Blas de Otero sus ojos: Y así es hermoso / discurrir fugazmente entre la eternidad de la vida, engarzada / por la geométrica perfección de los albos sepulcros, / como quien nada escucha, puesto que ni seremos / llamados a los turbios festejos de la muerte / ni el amor y el deseo corruptos, y el imposible polvo de los besos / alteran en la madrugada tibia que turba el aire, / el armonioso vuelo de la piedra, elevado / en muda catarata de dolor (vv. 16-24). Evidentemente, la belleza (los albos sepulcros, el polvo de los besos, el armonioso vuelo de la piedra) no evitan que todo sea muerte, ya que todo es una fiesta de contrarios: amanecer con sepulcro, amor frente a ceniza, libertad enfrentada a piedra (lo inanimado y, por ende, lo muerto). En la celebración de la belleza sólo queda la ceniza, porque todo ha de morir, pese a que haya resplandecido en la vida, lo hermoso lleva su guadaña, como el poema expresa a la perfección. El libro deambula sobre esa idea, como puede verse en ‘Muerte en Venecia’, por poner un ejemplo, recreación del famoso libro de Thomas Mann y de la muy brillante y emotiva película de Visconti. Pero hay un poema que siempre me ha atraído especialmente del libro, me refiero a ‘Capricho en Aranjuez’. Hay en el mismo un gusto por lo bello, por la celebración de la vida y por el intento, no conseguido, de eludir el paso de la muerte que gravita en el libro. Lo expresa el poeta valenciano desde el principio: Raso amarillo a cambio de mi vida. Se refiere Carnero a la voluntad de imponer la belleza para vencer la caducidad de la vida. Todo el poema exalta la belleza, en un ámbito muy hermoso como representa el Aranjuez del siglo XVIII. El deseo del poeta es renunciar a sí mismo para dejarse llevar por la belleza del entorno: Fuera breve vivir (v. 7). El ámbito idílico es inmenso, todo sugiere el abandono de los sentidos, la perfección de la Naturaleza: Fuera una sombra / o una fugaz constelación alada. / Geométricos jardines. Aletea / el hondo trasminar de las magnolias (vv. 7-10). Pero la muerte que el poeta quiere evitar, embriagada en la belleza del paisaje, aparece en la imagen de un niño ciego que juega con la misma. Es un reflejo de la derrota de la vida sobre la parca: Inflorescencias de mármol en la reja encadenada: / perpetua floración de las columnas / y un niño ciego juega con la muerte (vv. 13-16). Si en el poema ‘Amanecer en Burgos’ la luz estaba encadenada, aquí aparece la reja, lo que significa que nuestra vida carece de libertad, vivimos atados a la caducidad, a la sombra que todo lo invade. La imagen del niño ciego nos recuerda a las películas de Luis Buñuel y al cine de Ingmar Bergman, donde el patetismo de la vida queda reflejado en personajes marginales y en situaciones extremadamente insólitas (la partida de ajedrez con la muerte en El séptimo sello de Bergman o la cena de los mendigos en El ángel exterminador de Buñuel). Lo hermoso sigue presente y, en el final del poema, el poeta insiste en permanecer embriagado, en ignorar su mortalidad, en ocultar su humanidad para asimilarse a las cosas bellas que contempla, como si se tratase de un camaleón que cambiase de piel e ignorase su antigua realidad: Músicas en la tarde. Crucería, / polícromo cristal. Dejad, dejadme / en la luz de esta cúpula que riegan / las transparentes brasas de la tarde. / Poblada soledad, raso amarillo / a cambio de mi vida (vv. 30-35). La luz del Mediterráneo, esencial en la poesía de Carnero (como lo fue para Brines, Talens, Simón o Bellveser, entre otros) está presente y hay un claro homenaje al primer libro de Brines Las brasas, porque Carnero conoce y admira la poesía del poeta de Oliva y hace este guiño magnífico en el poema, cuando dice brasas de la tarde, dando lugar a un espacio que acaba, como el final de un ciclo que ha sido esplendoroso pero que ha de terminar. La mención a la música es importante, ya que es espejo de lo inefable, que nos emparenta con lo divino, pura abstracción que intenta salvarnos de la muerte. Pero ésta no se va, siempre está ahí, pese a la voluntad del poeta por desasirse de su ignominiosa presencia. Todo termina en la tarde (en sus brasas), cuando el crepúsculo abre las ventanas de la noche y queda una soledad, la existencia del ser que medita sobre su humana condición, que quiere ser cambiada por esa belleza que perdura, ese raso amarillo que da sentido al poema. Para Sergio Arlandis la poesía de Carnero busca la belleza porque el poeta sabe de la extinción de las cosas, del vacío que toda hermosura lleva. Lo dice muy bien en su libro Mapa (Antología poética) de 30 poetas valencianos en la democracia: La poesía, en consecuencia, se transforma en una manera de embellecer aquello que está llamado a su extinción irrevocable, es decir: crea una idea que, a modo de eco, resista desde su belleza, al vacío que le rodea (Sergio Arlandis, Mapa (Antología poética) de 30 poetas valencianos en la democracia, Carena editores, Valencia, 2009, pp. 30-31). Estoy de acuerdo con esa mirada del profesor valenciano donde se insiste en que la belleza muere también, donde se expresa que el esplendor es sólo un oropel maravilloso que oculta el inmenso vacío de nuestro vivir. Por ello, y, como también señala Arlandis en su libro, Carnero busca en la cultura su universo, porque éste va muriendo si no es recreado por el curioso lector o el sempiterno investigador. Hay un proceso, sin duda, en la poesía de Carnero, donde el mundo culturalista y asombroso (por sus referencias y por su belleza) de Dibujo de la muerte se va transformando en un espacio de mayor concentración en elementos antes esbozados, pero no desarrollados íntegramente. Me refiero, entre otros, a la luz que sí era importante en ‘Capricho de Aranjuez’, pero que es esencial en ‘Los motivos del jardín’, poema perteneciente a Divisibilidad indefinida. Cito sólo los versos donde Carnero expresa el claroscuro, la necesidad de nombrar a la luz en poderosa batalla con la oscuridad: Miro del fondo de la estancia oscura / el pequeño rectángulo de luz, / imagen invertida de la noche, / que la Luna recorta en la ventana (vv. 39-42). Como vemos, el rectángulo de la luz es esencial, ya que ofrece lo invertido, el otro lado de la noche. No en vano, es la luna la que asoma (imagen romántica por excelencia) a la ventana. Pero la luz también esconde el vacío, es tan efímera como la propia vida, no lleva en ella la inmortalidad: la divergente vacuidad del rayo / dispersa las veladas figurillas / que con el acicate de la duda / persigue la fatiga de sus ojos (vv. 43-46). Carnero sabe que hay espejismos tras esa luz que aparece en su fugacidad. Por ello, se muestra distante, embriagado en su poderosa soledad de amanuense: Las escucho vagar en la tiniebla / pero me falta fe con que nombrarlas: / yo sería un extraño entre sus risas, / el lisiado al que aturde y acobarda (vv. 47-50). El poeta no pertenece al mundo de la vida: me falta fe con que nombrarlas, sino que está imbuido en territorio de libros, exento de la sensualidad que toda vida (bien vivida) regala, la extrañeza a la que hace alusión lo transforma en un voyeur, aquel que mira con placer, pero que no lo comparte, muy cerca del mundo que comenté en el universo del poeta gallego Arcadio López Casanova. El vate sólo es un “lisiado” que siente cobardía por una turba gozosa de arlequines / mecanizados por la luz de la luna / y que finge entusiasmo y alegría, / falto de caridad y ligereza. El poeta muestra, de este modo, su distanciamiento del mundo, ya esbozado en Dibujo de la muerte, pero aquí, con mucha más hondura. La importancia de la luz es total, porque de ella viene el placer: ‘La Luna’, turba gozosa de arlequines y provoca ese miedo en el hombre que arrastra ya su desdicha y su negación de toco contacto con lo vivo. Pero al final del poema lo dice todo, porque la luz es creación, tanto que hizo posible los espejismos que simbolizaban el placer y que, ahora, se convierten en nada: Así en el fondo de la estancia oscura / se extingue el espejismo, borrado con la luz / y las palabras tejen en el sueño y el agua / su cauce circular, secreto y mudo (vv. 51-54). Otro elemento esencial es el agua, porque simboliza el espejo de la vida, un espacio de transparencia que esconde nuestra irremediable inconsistencia como seres vivos. El amanuense deja de ver las figuras (espejismos) porque la luz lo borra todo y sólo queda el lenguaje (siguiendo la senda de otro poeta valenciano, Miguel Veyrat). Éste es el único lugar útil para recrear el mundo y su misterio. El lenguaje, como el agua, es espejo, cristal que conduce al mundo de los sueños, pero también a un posible renacer, a una especie de isla donde podamos encontrar, a través de las palabras edénicas, el sentido de la vida. Los largos poemas de Dibujo de la muerte o de Variaciones y figuras sobre un tema de La Bruyere (1974), exceptuando El sueño de Escipión (1971) donde se combinan largos y cortos poemas, va encontrando en Divisibilidad indefinida otro ritmo, ya que el poeta, en la línea de Juan Ramón Jiménez y su búsqueda de la esencia de las cosas, va sintetizando su mundo culturalista para centrarse en elementos esenciales que cobran toda su fuerza y, por ende, su sentido en este libro: el jardín, la luz, el agua, la noche, el tiempo, etc. En el poema ‘Lección de agua’, podemos ver la precisión con la que Carnero toca el tema de Narciso mirándose en el agua de la fuente. Pero lo que me interesa de este poema es la temática: se trata del espejismo de la vida, fantasmagoría que no nos salva, pues sólo ofrece la velada idea de su transcurrir perecedero, que nos condena a la muerte. Dice así: Mirándome en el agua de la fuente / por salvar las imágenes vencidas / —colores idos, músicas caídas— / en memoria con gracia de presente / las vi oscilar girando levemente / en facetas y trizas esparcidas / recompuestas y luego divididas, / y hundirse y escapar en la corriente (vv. 1-8). Todo lo que compone la vida (colores idos, músicas caídas) se va diluyendo en el agua, hay un afán de creación: recompuestas, pero también de dispersión: y luego divididas. Toda esa textura de lo vivo se deshace, ya que es fantasmagoría: vivimos enfrentados, parece decir el poeta, a la sensación de la irrealidad, como pudimos ver en muchos poemas de César Simón. Por ello, el agua, símbolo de lo que fluye, que, desvelando la transparencia, al igual que el espejo que miramos y que nos mira, nos revela nuestra fragilidad vital. El mito de Narciso se cumple en los tercetos: Puse sobre las aguas un espejo / con que hurtarme a la muerte en escritura / y retener la luz de la conciencia (vv. 9-11). Aquí el poeta nos habla del deseo de no morir, a través de ese espejo, cristal que nos enfrenta al transcurrir de la vida. No es casual que diga muerte en escritura, ya que el deseo de hurtar esa muerte es el ansia de vivir a través del arte, de nuestra palabra o nuestra presencia en el cuadro o en la música, sino el deseo de vivir sin apoyo, manifestando sólo lo que somos: cuerpo y alma. Este deseo se quiebra, porque la vida se trunca siempre ante la presencia del último acto, el viaje de no retorno: pero la nada duplicó el reflejo / y el cristal añadió su veladura, / en doble fraude de la transparencia (vv. 12-14). No podemos eludir el destino, pues no hay faz alguna para mirar a la vida eternamente, nuestro sino (estigmatizado por el paso del tiempo y por el acabamiento de toda existencia) nos enfrenta a una triste realidad. No hay forma, para Carnero, de cumplir el rito de la permanencia, ni el agua, ni el cristal, nada sirve para eludir nuestra mortalidad. Y no hay que olvidar la importancia de la luz (en la senda de los pintores levantinos, aquí se trata de la luz de la conciencia y su afán de retenerla. Sin duda alguna, Carnero sabe que la vida existe mientras se ilumina nuestra faz con la sensación de gozar del mundo (pese a las inevitables sombras que nos acechan siempre). Este ejercicio de permanencia da brillo al poema porque éste está inmerso en lo cromático: el blanco del agua y los espejos, los colores idos como símbolo del paso del tiempo, el reflejo que devuelve otra vez la transparencia (blanca) del agua. Estamos delante de un poeta que, como le ocurría a Talens o a César Simón, inunda su poesía de luz, pero en el que sobrevuelan las sombras que tiñen aquella de oscuridad. Y quiero terminar este análisis del mundo del gran poeta valenciano citando su libro Verano inglés, no el último de los suyos, desde luego, pero, en mi opinión, el que mayor calidad ofrece, debido al deslumbramiento de su universo amoroso. Hay poemas donde transita el recuerdo, como en “Greenwich banks” cuando dice: Cuando cierro los ojos recuerdo una arboleda / en la linde del mar y del verano / y te veo mirándote en el río, / mientras el Sol se pone y vagan las gaviotas (vv. 1-4). Este romanticismo del poeta que recuerda el lugar idílico y a la amada no excluye los versos donde manifiesta un erotismo que nos deslumbra: Me conduce el calor de tus caderas, / elásticas y duras como un arco, / a la doble diana de tu pecho, / granada abierta y roja en las manos de un niño (vv. 17-20). No es casual que cite al niño, porque Carnero sabe de la importancia de la infancia como paraíso irrecuperable (en la senda de Francisco Brines). Y tampoco en el final del poema se unen los sentidos, lo que dota al mismo de una clara sensualidad mediterránea (ya que la evocación, en mi opinión, le conduce a su tierra levantina desde el verano inglés). Dice así: Color, olor, sabor, flotan en la memoria. / No los dejes morir a tu imagen extinta; / diluirse en las aguas del rencor y del tiempo / rescata en tu retorno tu cuerpo repetido (vv. 21-24). Al igual que en ‘Lección de agua’, el poeta valenciano insiste en el agua que se diluye, como si ésta simbolizase el tiempo y su alusión al color nos hace ver, de nuevo, que representan espacios vitales dejados atrás, impresos en la memoria para siempre. El último verso expresa muy bien lo que es un tema central en su poesía: la vuelta de lo vivo, no en el eco de una voz o en una imagen, sino en la presencia (llena de sensualidad) que evoca lo mejor de la existencia. La belleza de las imágenes nos sobrecoge en versos anteriores donde se prende el poeta de la amada con singular maestría al evocarla: Veo una calle abierta al horizonte / donde vuelan los tordos y corren las ardillas. / Las ramas de un alerce golpean los cristales, / pentagrama indeciso de rasgado silencio (vv. 9-12). El poema es muy hermoso y ese cuerpo repetido de la amada es la imagen que queda en el agua y que, luego, como el amor y la propia vida, se va pronto, dejándonos huérfanos del sabor y del olor de la persona querida. Representa Verano inglés un libro lleno de nostalgia, de bellas evocaciones y de colorido, de una luz especial que abre las ventanas de nuestra sensibilidad. Hay muchos poemas del libro donde la belleza cala en la memoria del poeta. No en vano, es un libro lleno de alusiones a paisajes amados. La presencia de la luz es una constante en la poesía de Carnero. Si la noche tiene un inmenso poder para el poeta en ‘Noche del tacto’, tanto que No fluye murmurando la amenaza del tiempo / ni se pierde en arena sin orillas: / crece en profundidad, gana en firmeza / al adensar las lindes del reposo (vv. 5-8).

La luz tiene toda su fuerza, el poder de vencer al tiempo, es cimiento donde la vida no muere; en ‘Ojos azules’, el poeta le dice a la belleza azul que no vaya a la noche, porque ésta cierra el mundo, en la oscuridad viene el fin de lo que perdura, el capítulo final de nuestra vida. Insiste en ir hacia la luz cuando dice: Mirad hacia la luz, no miréis hacia dentro: / corredores tapiados velarán nuestro brillo, / os cegará el acoso de una mano cortada / con su rampante hedor de podridas promesas (vv. 5-8). La noche tiene, por tanto, malos augurios, un espacio que no se puede desentrañar: Si vas hacia la noche yo no podré seguiros / y no tengo el secreto de las puertas cerradas. / Salid al horizonte conciliado y redondo. / Mirad hacia la luz, no miréis hacia dentro (vv. 9-12). Sí, la única forma de salvarse de la muerte, de la caducidad total de todos nuestros sentidos es adentrándose en la luz, ese espacio de la conciencia que conlleva eternidad. Por ello, al final del poema le pide a la amada que viva el ámbito de la Naturaleza, espacios de sabiduría que ama el poeta, lo siguiente: No recuerdes más peso que el placer del mirlo, / más calor que el abrazo de la calma del aire / más entrega que el Sol al penetrar la nieve: / olvida la luz, y escucha la lección de la tierra. Bello final para todo un canto a la luz, ya que sólo en los ámbitos donde esplende la claridad, la vida permanece. Quiero terminar este estudio de un poeta brillante como pocos, que ha construido un mundo de gran lirismo, desde su pasión culturalista a un verso apegado a las emociones, como en el libro que comento, con unas certeras palabras de otro gran poeta valenciano, Ricardo Bellveser, recogidas de su recopilación de artículos titulado Hecho de encargo, publicado por la Generalitat Valenciana y la Biblioteca Valenciana. Me refiero al artículo titulado ‘G.C. y su actualidad’, cuando dice, refiriéndose al Premio Nacional de la Crítica que obtuvo Carnero por Verano inglés lo siguiente: El exceso de la nueva sentimentalidad cree Carnero que lleva a la poesía a un callejón sin salida a asesinar al poeta. Como Mallarmé, lo que se pretende es que la poesía no surja únicamente desde el ámbito de las alegrías o las decepciones del mundo, sino que intenten dominar el azar (Ricardo Bellveser, Hecho de encargo, Biblioteca y Generalitat Valenciana, 23 de abril del 2000, p. 162). Muy cierto, porque Carnero cree en la poesía como esencia de la vida, no es un mero adorno para recitar en una sala, sino todo un ejercicio de pensamiento, un divagar sobre la vida que convierte su obra en una de las más completas e interesantes del panorama español actual.

1 Comentario

|

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS