|

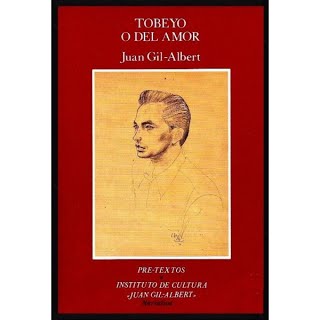

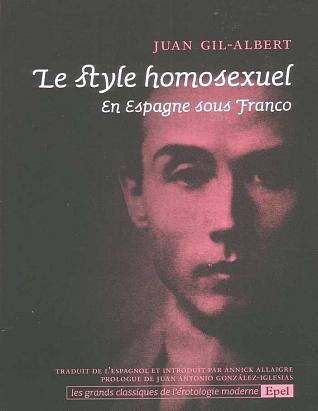

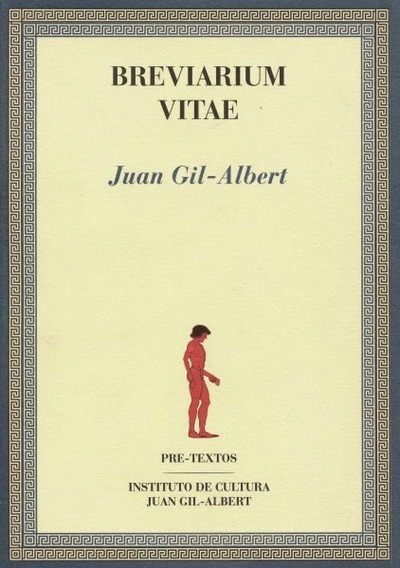

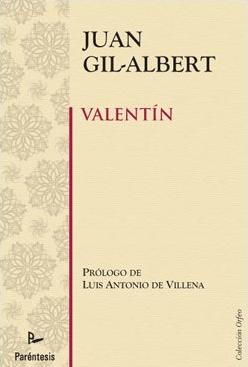

por PEDRO GARCÍA CUETO Este ensayo de Gil-Albert fue escrito en 1955. Es un estudio donde el poeta nos expresa esa condición de ser distinto que posee el homosexual. Un libro de esta temática, prohibido largo tiempo, no vio la luz hasta 1975. Fue Francisco Brines quien leyó el original en unos folios. Gil-Albert se negó a la sugerencia de Brines de modificar algunos apartados del escrito. El ensayo tiene que ver con el «homoerotismo», en palabras de Juan Antonio González Iglesias. Para este crítico, que escribió el prólogo a la tercera edición del Heraklés: «El homoerotismo aparece en cuatro textos capitales suyos: Valentín, Heraklés, Los arcángeles y Tobeyo». Considera muy afinadamente González Iglesias que Gil-Albert es uno de los mejores conocedores de la tradición grecorromana en el mundo hispano. Para el escritor de Alcoy, el amor entre hombres fue algo natural en la cultura griega (y, desde luego, para la mayoría de estudiosos de dicha cultura). Algo similar ocurrió en Roma. Gil-Albert elige la nomenclatura Heraklés porque lo griego se antepone incluso a lo romano. ¿Qué significa Heraklés? Ni más ni menos que la masculinidad rotunda, arcaica y maravillosa. Así lo define González Iglesias y, además, nos enseña que Heraklés es Hércules, pero en el mundo griego. Incluso el crítico considera que en Heraklés está Gil-Albert: «tiene su acento, sus sílabas y muchas de sus letras». No sabemos si llega demasiado lejos el crítico y prologuista en su intención de equiparar al héroe griego con el propio escritor, pero lo que sí es seguro es que Gil-Albert ha creado a través del Heraklés a un personaje masculino que puede amar a mujeres y tener también relaciones con los hombres. Esa condición bisexual queda plasmada en el libro. No olvidemos que fue así en el mundo griego y es allí donde mira nuestro autor. Continúa González Iglesias en el prólogo: «Al acogerse a ese mito para pensar la homosexualidad, Gil-Albert está rechazando el afeminamiento que muchas veces acompaña a la cultura homosexual (desde su iconografía a sus lenguajes), y en el que tan a menudo se complacen algunos sectores de la cultura gay». Es importante también señalar que el Heraklés tiene mucho que ver con la filosofía platónica en lo que respecta a la defensa que Sócrates hace del amor masculino y, naturalmente, del Corydon de Gide, donde el autor francés nos ilustra sobre la condición, las actitudes y los hábitos del amor entre hombres. Pero vayamos al libro. En sus primeras páginas nos cuenta Gil-Albert que Heraklés, el Hércules griego, amaba a Hylas y que éste fue a buscar agua para saciar la sed de Heraklés. Estaba en las Cólquidas, en los litorales de lo que es hoy el Mar Negro, cerca de la pequeña península de Crimea. El chico fue al manantial y allí, atraído por las náyades, las cuales se dirigieron hacia él «levantando blandamente las aguas verdes como si fueran sus propias cabelleras» le precipitaron al océano, y se ahogó. El grito de Heraklés buscando a su amado se oyó durante mucho tiempo, dejando a su vez aquellas tierras que había amado. En este principio nos sitúa Gil-Albert en la leyenda. El objetivo es seducirnos a través de esta historia donde el amor y la pérdida lo componen todo. Se sitúa antes de un tiempo donde los prejuicios lo asolan todo y, por tanto, nos revela lo arcano, lo misterioso. Un buen comienzo para adentrarnos en la aventura que supone el libro. Es interesante decir, para aquellos que desconozcan la mitología, que las náyades eran las ninfas que vivían en los ríos, en los lagos y en las fuentes. En este comienzo mitológico Gil-Albert nos da una pista inquietante para seguir el libro: el amor masculino puro había sido interrumpido por la muerte de Hylas. Llama la atención que sean ninfas las que seducen al joven griego. Sólo así podemos entender la metáfora histórica para Gil-Albert: el amor de la mujer, su presencia (ya conocemos el concepto que tiene de ella gracias al Breviarium Vitae) va a cercenar esa pureza que se remonta a un mundo que no conocía la heterosexualidad como experiencia normal para el ser humano. Pasará el escritor a contarnos la presencia del amor masculino conviviendo con el femenino en el mundo griego: «Cada griego importante tenía su mujer y su amigo». Lo que el escritor nos cuenta es la ocupación que ambos tenían: la mujer, en el hogar y el hombre en la ciudad, en la calle y en los gimnasios, donde encontraba a otros hombres. Las relaciones sexuales no eran, por tanto, pudorosas, porque en los gimnasios el hombre mostraba sin cohibirse su físico y era admirado por otros hombres. Subraya Gil-Albert lo siguiente: «Es homosexual en sus relaciones con el amigo; no lo es en sus relaciones con la mujer». Lo más llamativo de estas alusiones al mundo griego es el concepto de “general” y no “particular” para el amor entre hombres. Podemos deducir algo importante en todo ello: si el amor entre hombres era algo natural, no quedaba excluido ni marcado como sí lo ha sido (hasta considerarse un castigo de la naturaleza) en el mundo cristiano. No existía, por tanto, la desviación, porque era común tener relaciones con ambos sexos. El escritor alicantino demuestra su conocimiento de la etimología de los vocablos que quiere resaltar: pederastia en frente de sodomía. Al contrastar ambos términos, el escritor señala que el mundo griego no conoce el tabú que sí existe en la tradición semántica. Pederastia proviene del griego y significa “concurso amoroso con infante o niño”, Gil- Albert no la considera peyorativa, simplemente «definitoria». Frente a ello, los sodomitas son aquellos que sienten deseos sexuales hacia hombres adultos. Hay, entonces, un concepto peyorativo. Solo hay que recordar en la tradición católica el episodio de la Biblia en la que la ciudad de Sodoma y Gomorra es sinónimo de pecado y perdición. Al comentar todas estas precisiones, Gil-Albert pretende no solo mostrar su erudición filológica (sería muy superficial tal intención) sino convencernos de la libertad (incluso en la etimología) que el mundo griego representa frente a la tradición cristiana. El pecado homosexual es, para el escritor, un invento cristiano que paraliza las posibilidades que un mundo libre, sin tabúes ni prejuicios, podría tener. Ya quedó sobradamente demostrado en Breviarium Vitae cómo califica el poeta a la iglesia católica, porque de ella nacen los prejuicios que extinguen, a consecuencia de la culpa, la libertad del ser humano. Si nos vamos al Corydon de Gide, veremos que el escritor francés, desde el principio de su novela, está jugando, como hace Gil-Albert, con los términos para insistir en la libertad como valor supremo del ser humano. Cito, por su interés, el diálogo primero entre el protagonista y Corydon, cuando hablan sobre la pederastia y el concepto “defensa” frente a “elogio”: —CORYDON: Escribo una Defensa de la pederastia. —EL AUTOR: ¿Por qué no un Elogio, ya que de eso se trata. —CORYDON: Ese título deformaría mi propuesta, ya en la palabra Defensa, me temo que algunos encontrarán una especie de provocación. (André Gide, 2004: 59-60) Como vemos, Gide plantea que la defensa es el término adecuado, pero teme que en un mundo lleno de prejuicios este concepto suene a provocación, lo que Gil-Albert nos cuenta en el libro es lo mismo; sólo en el mundo griego la pederastia puede ser entendida, porque no existe en él el complejo de culpa que vertebra el mundo católico tras la aparición de la Biblia. Sabemos también que el Corydon influye en la elaboración del Heraklés, y, además, la imagen de Corydon en el diálogo primero es la misma que desarrolla Gil-Albert en su libro, un hombre viril que siente deseo hacia otros hombres, sin rasgos de afeminamiento. Lo dice muy claro el Corydon en el prólogo citado: «Mis ojos buscaban vanamente, en la habitación en que me recibió, las marcas del afeminamiento que los especialistas atribuyen a todo lo que se refiere a los invertidos, sobre los cuales aseguran no equivocarse jamás» (André Gide, 2004: 56). Además, Gide cita lo que encontró al entrar en la habitación antes de entrevistar a Corydon, una reproducción de La creación de Adán de Miguel Ángel. Curiosamente, Gide está así reflejando un tiempo anterior, la creación del mundo donde el pecado no se había establecido, representa a Dios, es decir, a un hombre viril, no afeminado, que coincide así con la libertad sexual que Gil-Albert plantea en su libro (no hay que olvidar que la figura de Adán también es vista como sinónimo de hombre fuerte, como representa Miguel Ángel en sus brazos y piernas, lo que excluye también el afeminamiento). Pero vayamos más allá, incide Gil-Albert en la concepción de lo católico como la raíz que señala la prohibición: «La primera vez que en la literatura de los pueblos nos encontramos con la expresión “contra natura” aplicada a las relaciones sexuales, es en la epístola de San Pablo dirigida a los romanos» (Juan Gil-Albert, 2001: 38). Como vemos, no habla ni siquiera de “relaciones homosexuales”, sino de “relaciones sexuales”. Tal es la obsesión de la iglesia católica de eludir, prohibiendo, el placer de la naturaleza sexual. Continuará el escritor alicantino abriéndonos los ojos ante el problema (como lo llaman los católicos). Dirá Gil-Albert que Walt Whitman fue un precursor en la literatura a ese canto al amor viril. Como vemos, no abandona la idea de que la homosexualidad no se identifica, en absoluto, con el afeminado, sino que abarca mucho más, entre otras posibilidades, el hombre viril. Si nos vamos a Platón, referente necesario para Gil-Albert, podemos descubrir algo muy interesante. Lo cuenta muy bien el filósofo griego en su Apología a Sócrates cuando el gran pensador es condenado a muerte por los consejos que da a los jóvenes y suscita así la envidia de algunos que pretendían ser sus seguidores; subyace en dicha condena el sustrato homosexual que ha cimentado la envidia transformada en odio: «He sido condenado no por falta de palabras, sino de atrevimiento y de desvergüenza; por negarme a deciros lo que tanto os gusta escuchar; por no lamentarme, llorar, o hacer y decir muchas cosas indignas de mí, como antes señalaba, y que soléis oír a otros» (Platón, 2004: 109). Si hemos visto ya que la homosexualidad no era algo indigno en aquel mundo, sólo podemos imaginar que la envidia de la compañía que no ofrece Sócrates por estar con otros jóvenes puede suscitar ese recelo que le lleva a la condena, ¿no vemos aquí el deseo homosexual hacia el maestro que, al instruir a sus discípulos, va otorgando una preferencia sexual, se cumpla o no el contacto carnal? Podemos deducir que en la defensa de su inocencia, Sócrates coincide con la idea que el escritor alicantino nos transmite en el libro, la falta de culpa del deseo o la práctica homosexual en un mundo, el griego, libre de tabúes y, por tanto, añorado y admirado. Lo que señala Gil-Albert es que el mundo moderno ha mostrado un interés hacia el fenómeno homosexual y ha tachado de “enfermedad” (en el criterio científico) lo que para el mundo católico era “inversión y degeneración”. Como dice el escritor alicantino en el Heraklés: «O sea, ha pasado de la esfera teológica a la científica y, en el transplante, el enfermo ha sustituido al pecador» (Juan Gil-Albert, 2001: 56). Se han llevado a cabo estudios muy interesantes donde se plantea la homosexualidad como enfermedad, pero lo que el escritor quiere es denunciar a la idea de la Iglesia que mantiene el prejuicio de la culpa en la libre sexualidad y a la ciencia que sistematiza todo y, eludiendo el principio de la emotividad, restringe la ecuación hombre-libertad. Gil-Albert se sitúa ajeno a todo ello, en su estética cree en la libertad individual como base total para poder comenzar a entender y comprender el mundo. Es interesante todo lo que el escritor desarrolla en este punto, el logro de la ciencia para hablar de lo prohibido, aunque la ciencia, movida por su afán de someter todo a los cálculos, no acierte en sus conclusiones. Es curiosa la alusión a Adler y a Freud, dos hombres de filosofía y de ciencia al mismo tiempo, que han hablado de los roles masculino y femenino y, por ende, de los comportamientos homosexuales y bisexuales: «Mientras tanto, Adler no aceptó el carácter biológicamente irrevocable que Freud, su maestro, atribuye al nacimiento del ente homosexual» (Juan Gil-Albert, 2001: 58). Lo que Gil-Albert señala es que Adler no cree en las conclusiones de Freud sobre el carácter congénito del fenómeno, y considera a la homosexualidad como fenómeno adquirido culturalmente. Algo que llama mucho la atención es la condición bisexual que Freud maneja sobre el ser humano desde su raíz y, por tanto (aunque el filósofo no lo reconociera), la cuestión homosexual se fija posteriormente, con lo que obedece más a roles adquiridos que a la presencia congénita en el ser humano. Estamos, por ello, más cerca de Adler que de Freud, ya que Gil-Albert apoya la tesis de la admisión en la cultura griega de la homosexualidad porque estaba inmersa en el mundo social, el hombre iba a los gimnasios sin esconderse y la importancia de la belleza masculina estaba aceptada y constituía un claro protagonismo en detrimento (al contrario del mundo occidental y católico) de la importancia de la mujer. Merece la pena citar la alusión que Josep Casals en su excelente libro Afinidades vienesas hace sobre estas ideas de Freud: «A menudo, Freud relativiza la oposición masculino/femenino en nombre de la bisexualidad universal, reduciéndola a una distribución cuantitativa de componentes masculinos y femeninos» (Josep Casals, 2003: 140). Sin embargo, Adler, frente a estas ideas que expuso Freud sobre la bisexualidad congénita, expone su visión de la sexualidad como algo adquirido, fruto de los hábitos sociales, dice muy bien Casals: «El hombre huye para mantener indemne la conciencia del propio valor, pero al hacerlo cae en el homosexualismo, que aparece así como la compensación de un sentimiento de inferioridad frente al poder adquirido por la mujer» (150). Y afirma algo más que me parece revelador: «Y no sólo en el homosexualismo: todas las perversiones aparecen a los ojos de Adler como medios de autodefensa frente a la lucha de sexos» (Josep Casals, 2003: 150). Como vemos, Gil-Albert, al citar a ambos, no lo hace para elegir una postura u otra (la de Freud o la de Adler), sino que encuentra en ambas un error de base: ninguna de las dos mira al individuo, antes bien establecen una teoría, un sistema (que no es válido para todos los casos), olvidando que el ser humano tiene derecho a preservar el porqué de su vinculación sexual, movida por simple deseo y no por hábitos culturales. El escritor alicantino se desvincula de ambas, aunque en su fuero interno coincida más (al tener como referencia el mundo griego) con la expuesta por Adler. Para ser más exacto, hace en el Heraclés hincapié en un concepto claro: el individuo como base, no como experimento de la ciencia o de la religión. Así afirma en el libro algo muy clarificador para conocer su ética al respecto: «Quien tronó contra un hábito, puede acometer, sin saberlo, contra su propio hermano; quien se envaneció, que todo es posible, por una especialidad, la encuentra repetida, para su confusión, en un ser deplorable. Y ambos se desentonan» (Juan Gil-Albert, 2001: 59). Lo que Gil-Albert propone no es el hábito (la cultura o incluso la práctica religiosa) ni la especialidad (la ciencia que señala la enfermedad en la práctica homosexual) sino la libertad como postura ética para elegir lo que uno quiera y por las razones que ese mismo individuo desee. Dice el escritor lo siguiente sobre esta idea: «Y que cada desconocido que se nos acerca represente, como lo es por sí mismo, un eco irrepetible, una aventura impar» (Juan Gil-Albert, 2001: 59). En la parte II del libro habla de los diferentes tipos de homosexuales. Este apartado me resulta menos interesante, porque acumula tópicos sobre el tema que no merece la pena destacar y no añaden nada nuevo a este estudio. Más interesante es el apartado dedicado a la relación de la mujer y el homosexual. Lo que el escritor destaca es el hecho de la ventajosa situación que la mujer saca del homosexual para considerarse válida y satisfecha de sí misma: «La relación amistosa de una mujer de calidad con un homosexual de talento, tiene para ello los honores de un aliciente, por su condición de excepcional, el de ser celebrada en su consideración efectiva de persona» (Juan Gil-Albert, 2001: 85). Esa idea me parece muy acertada, ya que los roles impiden que el hombre que se estima a sí mismo, como varón que domina a la mujer, niegue a ésta su excepción, frente al hombre homosexual “de talento” que ve en la mujer “de calidad” un desarrollo de sí mismo, una mujer que entiende su sensibilidad y sintoniza con él. Gil-Albert acierta cuando dice que esa mujer se libera de dos factores que merman, sin duda, su potencial: el deseo físico del hombre heterosexual y la rivalidad de la mujer que menoscaba su calidad como persona singular. Podemos deducir que ambos son obstáculos para la satisfacción de la mujer como ser individual y no como posesión (por el hombre que la desea) o como competencia (por la mujer que la envidia). El homosexual es, en este trance, el mejor amigo y el mejor apoyo. Hay muchos casos en la literatura que confirman esa intimidad que supone apoyo y crecimiento. Me viene a la memoria el caso de Justine y Pursewarden en la novela de Lawrence Durrel Justine o el caso del barón de Charlus y Odette en El busca del tiempo perdido de Marcel Proust. La mujer se sincera con el hombre homosexual y crece a través de él, recobrando su femineidad. Gil-Albert cita oficios decididamente desempeñados por homosexuales como modisto, decorador, bailarín. Quizá el escritor se excede en los tópicos sobre el tema. Para el escritor de Alcoy, el homosexual es un hombre que pretende ser “ideal” y, por ello, destierra las cualidades culturales que le asocian al hombre heterosexual: rudo, machista, etc. En relación a todo esto, merece citar de nuevo el libro de Josep Casals cuando hace mención de otro filósofo vienés ilustre, Karl Kraus. Lo interesante es la idea que Kraus tiene de lo femenino y que enlaza directamente con lo que señala el escritor alicantino. Para Kraus, como para Gil-Albert, el feminismo no va a restituir la igualdad entre sexos y la adaptación por parte de valores masculinos será un retroceso, más que un progreso femenino; dice Casals sobre Kraus: «De lo que se trata no es de restaurar los valores masculinos, piensa Kraus, sino de precipitarlos en el abismo de la sensualidad femenina, donde brota el manantial de la fantasía y la creatividad. Por eso repudia tanto el feminismo como el psicoanálisis porque ambos amenazan con secar el manantial» (Josep Casals, 2003: 98). Es ahí donde el homosexual culto encuentra a la mujer de talento, en la fantasía y la creatividad que parece negada a muchos heterosexuales masculinos. Por ello, Gil-Albert concede atributos y adjetivos tales como “placidez” y “refinamiento” para el homosexual, ya que éste rehuye, siguiendo lo expuesto, lo tosco del hombre heterosexual, para acercarse así al mundo femenino, más plácido y delicado. Afirma el escritor alicantino: «El homosexual no suele aparecer como turbulento y desconcertador, por el contrario, una marcada propensión a la placidez parece caracterizarlo…» (Juan Gil-Albert, 2001: 94). Aplica adjetivos como “originalidad” y “gusto” en el homosexual, debido a esa propensión a lo femenino que subrayamos antes. Gil-Albert desarrolla esa idea del homosexual como un ser tendente al enamoramiento e, incluso, propenso al exceso, a lo lujurioso y afirma: «No sólo no es casto, sino que, con facilidad, si no obra en él el freno de una moderación inteligente, puede convertirse en un obsesionado, cuando no, en los casos de patente extravío, degenerar en un erotómano» (Juan Gil-Albert, 2001: 98). Lo que el poeta nos dice claramente es que el homosexual vive su condición con una pasión sin igual y, por ello, nunca es convencional, desarrolla ese deseo con todo su furor (lo reconozca o no lo haga públicamente). En el apartado III que cierra el libro, Gil-Albert habla de la mujer y en sus opiniones nos recuerda a esa visión que tuvo Nietzsche de ésta como un elemento de discordia que abate al hombre en su consecución de la plenitud vital. Sostiene, desde luego, algo muy comprensible para cualquiera, el hecho de que la mujer como persona arraiga firmemente la naturaleza: «La mujer encarna la naturaleza, la materialidad, la vida, con todo lo que ésta infunde de extrañeza y de pánico» (Juan Gil-Albert, 2001: 115). Esta idea nos atrapa, ¿por qué Gil-Albert cree que esa posesión natural infunde extrañeza y pánico? La respuesta está, desde luego, en su idea de la superioridad masculina. Para el escritor alicantino la mujer es inferior intelectualmente al hombre, por ello, moralmente puede ser también inferior. Esta idea, tan errónea, nos sobrecoge, ya que el progreso de la mujer ha sido imparable y sus cualidades, intelectuales y emocionales, son indudables. El ideario estético del escritor le confunde, ya que basa su idea en la superioridad del hombre en el mundo griego, muy superado ya. Piensa también así Sigmund Freud y, desde luego, parece más comprensible en un hombre del siglo XIX que en una artista del siglo XX. En una carta del 21 de febrero de 1875 a Silberstein, Freud dice ya que «las mujeres, y más aún los jóvenes, no tienen una medida de la ética», (fragmento extraído de Las afinidades vienesas, p.148) e, incluso, llegará a decir el filósofo vienés que «sólo actúan correctamente cuando se mantienen dentro de los límites de las costumbres y siguen lo que la sociedad ha estimado como adecuado» (148). Como señala Josep Casals, ya anticipa Freud la inferioridad moral femenina. Si recordamos ahora las ideas de Gil-Albert sobre la mujer, nos estremece esa visión que puede equipararse a la del filósofo vienes. Destaco, de nuevo, una de las frases del escritor alicantino en el Breviarium Vitae: «La confusión de la mujer es orgánica y, por eso, sus cuatro verdades son tan claras, porque son, digámoslo elementales, materiales, fuera de esto desvaría o especula muy caseramente» (Juan Gil-Albert, 1999: 272). Sin embargo, el hombre tiene «una complejidad de índole intelectual; reside en su cerebro» (Juan Gil-Albert, 1999: 272). Como vemos, Gil-Albert, como Nietzsche y Freud insisten en la complejidad del mundo femenino y lo relegan a un plano simplemente fecundador. Esta idea, antigua y errónea, la expone sin pudor el escritor alicantino para asombro de la razón. Considera, en la parte final del libro, al homosexual como un “anarquista nato”, alguien que rompe las reglas para mantener su libertad por encima de todo. Cito, de nuevo, el Corydon de Gide porque, indudablemente, Gil-Albert escribe el Heraclés como respuesta al Corydon, para razonar y arraigar las ideas de Gide sobre la homosexualidad. No nos olvidemos que éste fue un hombre casado y que mantuvo relaciones homosexuales en su período matrimonial. Nos preguntamos: ¿no se parece mucho en su condición bisexual a los antiguos griegos que mantenían relaciones amorosas a la vez con sus esposas y con los hombres en los gimnasios? Sólo el tiempo ha pasado. Lo demás, las ideas y sus actuaciones, continúan eternamente. En el diálogo que mantiene Gide con Corydon dice este último lo siguiente: «Comprenda: la homosexualidad, al igual que la heterosexualidad, presenta todos los grados, todos los matices: del platonismo a la lascivia, de la abnegación al sadismo, de la euforia a la melancolía, de la simple desinhibición a los más viciosos refinamientos» (André Gide, 2004: 71). El Corydon nos enseña muchas cosas: conceptos como uranismo, safismo, pederastia, referencias a Grecia, etc. Además, el ideal de Gide es el hombre, como lo es para Gil-Albert y en el Corydon hará mención de esa visión del universo masculino como superior al femenino. En el diálogo del libro entre Corydon y el autor, éste dirá algo que nos deja atónitos: «La decadencia del arte dramático comenzó el día en que los adolescentes cedieron el sitio a las mujeres» (André Gide, 2004: 143). Ante este comentario despectivo ante el mundo femenino, no es menor el desprecio que Corydon ofrece en su respuesta: «La decadencia comenzó el día en que el noble arte dramático se propuso satisfacer a los sentidos más que al intelecto; fue entonces cuando, para atraer al público, la mujer subió al escenario, de donde no podrá usted desalojarla» (André Gide, 2004: 143).

Podemos apreciar, por todo lo comentado, que Gil-Albert sigue a Gide en sus ideas contrarias al mundo femenino, como también pudimos ver en Freud. Sería muy extenso y nos apartaría del objetivo del estudio, mostrar todos los autores que han mostrado su desprecio al mundo femenino, pero lo que sí nos interesa es detectar dónde nacen esas ideas que sostiene Gil-Albert. Indudablemente, parten de la cultura helénica donde el hombre es el ser activo frente a la pasividad (intelectual y emocional) femenina. Nos deja el Heraklés una sensación confusa. Por otro lado, nos expone un razonamiento que busca la libertad individual y que hace apología de lo masculino sobre lo femenino. La contradicción está latente, ya que la libertad individual debe de excluir los prejuicios y no parece que Gil-Albert lo tenga en cuenta. Pese a todo y la discrepancia que el sentido común mantiene con semejante idea de superioridad masculina, el Heraklés es un texto interesante y valiente para su época. Quiero terminar este repaso con una opinión entusiasta sobre el Heraklés y sobre Gil-Albert, me refiero a la de Joaquín Calomarde en el estudio ya citado sobre su obra: «Heraklés es quizá el único libro que en España, y aún en Europa, haya dado en la diana, haya hablado más claro y mejor sobre homoerotismo» (Joaquín Calomarde, 1988: 102). Sobre esta opinión entusiasta (como todas las que ofrece Calomarde sobre Gil-Albert) debo decir que claridad no le falta al libro y buen estilo literario tampoco. Lo que no sabemos es si da en la diana. Acerca de ello, pienso que acierta en su propósito de desvincular al homosexual del mundo religioso o científico y verlo en su realidad cotidiana. Lo que no es tan certero es su visión de los roles masculinos y femeninos, tópica y llena de prejuicios, donde lo masculino lo es todo y lo femenino casi nada. El homosexual, en esta tesitura, es visto en ciertos momentos del libro no como un ser normal, sino como raro, incluso lujurioso. En este aspecto, Gil-Albert, en mi opinión, no contribuye a mejorar la idea de la homosexualidad, sino que la envuelve en el velo de la ambigüedad, dañina idea que debe ser mejorada. Aún así, el libro merece la lectura, para conocer mejor a nuestro escritor, su visión ética y estética de la vida.

1 Comentario

|

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS