|

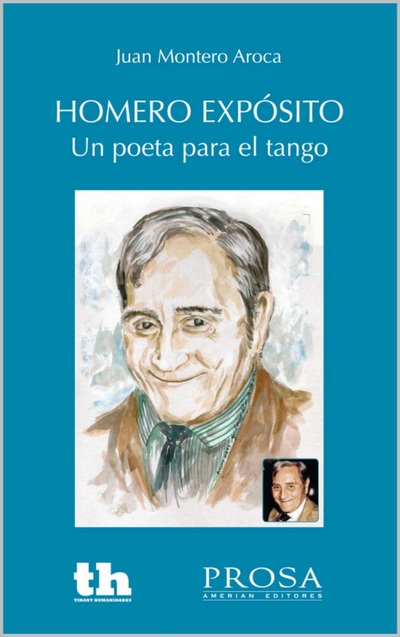

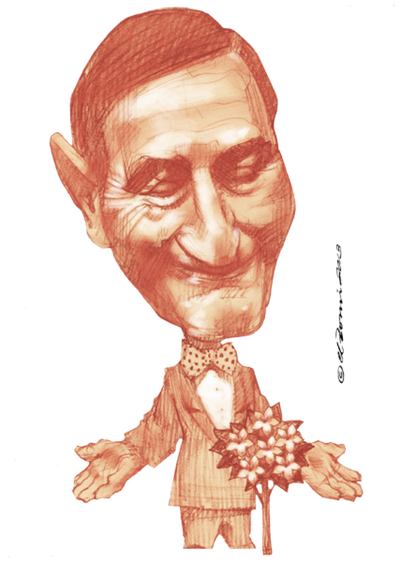

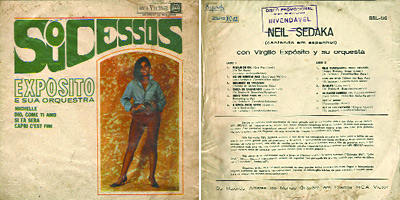

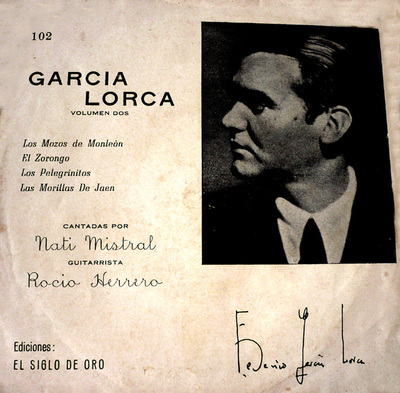

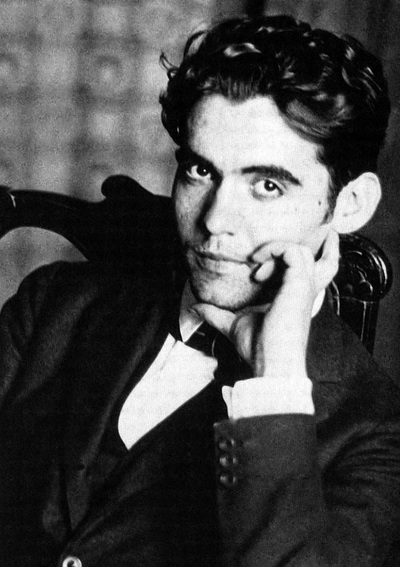

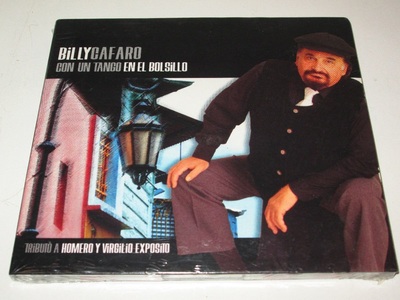

por MANUEL GUERRERO CABRERA Nadie puede escribir un tango si no sabe escribir un soneto. Homero Expósito, a quien se le ha llamado «el último paso de un proceso de evolución de las letras de tango» (1), a quien se le considera la cumbre del «proceso de superación poética del tango» (2), es quien afirma la sentencia que abre este artículo. Tal aserción implica que el autor de tangos debe tener un dominio formal (y del fondo) de la técnica poética, a fin de que una composición popular llegue a adquirir competencias de poesía. Mientras que los temas son los mismos, las capacidades estéticas del tango han evolucionado con el paso del tiempo, hasta encontrarnos, por ejemplo, un uso arriesgado de la imagen y de la metáfora, de las que precisamente Homero Expósito es su mayor innovador y en la que ningún estudioso del tango duda de relacionarlas con la vanguardia e, incluso, con el poeta granadino Federico García Lorca (3). Siempre en la búsqueda de una mayor dimensión poética, impuso una novedosa renovación formal de expresión […] Y logrando además enfoques conceptuales de marcado vuelo literario. (4) Uno de los motivos de su persistencia y afán por igualar el soneto y el tango se debe a su educación. El padre de Homero lo ingresó en el Colegio San José de Buenos Aires, uno de los más prestigiosos, donde «ordenó totalmente su conducta intelectual»(5). Luego ingresaría en la Facultad de Filosofía y Letras y conseguiría una sólida formación cultural e intelectual, no sólo por su afán lector tanto de clásicos griegos y latinos y obras modernas, sino también por el teatro, que siempre le atrajo. Así, aunque sepamos que era un ávido lector y un buen conocedor de la literatura clásica española, no podemos sino sorprendernos (y celebrar) que haya escrito el tango Maquillaje a partir de los famosos versos de los hermanos Argensola, comenzando su tango-poema del siguiente modo: No… / Ni es cielo ni es azul, / ni es cierto tu candor, / ni al fin tu juventud. Por lo tanto, no debe extrañarnos las capacidades literarias de este autor, de las que se valió únicamente durante una veintena de años (1938-1957), lo que resulta muy significativo cuando comprobamos que Homero nació en 1918 y murió en 1987 (6). Las fuentes consultadas no coinciden en indicar por qué motivo dejó de componer y se alejó de esta actividad (7) en la que, no sólo había alcanzado el éxito, sino también continuaba siendo alabado como uno de los grandes poetas del tango. Sin embargo, después de 1957 publicaría el libro de poemas y canciones Milongas de John Moreyra (Freeland, 1968) y Trenzas de color de mate amargo (Torres Agüero Editor, 1978) (8). En el presente artículo, analizaremos y valoraremos la metáfora como proceso de su creación y, dentro del tango, su notabilidad; así como de su posible relación con la de Lorca. 1. LA METÁFORA EN LA PRODUCCIÓN DE HOMERO EXPÓSITO Sin duda, el uso de la metáfora es de lo más interesante de la obra de nuestro autor; sin embargo, consideramos que, a fin de realizar una mejor visión del uso de este tropo, atendamos brevemente otras cuestiones semánticas, las que atienden a la sustancia del significado. Esto analiza el léxico (desde la frecuencia de uso de una palabra o la mayor o menor presencia de sustantivos abstractos, concretos, simples… hasta eufemismos, valores expresivos o frases hechas), la polisemia, homonimia, antonimia, sinonimia de las palabras, los cambios semánticos y los tropos y, por último, el análisis de figuras retóricas (en el caso de nuestro autor, utiliza frecuentemente el símil y la prosopopeya y, en menor grado, la antítesis y el oxímoron). No podemos, ni pretendemos, hacer un análisis completo de lo inmediatamente referido, tarea que sobrepasa el propósito de este artículo, pero sí queremos destacar algunos aspectos: -La casi total ausencia del lunfardo. Incluso, apenas nos parecen propias de él la expresión de despedida «¡Chau!» (en ¡Chau, no va más!) y la palabra «cortada» (Farol). -La palabra «noche» es el sustantivo más utilizado, lo que da lugar a que llegue a tener diferentes connotaciones y significados. -En ocasiones utiliza una misma palabra como término real y figurado en la misma secuencia, a modo de polisemia, lo que acentúa la metáfora: Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. -El uso del símil es uno de los recursos más empleados e, incluso, uno de los más creativos e interesantes del estilo de Homero. Citamos algunos ejemplos: la promiscuidad se manifiesta «como un desnudo de vidriera» (Afiches), el pulso del amor es constante e inalterable «como late en la muñeca mi reloj» (El milagro) y un recuerdo del pasado que aún le hace sentirse cobarde «como un pájaro sin luz» (Naranjo en flor). Sirva lo expuesto como introducción al uso de la metáfora, que podemos intuir desde los ejemplos aportados. Para ello, seguimos la sistematización de P. Fernández, por lo que analizaremos las estrofas desde su estructura. La metáfora sinestésica, la basada en el intercambio de sensaciones olfativas, visuales, auditivas, etc., es la primera que analizamos. En la producción de Homero no es habitual y, por ello, consideramos que es selectivo en su empleo. Veamos tres ejemplos:

En el ejemplo a) hallamos la unión de lo auditivo (tango) con lo olfativo (perfuma), en clara alusión a que la música llena todo. En b) lo auditivo (compás de tango de antes) se enlaza con lo visual (color) y lo táctil (dolor), resultando el contraste entre los sueños y la realidad del emigrante, que encuentra consuelo y alegría en los tangos de antes. Y en c) lo táctil (seda) obtiene una sensación del gusto (dulce), que se encuentra en situación de oposición distintiva con lo visual (luna en sombra), representando el pelo trenzado y oscuro sobre la piel de una mujer. De estos tres ejemplos, destaca b) por su hermetismo. La metáfora simple impura A (plano real) es B (plano evocado) no es la más empleada por nuestro autor, pero sí la que utiliza para plantear en el plano evocado o metafórico las imágenes de mayor impacto para ser utilizadas en el tango del momento. Analicemos estos ejemplos:

En d) la luz del farol adquiere señal de creencia y guía, como lo es la cruz para los cristianos. En e) la muerte del amigo causa el mismo sentimiento horrible que la que produciría un arco (lo que se relaciona con flechas) de violín a un gorrión, precisamente, porque el violín es un instrumento y el gorrión es un animal que crean música; la muerte del amigo es repentina y sugiere la imagen de música interrumpida de pronto (9). En f) hemos optado por un ejemplo más fácil que en d) y e), pues los ojos de la mujer era lo que le aferraba a los sueños de amor. De nuevo, nos sorprende la dificultad del plano evocado, totalmente novedoso para una canción (con una estilística) popular como es el tango. He aquí la gran originalidad de Homero Expósito: unir el plano popular con el culto, como une los dos planos de la metáfora. Contrasta con la anterior la ausencia de la fórmula metafórica B es A (simple e impura) o, al menos, no hemos considerado ninguna metáfora construida con esta secuencia. Sin embargo, más adelante observaremos cómo sí encontramos ejemplos en el que el plano evocado se adelanta al real expresadas con otras secuencias metafóricas. Así, en relación con lo anteriormente dicho, la metáfora simple e impura A de B es mucho menos utilizada que B de A (también simple e impura). «Tus ojos de trigo» (Tu casa ya no está) o «Tus ojos de azúcar quemada» (Pedacito de cielo) nos aportan dos de los escasos ejemplos que hallamos y que no son complejos –resulta interesante la sensación de mirada dulce de los negros «ojos de azúcar» del segundo ejemplo (10). Aunque con reticencias, propongo que «muda voz del yeso» (El milagro) figure dentro de esta metáfora impura: el oxímoron «muda voz» nos habla del silencio como plano real, refiriéndose al «yeso», que sería el verdadero plano evocado. Y, como decíamos, B de A es de las más empleadas con muestras tan interesantes como los siguientes:

Pese a la misma estructura, son metáforas muy variadas, como el movimiento de g), la miseria reflejada en h) y la fertilidad de i). Frente a éstos, resulta llamativa una metáfora basada en lo visual por la similitud de apariencia de un «puñal» y el Obelisco. Por lo tanto, es una de las estructuras metafóricas que emplea con más creatividad y originalidad. A, B es una metáfora denominada oposicional, según ésta sea especificativa o explicativa. No es de las más empleadas y suponemos que esto se debe a que no logra el mismo efecto estético que la anterior. Por ello, en alguna ocasión suele aparecer unida a otra estructura metafórica.

En ambos ejemplos los dos planos amplían su significado; en k) el cantar es tan abarcable como el cielo y en l), a la identificación de la «casa» con el «cielo», surge la oposición con «azotea», que se intensifica pues en el significado de esta palabra coinciden «casa» y «cielo». La denominada metáfora impresionista (A, b, b’, b’’…) no aparece en su obra sino en una ocasión y la mostramos, con dudas, aquí como ejemplo. […] si ya aprendió a vivir? Y entendió que hay madres que se van, amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes. (Ese muchacho Troilo) Nuestro argumento se basa en que «vivir» es A y los tres versos siguientes son b (madres…), b’ (amigos…) y b’’ (niños…), lo que son tres facetas de la vida. Tampoco utiliza mucho la metáfora superpuesta (A da lugar a B y ésta a C), en la que el plano real crea una cadena de evocaciones, pese a que Expósito acierta en su uso y logra originales imágenes, como la siguiente: Ventanal donde un lente permanente televisa mi dolor para la ciudad. (Sexto piso) «Lente» y «televisa» apoyan, desde el plano evocado, la imagen de «ventanal», creando una metáfora muy lograda, que no tiene difícil comprensión. Pero, frente a todos los tipos anteriormente vistos, es la metáfora pura, donde rompe los lazos entre los dos planos, la que más utiliza. B en lugar de A. Aquí encontramos los mayores vuelos poéticos del tango y de la producción del autor que tratamos. Aquí está el medio que ha hecho que el tango de Homero sobresalga sobre otros y se convierta en poesía.

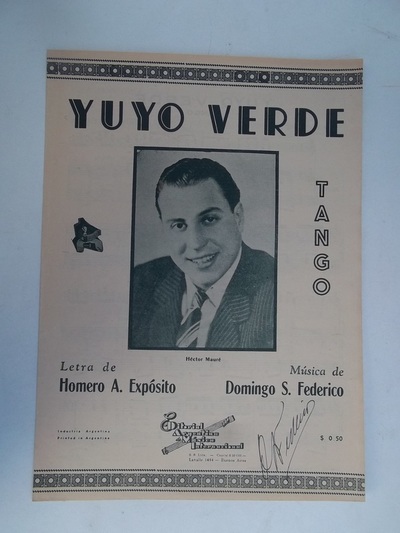

El repertorio es amplio, teniendo en cuenta los ejemplos que hemos dejado atrás y los de Flor de lino, que trataremos aparte. Por un lado, en o) y u) la oscuridad de la «noche» aparece representada por la «ojera» y la de la noche más larga, la muerte, queda representada por las «ojeras» de v); en este último caso, el uso de la metáfora es original. Por otro lado, nuestro autor emplea metáforas fácilmente comprensibles y claras como en p) que alude con «plata» a las canas que abren la puerta a la vejez, y en r) y t) que aluden con el «viaje» y la «noche» respectivamente a la muerte; mientras tanto, el resto de metáforas resulta más complejas: en q) se trasluce a la evocación de revivir que late en la rama seca de un árbol cada primavera (11), en s) el «perfume de naranjo en flor» es aquello que queda del amor, como un perfume se impregna en la piel, la ropa, el recuerdo; y en w) la muerte también está presente, no sólo con el «callejón», final de la vida (el tango también habla del «país» del que no se vuelve), porque no se puede regresar, como demuestra el «yuyo verde» que ha crecido, como crece el perdón ante la ausencia. A Yuyo verde le ocurre como Naranjo en flor y Flor de lino, en los que las metáforas están bien complementadas y elaboran un firme poema en su plenitud. Por ello, indicábamos que Flor de lino merecía atención aparte: Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino truncaba un camino de linos en flor… Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero llena de vergüenza, como los muchachos con un traje nuevo: ¡Cuántas cosas que se fueron, y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad! […] Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta: […] Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, […] Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. (12) Nada más leerlo adivinamos que la temática del texto es amorosa. El amor queda representado por el «camino de linos en flor», pero, como estamos realmente ante un desamor, la amada, que es la «flor de lino», se desenamora y se angustia («deshojaba») en sus «noches», en su soledad, como hoy le pasa al yo poético del texto «siempre por la siempre noche de mi soledad». Esta metáfora permanece en todo el texto y la «tranquera» se llena de nuevas connotaciones, reforzando la temática de este poético vals. Por lo tanto, la metáfora de Homero Expósito actúa de modo que completa lo poético de su producción y eleva una letra de tango con rasgos de la literatura. 2. OBSERVACIONES Tres aspectos se pretenden atender brevemente en este punto: valoración de su metáfora en el tango, originalidad de la misma y relación de aquélla con la de Federico García Lorca. El tango-canción cuenta con metáforas en su haber casi desde sus inicios. Celedonio Flores utilizaba en 1923 la imagen «mueble viejo» en Mano a mano, lo que no deja de ser una metáfora, al cosificar a la mujer; el mismo año en el que compuso el tango La mariposa en la que identificaba metafóricamente a la mujer con aquélla. Se pueden citar variados y múltiples ejemplos antes de los años cuarenta: «labios de fuego» (La percanta está triste, Vicente Greco), «tus locuras fueron pompas de jabón» (Pompas de jabón, Enrique Cadícamo), «las nieves del tiempo platearon mi sien» (Volver, Alfredo Lepera), «La luna cayó en el agua» (Milonga triste, Homero Manzi)… Precisamente, este autor, Homero Manzi, será uno de los creadores fundamentales que en los cuarenta acercará el tango a sus mayores rasgos literarios, en las que hallamos metáforas como las siguientes: «Tus manos, dos palomas que sienten frío» en Malena, «golondrina entre la nieve» en Fuimos o «ceniza del tiempo la cita de abril» en Romance de barrio. Entre los autores que crean literariamente las letras, hallamos a Cátulo Castillo, a José María Contursi y, retomando aquellas palabras que indicamos al principio, a Homero Expósito, culminación de esta trayectoria. Nuestro autor hace de la metáfora la base de la mayoría de sus obras, precisamente, las que mejor aguantan el paso del tiempo: Yuyo verde, Naranjo en flor, Afiches… Y coincidimos con las siguientes palabras del poeta Horacio Ferrer, para valorarla: «Su obra poética, que causó verdadera sorpresa en el momento de su aparición, queda, por su indiscutible calidad, a la vanguardia de los clásicos del tango» (13). También coincidimos con Horacio Ferrer cuando lo denomina «el más puro, el más original y el más genuino» (14) de los poetas y esto se debe al uso de la metáfora, cuya innovación (dentro del tango) es una de sus singularidades como autor (15). Sin duda, quien oye o lee sus composiciones no queda indiferente y comprende que el tango ha pasado a un estadio diferente a los anteriores, desarrollando cierto hermetismo. Su metáfora sorprende normalmente por la originalidad de la imagen evocada. Es un buen ejemplo la ya citada y llamativa: Tu forma de partir nos dio la sensación de un arco de violín clavado en un gorrión. Debido a metáforas como la referida, se ha intentado relacionar la de Homero con la de Federico García Lorca e, incluso, la surrealista (16). Por motivos de espacio no podemos detenernos en valorar detenidamente toda la producción relacionada con Lorca. No tenemos constancia de que éste y Homero se hubieran conocido personalmente, al contrario que otros autores del tango, por ejemplo, Enrique Santos Discépolo, en el que curiosamente no hallamos influjo lorquiano alguno. Tampoco sabemos si poseía en su biblioteca particular algún volumen de las Obras completas del granadino que desde 1938 publicaba Losada en Buenos Aires. En este punto también todo resulta impreciso. Leer la obra de ambos autores al mismo tiempo nos hace comprobar que no están tan cercanos. Sí es cierto que hay estructuras o evocaciones similares en los versos de Homero: los lorquianos «ojos de fría plata» (17) recuerdan en estructura y técnica metafórica a «ojos de azúcar quemada» de Pedacito de cielo, y «viste y desnuda tu pincel siempre en el aire» (18) de la Oda a Salvador Dalí tiene mucho parecido con lo dicho en Afiches, «ya moja el aire su pincel». Sin embargo, un par de encuentros no muestran una influencia notoria, especialmente en motivos y símbolos (19) lorquianos; porque el verdadero influjo, si lo hay, reside en la técnica metafórica, siguiendo el modelo del granadino en la forma. Pero, insistimos, no de manera determinante. Lorca manifiesta sentimientos o actitudes, en algunos poemas, otorgando atribuciones humanas a las cosas, pero conectándolas con algún sentido. Por ejemplo, en «Thamar y Amnón» escribe: Toda la alcoba sufría con sus ojos llenos de alas. (20) Es decir, se expresa «la inquietud de Amnón, martirizado por el deseo» (21), con su sufrimiento que se transmite a la alcoba y se hace notoria en su mirada de un lado a otro. Homero realiza algo parecido en Pedacito de cielo: la reja de bronce temblando de amor. Los temblores (de los enamorados) se transfieren a la reja, pese a su dureza (bronce). Es la misma técnica, pero no el mismo motivo. Otro aspecto muy interesante en el granadino es la combinación de aspectos sensoriales en sus versos. Por ejemplo, «vista, olfato y tacto se conjugan en estos versos de la «La casada infiel»: toqué sus pechos dormidos, y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos». (22) Homero llena sus composiciones de elementos sensoriales, pero no suele combinarlos, como ya se ha podido apreciar en los ejemplos analizados. Así, son contados los casos en los que sucede: ¡Portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa! (Absurdo) El portal (tacto), la luna (vista) y el cedrón (olfato) aparecen para indicar el paso del tiempo, que se ha llenado de las cualidades del cedrón (se perfuma) y del portal (pasa). O en este ejemplo: Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. (Naranjo en flor) Olfato y oído están presentes en este último ejemplo. Este aspecto es muy importante, pues las metáforas de Lorca: […] son eminentemente sensibles; su elemento de identidad es sensorial. Las metáforas de Lorca se ven con los ojos, se oyen con los oídos y se sienten por los sentidos. […] Todas las metáforas de este poeta parten de un elemento sensorial. Estas metáforas son impresionistas, porque tratan de trasmitir lo que ve, lo que oye y lo que siente el poeta directamente. (23) Por lo tanto, en este punto es parcialmente afín, como en los anteriores y en otros que obviamos por falta de tiempo. Un análisis mayor nos sacaría de dudas y nos llevaría a afirmar o negar definitivamente esta supuesta influencia. 3. CONCLUSIONES Homero Expósito destaca entre los autores de letras de tango por su afán de superar las tradicionales y volverlas literarias, de tal modo que se le puede considerar en varios casos más poeta que letrista. Por ello, es el poeta que culmina esta tarea iniciada anteriormente por otros autores y que tan bien refiere su cita que iguala al tango con el soneto (que abría nuestro artículo). Muestra de esto son Naranjo en flor o Flor de lino. Como no tuvo continuadores (24), podemos afirmar que fue, por lo tanto, original y único. Aportó una nueva forma de expresión y dimensión poética, en la que el instrumento fundamental de su obra fue la metáfora. Dentro del tango la innova y la lleva a cotas expresivas y poéticas nunca vistas. Domina su uso, como demuestran los ejemplos que hemos clasificado, según la tipología de Hernández, y, en especial, el de la metáfora pura, la más empleada y la más lograda. Precisamente, la metáfora pura consigue sorprender al lector u oyente, por la innovación en su uso y su originalidad de la imagen evocada. Esto mismo, la originalidad, es la característica fundamental de las creaciones de Homero. No podemos afirmar un influjo lorquiano, pero tampoco negarlo del todo. Más que en los motivos, hallamos aspectos análogos en la técnica y consideramos que ahí es donde Homero coincide con García Lorca, con el fin de innovar y crear poesía para el tango, por supuesto, desde su singularidad. NOTAS: (1) ANÓNIMO (2007): «Homero Expósito», Aquí DEVOTO, septiembre, <http://www.acercandolosbarrios.com.ar> (2) L. A. SIERRA (1992): «Homero Expósito», Tango y lunfardo, 74. Se ha tomado la reproducción de <www.todotango.com.ar> (3) No dudamos de que tales declaraciones están realizadas de forma general, pero creemos que se tratan de apreciaciones muy reducidas, pues en su obra también hay ecos modernistas e, incluso, clásicos, igual de valederos para su poética. (4) L. A. SIERRA (1992). (5) Ibíd. (6) Ibíd. (7) L. A. SIERRA (1992) indica que «eludía encuentros callejeros, y motivos de evocación de toda una vida brillantemente consagrada a la música popular de la ciudad», que reproduce también el artículo de la revista Aquí DEVOTO. Por último, ESPINOSA BELÉN (s/f) señala que en 1957 dejó el tango «dedicándose a la gastronomía», por una «parálisis creativa», lo que contradice a la información hallada en la web El portal del tango en la que Homero se dedicó a la docencia de cursos de «cancionística» con su hermano Virgilio. Por lo tanto, nada está claro en este punto, pero desde aquí puede sugerirse un mal momento creativo, que le llevó al silencio. (8) M. TABARÉS (1989): Los poetas lunfardos. Buenos Aires, Torres Agüero Editor, p. 141. (9) C. MARCHESE (2005): «El otro Homero». Tango reporter, 11. <www.tangoreporter.com> (10) Ya lo refiere de pasada Julio NUDLER (2004) en «La biblia y el calefón», en el sitio <http://www.pagina12.com.ar> (11) Puede completarse el significado con lo referido acerca del uso del símil. (12) Versificamos de acuerdo a las secuencias rítmicas en hexasílabos, salvo aquellos versos que la rompen. (13) M. TABARÉS (1989): Los poetas lunfardos, p. 142. (14) Ibíd., p. 141. (15)Además de la metáfora, SIERRA (1992), ESPINOSA BELÉN (s/f) y el artículo anónimo de AquíDEVOTO coinciden en señalar la «síntesis expresiva» como otra de sus características. También aluden (salvo ESPINOSA) a la utilización del verso libre, lo que podemos observar en Ese muchacho Troilo y parcialmente en Cafetín. Respecto a esto último, sin duda es un rasgo innovador, pero no tanto como para resaltar la destreza de su uso, como se afirma en AquiDEVOTO. (16) Nos sorprende la ligereza con la que se asocian sus versos con técnicas surrealistas. Todas las aportaciones encontradas carecen de rigor científico (webs, comentarios sin fundamento, etc.), por lo que no profundizaremos en este aspecto sino como un simple comentario. (17) F. GARCÍA LORCA (1989): Obras completas (II). Torrejón de Ardoz, Akal, p. 149. (18) Ibíd., p. 192. (19) Desde aquí creo que Homero Expósito podría haber profundizado este aspecto en su obra. A modo de ejemplo, Yuyo verde resulta un tango lleno de símbolos y motivos relacionados con la muerte desde el mismo título. (20) Ibíd., p. 183. (21) F. GARCÍA LORCA (1989): Obras completas (I). Torrejón de Ardoz, Akal, p. 60. (22) Ibíd., 68. (23) I. RODRÍGUEZ (1977): La metáfora en la estructura poética de Jorge Guillén y Federico García Lorca. Madrid, Hispanova, p. 154. (24) L. A. SIERRA (1992). BIBLIOGRAFÍA

ANÓNIMO (2007): «Homero Expósito», Aquí DEVOTO, septiembre, <http://www.acercandolosbarrios.com.ar> ESPINOSA BELÉN, R. (s/f): «Un poeta fundamental». <http://www.elportaldeltango.com> GARCÍA LORCA, F. (1989): Obras completas. 2 tomos, edición de Miguel García-Posada, Torrejón de Ardoz, Akal. MARCHESE, C. (2005): «El otro Homero». Tango reporter, 11. NUDLER, J. (2004): «La biblia y el calefón». <http://www.pagina12.com.ar> RODRÍGUEZ, I. (1977): La metáfora en la estructura poética de Jorge Guillén y Federico García Lorca. Madrid, Hispanova. SIERRA, L. A. (1992): «Homero Expósito», Tango y lunfardo, 74. TABARÉS, M. (1989): Los poetas lunfardos. Buenos Aires, Torres Agüero Editor. FICHA DE LOS TANGOS ANALIZADOS Afiches (1956) Letra de Homero Expósito y música de Atilio Stampone. Roberto Goyeneche hizo una estupenda versión en 1972 con la orquesta de Stampone. Flor de lino (1947) Letra de Homero Expósito y música de Héctor Stamponi. La grabación de la orquesta de Troilo con Floreal Ruiz es, sin duda, la mejor. Maquillaje (1951) Letra de Homero Expósito y música de Virgilio Expósito. Es conocida la grabación que en 1993 realizó Adriana Varela acompañada por el mismísimo maestro Virgilio Expósito. Sin embargo, la interpretación de Roberto Goyeneche con la orquesta de Atilio Stampone en los setenta es muy superior a cualquier otra. Naranjo en flor (1944) Letra de Homero Expósito y música de Virgilio Expósito. Troilo grabó en 1944 una de las mejores versiones de este tango con la voz de Floreal Ruiz. Pedacito de cielo (1942) Letra de Homero Expósito y música de Enrique Francini y Héctor Stamponi. Miguel Caló y su orquesta tienen una buena grabación. También destacamos la de Roberto Goyeneche en 1972 con la orquesta de Stampone. Yuyo verde (1944) Letra de Homero Expósito y música de Domingo Federico. La orquesta de Domingo Federico graba en 1944 este tango con la voz de Carlos Vidal.

11 Comentarios

por PEDRO GARCÍA CUETO Murió en 2013 una de las figuras más sobresalientes del panorama humanístico español y el merecido homenaje a una trayectoria donde ha prevalecido la clarividencia y la honestidad y el compromiso ético con los más desfavorecidos se hace necesario. Desde su nacimiento en Barcelona el 1 de febrero de 1917 hasta su muerte el 8 de abril del 2013, podemos descubrir un camino donde el esfuerzo y el afán por comprometerse éticamente con los demás es clave. Al año de nacer, su familia se trasladó a Tánger (Marruecos), donde vivió hasta los trece años. En 1936 fue movilizado por el ejército republicano en la guerra civil española, combatiendo en el batallón anarquista. Sus peripecias en la guerra son claves para entender cómo se fraguará después un hombre pacífico, que defenderá los valores del diálogo y la honestidad con el mundo. Después de esos años de contienda pasados en Cataluña, Guadalajara y Huete (Cuenca), es reclutado por el bando sublevado. Este cambio de bando no va a mermar su forma de ver el mundo, atendiendo ese reclutamiento a los avatares del destino. Obtuvo plaza de funcionario de aduanas en Santander, trasladándose luego a Madrid, donde en 1944 contrae matrimonio con Isabel Pellicer y realizó sus estudios universitarios de Ciencias Económicas, que finalizó en 1947 con Premio Extraordinario. Su trabajo en el Banco Exterior de España se combina con sus clases en la universidad. Llega en 1955 a ser catedrático de Estructura Económica por la Universidad Complutense de Madrid, puesto que ocupará hasta 1969. De este período destaca su necesidad de escribir teatro: Un sitio para vivir. También estudios económicos, como Realidad económica y análisis estructural y El futuro europeo de España. En el año 1965 y 1966 decide ir como profesor visitante a las universidades de Salford y Liverpool, tras la destitución de los catedráticos Aranguren y Tierno Galván. A su vuelta a España pide la excedencia en la Universidad Complutense y publica El caballo desnudo, una sátira sobre la situación del país. En 1976 vuelve al Banco Exterior de España como economista asesor. En 1977 fue nombrado senador por designación real en las primeras Cortes democráticas, puesto que ocuparía hasta 1979. Al jubilarse se dedica plenamente a escribir, dando lugar a una obra fecunda y de notable interés, donde prevalece un humanismo necesario para entender el mundo. Escribe Octubre, octubre, La sonrisa etrusca y La vieja sirena, entre otras. Su mujer, Pilar Pellicer, muere en 1986. En 1990 fue nombrado miembro de la Real Academia Española, con un discurso de ingreso basado en la tolerancia y el amor. Se casó con Olga Lucas de Torre, escritora, poetisa y traductora, en el año 2003, pasando largas temporadas en Tenerife, donde escribe su novela La senda del drago. Se convirtió en un referente fundamental para generaciones más jóvenes Sus reflexiones y su deseo de una regeneración política para acercarse al pueblo y a sus verdaderos valores han triunfado para muchos. Sampedro se consideraba un indignado más, porque argumentaba que el poder económico, con sus terribles fauces, ha anulado a muchas personas, se ha impuesto como el gran lobo que ha de devorar a sus hijos; un poder desde el que políticos corruptos e ineficaces pueden aniquilar literalmente derechos sociales sin que se les mueva una sola ceja. Sampedro, estoy seguro, sufría en los últimos años de su vida por este deterioro imparable de las instituciones de su querido país, sembradas de juicios donde la impunidad para los poderosos prevalece y una monarquía en grave crisis de credibilidad. Pero Sampedro también fue un hombre de palabra verdadera, que dejó en una narrativa tres ejemplos interesantes: el amor en Congreso en Estocolmo (1952), el amor a la naturaleza en El río que nos lleva (1961) y el amor a los demás en una de sus obras más bellas: La sonrisa etrusca (1985). Tres ejemplos de gran literatura en los que Sampedro nos dice que somos algo más que números, somos seres que habitan en las incertidumbres, pero llenos de alma y de luz, un potencial que en sus novelas no deja de brillar. En Congreso en Estocolmo asistimos al encuentro de seres que aman la cultura, donde sobrevuela el tema de la amistad y del amor en un marco aparentemente austero, el del paisaje nórdico de Estocolmo. La amistad aparece trenzada como un valor que se va hilvanando, demostrando que, para el novelista, esta es una virtud necesaria para ser feliz. Los hombres y mujeres que se contagian de la amistad tienen un alto sentido ético, conocen el esfuerzo y saben compartirlo, en una suerte de generosidad que es la que practicó Sampedro a lo largo de su vida: Y volver a hablar de la amistad, a tratar de definirla, a permitirla él y a aceptarla ella. En el fondo, a saborear la palabra y todos sus indefinibles armónicos y cautivadoras resonancias. El narrador sabe que la palabra es tesoro, precioso don en el que conviven hombres y mujeres que saben que el lenguaje precisa el entendimiento ético que hay en el ser humano. Sólo así el lenguaje es limpio y verdadero. Pero también la ciudad de Estocolmo, como si el narrador se hallase encandilado por sus aguas, aparece definido en este precioso párrafo del libro: La ciudad era todavía más exquisita bajo la lluvia mansa. Todo el colorido diverso de las fachadas adquiría delicados tonos de pastel y los tejados de verde cuadernillo relucían concentrando suavemente la luz. Paisaje que va dejando sus poros en sus habitantes, llenando de fulgor a los seres, como si se impregnasen de la luz de la ciudad nórdica, fría y cercana a la vez, como el amor y la amistad. Karin, Klara, son seres hechos con el molde de la vida, con sus luces y sombras, en ese ámbito elegante de Estocolmo. El río que nos lleva es una novela desbordante donde la figura de los gancheros que se encaraman al río Tajo, poniendo en riesgo su vida para coger los troncos que van arrojando los árboles, nos seduce. Novela hermosa, sus descripciones se convierten en mosaicos de luz, en cuadros que el cine llevará más tarde a la pantalla, lo que demuestra el sentido narrativo de Sampedro para crear una novela de gran hondura: Sintió muy inmediato la atracción de un remolino, pero lo salvó sin soltar al chico, aunque hundiéndose. Un golpe de piernas contra el forro fangoso le impulsó hacia arriba con su presa; pero casi falto de aire y turbia la vista, salió por donde pudo. El Tajo como el río que lleva la vida de los hombres, expuestos al peligro de su trabajo, heridos, seres a la deriva, como la novela se encarga de contar. Don Pedro, El Seco, Paula, son espejos de la vida dura de los gancheros. También los diálogos sirven para entender el esfuerzo del narrador para que los personajes nos lleguen, se aproximen a nosotros, se conviertan en seres reales: Y contrata a la gente, se bebe la salida pa animarse y, ¡hala!, a trajinar… Yo, que andaba aburrío, pues me enganché... La naturaleza, lugar de remanso, pero devastadora también, donde los gancheros sirven su vida como ofrenda, para contarnos esta historia que va calando, con el paisaje como fondo, porque la novela destila belleza en cada página: Detrás de la casa estaba la pequeña represa. Por las grietas del azul se escapaba el agua, pero aún retenía un estanque increíblemente quieto, lleno de ovas y musgo, en la fría muerte invernal agravando su desolación. Novela culminante. Sus personajes se meten dentro de nosotros, su compromiso ético con la vida es espejo del novelista, convertido en hombre entregado al don de la narración, donde todos podemos mirar mundos parecidos y lejanos al nuestro. Por último, un reflejo de la bondad de Sampedro ante sus personajes fue La sonrisa etrusca. Se cuenta la vida de un hombre en la culminación de sus días, un hombre que encuentra en su nieto un confidente para reflexionar desde dos prismas, el que da la experiencia y el que da la inocencia, dos reversos de un tiempo relativamente corto, pero que va dejando en nosotros un poso imborrable que perdurará en el tiempo:

La tortura del viejo culmina en el dolor de ese silencio que, aun cuando previsto, le desgarra. Se descubre empapado de sudor, imagina a la víctima vencida, al niño más solo que nunca, sin fe ya ni en ese viejo con el que había sellado un pacto; en cuyos brazos se refugió momentos antes y que ya le había traicionado... Resumen magnífico de dos mundos, dos seres que abren y cierran la vida. Sampedro medita sobre la visión ética de un mundo cuya desolación no le impide seguir soñando, ese sueño que le interrumpió la muerte, ya en sus noventa y seis años, indignado con los que, como diría Lorca, muerden a los hombres que no sueñan. Sampedro no morirá, los sabemos. Porque más allá de su literatura, brillante desde luego, queda un hombre de mirada honda y limpia, tan necesaria. por SALVADOR GALÁN MOREU CRÓNICA I / TEMA DEL RELOJ PARADO Que se te pare el reloj no es la mejor manera de empezar el día, ni cualquier suerte de texto pero así es como ocurre. Mi Viceroy no anda y siento que hoy todo puede fallar. No me engaño: es el teléfono móvil quien garantiza mi despertar a tiempo y la consiguiente puntualidad al pase de prensa de Un día perfecto, pero así y todo, soy un noble caballero analógico (o anacrónico más bien) y salgo de casa con una desazón sutil que las nuevas generaciones tal vez no comprendan. No soy materialista, pijo o aparentoso, solo un tío que lleva reloj. Es el único que tengo, regalo de mi mujer, y en mi muñeca es donde ha de estar. Para no sentirla desnuda me dejo el aparato puesto con sus manecillas a la deriva. Y así, rezando porque un simple cambio de pila arregle todo, me encamino hacia el preestreno de la nueva película de Fernando León de Aranoa con la tranquilidad de quien acude a una cita con tiempo de sobra, aunque haga falta hurgar molestamente en el bolsillo para consultarlo. Son las nueve y media de la mañana y Fuencarral está libre de captadores de socios para ONGS y campañas solidarias. Mi paso hacia el Palafox es raudo y directo dado que no hace falta sortearlos. Me imagino la escena sin querer: -Perdona, ¿tienes un minuto? Es para los refugiados de Siria. -No, lo siento, he de ir al pase de prensa de la nueva peli de Aranoa, es temprano y llevo prisilla. Luego a la vuelta, si eso… -Ah, qué guay… Va de cooperantes en zona de conflicto ¿no? -Sí, sí… luego… luego ya te cuento... a la vuelta… si eso... De pronto me topo con una joyería con la luz encendida, me asomo y detecto a un hombre de dimensiones delicadas colocando con precisión suiza unos anillos en estuches. Toco el timbre y me mira. Entonces se produce una comunión de almas: el joyero me señala su muñeca donde otro Viceroy ejerce el significado de que no está abierto aún, y yo señalo el mío inerte con gesto de apuro. Mi reloj no va y es lunes, ¿quién puede empezar así la semana? Comprende mi desesperación y me abre, somos del mismo e irreductible bando. Le muestro la esferita de cerca pero no hace falta comentar nada: ya sabe qué le ocurre. Me despojo de él y me conmina a pasar en un par de horas. En eso quedamos. Le doy el número de ese móvil en el que habré de confiar mis coordenadas temporales y él, a cambio, me entrega un resguardo añejo y cuidado. Nuestro intercambio es áspero y concreto, sin las florituras explicativas o los excesos familiares del diálogo con el captador imaginario que he redactado unas líneas más arriba. Tras llegar al Palafox y sellar mi pase, una vez me siento en la butaca que juzgo más conveniente, pienso que he gastado cinco minutos de un tiempo que tenía en mi reloj averiado, pero no hubiera concedido ni medio al captador ficticio. Inevitablemente una coda mental completa al pensamiento: ¿se me habría ocurrido esta reflexión si la película no fuera sobre cooperantes? ¿Si no la firmara Aranoa? Desde la productora no se ha desvelado mucho del pase de prensa en el que me encuentro; no sabemos si lo presentará alguien, si asistirá gente del equipo, o si habrá posibilidad de hacer preguntas. La época estival da estos frutos inconvenientes en los departamentos de comunicación y demás terrenos abogados a la fugacidad de lo nuevo. Por otro lado el anuncio del rodaje hace escasos meses en la Casa de América ya fue escueto, no se permitieron las preguntas, y el proceso ha seguido una ejemplar discreción allá por donde ha pasado: localidades de Granada principalmente, pero también de Cuenca y Málaga. Dado el deslumbrante elenco de actores resulta llamativo que al revisar la prensa de estas provincias sea imposible encontrar alguna entrevista o declaración más allá de testimonios locales sobre lo que supone vivir un rodaje de esas características o de incidencias derivadas del mismo. La más triste que hallo sucede en Monachil, Granada, donde un padre y su hija, ambos sin empleo, la emprenden contra los responsables de casting al no ser posible su selección por no haberse inscrito previamente. La demanda de extras se ve ampliamente excedida debido a la precariedad económica de la población. Se les sanciona con noventa euros por alteración del orden público. Hablo con J. E. Cabrero[1], crítico de cine del diario granadino, que me explica la imposibilidad de acercarse al set o entrevistar a los actores durante su estancia en la ciudad de la Alhambra. Benicio Del Toro se hospedaba en un hotel del centro, me dice, justo al lado de mi casa y una vez intenté abordarle pero el resultado fue nulo. Además de Del Toro, está Tim Robbins, Olga Kurilenko o Sergi López… León de Aranoa se ha rodeado esta vez de un reparto internacional de campanillas y un presupuesto más elevado del que acostumbra, pero ha seguido produciendo con su sello Reposado Producciones y el imprescindible auspicio de Media Pro y TVE. La peli es española y el equipo técnico es netamente nacional y me pregunto: ¿habrá cambiado algo en este film respecto a los anteriores del director? [1] http://saltodeeje.ideal.es/ MY OWN PRIVATE LEON DE ARANOA Las incógnitas que he lanzado al aire hasta ahora remiten a la etiqueta de cine humanista o social que acompaña a nuestro director. Si no las he contestado es porque el tema es más complejo de lo que parece. Me parece indiscutible que Aranoa dirige su mirada cinematográfica hacia la realidad que trata en lugar de limitarse a su impresión individual, como esos nuevos filmes políticos híbridos tan en boga (El futuro, Costa da norte…) que Víctor Lenore cifra como herméticos en el doble sentido de que “evitan explicitar su discurso y producen mundos cerrados sobre sí mismos[1].” Aranoa circula en dirección contraria, sí, pero no renuncia a una fuerte intimidad autoral, ni si quiera en sus documentales. Es del todo injusto, bajo mi punto de vista, resumir sus películas a sinopsis de barra de bar como estos: Barrio, la de los adolescentes, Los Lunes al sol, la de los parados, o, aunque no la hayamos visto aún, Un día perfecto, la de los cooperantes. Es la parodia inversa que nos propone el bloguero Juanjo Ramírez al resumir Los cazafantasmas como “la historia de cómo la falta de subvenciones en el sistema educativo obliga a unos investigadores de la universidad a venderse al sector privado, con los riesgos económicos y los dilemas éticos que ello implica”[2]. No es serio. Lo que viene a continuación es puramente subjetivo, apenas un esbozo de mi condición de espectador atento y en ocasiones entusiasta del director. Me gusta su cine, lo admito, y por tanto estoy deseoso de ver su nueva propuesta, no obstante, gran parte de ese deseo proviene de una esperanza: la de presenciar, y glosar, un gran trabajo suyo otra vez. Y es que Aranoa como ya he dicho me gusta, pero me gustaba más antes. Su filmografía en cuanto a largometrajes de ficción exclusivamente, la divido en dos tramos que distingo en términos de filia personal, para nada estéticos o argumentales, pese a que cronológicamente coincidan. El primero me parece de progresión ascendente, y el segundo, no literalmente descendente pues considero a Amador (2010) superior que Princesas (2005), premios Goya aparte, pero sí menos valioso artísticamente hablando. -El primero abarca sus tres primeros filmes, Familia (1996), Barrio (1998) y Los lunes al sol (2002), obra que considero culmen, no solo de Aranoa sino del cine español de la primera década del siglo que nos ocupa junto a Las horas del día, de Rosales; además de presente en mi top ten del cine español de todos los tiempos, cintas como El extraño viaje, Campanadas a medianoche, El verdugo, Viridiana, El espíritu de la colmena o Arrebato, por ejemplo. Casi nada. Arte con mayúsculas. -El segundo, integrado por Princesas (2005) y Amador (2010) respectivamente, me resulta mucho menos interesante. La diferencia en cuanto a la cantidad de texto que dedico a uno y a otro párrafo resulta clarificadora ¿no? Es solo una opinión que intentaré desmenuzar en los siguientes como buenamente pueda. Como siempre les digo a mis amigos: volvamos a los noventa. [1] Víctor Lenore, , Indies, hipsters y gafapastas (Capitán Swing, Madrid 2014), p. 106. [2] http://demasiadovioleta.blogspot.com.es/2013/10/a-mi-me-gusta-el-cine-social.html De primeras Aranoa se nos presentó como un director que daba continuidad a aquella hornada vasca de Bajo Ulloa, De la Iglesia, Urbizu o el primer Medem. Directores sin complejos que habían empezado a demostrar que otras películas eran posibles en este país superando los estigmas del arte y ensayo o el kitsch de la serie B. Se dejaba atrás la estética de penumbra grave, la eterna postguerra escénica; esa mujer madura con el rostro agrietado del sufrimiento que esperaba junto a la ventana algo que no iba a pasar. No sé, Ana Belén, Charo López, o mejor, Silvia Munt… De pronto nos adentrábamos en géneros que nos parecían vetados como la ciencia ficción, el terror o el thriller, asumiendo los dejes anglosajones a partir de una base totalmente ibérica o estatal, como se quiera, pero nuestra. En 1996 debuta brillantemente con un extraño artefacto, una calmada y atípica sitcom titulada engañosamente Familia. De un costumbrismo retorcido y paródico, nada era lo que parecía en este ingenio meta-narrativo, ni el argumento, los personajes o el tono, que discurría por cauces literarios y teatrales, primando más un original y cáustico humor que el afán explicativo en que caían otros grandes como Almodóvar. La consabida verosimilitud saltaba por los aires hecha añicos cada vez que se producía una réplica o un cambio de escena. La película hizo ruido, Goya a la mejor dirección novel mediante, y el veinteañero director se metió a todos en su bolsillo, especialmente a nosotros, los jóvenes o adolescentes cinéfilos de raíz indie, que valoramos ese controlado desconcierto y que no se nos diera todo masticado. Nosotros, que no nos acababa de convencer el limpito genio de Amenábar, teníamos por fin en casa los códigos que solíamos demandar afuera. Dos años después para su segunda película, Barrio. Aranoa atacó esta vez de frente, sin trucos, ni dobles lecturas, zambulléndose hasta el tuétano en ese costumbrismo que antes había diseccionado. Partiendo de una trama sencilla; tres adolescentes en un barrio deprimido pasando como pueden sus largas vacaciones estivales, Aranoa cruda pero inocentemente, nos llevaba sin fuerces melodramáticos por una senda realista sabiendo muy bien a qué destino llegar: la tragedia abierta. Hondura, verdad y el mismo humor literario, más sutil si acaso, auparon a la cinta a ser una de las grandes de su temporada y a su director con apenas treinta años, al estatus de gran esperanza del nuevo cine español. Ungido por crítica, taquilla y academia (obtuvo el Goya a la mejor dirección y al mejor guión original), para nosotros se confirmaba un hecho: Aranoa era el mejor. Sin las cada vez más azarosas pajas mentales de Medem, el cutrerío paródico y escatológico de de la Iglesia o la irregular deriva de Bajo Ulloa que también nos molaban, claro, pero a otro nivel. Aranoa sabía dar vida a personajes sui generis, que hubieran resultado poco creíbles en manos de cualquier otro, y los echaba a andar en historias jodidamente realistas. ¿Cómo lo logró? Para mí se trata de una cuestión de equilibrio. Nos basta ver con detenimiento estos primeros trabajos para percatarnos de los dos polos entre los que oscila el discurso cinematográfico de Aranoa. Por un lado esa impronta literaria que detiene su mirada en el detalle usual hasta devenirlo raro, especial, terrible a veces. Aranoa procede del guión y este origen marca su forma de contar historias: diálogos inesperados y chocantes bañados de un extraño humor, personajes con vidas encerradas y luz única, además de una concatenación de hechos y situaciones medidas al milímetro. Callejones argumentales sin salida, cuidadosamente construidos. En el otro polo se encuentra la querencia por los desfavorecidos, los marginales, excluidos y golpeados por la realidad injusta. Antihéroes que reaccionan con nobleza humanista y escepticismo entrañable buscando el alivio distante de la ironía. Conciencia ideológica de izquierdas en cada línea de guion, en cada plano y secuencia, que explica, se posiciona y quiere ser útil socialmente. Pequeñas historias que se intentan engrandecerse en su propio contarse. En el equilibrio entre estos dos polos, en la sutilidad para manejarlos e hilvanarlos al servicio del producto se hallaba la clave de su alcance estético. De ahí dependió que sus pelis me llevaran bien alto, o bien se me cayeran encima pocos años después. Todo radica en situar en lugar correcto lo que podemos llamar la región intermedia de Aranoa. Ese lugar en el que un niño puede soltar una frase lapidaria y alambicada de alcance metafísico a pesar del tono realista de la historia en la que se inscribe y a que al espectador le entre, sin que suene la alarma de ese detector de inverosimilitudes que nos hemos forjado película a película, serie a serie, libro a libro... Como en una novela de ese realismo mágico que el Aranoa escritor parece preferir; su libro de microrrelatos Aquí yacen dragones (2013)[1] prueba esta querencia... Espero que detenernos en los dos siguientes filmes clarifique esta teoría cuasi arquitectónica. [1] Fernando León de Aranoa, Aquí yacen dragones (Seix-Barral, Barcelona 2013) Como ya he escrito antes, Los lunes al sol supone para mí una pieza mayor, arte imperecedero con el extra sentimental de haberme contado yo entre los testigos en tiempo real de su grandeza. Esto quiere decir, ni más ni menos, que la fui a ver al cine y la aprecié allí, en primicia y a oscuras (como suceden casi todas las cosas que no olvidamos jamás), igual que me había pasado con El día de la Bestia, o Abre los ojos, pero en mayúsculas, claro. No sé si está relacionado con mi aferramiento a algo tan anticuado como usar reloj de pulsera, pero para mí significa mucho ver una gran película en el cine. Los lunes al sol es el ejemplo perfecto de que el dibujo libre de personajes acuciados por la realidad más puta puede ser una experiencia estética apasionante. Un grupo de parados de una región costera del norte de España sobreviviendo. No hay más. Un bar sucio, un astillero cerrado, pisos grisáceos cuando no directamente infectos, una pensión de mala muerte o un ferri desvencijado como oscuros escenarios. Una fotografía a veces luminosa y a veces sombría, como la vida. La región intermedia queda en esta película en el centro, que es donde debe estar: haciendo diana. Por eso la relación al límite entre la niña Natalia y el simpático e insobornable embaucador Santa nos conmueve, o comprendemos y apoyamos a Ana en su decisión de no abandonar a Jose a pesar de la mala vida que éste le procura. La denuncia social y valores humanos como la solidaridad, la amistad o la justicia casan de manera armónica con el ser y estar de los personajes, sus discursos y sus reacciones. El arte fluye en secuencias como esa en la que Santa acompaña al alcohólico Amador a su piso y descubre la putrefacción que le rodea. Ese plano que recorre el repugnante dormitorio y se detiene en el bellísimo paisaje iluminado del puerto que ofrece la ventana abierta. Ese puerto donde no trabajarán más debido a los intereses especulativos y a la despiadada ley de oferta y demanda. La noche mísera de los desarraigados. Poesía que iba a ser muy difícil de repetir. La siguiente película, Princesas, se me antoja una película excesiva a pesar de lo común del argumento. La concepción coral queda esta vez a un lado y el reflejo de la dura realidad de las prostitutas, se circuncida principalmente al tratamiento de la amistad entre dos de ellas, Caye y Zulema, española y dominicana. Portentosas interpretaciones aparte, el filme no deja ni un resquicio a la ambigüedad, todo está perfectamente medido y orquestado, las situaciones terribles a las que se enfrentan las heroínas se resuelven con frases dulzonas y demasiado ingeniosas, casi de slogan de autoayuda. Hay poco espacio para los matices y la poético, primando lo bullanguero y lo colorido. La región intermedia no se sostiene en ningún momento, es un tenderete deslavazado que no sabe dónde, ni cómo erigirse. Las prostitutas y su mundo caen en el tópico más rígido y lo real queda lejos. Yo trabajaba con prostitutas en la época en que se estrenó y recuerdo mi decepción al ver el fallido romance entre Zulema y un voluntario, nada más lejos de la experiencia que a diario me encontraba. Creo que la película, que fue inmensamente popular al menos en los pisos de mis amigas de la facultad (estudiaba psicología) donde obtuvo el estatus de biblia catódica. No es que no me gustara, la película tiene sus escenas y está bien contada, pero sí salí decepcionado, como ya he dicho era mi trabajo en aquel entonces y me pareció un acercamiento de manual, no vivo, no sincero. Aranoa caía en lo que Godard llamaba películas de pizarra: cine que resulta demasiado pedagógico a causa de su excesiva intencionalidad. Tal vez valoraba demasiado su obra anterior, no sé, y aunque reconozco que un par de visionados más en los años siguientes me han permitido apreciar más la peli (esa mirada redonda de Candela Peña), sigo pensando que no funciona, que Aranoa estaba lejos de sus personajes. Parecía que se había impuesto la mirada limitada del escritor de realismo mágico a la del autor con voz propia y exclusiva. Su quinta película Amador, es mucho más lenta y silenciosa que las anteriores. Retrata con temple delicado la historia de Rita, inmigrante latinoamericana que toma el trabajo de cuidar a un anciano enfermo. Cuando éste muere en los primeros días, su sorprendente reacción para no perder el trabajo le llevará a vivir singulares situaciones dentro del marco realista que engloba la película. La región intermedia está demasiado desplazada hacia un polo. Si bien recupera el pulso en la gestión de lo intencional de su mensaje, los escasos diálogos me parecen que remiten de una forma fría y excesivamente marcada a la literatura. De nuevo, los personajes y las relaciones que establecen entre ellos resultan fríos y alejados de emociones verdaderas. Me parece puro texto y como lector, digamos literario aunque no signifique gran cosa, que soy me gusta pero no puedo dejar de señalar que el producto cinematográfico es fallido. Su abandono de la verosimilitud es una vez más deliberado, pero el exceso de control deviene la historia impostada y artificiosa, reducida a un cuentecito de moraleja extrañamente optimista. La progresión respecto a Princesas, resultaba ascendente, pero en la globalidad de su carrera artística, Aranoa me decepcionaba de nuevo. Al año siguiente veríamos Diamond Flash de Carlos Vermut y Aranoa dejaría de ser el mejor. CRÓNICA II / PERSONAJES Ya acomodado en la butaca miro hacia atrás con una cierta periodicidad, para no parecer perdido o ansioso entre el escaso número de espectadores que, no sé porqué, imagino mejor informados que yo del devenir del acto. Hay un par de grupitos que se conocen y comentan animadamente otras películas aún por estrenar, pero la mayoría permanecen solitarios. Yo abro mi morral y busco algún delgado poemario a sabiendas del riesgo de postureo que ello implica. No me importa: la experiencia me dice que un poema leído al azar antes de ver una película en el cine abre ciertas puertas intuitivas, a veces conducentes a alguna habitación tapiada, pero siempre estimulantes e inspiradoras, más cuando se tiene que escribir sobre ello. Raramente solo hallo el Tractatus, que no es que lo lleve a todas partes conmigo, no piensen mal, es que estoy escribiendo un texto sobre Wittgenstein. El riesgo de postureo aumentaría notablemente caso de sacarlo, pero sigue sin importarme. No obstante, por alguna razón, considero totalmente inapropiado leer alguna de las proposiciones del austríaco antes de ver esta película. Miro a mi alrededor y detecto en las filas de delante un cogote vagamente conocido, afino las dioptrías y vislumbro la cabeza de Matías Candeira, estupendo escritor de relatos y compañero de antología, generación y de alguna juerga que otra, hace ya muchos años, cuando él se hinchaba de ganar premios y yo tiritaba de inédito. Como me queda lejos y mi ejem, móvil marca la hora de inicio del filme, pospongo mi saludo al final del mismo y pienso qué le diré. Por algún motivo que no logro explicar, cada vez que me topo con un escritor, aunque sea conocido como es el caso, intento planificar el tema de conversación. Puede que todo se derive de que yo no me crea aún legitimado para llamarme así, o que simplemente yo sea inseguro, tímido o gilipollas, la verdad es que no lo sé. Recuerdo entonces que Matías tiene a punto de publicación su primera novela en Candaya, merced a la beca Hans Nefkens que obtuvo en 2013. Por supuesto, me digo, le hablaré de esto. No tiene pinta de que nadie del equipo o de la productora venga, de pronto una figura inconfundible irrumpe en la sala: cabello erizado a lo Pumuky, barba rojiza de corte Lincoln o duende irlandés, y planta menuda a la par que atlética. Sí, es él. Se aproxima mediante andares decididos y eléctricos Pablo Motos. Le acompaña una mujer rubia muy elegante con quien mantiene una charla animada a algunos decibelios más, no muchos, que los escasos grupúsculos que socializan. Todos estamos sentados menos ellos. Deduzco que es probable que Motos presente la peli o diga unas palabras al menos antes de la proyección y miro hacia delante. Me concentro en la todavía oscura pantalla. Al poco distingo la voz del presentador muy cerca. Su acompañante y él se han parado en la fila inmediatamente anterior a la mía. Hablan con una periodista que se han encontrado sobre su programa. La dicción de Pablo Motos es también única: delimitada por diminutos chasquidos y risas que incumplen promesas de carcajeo, se propaga en burbujitas de verbo claro y agudo que no se diferencia casi nada del que practica en la tele. O habla así naturalmente o está en modo ON para presentar el pase, me digo. La voz de Pablo Motos resonando en mi cogote, pienso y cierro los ojos, jamás la olvidaré. Decido escudriñarle, ya sin ninguna clase de disimulo, y me giro. Nuestras miradas se cruzan un momento, hola, y la mía desciende hasta que la butaca lo permite. Encuentro un matiz extrañamente ortopédico en su postura corporal. Muy erguido, como tratamos de estar la mayoría de los bajitos, sus brazos se hallan reposados en una doblez exacta, un doloroso ángulo recto que le da aspecto de figura articulada, de ardilla despojada de su nuez. Me sorprende en alguien tan trabajado un descuido tan forzoso. De pronto un fragmento del diálogo (escuchado sin querer, claro) me saca de dudas: -Y tú, Pablo, ¿cómo estás de lo tuyo? -Bueno, me he acostumbrado a usar la izquierda, lo jodido es ponerme los calcetines. Me percato entonces de que lleva el brazo derecho en cabestrillo, con una compleja férula azul en el codo. Nuestras miradas se vuelven a cruzar y yo, avergonzado, me llevo la muñeca al rostro en un gesto que desgraciadamente él no puede imitar, busco inútilmente una hora que no está ahí. Me siento hacia adelante, concentrándome esta vez en la coronilla cubierta por abundante pelaje de Matías Candeira hasta que una pregunta me asalta: -¿Por qué imitar con el brazo sano la misma posición incómoda del herido? E imagino que Motos me responde con su dicción burbujeante: -Simetría, Salva, simetría. Entonces alguien se sienta a mi lado y es él. Motos tiene aquí el mismo estatus que yo: un espectador. Nadie presenta la película pues, la van a proyectar a pelo. Y yo me acuerdo del comienzo fulminante de Los detectives salvajes: “No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así.[1]” Y efectivamente es mejor. [1] Roberto Bolaño, Los detectives salvajes (Anagrama, Barcelona 1998) p. 17 LA PELÍCULA Como en sus películas anteriores, Aranoa te sitúa desde el comienzo dentro de la más pura acción, con sus personajes y elementos haciendo y siendo. En este caso, más que situarnos directamente nos deposita en el pozo donde un orondo cadáver flota. Unos créditos de inicio, acuáticos y goteantes, algo nuevo en el director, amigo hasta ahora de envoltorios mucho más sobrios, nos anticipa que esta es “otra” película. Aún así, el recurso queda plenamente justificado cuando nos damos cuenta de donde nos encontramos y lo arriba que queda el cielo bajo el que va a suceder la acción. El punto de partida argumental es a la vez el escénico por tanto: un cadáver gordo que asciende atado a una cuerda y que finalmente cae de nuevo al agua. Estamos en el año 95, en un lugar indeterminado de los Balcanes. Mambrú (Benicio del Toro) y su equipo de cooperantes tendrán que buscar otra cuerda para sacar el cuerpo en las próximas veinticuatro horas o la población civil quedará desabastecida. Los otros pozos están minados. Ese es el resumen de la película. Cualquier dinámica que vemos en los personajes está relacionada más o menos directamente con lograr ese objetivo. No hay trampa o Mcguffin, como en Familia o Barrio, se trata realmente del núcleo central de la acción. Los personajes reflejan el extranjerismo de este tipo de grupos de trabajo. Se trata de la coartada perfecta para reunir un reparto internacional y emplear el inglés como lengua vehicular sin realizar ninguna triquiñuela de guión. Encontramos a B. (Tim Robbins) veterano cooperante estadounidense, Sophie (Mèlanie Thierry) técnica francesa experta en potabilización y Damir (Fedja Stukan) intérprete autóctono. Posteriormente se unen al equipo Nikola (Eldar Residovic), un niño que desea recuperar su pelota y Katia (Olga Kurylenko), una rusa que acude a evaluar el trabajo del grupo y que se ve involucrada contra su voluntad en la misión del pozo. Se masca un desajuste de profundidad entre personajes femeninos y masculinos, y no me refiero solo a las actuaciones sino a la riqueza de caracteres. El de la rusa Katia cae bastante en el tópico, guapísima oficinista, pedante y puntillosa que por la circunstancias se ve envuelta en una acción que desaprueba, y que para más inri había mantenido un explosivo romance con el jefe del grupo y protagonista de la película. El personaje de Sophie es más rico en matices pero también cae en el estereotipo de novata responsable y eficiente que aprende a marchas forzadas las diferencias entre la teoría y la práctica. Tal vez el siguiente personaje en cuanto a carácter esperable sea B. interpretado por un locuaz y algo pasado de revoluciones Tim Robbins, perro viejo curtido en mil guerras, descreído e inscrito en la ironía más gruesa para sobrevivir y hacer la supervivencia más llevadera al resto. Damir, el duro y comedido intérprete encarnado sobriamente por el bosnio Fedja Stukan, tratará de contener el desmadre de B. y del resto cuando la situación lo requiera. Las pocas reacciones que se permite están siempre impregnadas del orgullo de un pueblo que se avergüenza de que les ayuden. El otro oriundo de la zona, el niño Nikola, rescatado de una situación comprometida por Mambrú, se involucra en la misión por el interés en recuperar su pelota. Su tratamiento como personaje resulta desde mi punto de vista el más original de la película; alejado de cualquier cliché infantil hollywoodiense, Nikola adopta su nueva situación con la naturalidad del niño que se apunta a una excursión, la posibilidad de hacer algo distinto a lo que está acostumbrado en tan terrible escenario es más excitante para él que permanecer con su familia. Recuerda este personaje al poema “Intento formular mi experiencia de la guerra”, de Gil de Biedma que recordaba aquel período como tiempo de juegos y libertad: Las víctimas más tristes de la guerra / los niños son, se dice. / Pero también es cierto que es una bestia el niño: / si le perdona la brutalidad / de los mayores, él sabe aprovecharla / y vive más que nadie /en ese mundo demasiado simple, /tan parecido al suyo.[1] [1] Jaime Gil de Biedma, Las personas del verbo (Lumen, Barcelona, 1982), p. 130. Son extremadamente acertados estos versos en cuanto al perfil del personaje, la gravedad en Nikola se revela tan acuciada como sus ganas de jugar y ganar, aprovecharse, del acuerdo que le propone Mambrú. Su objetivo en forma de pelota esconde un valor metafórico insoslayable en el retrato de la guerra que se establece. El trabajo del actor Eldar Radisovic es impecable; natural y salvaje sin infantilismos impostados, además aguanta perfectamente las complicadas escenas que mantiene bis a bis con Del Toro. Su personaje, Mambrú, el jefe y protagonista, le queda una semana de trabajo para dejar la vida de cooperante y establecerse con su novia. Ese cansancio lo maneja del Toro a la perfección con su famosa mirada agrietada que en este papel parece tomar un cariz más escéptico que pendenciero. Duro cuando parlamenta con los militares serbios, entrañable cuando está con Nikola, resignado cuando trata con la estricta Sophie… los registros de este actor son innumerables. Bajo mi punto de vista, posee el don que se encuentra en grandes actores como Robert Redford, Paul Newman o Steve McQueen que siempre parecen que se interpretan a sí mismos, en lugar de jugar al camaleón, del Toro se apropia de los personajes en lugar de interpretarlos, de tal manera que aunque lleve nariz postiza como en Sin City, sabes que esa mirada es suya. Como explica Manuel Jabois en un reciente artículo sobre Brando “no se trata tanto de que el actor se muestre dúctil y maleable, a fin de asumir personalidades diferentes, como de que termine por vampirizar a sus propias creaciones.[1]” En esa onda está del Toro, la estela voluminosa del gran maestro, el vampiro por excelencia. Las numerosas complicaciones e imprevistos que se encuentran los cooperantes derivan del que me parece auténtico tema de la película: la incertidumbre que acarrea una paz reciente. Leo en Juan Bonilla que Sartre decía que el hombre en guerra vive, a pesar de o gracias a ella, aún en sociedad, mantiene la esperanza, conserva mitos, y considera digna su lucha, procediendo sus errores y sinrazones de algún exceso en esa cordura de excepción que se le impone[2]. Cuando finaliza el conflicto se inaugura un período confuso en que las reglas que rigen la realidad cambian bruscamente y quien se empecina en mantener el código anterior pasa de ser militante o soldado, a miserable, o terrorista. Los contendientes devienen vencidos o vencedores sin que muchas veces lo acepten o si quiera lo sepan; las fuerzas de paz o actores internacionales han de atenerse a cambios de protocolo constantes, competencias que se quitan u otorgan y acuerdos tomados a control remoto por diplomáticos ausentes; y por último los sufridos civiles o se confían y sufren más o bien ejercen la picaresca. Aranoa pone el foco en ese paréntesis de orden, como ya hiciera en Buenas noches Ouma, su aportación al documental colectivo Invisibles (2006) sobre la guerra de Uganda. Se nos mostraba en aquel trabajo el testimonio de un profesor que rehabilitaba niños soldado secuestrados por los rebeldes del norte del país. Una frase ejemplifica el tema de Un día perfecto: “La paz no es el final de la guerra”. Aranoa profundiza en ese período pero dejando aún lado el análisis crítico de la realidad, y centrándose esta vez en lo absurdo y esperpéntico bajo el paraguas de la ficción. Las pretensiones explicativas y el discurso moralista de fondo al que nos tiene acostumbrados no se echan de menos. Es muy notable la importancia que se le concede a la semiótica de índole social; una vaca muerta en la carretera significa peligro de mina y ha de descifrarse para elegir bien el flanco por donde pasar, al mismo tiempo una vaca viva te indica el camino libre de explosiones. Y por supuesto: una cuerda es intocable si sujeta el mástil de una bandera, aún a riesgo de que sin esa cuerda las personas a quienes esa bandera representa puedan ser envenenadas. Todo este juego lingüístico se pone al servicio de la historia, como un elemento más, y no con el objetivo descarado de remover las conciencias de los espectadores. [1] http://www.jotdown.es/2012/03/manuel-jabois-mas-grande-que-la-vida/ [2] Juan Bonilla, Teatro de variedades (Renacimiento, Sevilla 2002), p.73. La situación remite a la tragedia, puesto que se baja la guardia en la tarea de sobrevivir y el peligro continúa; pero también a la comedia, que paradójicamente ayuda a distanciarse de la dura realidad. La región intermedia de Aranoa se establece ahí, en la ironía instrumental y necesaria, aunque tensa tanto el tono que el cariz de los chistes nos recuerda el humor negro de los velatorios. Se trata sin duda de un reto difícil y pese a que la película divierte y los gags funcionan, encuentro alguna descompensación en el tono que emplea el paródico y verborrágico B. respecto al resto, sobre todo en las escenas compartidas con Del Toro, mucho más contenido y gestual. Otro punto flaco que puedo señalar es la ausencia de ambigüedad en toda la narración. Esta apuesta de guion de dejar todo atado y bien atado, deudora de las populares series, contrasta con el magnífico retrato de una época tan dada a la incertidumbre y al absurdo. No acaba de superar por tanto Aranoa su tendencia última de resolver sus historias con la medida perfecta para que el mensaje humanista prevalezca, aunque en este caso dicho mensaje quede en un inteligente segundo plano. La película cuenta la desquiciante cotidianeidad de los cooperantes. Las acciones sencillas se convierten en imposibles cuando son llevadas a cabo en territorios en conflicto, no hay más. Alguna crítica nada velada y suave a la ONU y sus cascos azules, algún leve indicio de la brutalidad del ejército serbio, de la desgracia de los civiles, o de la inhumanidad ante el mestizaje, pinceladas estas que se mantienen siempre como decimos en un plano secundario. Tan solo unos personajes que tratan de hacer su trabajo en un entorno hostil. La película es honesta y su ritmo es endiabladamente entretenido. No vemos el rostro de ningún muerto ni oímos tiros, pero la violencia late agazapada por todo el metraje. En la escena en la que ésta asoma levemente, la sutilidad se quiebra de forma descacharrante y atronadora, en formato casi de videoclip, al envolverse en la conocida versión metal de un tema clásico del pop que no desvelo por motivos obvios. También meritorio es el carácter exterior de la película inteligentemente retratado por la fotografía de Alex Catalán. A partir de elementos típicamente western: naturaleza salvaje, colores primaverales y lumínicos, caminos polvorientos y pedregosos y montañas lejanas, la lectura extraída no es crepuscular, ni épica, sino laberíntica y por ello agobiante. Los absurdos que deben superar los personajes casan con este tratamiento visual. Sin embargo el equilibrio entre forma técnica y fondo no se acaba de conseguir del todo debido a cierto abuso de los planos aéreos y de la urgencia ansiosa con que la música rock a todo volumen ilustra las escenas. Dejando a un lado mis manías personales hacia las tomas de helicóptero (que parecen ser el sello personal de Catalán) y mis filias para con el rock a todo volumen (ese estremecimiento cuando suena Venus in furs de la Velvet), hay que reconocer que objetivamente ambos excesos aturden al espectador. El guion está basado en la breve novela Dejarse llover de Paula Farias[1], de la cual Aranoa tuvo conocimiento precisamente mientras rodaba en Uganda Buenas noches Ouma. Ayuda al director el hermano de la autora, el guionista Diego Farias. No he leído la novela pero si algunas críticas y declaraciones de Paula Farias y siempre se señala en ella la gran incidencia del pasaje nebuloso y emocional de los recuerdos de la guerra como estrategia narrativa. No en vano, la escritora admitía en la presentación del libro que “pretende narrar la guerra silenciosa, sin estridencias, ni banda sonora[2]”, de lo que inferimos que el trabajo de guion se encuentra distante de su origen novelesco. En esta dirección sabemos también que se han añadido más personajes de los que la obra literaria cuenta, algo por otro lado habitual en cualquier adaptación que se precie. Desconociendo qué personajes son (intuyo que Katia y Nikola), sí que me atrevo a señalar la pluma de Aranoa en algunas sentencias en las que juega al escritor más que al guionista. Como he explicado lo impostado de estas frases no reside en ellas mismas, sino en el momento de insertarlas, como conclusión a escenas duras y terribles. Un par de ejemplos en el personaje heroico de Mambrú, practicando un suave paternalismo con Sophie en la primera, y animando amistosamente a B. en la segunda: “Nuestros pasaportes no hacen de esto un conflicto internacional.” “A todo el mundo se le echa de menos cuando se han ido, pero a ti te echan de menos antes de llegar.” Afortunadamente, a pesar de estos deslices en este día perfecto que ya acaba no hay ni rastro del que Cayetana le explicaba a Zulema en Princesas, ese día que tenías que aprovechar desde la vigilia porque solo se daba una vez en la vida. En este solo hallamos el paso en falso continuo de la cotidianidad más desesperada y la solución a trompicones de los numerosos inconvenientes que la pueblan y conforman. [1] Recientemente reeditada en 2015 por editorial Suma de letras, Madrid. [2] http://coolread.es/un-dia-perfecto/ CRÓNICA III / EL FINAL Y SU PRÁCTICA Así pues con la región intermedia sólidamente cimentada, la película nos interesa. León de Aranoa escapa de su zona de confort artística sin perder ni un gramo de identidad o voz cinematográfica, bastante más afinada que en sus dos películas anteriores. Es para alegrarse. El desenlace concurre hacia vías engañosamente abiertas, un guiño al realismo mágico del que me parece tan deudora la prosa del Aranoa escritor. La sensación que me queda es que su cine ganará adeptos con esta película y recuperará algunos, como es mi caso. No hace falta compararla con Los lunes al sol para determinar que es una gran película y que puede y se merece funcionar muy bien en taquilla. La mayor parte de mis vecinos de butaca, Pablo Motos el primero, sonríen y manifiestan su satisfacción. Imagino que todos esperamos impacientes el trabajo sobre Pablo Escobar que el director prepara para el año que viene. Lo malo es que Benicio Del Toro no estará de nuevo pues ese rol ya lo ha encarnado. Se le echará de menos. Salgo de la sala contento y satisfecho tras Candeira, cuya silueta se me antoja más endeble de como la recordaba. Habrá perdido peso, me digo, todo el día sentado escribiendo una novela, ha debido de cuidarse de más, o bien se ha consumido. Pero el caso es que también lo veo más alto, ¿un estirón tardío quizá?, todo puede ser. Antes del inminente toque en el hombro me doy cuenta de que no es él, sino un clon enclenque y alargado, por ello aborto mi intención y me felicito de no haber hecho el ridículo. Me dirijo al baño como siempre que termino de ver una peli. Cuando me lavo las manos el falso Candeira entra, y nos miramos a los ojos. Me doy cuenta de que antes, al ir a tocarle el hombro, en lugar de hablar sobre su novela como había planeado, pensaba comentarle acerca de la película. Sí, me seco las manos, complacido: la película mola. Me encuentro afuera a Pablo Motos, dudo de pedirle hacerse una foto para enriquecer la crónica, pero luego recapacito: el pobre está convaleciente y además bien acompañado, no ha ejercido de maestro de ceremonias sino que simplemente ha visto la peli. Junto a mí. Y puesto que sé que me creeréis, dejo al simétrico Pablo en paz charlando con su compañera o amiga. Ya lo decía Michi Panero: en esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Y si no creéis esta historia, creed la aseveración con que cerré el anterior párrafo. Por si acaso, la repito: la película mola. En la joyería pago los cinco euros que estipula el resguardo y vuelvo a sentirme seguro y completo con la agradable y perseverante caricia de mi Viceroy sobre la muñeca. Camino por un Fuencarral mucho más concurrido del que atravesé antes, cuando veo a un captador de Acnur hablando con una chica. Me echo a un lado para dejar paso libre a la manada que acecha cualquier atisbo de ganga restante tras las rebajas y aguardo. Una vez termina, me acerco a él. Me pide doce euros por semestre para ayudar a los refugiados. Así: a bocajarro. ¿Los de Siria?, pregunto, y él asiente con rotundidad, pues claro, me espeta como si no hubiera otros. Le interrogo sobre su posición acerca de los problemas que están teniendo en su paso a Europa, de las mafias y sus precios abusivos, de las trabas que les ponen a los bebés, de los brotes de racismo surgidos en Alemania contra los centro de acogida, de la negativa de República Checa a acoger refugiados no cristianos, también me intereso por el papel que juega Acnur en cuanto a presión para flexibilizar las normas en la Comunidad Europea o respecto al cumplimiento de los acuerdos y compromisos. El captador, más bajo que Pablo Motos y de aspecto aniñado, ignora todas estas cuestiones y me invita a mirar la página web de su organización. Lleva este mes trabajando con ellos, lo hace para pagarse la matrícula en la facultad donde estudia ingeniería y no tiene ninguna experiencia en lo social. Me confiesa con azoramiento que además no es un tío informado, de esos que leen periódicos o ven las noticias, añade. Nos quedamos en silencio. A lo mejor no he hecho bien en avasallarle, su trabajo es otro, ¿no?, es como, no sé, encarar a un comercial de seguros y cuestionarle el sentido de urdir una trama de negocio basada en posibilidades y cábalas, o interrogarle sobre el origen histórico de ese tipo de recursos… Pienso en los cooperantes de Acnur, allí donde estén lo que necesitan es que el tipo que capta en Fuencarral sea un gran vendedor que les asegure el mayor número de socios para tener capital posible con que desarrollar su trabajo. De repente el chico toma la palabra:

-Es un problema de tiempo, tío, cuando salgo de aquí estudio las dos que me han quedado y no me preocupo de nada más… la cosa está muy mal, yo solo sé que el gobierno nos está jodiendo con las becas y como necesito pasta para mi matrícula, pues mejor currar en esto que en otra cosa-sonríe-; no me da tiempo de verdad, pero me interesa mucho eso que dices, en serio, toda esa pobre gente, están peor que nosotros. Yo afirmo con un gesto y me siento avergonzado. ¿Con qué potestad he entretenido a este trabajador? ¿Solo por haber visto la película que acabo de ver? Si dedicarme al sector (soy educador social en un colegio de Carabanchel) no me imbuye de estos comportamientos palizas, ¿cómo un filme sí lo hace? -Es el tiempo tío, te lo juro-insiste. Me imagino en una película que traspase esos límites que Aranoa suele bordear y en los que a veces ha incurrido; una de esas tan preocupada de iluminar la injusticia que se cierne sobre sus personajes, que esté dispuesta a traficar con la coherencia narrativa o la poética visual para conseguirlo; me imagino por tanto antagonista en una película de cine social, ramplona, obvia y edulcorada, y comprendo que solo me queda una opción para darle al final la falacia de autoayuda que me merezco: regalarle mi reloj recién arreglado. Para que tenga tiempo, entendería el espectador con una lagrimita colgando de un ojo. Y la pizarra de Godard rechinaría en nuestros oídos. Por suerte, esto no es una película[1], como diría Jafar Panahir, y me despido pensando en que tal vez no soy tan buen espectador como creía. -La próxima vez que vea Un día perfecto lo haré mejor- me digo con la certeza de que la primera parte de la premisa ocurrirá seguro. [1] http://www.filmaffinity.com/es/film330266.html ¡Véanla si pueden! |

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO