|

por NATALIA CARBAJOSA Autora de una veintena de poemarios publicados desde 1990, traductora al portugués de poetas como Emily Dickinson (a quien también ha dedicado su tesis doctoral y parte importante de su investigación académica) y de la reciente premio Nobel Louise Glück, profesora y escritora polifacética que ha tratado diversos géneros, Ana Luísa Amaral es la segunda poeta portuguesa, después de Sophia de Mello, a la que se le concede el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en su trigésima edición. Personalmente, siento una gran alegría cada vez que este premio recae en un autor o autora de nuestro país vecino. Viviendo de niña en Zamora, Portugal era entonces para mí la única experiencia cercana de frontera: en menos de una hora, sentada detrás en el 127 de mis padres, a medida que nos acercábamos a ese paraje espectacular de los arribes del Duero (precisamente donde dicho río cambia su nombre por el de Douro, sin dejar nunca de ser el Durum de los romanos), de pronto me sentía otra: rodeada de palabras familiarmente extrañas como “alfandega”, “pousada”, o ese hermoso “obrigado” u “obrigada” que parece transmitir una reciprocidad más profunda que en español. El portugués me introdujo, aunque entonces yo no lo supiera, en esa fascinación de la extrañeza que vamos haciendo nuestra cuando aprendemos otras lenguas, y que también es la extrañeza de la propia poesía. Por eso, cuando leí al poeta de Tras-Os-Montes Miguel Torga, entendí muy bien su deseo de conformar una sola cultura ibérica, deseo que desafortunadamente nunca se ha cumplido del todo, puesto que España y Portugal son dos países que históricamente han vivido de espaldas. La propia escasez de traducciones de la obra de Ana Luísa Amaral en nuestra lengua, quien sin embargo ha sido profusamente traducida y publicada en otras más lejanas a nuestra común raíz, así lo atestigua. Aparte de su inclusión en antologías como la publicada por Hiperión en 2001 con el título Portugal: La mirada cercana, o la reciente Sombras de porcelana brava: Diecisiete poetas portuguesas, de 2020, hasta la fecha solo nos hemos podido asomar a la poesía de Ana Luísa Amaral en español a través de dos títulos: Oscuro, publicado por la editorial Olifante en 2015, y What’s in a Name, de 2018, a cargo de Sexto Piso. En estos días nos estamos asomando, por fin, a la antología preparada por la Universidad de Salamanca con motivo del Premio Reina Sofía titulada El exceso más perfecto, inequívoca referencia a esa “poética del exceso” dickinsoniana con la que la propia autora tituló su tesis doctoral. Ambos conceptos, exceso y perfección, tienen en la poesía de Ana Luísa Amaral una explicación sencilla: la vida ofrece siempre un resto, un “plus”, un extra más allá de lo fáctico y lo fácilmente interpretable; un no saber y no poder o no querer decir que se queda flotando alrededor de lo dicho y lo visible, y que solamente el arte, y por ende la poesía, por ser el arte de lo indecible, es capaz de articular. ‘El exceso más perfecto’ es también el título de un poema central en la trayectoria de la poeta, del libro de 1998 A veces el paraíso; poema que constituye una especie de síntesis de las artes a partir del barroco, y que termina oponiendo la torrencial fuerza creativa de su estética a la nada en la que todo empeño humano termina, y a la que el poema se refiere como «una contrarreforma del silencio»:

La reflexión metapoética es, por tanto, un tema relevante en la poesía de Ana Luísa Amaral. Ella pertenece a una generación que renovó la expresión poética portuguesa a partir de los años ochenta del siglo pasado. Según Manuela Júdice, y junto a otros autores como Lúis Filipe de Castro Mendes y Fernando Pinto do Amaral, dicha renovación se traduce en la presencia de un yo lírico reconocible, por momentos narrativo y coloquial y atento a la realidad cotidiana que sin embargo no pierde la conexión con la tradición cultural occidental, la mitología o los relatos bíblicos. Sin embargo, frente a la obra de sus compañeros, la poesía de Ana Luísa Amaral introduce un componente expresivo que la singulariza, como es una concepción rítmica y estrófica del poema muy cercana a la poesía angloamericana contemporánea: construye así versos breves, secos, despojados, llenos de elipsis que avanzan a saltos antes a través de la metonimia que de la metáfora; una construcción poética en la que adquiere más importancia la resonancia de cada palabra, tanto si apunta a lo cotidiano como a lo trascendente (o ambas cosas), que la ligazón sintáctica entre ellas, la cual viene implícita y así debe ser entendida o completada por el lector. Entre los múltiples ejemplos posibles, he escogido el poeta titulado ‘Hecatombes’, del libro What’s in a Name: Ha sido hoy el salvamento, pasadas las diez de la mañana, había este jardín, era un árbol protegiendo el sol y el suelo donde cayó Por público de la caída: una niña y yo: y un orden cualquiera en este universo donde galaxias mueren, meteoros se lanzan al vacío, se desmoronan torres, y la vida: igual a la noche, tantas veces Hoy, pasadas las diez de la mañana, una niña entrelazó un nido en cinco dedos, y devolvió al vuelo el sonido de campanillas Un pájaro fue salvado, un filamento humano y provisional atravesó la oscuridad y tal vez el reloj haya parado un poco en el pulso de quien sea, y tal vez el pulsar se ofrezca al sol y se vuelva farol tal vez-- Si hablamos, por otra parte, de lo que en la poesía de Ana Luísa Amaral pueda ser identificable como herencia y reivindicación femeninas, encontramos un hilo conductor que parte de su primer libro, Señora mía de qué, inspirado en la obra de su antecesora María Teresa Horta, y llega hasta poemas que cuestionan humorísticamente el statu quo, como el titulado ‘Lugares comunes’, o los que examinan la apropiación masculina de la tradición, por ejemplo ‘Ni tágides, ni musas’, ambos del libro Cosas de partir. Asimismo, destacan sus versiones desmitificadas del mito que la emparentan con la poeta norteamericana Louise Glück, entre las que destaco unas estrofas del poema ‘En Creta, con el dinosaurio’, del libro Y muchos los caminos:

Igualmente responden a una tradición típicamente femenina piezas como ‘La Victoria de Samotracia’, del libro Voces, en la que Amaral hace suya esa regla ya clásica del feminismo francés de “escribir el cuerpo”. Por otra parte, consciente de la autoridad literaria que se ha forjado desde la creación y la investigación académica, la poeta se siente hoy con la suficiente confianza como para poder transmitir su legado; así ocurre en el bello poema ‘Comunes formas ovales y de manumisión: u otra (casi) carta a mi hija’. Pero no lo hace desde una palestra pública, sino desde la rara intimidad, aliada con la falta de solemnidad, que proporciona el asiento de un avión. Junto a estas pinceladas para quien quiera adentrarse en la obra de Ana Luísa Amaral, y como nada humano le es ajeno a la poesía de nuestra autora, destaco finalmente del libro What’s in a name el poema ‘Bifronte condición’; poema de un grupo de tres en los que Amaral denuncia la injusticia social contemporánea, de nuevo, no desde el palabrerío hueco del púlpito, sino desde la comodidad incómoda de quien observa pasivamente la penuria ajena, y que a todos nos interpela por tratarse del pecado capital de las sociedades occidentales: la indiferencia. Cito solamente su rotunda conclusión: por un lado, la suavidad de amar y proteger, en la otra cara, la otra condición: mirar sin ver, por eso no hay indulto, ni cósmica razón que nos redima Para terminar, quisiera comentar brevemente el poema ‘Habitaciones’ del libro Epopeyas. Se trata de un afinado ejemplo de “ars poetica” con el que Ana Luísa Amaral describe su propia actitud ante la poesía: Todo el espíritu conceptual y expresivo de la poesía de Amaral está contenido en este poema de apariencia sencilla: la visión de la palabra como un lugar que se “habita”; un espacio solitario y de absoluta indeterminación, pero que sin embargo da calor y cobijo. La incongruencia de la imaginación que parte de la infancia, con el tigre, literalmente ubicado en el centro del poema, que parece salido de otro poema de la autora norteamericana Elizabeth Bishop; y ese estado de alerta al que Sophia de Mello se refería como “estado de escritura”, que nace de la mirada y de la contención antes de estallar en el río de palabras. No por casualidad, en ‘Habitaciones’ los versos de Ana Luísa Amaral se hacen eco de las palabras del gran poeta inglés John Keats: «No estoy seguro de nada, salvo de lo sagrado de los afectos del corazón y la verdad de la imaginación».

Profesora durante toda su vida profesional (salvo estancias puntuales en el extranjero) de la Universidad de Oporto, Ana Luísa Amaral me ha llevado, en sus páginas, por el río trilingüe, contemporáneo y antiguo a la vez, que la meseta norte castellana y la región de Tras-Os-Montes comparten hasta su estuario en la hermosa ciudad de los puentes.

1 Comentario

por NATALIA CARBAJOSA Recién estrenado el mes de mayo de este 2021 nos ha dejado el poeta que, en la línea de Juan Ramón Jiménez, escribió: Sólo tú, inteligencia, puedes darnos el nombre: Poesía, oh, libertad, oh, libertad inmensa. Jesús Hilario Tundidor (Zamora, 1935 - Madrid, 2021), Premio Adonáis en 1962 por Junto a mi silencio y Premio de la Academia castellano-leonesa de Poesía en 1999, entre otras distinciones, había publicado su poesía completa, Un único día, en 2010. Cinco décadas de entrega absoluta a este género concebido por su autor como «pasión, selección emotiva y acto inteligente». La suya es una obra de gran densidad expresiva y formal, no ajena a las preocupaciones y corrientes de su tiempo —la llamada generación de los 60—aunque urdida desde un criterio estético tan personal que elude la identificación fácil. Aun así, el propio autor se ocupó de dejar señales para una posible clasificación. Tras una obra temprana (Río oscuro, 1960), los títulos Junto a mi silencio (1963), Las hoces y los días (1966), En voz baja (1969) y Pasiono (1972) conforman un primer bloque en absoluto unitario que conjuga versos y estrofas tradicionales con el verso libre y la prosa; imágenes concretas tomadas del paisaje castellano con conceptos abstractos; y poemas diáfanos y sencillos con otros de gran condensación léxica. Lo que permite detectar una continuidad en estos libros, presente ya en sus títulos, es su profundo cariz existencial; una conciencia del ser mortal que vive por momentos angustiado, o en serena pero frágil comunión con los enseres, o cerca del dolor de los demás, en consonancia con la llamada poesía social: Sin esperanza, solo, junto al silencio el hombre alza su voz, aprieta la desesperación de la pregunta. [‘En el silencio’ de Junto a mi silencio] Tanto trabajo, tantas obras en el alfar de la tristeza: cántaros, jarras, potes, tinajas donde el sueño deposita el sonido, donde cae, silencioso, el amor, donde se pierde sin tocar fondo, barro mismo y distante, arcilla poderosa, lo que un día nos puso en fe de vida, en sigilo mortal. [‘Inútil alfarero’ de Pasiono] Con la publicación de Tetraedro en 1978, libro que se acerca en su estructura al ideal que el orden geométrico impone sobre el caos de la existencia, Hilario Tundidor inaugura un ciclo de obras temáticamente diferentes entre sí. Muy a grandes rasgos, sus principales características son: el erotismo en Libro de amor para Salónica (1980); la concepción mítica del tiempo en Repaso de un tiempo inmóvil (1982); la espiritualidad en Mausoleo (1988); la búsqueda de la perfección formal en Construcción de la rosa (1990); la reflexión sobre el acto creativo en Tejedora de azar (1995); la fusión de lo tradicional-popular y lo vanguardista en Las llaves del reino (2000); y el tono onírico y surrealista en Fue (2007).

Con estos títulos, el autor acerca al lenguaje poético, en su impulso irracional —estilo que se ha dado en llamar también “neobarroco”— a los límites de la inteligibilidad. Hilario Tundidor aspira de este modo no a un hermetismo arbitrario sino a una “radicalidad ontológica” que, sin renunciar a la pasión y la emoción, pero evitando su desbordamiento, permite que intuición, pensamiento y experiencia encuentren en el subconsciente, en las asociaciones léxicas inexplicables que éste sugiere, su mejor aliado. Los fragmentos en prosa con los que se abre el sorprendente mundo de Tejedora de azar, con la inteligencia como interlocutora a la vez reconocible y huidiza, así lo atestiguan: Cercado, acosado en el bosque circular del pensamiento. ¡Si tal vez en el sueño también los sueños volasen hoy como un papel perdido por el aire del alma y buscasen pasión, figura, forma! Si acaso tú, que imaginas que el mar se abre de súbito y así extiende sus alas y planea y se ofrece como una inmensa puerta que no está contenida... Pues que de pronto empiezas a saber que es lenta, que es casi torpe la sabiduría. Si acaso tú, si en ti misma pensaras, si pudieras... Tejedora de azar comienza con una invocación a Fray Luis de León en la que Hilario Tundidor contrapone los opuestos espíritu y materia. Esta voluntad de fusión de contrarios le lleva, en Las llaves del reino, a mezclar en armonioso contrapunto la poesía de vanguardia con el paisaje ancestral de sus orígenes: ...Bajo la chepa de los surcos canta la preñez de los granos. Apenas perceptible tiembla el tiempo (...) ...silba un pardal Haciéndose aladrada, limo, espacio, y una tarde inocente mata al día. (...) ...y aún sigue atardeciendo. Eliot invita, Baudelaire señala. Sola es la voz que la amistad mantiene. Y ellos pasan, en paz, por nuestro espíritu. Y ellos pasan, en paz, por esa trocha, por esa senda donde erró la vida, marcas y más, estigmas, hematomas, roderas del dolor, silencio hirviente. ¿Somerset, París, Madrid, Morales de Toro? La tarde cae tranquila como un halda sobre todos nosotros. Hay que nombrar las cosas, si no mueren perdiéndose en el mar, en la marea. Hay que denominarlas e indagarlas. Y vivir. Que ya la noche hace su asomo y muy borrachos vamos a estas horas y por los tesos y las jaras hembras en sombra de Valverde un calandrio es la luz por las encinas. [‘Baudelaire, Claudio y Eliot pasean junto a mí, al atardecer, por la Tierra del Vino’]. Conjurando a Antonio Machado, en otro poema del libro Tetraedro Jesús Hilario Tundidor dejó constancia del don del poeta: aquel que «multiplica el único / instante concedido», ese único día en que fue capaz de convertir medio siglo de dedicación a la poesía: «pues conoce / que su ámbito es la luz y allí es su triunfo». Bienvenido sea el reverbero de esta luz; el rescoldo de la palabra que, a diferencia del cuerpo, no descansa, no se extingue. por NATALIA CARBAJOSA En mi libro Pronóstico, publicado en la editorial Torremozas en 2005, incluí el siguiente poema:

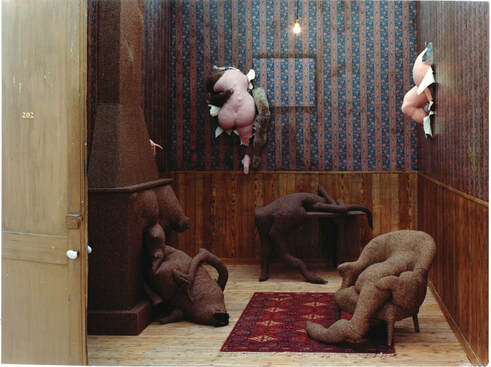

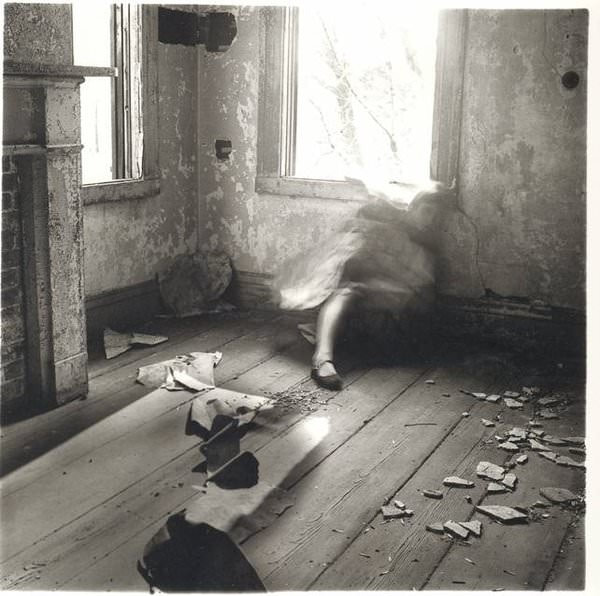

Poco sospechábamos entonces mi hermana y yo, protagonistas de este episodio repetido a finales de los setenta y principios de los ochenta (en pleno auge decorativo del papel pintado), hasta qué punto nuestro subconsciente infantil, auxiliado por el estado de vigilia de la fiebre y la obligada permanencia en cama entre las cuatro paredes del dormitorio, conjuraba de este modo «estados desconocidos pero cognoscibles» (1) perfectamente articulados, décadas atrás, desde la psicología, la literatura y el arte. Cuando escribí el poema yo ya había leído a Poe, así como el desasosegante cuento de Charlotte Perkins Gilman ‘The yellow wallpaper’ [El papel amarillo]. También había conocido modelos reales de los personajes “entre visillos” de Carmen Martín Gaite, o los que pueblan los extraños cuentos de Clarice Lispector: generaciones de mujeres de clase media y vida de provincias que acaso, al acabar las tareas cotidianas y no saber qué hacer con el tiempo sobrante ni con el espacio cerrado al que supuestamente “pertenecían”, deseaban fervientemente traspasar el papel de la pared para ver qué sueños salvajes les esperaban al otro lado. Pero claro, para entonces habían perdido la conexión inmediata con el absurdo. La vitalidad disruptiva de la imaginación que sí tuvieron, sin duda, mientras fueron niñas, se había transformado en una puerta infranqueable. Por esos mismos años en los que mi hermana y yo escenificábamos, pues, aun sin saberlo, aquella temprana vivencia surrealista, la pintora estadounidense Dorothea Tanning (Illinois, 1910 - Nueva York, 2012), cuya exposición Detrás de la puerta invisible, otra puerta se ha podido ver recientemente en el Museo Reina Sofía, preparaba su instalación Chambre 202, Hôtel du Pavot. En ella, las voluptuosas esculturas blandas con las que ya había experimentado anteriormente rompen el papel pintado de una sórdida habitación de hotel con reminiscencias gansteriles, colonizando así un espacio de pesadilla.

Algunas de sus pinturas más conocidas de los años cuarenta representan esas inquietantes escenas domésticas tan características. Niñas prepuberales presas de un arrebatado frenesí o que merodean cerca de la puerta de alguna habitación […] En Sedona, Tanning se había convertido en una artista que hacía tiempo que había escapado del nido familiar de Galesburg, un lugar donde, según sus propias palabras «nunca pasaba nada y lo único interesante era el papel pintado en la pared». Sin embargo, al exiliarse en otro lugar donde «tampoco pasaba nada» se encontró con unas condiciones inmejorables para revisar física y emocionalmente sus anhelos y fantasías adolescentes […] y sacar a la luz una realidad que apenas podían contener las paredes de las convenciones domésticas de su lugar de origen.

Aun compartiendo con los ejemplos aportados diferentes elementos (el poder del subconsciente infantil, la presencia de lo extraño, siniestro o inquietante que Freud definió como Das Unheimliche, la reclusión del espacio doméstico típicamente femenino), no se puede olvidar, no obstante, que el surrealismo de Tanning no abandona en ningún momento la relación con dos motivos que le son característicos antes que ningún otro: el erótico y el lúdico. Esto tiene que ver, en última instancia, con el propio impulso artístico, al que la autora fue fiel con plenitud y confianza durante su larga vida. Desde ese doble punto de vista, Tanning no sólo no reniega del espacio cerrado de la habitación, sino que lo reclama para sí como condición indispensable (su “habitación propia”) de todo acto creativo. Como, además de pintora, fue poeta, lo expresó igualmente en su escritura: ARTISTA, UNA VEZ Fue en un cuarto de alquiler, con una ventana y una cama. Suficiente para poder soñar, para hechos asombrosos como estar, por fin, y sin discusión, en Nueva York, suficiente para acoger, como en un embarazo, esas obras aún por pintar. Ellas, dando tiempo al tiempo, sin prisa por llegar—por salir—bien alojadas en ella, rezumando metamorfosis en su cálida oscuridad, se demoraban y eran promesa. […] La habitación es así concebida como un útero presto a dar frutos. Espacio cerrado y turbador, sí. Pero no estéril, sino lleno de posibilidades. Sobre todo cuando, desde la imaginación sin freno, ejercida en la infancia y recreada en la madurez, la artista se atreve a explorar, sin reservas, lo que hay más allá del papel pintado. Más allá de la pared. O, simplemente, más allá… (1) Dorothea Tanning, Entrevista con Alain Jouffroy, 1974.

por NATALIA CARBAJOSA Resulta difícil hablar de la relación entre poesía y traducción sin repetir motivos eternamente discutidos y nunca resueltos del todo. Están, por ejemplo, quienes se adscriben a la imposibilidad absoluta de traducir poesía, entre cuyas razones destaca el célebre adagio de Robert Frost: «Poesía es lo que se pierde en la traducción». Otros, para matizar aseveraciones tajantes, deciden buscar términos que sustituyan al vocablo “traducción,” como si este fuera en sí mismo hostil a la poesía y necesitara ser suavizado; y así, Roman Jakobson afirma que, donde la traducción es imposible, sí se puede realizar una «transposición creativa» (cualquier cosa que esto sea). Marina Camboni habla de una «recuperación» de la emoción, la imagen, el concepto y el resto de elementos presentes en el poema original; George Steiner aduce que el traductor «vuelve a experimentar» las relaciones entre el lenguaje y el mundo que el poeta ha establecido; y Octavio Paz utiliza el término «transmutación» para explicar que la actividad del traductor no difiere tanto de la del poeta, sino que simplemente se produce en sentido inverso. Entre los autores citados en el párrafo anterior hay dos poetas, un lingüista y dos académicos de la literatura, todos ellos además traductores ocasionales; señal de que el problema de la traducción de poesía interesa desde muchos ámbitos. En efecto, la traducción se presta como mínimo a tres tipos de aproximaciones: la empírica, esto es, la que van forjando sobre su propia praxis los traductores, respondiendo sobre todo de manera intuitiva —aun cuando se les presuponga una formación lingüística y literaria sólidas— a cuestiones concretas; la lingüística, concebida sobre todo como herramienta que describe taxonómicamente las intuiciones de la práctica de la traducción en categorías como “modulación, transposición, adaptación”, etc.; y la filosófica, que considera la traducción un verdadero ejercicio de hermenéutica, por cuanto el traductor en realidad interpreta, y aquello que interpreta no es solamente un texto sino el “horizonte de una tradición”. Esta última aproximación, de la mano de autores como Gadamer y Derrida, sostiene que, efectivamente, la traducción de poesía es imposible porque el significado es específico de cada cultura y entre el poema original y su traducción se genera una distancia que nunca llega a superarse por completo. Sin embargo, y a diferencia de quienes no van más allá de la imposibilidad, desde estos principios dicha distancia se asume con naturalidad, ya que lo que se traduce, como pretendo exponer a continuación, constata una pérdida a cambio de una ganancia de mayor calado. Iré desgranando esta cuestión en diferentes pasos; baste saber, por el momento, que para mí poesía y traducción comparten una misma imposibilidad, a saber, la de acercar las palabras del todo a las cosas, o el lenguaje a la realidad, circunstancia que las hermana y permite estudiarlas en paralelo desde un enfoque sin duda filosófico, pero que no puede perder de vista los otros dos (el empírico y el lingüístico). Con lo cual, sostengo que, aunque a veces duela, no hay que tenerle miedo al término “traducción” cuando aparece junto a la poesía. Pido, eso sí, benevolencia para desviarme ligeramente ahora de este motivo, con el fin de volver a él con mejores pertrechos. Historia de un triángulo Propongo que nos traslademos, en primer lugar, hasta el diálogo de Platón que lleva por título El banquete, o del amor. En él se nos explica que Eros es hijo de Poros y Penia. “Poros” es salida, vía, modo de llegar a alguna parte. “Penia” es pobreza, miseria, carencia. Eros participa de las dos condiciones de sus progenitores: es capaz de ver un camino, pero incapaz de encontrar la manera de habitarlo; lo que llega a alcanzar siempre termina por escapársele. El personaje del diálogo que así explica la naturaleza del deseo, Diotima, afirma textualmente que «de la misma manera que hay algo intermedio entre la ignorancia y la sabiduría, así también en lo que al Amor atañe, ya que reconoces que no es ni bueno ni bello, tampoco creo que deba ser feo ni malo, sino algo intermedio entre dos extremos». El término clave aquí, según Emilio Lledó, sería metaxú, esto es, “intermedio.” En un artículo titulado ‘El espacio de la traducción poética’, Lledó afirma que «un mundo intermedio, múltiples mundos intermedios, fluyen por el espacio de la comunicación humana». Antes que en la traducción, el filósofo se basa en la poesía misma: «Todo decir, y especialmente el poético, está por naturaleza condenado o destinado a vivir fuera de sí, en ese espacio “intermedio”». A lo que yo añadiría, en una incipiente valoración, que la traducción de poesía debería aspirar, precisamente, a reproducir o señalar la presencia de ese mismo hueco o distancia entre dos extremos que queda sin resolver en el original. Dicho de otro modo: la traducción de un poema debe conservar la capacidad de sugerir que transmiten los espacios en blanco y los silencios del poema original, no menos, sino incluso más, que lo que el poema dice. Seguimos en el mundo clásico, de la mano de la poeta canadiense y traductora de literatura griega Anne Carson. En su ensayo Eros the Bittersweet, Carson se fija en el mismo ejemplo del Banquete que Lledó, y analiza la naturaleza del deseo que ahí se describe, en esta ocasión a partir de la poesía de Safo. Descubre Carson que, siguiendo con la misma noción de la naturaleza de Eros como el perennemente condenado a correr tras su objeto de deseo sin llegar a alcanzarlo, Safo presenta a menudo en sus poemas una figura geométrica, el triángulo, cuyos tres vértices estarían constituidos por los siguientes elementos: a) el amante, b) el amado u objeto de deseo, y c) ese hueco o espacio intermedio, a veces encarnado por un tercer personaje que, al triangular, esto es, aportar un punto de vista equidistante, impide la unión total, lineal, de los otros dos. El espacio intermedio al que Lledó y Carson apuntan desde los clásicos ofrece nuevas interpretaciones a partir del mito bíblico de Babel, mito de los traductores por excelencia. Existen, por supuesto, multitud de versiones alternativas a la canónica, que nos dice que la destrucción de la torre supuso que los hombres dejasen de hablar una única lengua y las civilizaciones se desgajaran en multitud de lenguas incomprensibles entre ellas. Una de estas versiones alternativas corresponde a una secta jasídica centroeuropea del siglo XVIII, de la que oí hablar por primera vez a Gustavo Martín Garzo en relación con la poesía. Según dicha versión, antes de la construcción de la torre, cada pueblo tenía ya su propia lengua, más una lengua común que les permitía a todos ellos comunicarse con Dios. Es esta última la que habrían perdido tras la destrucción de la torre; y es sin duda esa comunicación perdida con la divinidad la que recupera, en los orígenes de todas las civilizaciones, un mediador singular: el chamán, el inspirado, el poeta. Renombrando, pues, los vértices del triángulo propuesto por Safo/Carson, nos encontramos con que, donde se situaba el amante, aparecen todos los pueblos de la tierra; donde el amado, los dioses; y, en el espacio intermedio entre estos dos extremos que aún estaba sin nombrar, por fin un nombre: el poeta. Un tercer salto cronológico nos llevaría hasta el estructuralismo y las teorías sobre el lenguaje que a partir de este movimiento se generan a lo largo del siglo XX, cuando se estudia con detenimiento el hueco entre las palabras y las cosas. O, dicho de otro modo, entre el lenguaje y la realidad; hueco propiciado por la consideración del lenguaje como un sistema de signos arbitrario e imperfecto que, necesariamente, ha de dejar siempre un espacio intermedio (también conocido como desplazamiento, significado diferido, etc.) entre su cualidad de significante y la cosa referida. Esta limitación de nuestra principal herramienta de comunicación permite a Michel Foucault concebir una variante del mito de Babel: «Las lenguas se separaron y se hicieron incompatibles sólo en la medida en que previamente habían perdido su semejanza original con las cosas que habían sido la razón primera para la existencia del lenguaje». Hay en la interpretación de Foucault una lectura hacia el pasado y otra hacia el futuro que ya es presente. Pasado porque, en efecto, en las sociedades premodernas, pre-científicas y por tanto pre-agnósticas, todavía prevalece la idea de que a cada cosa, por jerarquía divina, le corresponde una palabra (“nomina sunt numina”). Y futuro que ya está aquí porque, sin duda, el hueco entre las palabras y las cosas no ha hecho sino agrandarse en nuestras sociedades contemporáneas, donde la especialización de los saberes, la virtualización de la experiencia y la pérdida de una identidad colectiva articulada, entre otras razones, han dado la vuelta a la manera misma de comunicar y de significar: es la sociedad del simulacro que dibuja Baudrillard, en la que los signos anteceden a las cosas referidas en aras del consumo o la manipulación política (cuestión que sería por sí misma objeto de otro debate). De este modo, nuestro triángulo, cargado ya de elementos (amante/seres humanos, amado/dios, espacio intermedio/poeta-mediador), puede renombrarse de nuevo: en un vértice se situarían las palabras, el lenguaje; en otro, las cosas referidas, el mundo; y en el tercero, vuelve a abrirse un espacio que, aunque de momento identificamos como imposible de cubrir, será disputado, como un Eros jadeante detrás de su presa, por el poeta… y por el traductor. El triángulo se complica La poesía, por definición, es el arte de decir aquello que no se puede decir. Más aún: aquello que no se puede llegar a decir, dada la imperfección de su herramienta principal —que no exclusiva—, esto es, el lenguaje. Fijémonos brevemente en los términos con los que algunos pensadores abordan este asunto: María Zambrano concibe la poesía como la llave que abre espacios percibidos «no como conquistados, sino como recuperados, puesto que se ha vivido con la angustia de su ausencia». Ramón Xirau, abundando en la idea de que la poesía se acerca a la imposibilidad de decir, o dicho de otro modo, al no decir, ofrece una nueva configuración de los tres vértices del triángulo: «el verdadero decir que es la poesía está siempre en el límite entre silencio y palabra» (apuntemos pues: palabra y silencio; y equidistante entre ambos extremos, poesía). La propia Zambrano expresa lo mismo de este modo: «la palabra poética quiere borrar la separación entre estos dos extremos, lenguaje y silencio». La poesía, por tanto, es consciente de la imposibilidad de su tarea. No puede salvar del todo el hueco entre lenguaje y realidad, que es en lo que se afana (esto es, en crear una ilusión de unidad semejante al antiguo “nomina sunt numina”), porque llegar al grado absoluto de la identificación entre palabra y cosa supondría… el silencio. Por otro lado, el poeta es consciente de que, cuando escribe, no es dueño del todo de lo que escribe. De nuevo hemos de volvernos a Platón, quien en el Ión, probablemente la primera obra occidental donde se intenta comprender el fenómeno poético, presenta al poeta como un mediador entre la realidad y una manera de expresarla no del todo racional. Ese uso especial del lenguaje en poesía, que el poeta recibe como al dictado y con voluntad de explorar los límites del lenguaje mismo, le hace afirmar a Ana Blandiana, por ejemplo, que «escribir poesía es como escribir en una lengua que no se domina bien del todo». María Tseváyeva llega incluso más lejos cuando sostiene que «escribir poesía ya es traducir la lengua materna a otra lengua, una lengua universal». Cuidado porque el triángulo, me temo, se va complicando: en un vértice podemos situar la lengua materna, o lengua de uso de un poeta perteneciente a una cultura en una época determinada (palabra en el tiempo, que diría otro poeta); en otro, la lengua universal, esto es, la hipotética Ur-Sprache que, bien desde la lingüística, bien desde la metafísica que nos retrotrae a los tiempos pre-babélicos, está en consonancia con expresiones que ya han aflorado a lo largo de esta charla: “horizonte de una tradición,” “recuperación,” “volver a experimentar…”. Anamnesis platónica, podríamos añadir. Desde esta perspectiva, la poesía traduce de una proto-lengua común a toda la humanidad a las distintas lenguas vernáculas; recorta el espacio entre ambas que, como en una nebulosa, se recibe como recuerdo antes que como novedad al leerlo. Es como si esa lengua universal fuese un inmenso océano del que los poetas, cada uno desde su orilla, fuera sacando cubos con los que ir mezclando la arena, de distinto grosor y textura en cada orilla, para formar un barro o una arcilla compuesta precisamente por los dos elementos, el agua común y la tierra autóctona. Una idea hermosa aunque, hasta cierto punto, también confusa. Entre quienes la cortejan, Octavio Paz parece ser quien más luz arroja a la cuestión. Afirma Paz que, a pesar de que la confusión babélica trajera la pérdida de ese lenguaje universal, en las sociedades pre-modernas «la universalidad del espíritu era la respuesta a la confusión babélica […] la traducción disipaba la duda: si no hay una lengua universal, las lenguas forman una sociedad universal en la que todos, vencidas ciertas dificultades, se entienden y comprenden». Digamos pues que la confianza en el lenguaje se traslada a la confianza en la traducción. No se concibe el espacio intermedio como una amenaza, sino como un problema dotado de fácil solución. La Edad Moderna, sin embargo, destruye esa seguridad. Poner en entredicho la relación entre las cosas y sus nombres conlleva la imposibilidad de traducir del todo aquello que, de entrada, ni siquiera se puede llegar a comunicar del todo. Hay que esperar pues a la corriente hermenéutica del siglo XX que, sin dejar de reconocer la naturaleza insalvable del hueco, vuelve a apelar a la universalidad, no del lenguaje sino de la cultura. Dicha corriente aporta, en palabras de Martin Heidegger, una nueva definición de traducción: «Traducir no consiste simplemente en facilitar la comunicación con el mundo de otra lengua, sino que es en sí una roturación de la cuestión planteada en común. Sirve a la comprensión recíproca en un sentido superior». Esa cuestión planteada en común nace, para Lledó, de la vivencia interna: traducir consiste en el «descubrimiento de los significados universales que parten del mundo interior». Walter Benjamin aduce que, dado que ni el mensaje ni el enunciado de un poema son cruciales, la traducción del mismo debe ser, en última instancia «la expresión de las relaciones más íntimas entre las lenguas». Idéntica noción de una red de relaciones supralingüísticas le hace concluir a Paz que «en cada período los poetas […] escriben el mismo poema en lenguas diferentes». Tenemos, pues, una remodelación del triángulo con un vértice fundamental, más que nunca hoy en el mundo globalizado, que es ese bagaje interno y externo que como humanidad del siglo XXI compartimos, no tan diferente, por cierto, del de quienes nos han precedido; basta con leer cómo se quejan los líricos arcaicos griegos, siglos antes de Cristo, de que la juventud sólo piensa en divertirse, por ejemplo. Ese es en el momento presente, sin duda, el principal elemento mediador entre un poema y su traducción. Un espacio, sí, nunca salvado del todo, pero en modo alguno insalvable hasta cierto punto, en función de la pericia del traductor. Desde esta reubicación, situando al poema y a la traducción en un mismo plano de posibilidad e imposibilidad, pero estableciendo la relación entre ambos no exclusivamente desde el lenguaje de partida y el de llegada sino desde la perspectiva, más amplia, de leer ambos lenguajes contra el tapiz de una tradición compartida, obviamente más palpable cuanto más cercanas sean desde la historia y las familias léxicas las lenguas involucradas, considero que no se puede negar la viabilidad de la traducción de poesía. Todo lo dicho, obviamente, no incide en la cuestión de las buenas o malas traducciones desde un punto de vista técnico. El poeta Carlos Javier Morales señala al respecto, en un artículo de 2007, lo siguiente: «Mi experiencia como lector de poetas traducidos al castellano me ha conducido con frecuencia a sensaciones desconcertantes: si por una parte he entrado en contacto con mundos personales y sociales ajenos a la poesía hispánica, por otro lado he lamentado la insuficiencia de una expresión casi siempre renqueante, postiza, muy desproporcionada con la profundidad de ideas y emociones que trata de transmitirnos el autor extranjero en cuestión, y que en castellano apenas conseguimos entrever». Al mismo tiempo, Morales elogia la labor del Taller de Traducción de la universidad de La Laguna, coordinado por Andrés Sánchez Robayna y garante, desde hace años, de una buena praxis en la traducción de poesía. Todos tenemos ejemplos que aportar, felices y desafortunados, de nuestra propia experiencia como lectores de poesía traducida. La traducción de poesía es ardua y ni una formación técnica sólida, ni una intuición poética acertada, ni una erudición literaria garantizan el éxito por sí mismas, aunque por supuesto ayuden. El éxito es la suma de esos tres factores y algo más, ya que el traductor ha de aparcar su tentación de modificar, por los motivos que sean, el tono o registro del texto original. Asimismo, se verá constantemente impelido a tomar decisiones que favorezcan algún aspecto parcial del texto de origen (el sonido, la connotación, el ritmo…) en detrimento de otro (el sonido, la connotación, el ritmo…). En cualquier caso, no se puede prescindir de las traducciones de poesía: aferrarse a su imposibilidad, sencillamente, no es una opción, como tampoco lo es dar por buenas traducciones que se dejan por el camino la genialidad del poema de partida, dondequiera que esta resida. Para comprobarlo, hagamos una prueba con la que, además, concluiremos esta sencilla lección de geometría: pongamos en un extremo de este triángulo, ya tantas veces metamorfoseado, nuestro nombre; en el otro, el de cualquier poeta fundamental en nuestro horizonte de lecturas pero que no podamos leer en su lengua: Hölderlin, Rilke, Ajmátova, Kavafis, Basho, Szymborska, Shirazí, Holan… Ambos vértices cambian constantemente de nombres, en función de quién los escribe. Sólo el tercero, el mediador, el que vive en el hueco entre ambos con conciencia de que es el reflejo de otro hueco anterior; esto es, el que una vez ocupó un poeta entre una lengua y su propio decir, posee un nombre fijo, permanente, insustituible: el traductor.

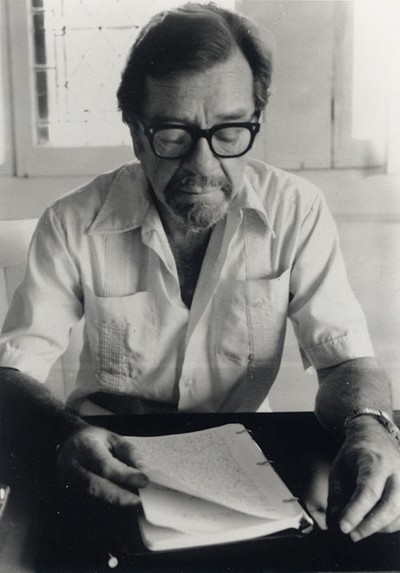

por NATALIA CARBAJOSA A John Edward Williams (1922-1994), escritor y profesor norteamericano de literatura, se le recuerda sobre todo por su novela Stoner, publicada en 1965, y que es, entre otras cosas, un canto de amor a la enseñanza, incluso ahí donde el desánimo y la mezquindad humana aconsejarían el cinismo y el desapasionamiento. Pero también es el autor de una antología de poesía inglesa del renacimiento titulada English Renaissance Poetry: A Collection of Shorter Poems, publicada por primera vez en 1963 y reeditada en 2016 en la editorial New York Review Books, con introducción del poeta Robert Pinsky. Aunque la lógica lo niegue, resulta inevitable emparentar al protagonista de Stoner, el oscuro profesor de una oscura universidad del Medio Oeste americano, con el John Williams de verdad, autor de la antología. En ella introduce sin beligerancia, pero con firmeza, juicios e interpretaciones más allá de los aceptados durante siglos sin cuestionamiento ni revisión por parte de la academia. Y ofrece una visión mucho más completa que sus predecesores sobre el complejo encaje de la influencia petrarquista en la tradición autóctona anglosajona, no sin reconocer en sus disquisiciones a quien le puso en esa senda, el autor y crítico literario Yvor Winters. Por encima de todo, hay en esta antología, tal como señala Pinsky, una labor literaria y creadora propia de un maestro, cuyo resultado excede con mucho el del investigador convencional. Sin negar los solapamientos ni los constantes cambios de una época en la que la poesía era una moda en plena efervescencia, Williams define con claridad tres fases en el tardío Renacimiento inglés: una primera, durante el primer cuarto del siglo XVI, heredera de la poesía medieval de tradición autóctona de los siglos XIV y XV, cuyos autores sobresalientes serían Sir Thomas More, Sir Walter Raleigh y George Gascoigne; otra que, durante el mismo siglo, incorpora la corriente foránea petrarquista, y que encuentra sus cotas más altas en Thomas Campion, Sir Philip Sidney y Edmund Spenser; y una tercera, ya en el siglo XVII, que encuentra la síntesis de las dos anteriores en autores como Fulke Greville, William Shakespeare, John Donne y Ben Jonson. Respecto a la primera, Williams enumera los siguientes rasgos distintivos: asunto genérico y de amplia significación humana; relación directa entre el poeta, que no adopta ninguna máscara ni personna, y el tú al que dirige su poema; contenido informativo o narrativo, siempre in crescendo, y adecuación del ritmo y la sintaxis a la medida del verso (1). A cambio, la poesía de influencia petrarquista se basa en una voz poética idealizada que no se dirige a un tú de carne y hueso sino a alguna convención apostrófica (la luna, la musa), es descriptiva en vez de informativa, y pone todo el énfasis en matices de percepción, altamente deudores del ornato retórico, antes que en la profundidad del asunto elegido. Para Williams, la fusión de ambas tradiciones es inevitable y, dentro de las carencias de cada una y la imperfecta adecuación de una en la otra, considera que el resultado es más satisfactorio que decepcionante: matrimonio no del todo armonioso, como casi ninguno, pero matrimonio al fin y al cabo, según él mismo explica. Los poetas que confirman las bondades de esta fusión, de los que el antólogo aporta múltiples ejemplos, combinan, aunque parezca un oxímoron, la profusión verbal petrarquista y sus ritmos enrevesados con una economía de medios y un decir directo y hasta sentencioso más propio de la poesía autóctona. Naturalmente, será el lector quien, después de leer la antología, esté en situación de decidir si los argumentos de Williams le convencen o no (2). Pero en cualquier caso, su interpretación de esta cuestión es original, luminosa, y yo diría que felicísima para quien se acerque a la poesía del período como lector o como poeta, no simplemente como estudioso, o incluso con ánimo de releer movimientos posteriores (simbolismo, modernismo) a la luz de las conclusiones que este estudio aporta. El imperfecto encaje de Williams en la academia, pues no otra puede ser la razón de la originalidad de su visión crítica, está por supuesto en relación con su faceta creadora. Hemos dicho que Williams es novelista, y como tal se le conoce sobre todo en español. Sin embargo, también es autor de dos libros de poemas que hoy es prácticamente imposible encontrar (recemos para que editores y traductores, al igual que han redescubierto recientemente a un gran novelista que había caído en el olvido, hagan lo propio con el poeta). El limitadísimo acercamiento a su poesía que nos ofrece la red, no obstante, es suficiente para asomarse desde un nuevo ángulo al Williams que, con un pie en la poesía renacentista inglesa, nos interpela desde la vida contemporánea: ODE TO THE ONLY GIRL I've seen you many times in many places-- Theater, bus, train, or on the street; Smiling in spring rain, in winter sleet, Eyes of any hue in myriad faces; Midnight black, all shades of brown your hair, Long, short, bronze or honey-fair. Instantly have I loved, have never spoken; Slowly a truck passed, a light changed, A door closed--all seemingly pre-arranged-- Then you were gone forever, the spell was broken. Ubiquitous only one, we've met before A hundred times, and we'll meet again As many more; in hills or forest glen, On crowded street or lonely, peaceful shore; Somewhere, someday--but how will we ever know True love, how will we ever know? ODA A LA ÚNICA CHICA Te he visto tantas veces y en tantos lugares: en el teatro, el tren, el autobús o la acera; sonriéndole a la lluvia de invierno o primavera, ojos de cualquier tono en miles de semblantes; de todos los matices de castaño o muy negro, corto o largo, rubio o cobrizo tu cabello. De inmediato he amado, jamás he hablado; un camión que pasaba, una luz que cambiaba, puerta al cerrarse… todo fijado se antojaba: y ya te habías ido, el hechizo quebrado. Una sola la ubicua, nos habíamos visto antes cientos de veces, y pronto nos veremos muchas más; en los claros del bosque o los cerros, en bulliciosa calle, o en solitario risco; algún día en algún sitio… pero, ¿cómo sabremos si es amor verdadero, cómo lo sabremos? (3) Son evidentes, en este poema, los guiños a la poesía del Renacimiento: la rima, el ritmo ordenado en pentámetros, la conclusión —propia del soneto inglés— del pareado final, los escenarios pastoriles (“in hills or forest glen”), los elementos de la naturaleza dispuestos en antítesis (“in spring rain, in winter sleet”), la “descripción” de la amada (ojos, cabello). El sujeto y el asunto, sin embargo, son eminentemente contemporáneos: multiplicidad, indecisión, fragmentación, amor que es a un tiempo platonismo idealizado y descubrimiento del “otro” del psicoanálisis, y ese deambular urbano que, hasta el advenimiento de las redes sociales y la reclusión a la que nos han condenado, constituía nuestra segunda piel. Sólo un poeta de verdad podía ofrecer una fusión tan elocuente de la poesía del Renacimiento y la del siglo XX. Y tan hermosa, me atrevo a añadir.

————-- (1) Se ha de tener en cuenta que el verso inglés no se mide en sílabas como en español, sino en pies (beats), en cada uno de los cuales aparece al menos una sílaba acentuada y tantas sílabas no acentuadas como se quiera. En la poesía renacentista de origen autóctono, la experimentación a la que puede dar lugar la disparidad de sílabas acentuadas y no acentuadas apenas existe; con lo cual, los poemas poseen casi siempre un ritmo uniforme y, en sus ejemplos menos conseguidos, rígido y monótono. La influencia petrarquista rompe con esa rigidez y permite a los poetas experimentar con multiplicidad de ritmos que, a su vez, anulan la ecuación estructura sintáctica/verso. (2) Personalmente, encuentro que los argumentos de Williams no sólo encajan con lo que mi profesor de literatura isabelina en la universidad de Salamanca, Antonio López Santos, nos explicaba allá por los años 90 del siglo pasado, sino que además le confieren mucha más resonancia a la idea de que la poesía inglesa de ese período, incluso la más cercana a la línea seguida por nuestros Garcilaso y Boscán, responde a una idiosincrasia o una manera de ver el mundo muy particular. (3) Mi traducción. |

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS