|

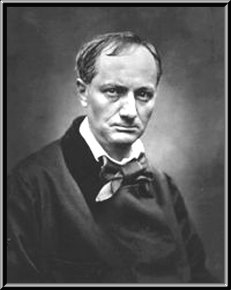

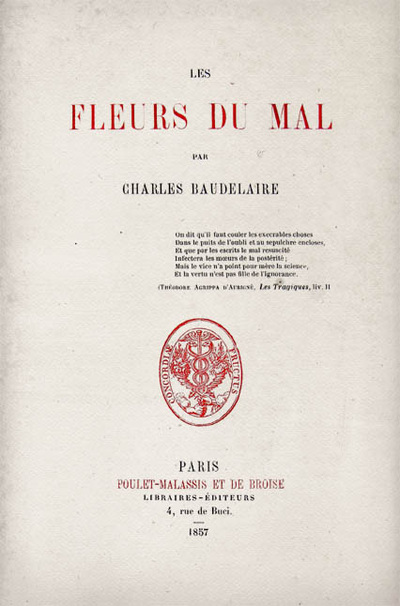

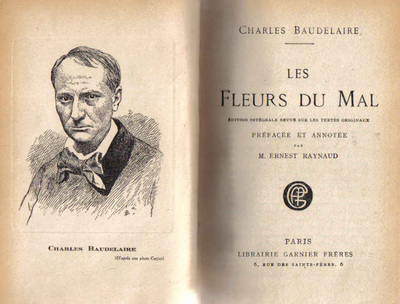

por BERTA GUERRERO ALMAGRO En la oscuridad del abismo nacen las más encantadoras flores. Para hallarlas hay que buscarlas con la mirada dispuesta a ello, con los ojos inundados de melancolía y novedad. Charles Baudelaire supo otorgar un perfil nuevo a la antigua capital parisina, hizo emerger la belleza entre la desgracia y la ilicitud, extendió su apatía al ambiente y estableció una relación simbiótica entre ellos para invadir toda su obra e invadirse él mismo de un spleen cautivante y particular. Para conocer la obra de Baudelaire, resulta bastante ilustrativo el poema CXXII de Las flores del mal intitulado ‘La muerte de los pobres’. Según el esquema de la obra, esta composición se incardina en la última parte del libro, titulada “La muerte”, que abarca desde el poema CXXI al CXXVI. Seis composiciones conectadas por su temática, como expresa el título del apartado, y, además, por su forma: están construidas, excepto la última —cuya extensión es superior—, con una misma forma métrica: el soneto. Se trata de la sección final de la obra baudeleriana; sección homogénea y unificada tanto por su fondo como por su materia, lo que ofrece una impresión final de redondez y perfección. He aquí el poema citado (se trata de la traducción realizada por Ignacio Caparrós para la editorial Alhulia [Baudelaire, 2001: 433]): CXXII LA MUERTE DE LOS POBRES La Muerte es quien consuela, y ¡ay! quien hace vivir: La meta es de la vida y es la sola esperanza Que embriaga y nos eleva, igual que un elixir, Y para ir a la noche nos dona la pujanza; En la escarcha, la nieve, la galerna al rugir, De este negro horizonte es luz vibrante a ultranza; Es el famoso albergue que en el libro inscribir, Donde dormir, sentarse y gozar la pitanza; ¡Es un Ángel que tiene en sus dedos magnéticos El reposo y el don de los sueños proféticos, Y quien hace la cama de indigentes y rotos; Es gloria de los Dioses, granero espiritual, Es la bolsa del pobre y su país natal, Es el pórtico abierto sobre Cielos ignotos! UN POETA CON LA CAPACIDAD DE CONDENSAR UN SIGLO En Baudelaire se aúna la tradición y la innovación, el Romanticismo que abre el siglo XIX y el Simbolismo que lo cierra. Aunque con Las flores del mal inicia una nueva vía en la poesía francesa del momento, no desaparece en él un característico poso romántico que resulta perceptible especialmente en el ámbito de la forma. La convivencia, pues, de tradición e innovación es propia de su obra, como se percibe en este poema. En cuanto a la forma, ‘La muerte de los pobres’ se construye empleando una estrofa clásica muy presente en la tradición poética: el soneto. Se trata de una forma surgida y perfilada en Italia, de carácter concentrado, cuyo sentido va desarrollándose paulatinamente a lo largo de los catorce versos que la componen —organizados estos, generalmente, en dos estrofas de cuatro versos y otras dos de tres versos— para eclosionar en el verso final. Esfuerzo, trabajo y excelencia en la creación de un soneto que cala en el lector y lo azuza con su impactante y laboriosa belleza. En ‘La muerte de los pobres’ aparecen dos estrofas de cuatro versos denominadas serventesios, cuya rima cruzada sigue el esquema ABAB; los tercetos ofrecen, en el original francés, la combinación de rima CCD, aunando los primeros y segundos versos por un lado y los terceros por otro. En la traducción, sin embargo, hay tres rimas en los tercetos en lugar de las dos que aparecen en el original. El esquema métrico de la traducción, por tanto, es CCD en el primer terceto y EED en el segundo. También el esfuerzo por lograr la perfección formal se percibe en la estructura sintáctica de la composición. Este poema se compone de once metáforas que definen y perfilan con nitidez la muerte desde la perspectiva de los seres más desfavorecidos. Tal serie de metáforas definitorias da lugar a una estructura sintáctica muy trabajada y pulida, ofreciendo una imagen final de sencillez. Es importante señalar que estas metáforas definitorias constituyen los atributos de un sujeto que sólo aparece una vez —encabezando el poema—, y al que se refieren en cada ocasión a través del verbo copulativo es. Sencillez formal obtenida gracias a la búsqueda de la palabra necesaria, de modo que la complejidad del tema —que se le escapa al lector por desconocer su totalidad— queda contrarrestada. Este trabajo exigente en la estructura del poema también se percibe en su sentido, que se condensa en un molde exacto y, al mismo tiempo, no deja indiferente al receptor. En ‘La muerte de los pobres’ se percibe una combinación de opuestos, pues lo mísero se entreteje con la dicha eterna, la muerte con la vida y el fin se convierte tan sólo en un principio sin límites. De modo general, el poema se halla invadido por una sensación de tranquilidad, pues la muerte se presenta como refugio final y anhelado asilo frente a una realidad de miseria y pobreza. No obstante, en el primer terceto resulta evidente un incremento de tensión conceptual y rítmica mediante la inserción de una oración exclamativa que desemboca en el estallido cadencial del segundo terceto. Respecto a la innovación, esta se encuentra sobre todo en el tratamiento del tema. Baudelaire, como apunta Enrique López Castellón en sus notas a Las flores del mal (Baudelaire, 2013: 653), no presenta la muerte como destrucción ni abismo —lo que resulta más habitual en la tradición literaria— ni como terrible fin a la existencia humana, sino como un modo de consuelo y sostén para la afrentosa vida del pobre. La muerte se convierte en la esperanzadora salvación a las existencias malditas. No se trata, pues, del modo más frecuente para tratar el tema de la muerte, por lo que se apunta un atisbo de novedad literaria y de originalidad en él debido a su más reducida aparición. Sin embargo, este atisbo de innovación no deja de remitir a un origen lejano en el tiempo, y, por tanto, no tan novedoso. La concepción de la muerte como salvación y pórtico de una vida más allá es una antigua idea religiosa y a lo largo de la historia literaria también se perciben muestras. Tal es el caso de Jorge Manrique y las Coplas a la muerte de su padre, donde, tras la muerte, llegamos a una morada sin pesar, o de Teresa de Jesús y su invocación a la «muerte tan escondida». EL ABISMO SALVADOR ‘La muerte de los pobres’ se caracteriza, a grandes rasgos, por un elevado número de metáforas que atrapan plástica y vivamente algo tan abstracto y desconocido para el hombre como el goce que puede proporcionar la muerte. Siguiendo a Verjat y Martínez de Merlo (2013: 475), la muerte se presenta en el poema, de modo general, como remedio al spleen, como salida al tedio vital. Es mediante las once apuntadas metáforas como Baudelaire presenta una serie de definiciones de la muerte; innova, en cierto sentido, respecto al tema y, al mismo tiempo, contrapone una concepción popular de la muerte —de raigambre más atea: la muerte como fin— con una esperanzadora —de tono religioso: la muerte como inicio—. Se produce en el soneto, por tanto, una contraposición de fuerzas entre el deseo común y el particular, entre la fe y el ateísmo, entre las ganas de vivir y las de morir, entre el fin de la existencia y el inicio de una nueva vida. Es digna de señalar, además, la oposición en el soneto entre el espacio terrestre y el celeste; la cual permite establecer en el soneto una estructura bipartita: las dos primeras estrofas se vinculan con un ámbito más terrenal y las dos siguientes, con el celestial. En relación con el contenido del poema, en el primer serventesio, la muerte —a la que se refiere el poeta en mayúsculas— es presentada a través de una personificación —mediante el pronombre quien— como un ser capaz de consolar (definición 1) y de ofrecer aliento para vivir (definición 2). Seguidamente, con un término de connotaciones positivas como meta, se presenta cual destino final tras la agotadora carrera de la vida (definición 3) y como la única esperanza capaz de embriagar al pobre y otorgarle fuerza para continuar (definición 4). La muerte, pues, personificada en un ser capaz de otorgar consuelo y fuerzas al ser humano miserable, rompe con la vida hastiada y apática a la que parece estar condenado. Sólo con la esperanza de llegar a la meta en la carrera de la vida el ser humano puede continuar viviendo; sólo la idea de la muerte funciona como un narcótico salvador, embriaga al hombre durante su vida y lo eleva, haciéndole intuir el descanso final. En esta estrofa, la muerte aparece también comparada con un elixir en la primera estrofa; sin embargo, tal símil puede considerarse, más que una definición autónoma, un complemento de la cuarta definición —la muerte es una esperanza similar a un elixir—. Respecto a la segunda estrofa, la muerte es presentada como luz en medio de la helada y ventosa oscuridad, como guía ante temporales y situaciones adversas (definición 5); también como albergue donde alcanzar reposo más o menos profundo —ya durmiendo, ya descansando sentados— y disfrutar del alimento (definición 6). Resulta interesante destacar la referencia que aparece en esta estrofa a el libro; referencia que ofrece posturas encontradas entre los investigadores. Por un lado, Verjat y Martínez de Merlo rechazan que Baudelaire se refiera a la Biblia debido al empleo de minúsculas y consideran que el poeta francés hace referencia a Las memorias de ultratumba, de Chateaubriand, donde se puede leer: «Tendrá pasaporte para la Eternidad quien dé pan a los pobres y les abra el albergue» (Baudelaire, 2013: 475). López Castellón, en cambio, rechaza esta idea y destaca su procedencia bíblica (2013: 653), aunque reconozca la extrañeza de que «Baudelaire, tan dado al uso innecesario de mayúsculas, se refiera aquí al “libro” por antonomasia, la Biblia, en minúscula». En Lucas 10: 30-35, se ubica la parábola del buen samaritano, en la que un hombre que ha sido asaltado por unos ladrones es llevado por el buen samaritano a un albergue donde podrá descansar y alimentarse —imagen que conecta con el soneto de Baudelaire—. También en el poema LIX (verso 26) y en CII (verso 23) aparecen posadas que se vinculan con el albergue de este poema. En cuanto a los tercetos, estos están más relacionados con el ámbito celeste. En el primero, la muerte se presenta como un espíritu alado y poderoso, un ángel —también en mayúsculas— con dedos atrayentes que concede descanso y alivio (definición 7). Capaz de adivinar el porvenir y de ofrecer así bienestar y seguridad a los pobres mortales; un ángel que otorga a los seres de más crudo futuro un lecho final en el que reposar. Finaliza el poema de modo anafórico, con el verbo es a la cabeza de los tres versos finales del segundo terceto. En ellos, la muerte queda metaforizada, a través de un serie de yuxtaposiciones, de modo elevado e incluso celestial: medio de alcanzar la gloria de los dioses (definición 8), estado que almacena y proporciona alimento para el alma —como si de un granero se tratase— (definición 9), patria en la que alimentarse y destino del humilde (definición 10) y medio de acceso al paraíso desconocido (definición 11). Por otro lado, es interesante hacer referencia a los elementos contrapuestos que atañen a la religión. Baudelaire combina biográfica y literariamente fe y ateísmo hasta el punto de despistar al lector e inducirle la duda hacia el verdadero sentido de lo que expresa. En este soneto, a través del tema de la muerte, el poeta francés defiende la existencia del alma y ofrece consuelo a los seres más humildes ante la miseria padecida en vida, pues, tras fallecer, los espíritus de estos pobres serán recompensados con la salvación eterna en el Cielo. En definitiva: en este soneto, Baudelaire combina elementos encontrados para ofrecer perspectivas múltiples y transformar algo comúnmente considerado terrible e indeseable en positivo y gratificante. La muerte se erige como salvadora de las clases más sufridoras y desfavorecidas, como el verdadero modo de abandonar el dolor que el cuerpo ha padecido en la tierra y alzarse al cielo para conceder goce al espíritu. Tal combinación de elementos contrapuestos es algo habitual en el poeta francés, que encuentra tremendamente atrayente esta unión de fuerzas contrarias. Destaca, siguiendo la terminología de Greimas, el empleo de la isotopía del amparo --consuelo, esperanza, fuerza—, del descanso --albergue, dormir, sentarse, reposo, cama— y del placer alimenticio --gozar, pitanza, granero, bolsa— para hacer referencia a lo desconocido y calificado en la tradición como aterrador. Las contradicciones y atracciones hacia aspectos desagradables y destructores —en los que nace una belleza terriblemente seductora— son, pues, fundamentales en la obra de Baudelaire. La tradición y la modernidad se conjugan en sus poemas para hacer que florezcan creaciones originales, auténticos pórticos de un nuevo estadio poético. El hastío que impregna las composiciones y que dirige al lector hacia el abismo no provoca, sin embargo, su aniquilamiento, sino un resurgimiento particular plagado de espléndida fatalidad. Las flores del mal crecen entre una sublimidad aciaga, pero tan gratificante que resulta complicado no dejarse llevar por ella.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS * Baudelaire, Charles (2013): Las flores del mal, edición bilingüe de Alain Verjat y Luis Martínez Merlo, traducción de Luis Martínez Merlo, Madrid: Cátedra. _____ (2013): Las flores del mal, edición bilingüe de Enrique López Castellón, ilustraciones de Eduardo Arroyo, prólogo de André Gide, epílogo de Théopile Gautier, apéndice de Walter Benjamin, Madrid: Abada. _____ (2001): Las flores del mal, edición bilingüe, traducción analógica de Ignacio Caparrós, en conmemoración del 180 aniversario del nacimiento de Charles Baudelaire, Prefacio de Pedro José Vizoso, Salobreña: Alhulia.

1 Comentario

|

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS