|

por NÉSTOR E. RODRÍGUEZ En su libro El gran cambio: la transformación social y política dominicana (1963-2013) (2014), Frank Moya Pons presenta un recuento minucioso de los avatares del desarrollo de la República Dominicana en el contexto de la modernidad capitalista. El historiador dominicano es puntilloso en la narración de ese accidentado periplo, del cual resalta los indudables avances de la República Dominicana en materia social, política y económica. La narrativa de Moya Pons podría leerse como la historia de la consolidación del capitalismo en su país natal, alcanzada a partir de un dilatado rosario de tropiezos que incluyó dos invasiones estadounidenses y una de las más cruentas y prolongadas dictaduras del siglo pasado. La literatura dominicana del tercer milenio explota desde diversos ángulos la misma veta, aunque no precisamente para ponderar de manera acrítica la modernidad del Santo Domingo actual. Este abigarrado y colosal archivo constituye un barómetro importante a la hora de aquilatar la pregonada modernidad democrática. Me refiero a una literatura de gran vitalidad que en sus apuestas ensaya con el abordar con ironía los procesos históricos, toda vez que dimensiona sus estrategias en las prácticas de la vida cotidiana y la producción de subjetividades. Las letras dominicanas de hoy se preocupan por documentar no solo las nuevas formas y relaciones sociales de la pujante sociedad que le sirve de marco, sino los itinerarios del afecto y sobre todo los ambivalentes matices de la modernización. Estos temas sobresalen en la novelística del nuevo siglo de dos prolíficos autores: Marcio Veloz Maggiolo y Ángela Hernández. Del primero cabe destacar El hombre del acordeón (2003), novela en la cual se abordan los temas del vudú dominicano y el merengue como vehículo de crítica política. Hernández, por su parte, indaga en la tradición del autoritarismo dominicano en Mudanza de los sentidos (2001) y Charamicos (2003). Con todo, es en la cuentística de Aurora Arias, recogida en su formidable Emoticons (2007), en donde se revelan con mayor intensidad los azares de un Santo Domingo que no compagina con la cultura de pompa y boato que copa los suplementos dominicales. Se trata de una literatura que asedia los modos tradicionales de pensar la cultura a través del cuestionamiento de la mitología que ha contribuido a legitimar una visión edulcorada de la modernidad dominicana. Este es un rasgo que comparte con la obra de escritores dominicanos afincados en el afuera geográfico de la Isla. La dramaturgia de Josefina Báez, autora de Dominicanish (2000), así como la narrativa de Junot Díaz son prueba fehaciente de ello. Ambos abordan con agudeza estas coordenadas al destacar personajes reconocidos en su capacidad de autoformación y resiliencia para dibujar los contornos de una pedagogía alternativa del sujeto dominicano. Asimismo, el archivo literario dominicano del tercer milenio da cuenta de esa entreverada madeja de contactos llamada cultura dominicana, y que incluye el cada vez más intenso intercambio a través del turismo y la inmigración con modos culturales provenientes de Latinoamérica, Europa, Norteamérica y en particular el Caribe que hermana a la República Dominicana con Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Haití. Se trata de contactos profundos e insoslayables que constituyen el caldo de cultivo de las mejores propuestas literarias de los últimos años.

Como muestra habría que mencionar la impresionante poesía de Homero Pumarol y Frank Báez, con su atención irónica al imaginario massmediático y popular; la narrativa de Rita Indiana, muy conocida internacionalmente por sus novelas Papi (2004), La mucama de Omicunlé (2015) y Hecho en Saturno (2019), la novelística de Rey Andújar, autor de Candela (2008) y Los gestos inútiles (2016), y la de Miguel Yarull con su colección de cuentos Bichán (2018). Estos narradores manejan una literatura que indaga en los vínculos con tradiciones foráneas para complicar y expandir la representación habitual de las múltiples culturas que integran la dominicana. El espacio literario dominicano del siglo XXI es amplio y diverso, señal inequívoca de que se cimenta en una firme tradición conformada por el oficio de varias generaciones de escritores de dentro y fuera de la Isla. Es evidente que estamos ante una literatura que goza de muy buena salud. Sus practicantes, repartidos en grupos harto disímiles en términos generacionales, llevan tiempo llamando la atención de la industria editorial a ambos lados del Atlántico. Esta industria vive un momento de particular efervescencia de la mano de sellos independientes dominicanos como Zemí, Cielonaranja y Ediciones De A Poco, e internacionales como Elefanta Editorial en México; Isla Negra, Callejón y Aguadulce en Puerto Rico, Corregidor en Argentina y Siruela, Periférica, Planeta y Amargord en España.

1 Comentario

por MARCO SANZ Guárdate de la noche, adorable animal que prefieres la cautela al placer. José Manuel Caballero Bonald, «Fábula milesia» La sexualidad humana está vinculada a un desarreglo fundamental: uno nunca sabe lo que busca, y cuando cree haberlo encontrado, es casi seguro que, ya sea en el acto o con el paso del tiempo, la experiencia resulte decepcionante. De aquello que supuestamente constituye nuestro objeto sexual nos separa una cantidad absurda de factores, que por lo regular sólo entorpecen o hacen de la satisfacción un problema al que el sujeto se enfrenta una y otra vez tras haber madurado genitalmente. Uno puede pensar en la cultura y, sobre todo, en la moral —o en cierto tipo de moral para la que el deseo sexual es una bestia a batir. En todo caso, lo que me interesa subrayar es lo siguiente: no hay deseo sexual que se satisfaga en el marco expedito de los “instintos naturales”, y esto en la medida en que, precisamente, el hombre es ese ser en cuya naturaleza no cabe el ser natural. Porque a diferencia de los animales, que se entregan a sus impulsos reproductivos sin moratorias, en el hombre, al menos desde que éste vive bajo el mimo de la civilización, madurez genital no suele ser sinónimo de viabilidad sexual. El hombre es, pues, la criatura que como animal ha fracasado —y una prueba fehaciente de ello la constituye la cantidad enorme de teorías y opiniones que se han elaborado para “explicar” la sexualidad humana, un fenómeno que, si lo comparamos con otras especies, no supone tantos quebraderos de cabeza. Volviendo a un tema de Julian Huxley, (1) creo que a nosotros, los seres humanos, nunca ha dejado de gustarnos ver cómo cortejan los animales: en la danza nupcial que el pavo real ejecuta antes de aparearse notamos algo a la vez romántico y familiar. Puede que alguien, no pudiéndose resistir, termine murmurando el lugar común: «Qué sabia es la naturaleza, que nos hermana a hombres y animales». Sin embargo, lo que en el fondo esta simpatía expresa es que allá adonde miremos no nos encontraremos sino con nuestro propio reflejo. El hombre —sigo a Huxley— es también una criatura engreída, a la que le complace rodearse de espejos —de aumento si es posible, pero en cualquier caso espejos—. Y así nos proyectamos en los animales y demás organismos vivos, hablando desfachatadamente de “pretendientes” y de “tímidas hembras que hay que desposar”, de “rivales celosos” o de “galanteo y fidelidad” —la lista es larga—, como si los pavos reales, o incluso los insectos, los bagres y los reptiles, etc., fuesen seres humanos en miniatura, con indumentarias o curiosas anatomías, pero con los pensamientos y emociones y, sobre todo, con los prejuicios de un habitante del siglo xxi de una metrópoli cualquiera. La misma hipérbole amasó el genio latino, que se pronunció a este respecto diciendo: omne animal post coitum triste est —cuyo sentido podemos glosar: «tras el coito todo animal queda entristecido». ¿Bajo qué argumento se puede extrapolar una experiencia individual no sólo a los miembros de una misma especie sino a todo el reino animal? Más aún: ¿cómo se llega a tal veredicto en un tema que, como lo anticipé al inicio, está sembrado de dudas y parece, lo comprobamos hoy, sujeto a una mutación continuada? En la historia del proverbio reina la polémica. No hay consenso entre los expertos: pudo haber sido Aristóteles el autor, pero también Galeno; y del catálogo de comentadores venerables, que es amplio, pocos aportan a la solución del enigma. Se trata sin duda de una auténtica disquisición filológica. En cualquier caso, por lo que respecta a su lógica interna, la paremia es sumamente elemental: para la medicina de base hipocrática, que alargó su hegemonía hasta alcanzar el siglo xix, la actividad sexual produce siempre un debilitamiento físico que redunda en un “bajón” psíquico por efecto de la derrama de semen, que en el marco del Corpus hippocraticum se considera un residuo rico en nutrimentos y lo hay de dos tipos: uno masculino y otro femenino. Hasta aquí la controversia es nula. El problema surge cuando, por un desafortunado abuso exegético, los comentarios pasaron del plano biológico al plano moral: la tristeza, ese efecto colateral del coito, nos habla de que el acto sexual es «un actus luxurie turpis et inmundus, una trampa de la naturaleza que solamente gracias al placer, como trampa que le acompaña, tiene éxito». (2) Aunque todo acaba retorciéndose cuando entre los especialistas se cita la versión completa: omne animal post coitum triste praeter gallum mulieremque, (3) esto es, «tras el coito, a todo animal le sobreviene la tristeza, a excepción del gallo y de la mujer». Y otra vez: ¿cómo se llega a un tal consenso? ¿Bajó qué argucias este proverbio, además de haber superado la prueba de los años, se entretejió en la intrincada madeja de la sabiduría latina, llegando hasta nosotros como otra prueba de una mentalidad que, lejos de haberse extinguido, ha sido objeto de una suerte de Aufhebung hegelina? Pues me intriga que sea sobremanera específica, y no tanto por lo que se refiere al gallo cuanto por lo que respecta a la mujer. En realidad, esto es perfectamente debatible para quien ha mirado en la tristeza una emoción adversa a las expectativas anímicas comunes y corrientes. Por lo regular, nadie en su sano juicio quiere estar triste. Y mucho menos se lo espera después de haber prodigado sus energías físicas en una actividad de la que, cuando es consensuada y satisfactoria para las partes, no cabe decir sino que es placentera. Entonces, ¿por qué excluir a la mujer de un proverbio cuya difusión, por lo visto, fue in crescendo pero sólo después de que se valorara su connotación moral por encima de su carácter biológico? Porque si a los hechos nos remitimos, no tendría ningún sentido hablar en tales términos teniendo en mente ciertos indicios, a la luz de los cuales nos daríamos cuenta de que para la “fisiología” del sexo antigua la libido de la mujer incluso era superior a la del hombre. Basta con ojear los fragmentos de la obra de Hesíodo para dar con aquel famoso pasaje donde el autor nos relata una discusión entre Zeus y Hera a propósito de estos temas. La pregunta concreta que avivaba el debate entre el dios padre y gobernador del Olimpo y su esposa era quién, si el hombre o la mujer, disfrutaba más del acto amatorio. Y para zanjar la querella solicitaron la ayuda de Tiresias, célebre adivino tebano, quien se resolvió a decir que de las diez partes físicas que inducen el placer sexual, el hombre sólo disfruta de una, mientras que la mujer lo hace con todo su cuerpo. (4) Aunque con ligeras variaciones, es posible encontrar la misma anécdota en otros escritores clásicos, entre los cuales cabe mencionar a Ovidio y a Apolodoro. (5) Con base en esta viñeta, podemos hacernos la idea de que para la Antigüedad, del sexo disfrutaban más las mujeres —o al menos estaban físicamente mejor capacitadas que los varones para ello—, y más allá de que, desde el punto de vista “fisiológico”, resulte lógico pensar en un agotamiento postcoital, de ello no se sigue o en todo caso no se alcanza a explicar cómo o por qué el proverbio se abandonó a la suerte de intérpretes que, a primera vista, eran bastante prejuiciosos. Me parece, pues, que estamos ante otro caso más para documentar históricamente la incomprensión masculina hacia la mujer. A estas alturas, para nadie es ningún secreto el que en materia de sexualidad, por lo menos en lo referente a la tradición, quienes han marcado tendencia han sido autores todos varones, por lo que, irónicamente, la visión que ha prevalecido sobre los rasgos femeninos del problema es masculina. La parcialidad es tanta, que todo cuanto se dice acerca de la sexualidad femenina, no es más que el resultado de una “metodología” que consiste en ir descontando de la experiencia masculina condiciones que sería “absurdo” atribuirle, como si fuera ésta la suma total de quién sabe qué imagen prototípica de la especie humana. Abundan los ejemplos. Sin ir más lejos: Sigmund Freud. La influencia que este hombre ha ejercido en la mentalidad occidental quizás no tenga —hasta ahora— parangón, sobre todo por lo que al sexo se refiere. Quién iba a decir que una persona como Freud terminaría por tener la última palabra acerca de la sexualidad humana: varón, educado en el seno de una familia de origen judío, y cuya infancia transcurrió al amparo de la sociedad medio burguesa en la Europa del siglo xix. Bastarían sólo estos detalles para obtener de Freud una primera impresión —pero ojo: de ninguna manera intento afirmar que prejuzgando tales aspectos biográficos es posible elaborar una crítica a la teoría freudiana sobre la sexualidad, eso en parte sería hacer psicoanálisis, y por supuesto esa no es mi intención; lo que me gustaría hacer en realidad es contextualizar al autor de una de las más influyentes doctrinas sobre la sexualidad inscribiendo su figura en una suerte de historia de las ideas. De lo que se trata, en suma, es de mostrar brevemente cuán miopes se vuelven las ideas cuando se pulen bajo el cristal empañado de los prejuicios de género. Es por cierto Freud otro de los especialistas modernos que utilizó la frase de marras en un texto de 1894, y en absoluto es extraño, pues sabido es que el padre del psicoanálisis era un profundo conocedor del mundo grecolatino. Lo sorprendente es que recurra a la paremia para diagnosticar una melancolía consecutiva a una relación sexual, diciendo de ella que era muy posible que se tratara de una «exageración de lo aseverado fisiológicamente: Omne animal post coitum triste est». (6) O al menos a mí me genera sorpresa —tomando en cuenta que, desde sus inicios y debido en gran medida a su formación como médico psiquiatra, Freud estuvo siempre preocupado por dotar a sus investigaciones de cierta respetabilidad científica. Y el que hablara de «exageración» del carácter fisiológico del edicto nos recuerda lo que decíamos arriba a propósito del abuso exegético que hizo que los comentarios al respecto pasaran del orden biológico al moral. Pero aquí ocurre algo interesante: ya no se trata de una lectura moralizante, sino de una auténtica psicologización —más aún: Freud convierte la tristitia postcoital del Sr. Von F. en un caso de interés clínico. Ahora bien, ¿por qué descartar a la mujer de esta propensión a la tristeza o melancolía secundaria al coito? Se me ocurre una posible respuesta: porque para Freud, en comparación con el ser masculino —que representa, decíamos, la “suma total” de la que habría que ir restando elementos para que la sexualidad nos revele así su secreto—, la mujer es un criatura deficiente, por lo que resulta poco probable, cuando no imposible, que padezca de un “mal” que ha sido diagnosticado exclusivamente en pacientes varones. Pocos se escandalizan ya de que, para Freud y la teoría psicoanalítica en general, la mayoría de los desajustes psicológicos de la mujer encuentra una explicación causal en la envidia del pene. La diferencia anatómica, según estos señores, marca el destino de la mujer con las siglas de un complejo de castración que redunda en un sentimiento de inferioridad. Es el nódulo edípico típicamente femenino. La explicación “etiológica” no teme confundir la profundidad con el ridículo: por supuesto todo ocurre durante la infancia: tras la visión del genital masculino, «la niña advierte en seguida la diferencia y —preciso es confesarlo— también su significación. Se siente en grave situación de inferioridad manifiesta con gran frecuencia, que también ella ‘quisiera tener una cosita así’, y sucumbe a la ‘envidia del pene’, que dejará huellas perdurables en su evolución y en la formación de su carácter, y que ni siquiera en los casos más favorables será dominada sin grave esfuerzo psíquico». Estas palabras provienen de un texto de 1933, que Freud publicó por vez primera en la Internationale Psychoanalytischer Verlag vienesa, y que tituló muy en su papel «La feminidad». La línea que viene inmediatamente a continuación de la cita anterior es tan provocativa como jocosa: «El que la niña reconozca su carencia de pene no quiere decir que la acepte de buen grado». (7) Hace falta coraje para decir estas cosas, de ello no caben dudas —después de todo Freud dio a la imprenta el resultado de sus indagaciones en una época dominada por cierta mojigatería burguesa—; pero también hace falta estar imbuido hasta las cejas en los propios prejuicios para dar por universalmente válido lo que, a la luz de un análisis cultural comparativo, no pasa de ser la subjetivación de un proceso histórico jalonado por determinados agenciamientos de poder. Freud es un maestro de lo que Borges llama la «postulación de la realidad»: aun cuando nos prevenga de que es preciso confesarlo, de hecho no es necesario que nos diga abiertamente cuál es el significado del pene que él tiene en mente, pero de no suponerlo no tendría ningún sentido que rematara su hipótesis diciendo que «con el descubrimiento de la falta de pene, la mujer queda desvalorizada para la niña, lo mismo que para el niño y quizá para el hombre». (8) Y no se me ocurre nadie mejor que Simone de Beauvoir para evidenciar la parcialidad del argumento freudiano. Basta, incluso, una breve pero aguda observación: «Para que tome el carácter de una frustración, la niña tiene que estar por alguna razón descontenta de su situación; como observa oportunamente H. Deutsch, un acontecimiento exterior, como la visión de un pene, no puede condicionar un desarrollo interno: “La visión del órgano masculino puede tener un efecto traumático —dice—, pero sólo con la condición de que vaya precedida por una cadena de experiencias anteriores propias para crear este efecto”. Si la niña se siente impotente para satisfacer sus deseos de masturbación o de exhibición, si sus padres reprimen su onanismo, si tiene la impresión de ser menos amada, menos estimada que sus hermanos, entonces proyectará su insatisfacción sobre el órgano masculino». (9) La psicología de la mujer no se explica —como en su hora quiso el psicoanálisis— por sus “deficiencias” anatómicas, sino por la interpretación que, a lo largo de los siglos, se ha venido elaborando —por hombres, generalmente— en torno a la diferencia física entre machos y hembras. Que el falo simbolice todo cuanto en la civilización y el progreso resulte envidiable, sólo prueba que los aires de superioridad son el síntoma de una paranoia masculina. Podríamos añadir aun la contrastada opinión de Bronislaw Malinowski, el reputado antropólogo que, al calibrar la validez del complejo de Edipo, demostró cómo la horda primitiva, de la que según Freud parte toda la problemática de la identificación de los géneros, fue sagazmente «provista de todo el mal humor, los prejuicios y los desajustes de una familia europea de clase media», (10) sugiriendo que, como científico, el autor de esta hipótesis era un excelente fabulador. Por lo antedicho, querer contraargumentar el posicionamiento de De Beauvoir diciendo que no es sino una manifestación más de la lógica de la castración, es parapetarse en la terquedad de los mismos prejuicios sobre los cuales se ha cimentado la teoría. Por esa y otras razones, cuando los psicoanalistas hablan de resistencia; cuando lo que escuchan o analizan no cuadra con la doctrina; cuando tildan de mecanismo de defensa a la conducta que se resiste a la causalidad sexual; o cuando a las críticas le oponen el refrán «cuando el río suena, piedras trae», uno siente hasta vergüenza ajena. Lo que sí resultaría preciso confesar, entonces, es que la interpretación psicoanalítica de la mujer —y con ella un montón de cosas más— juega a favor y se empeña en legitimar una mentalidad que hoy más que nunca es beneficioso combatir, no sólo porque hace tiempo ya que despide el fétido olor de la podredumbre, sino porque aferrarse a ella constituiría una prueba más de que la estupidez humana no tiene límites. Y es triste escuchar a quienes lo acusan de ser una mera moda, aun cuando en el combate se haga evidente el atolladero al que nos ha conducido el mirarlo todo según su tamaño y contundencia: esta manía fálica es incluso nociva para el planeta. De modo que la razón por la cual se excluyó a la mujer de aquel proverbio, nos estaría hablando de que, en un principio, existía la idea de que el femenino era un género privilegiado, por cuanto disfrutaba de la interacción sexual sin remordimientos, y de que, por otra parte, si archivamos a título histórico cómo del omne animal se hizo una suerte de categoría clínico-moral en la nosología varonil, en un universo donde el placer parece masculinamente monopolizado, la sexualidad de la mujer permanece en la absoluta incomprensión, convirtiéndose así en un ámbito para “testar” las más absurdas hipótesis. Pensando, pues, en nosotros, nada prueba, como bien lo echó de ver Michel Foucault, que nos hayamos librado de aquella actitud pretendidamente científica hacia el sexo que nos legó el siglo xix, para la cual no se trababa —por irónico que esto pueda parecer— de decir una verdad apodíctica sobre el tema, sino de impedir que ésta se produjese: «Desconocimientos, evasiones y evitaciones no han sido posibles, ni producido sus efectos, sino sobre el fondo de esa extraña empresa: decir la verdad del sexo». (11) Y no importa cuántos años hayan pasado ni qué posibilidades reales nos aporta la época para gozar de una vida sexual saludable y satisfactoria, mujeres y hombres seguimos manteniendo ideas fraudulentas en torno a la sexualidad, incluso monomanías que a menudo no encuentran su correlato en los hechos. Andamos a tumbos con las cosas, y respecto al sexo quedan aún correcciones pendientes. Una pareja heterosexual queda para pasar un buen rato, y al hombre sólo le preocupa tener una erección, penetrar y eyacular —¡y zas se acabó! A estos varones habría que recordarles que es un error creer que el acto sexual suprime el deseo, y que no concebir para el sexo otro fin que la eyaculación es una perezosa descortesía de parte suya—, (12) mientras que la mujer, obviamente insatisfecha, se ve obligada a conformarse con lo que hay, sobre todo si siente por la otra persona algo más que un mero deseo carnal. La escena es más frecuente de lo que nos gustaría reconocer. Por eso, en semejante contexto, lo más justo sería darle un giro al antiguo proverbio y decir: omnis mulier post coitum tristis est. En este y en tantísimos otros casos, lo aconsejable es, pues, seguir por ejemplo las recomendaciones que María Encarna Sanahuja daba a propósito del estudio de los orígenes de la humanidad: es preciso dejar de promover definiciones de fenómenos históricos en términos esencialistas, evitando elevar a categorías universales de análisis las relaciones sociales o instituciones que prevalecen en la actualidad. (13) Sólo así estaríamos en condiciones de apurar el camino que, a pesar de esos detalles que nos harían pensar en lo contrario, ya hemos emprendido, y dejar por fin en el olvido episodios de persecución represiva. Porque que a poco que uno escarbe se percata de que la historia de la sexualidad que arranca hacia el siglo xix —contra la cual, dicho sea de paso, se subleva el erotismo moderno— no ha sido sino una pedagogía de la represión, movida por el filisteísmo y la doble moral, y que tendió a podar en los sujetos el follaje del deseo sexual, dejando únicamente aquellos usos y costumbres que las instituciones sociales juzgaron practicables. El resultado de este proceso es de dominio público: con él vino a estrecharse el círculo de la sexualidad y a hacerse menos briosas las manifestaciones de la libido. Pero, entretanto, ¿qué ocurrió con el deseo sexual? Las mujeres y hombres que ahora somos no pueden menos de sonreír al echar la mirada a esas épocas y comprobar que sí hemos avanzado: por decir algo primero, la pudibundez con la que se machacaban otrora las manifestaciones de la libido ya no produce tanta ansiedad. Son cada vez más los contextos donde ni siquiera hace falta tomarse la molestia de interrogarse por el “secreto” de la sexualidad; y donde, al menor indicio de que aún persiste una obsesión por el sexo, ya sea en forma de un endiosamiento de la fuerza libidinal o como expresión de una perversa lógica de dominación, lo cierto es que ya no se tiene la paciencia ni el temor para denunciar los abusos ni para señalar los excesos. Con todo, se engaña quien espera ver el asunto algún día felizmente resuelto. Como toda realidad humana, la sexualidad se antoja esencialmente conflictiva. Y sin embargo, a este respecto pienso en unas palabras del inconmensurable Nicolás Gómez Dávila: «Nada más repugnante que lo que el tonto llama ‘una actividad sexual armoniosa y equilibrada’. La sexualidad higiénica y metódica es la única perversión que execran los demonios como los ángeles». (14) Comoquiera que sea, celébrese que cuando menos el hediondo aroma de la mojigatería vaya disipándose al grado de desaparecer. Cualquiera puede tener la impresión de que tenemos un pie en el umbral de una época donde la diversidad y la tolerancia quieren marcar la pauta. Si el deseo ha de ser un haz de luz que se descompone al chocar con el prisma de la subjetividad, me uno a los que esperan ver cuál será el perfil de una sociedad multicolor o más receptiva a los matices. La historia quiere darnos una lección: no habrá ninguna hoja de parra que alcance a disimular por completo la voluptuosidad del deseo —y ni siquiera la prohibición ciega y testaruda, que sólo ha demostrado cómo hacer para que las cosas se pongan al rojo vivo. En un escenario tal, quizás no falte mucho para que la tristeza postcoital sea cosa del pasado. NOTAS:

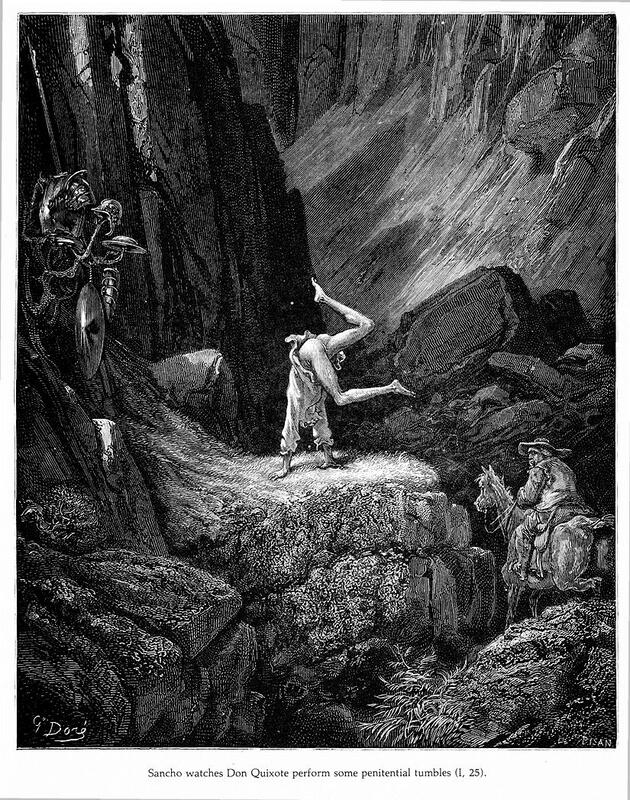

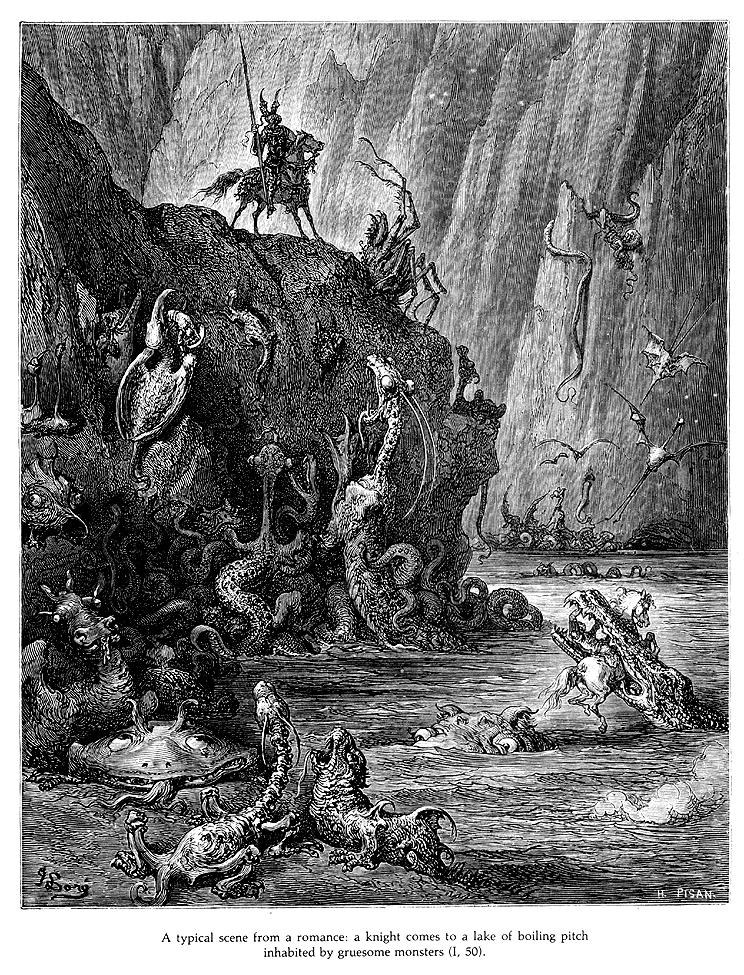

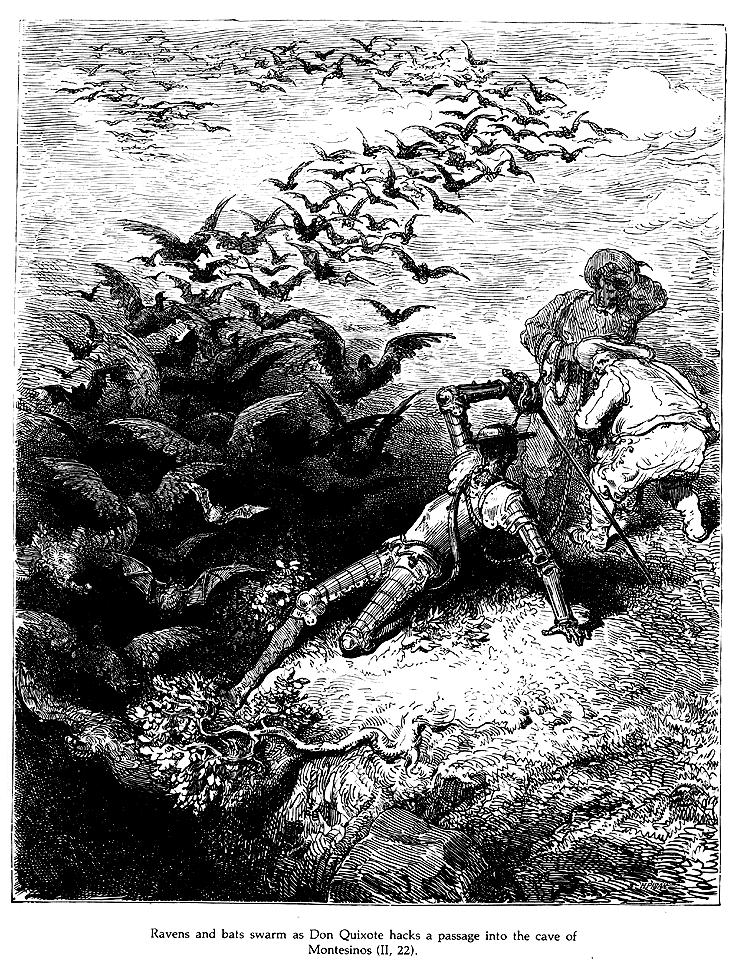

(1) Véase J. Huxley, «El cortejar de los animales», en El hombre está solo, Buenos Aires, Sudamericana, 1953, p. 209. (2) E. Montero Cartelle, «Omne animal post coitum triste: de Aristóteles a Freud», Revista de Estudios Latinos (RELat), 1, 2001, p. 117. (3) Véanse, por ejemplo, G. Vorgberg, Glossarium eroticum, Hanau, Müller und Kiepenheuer Verlag, 1965, p. 647 y A. C. Kinsey et al., Sexual Behavior in the Human Female, Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1953, p. 638. (4) Interpreto libremente algunos pasajes alusivos a Melampodia, un poema de Hesíodo del que, desafortunadamente, no poseemos versión íntegra alguna. (5) J. Glenn, «Omne animal post coitum triste: A Note and a Query», American Notes and Queries, 21 (3/4), 1982, p. 50. (6) S. Freud, «Manuscrito F. Recopilación III», en Obras completas, t. I, Buenos Aires, Amorrortu, 1986, p. 236. (7) S. Freud, «La feminidad», en Los textos fundamentales del psicoanálisis, selección e introducción de Anna Freud, Madrid, Alianza, 1997, pp. 559-530. (8) Ibíd., p. 531. (9) S. de Beauvoir, El segundo sexo, Madrid, Cátedra-Universitat de València, 2017, p. 350. (10) B. Malinowski, Sexo y represión en la sociedad primitiva, Buenos Aires, Nueva Visión, 1974, p. 169. (11) M. Foucault, Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber, México, Siglo XXI, p. 72. (12) Véase J.-P. Sartre, El ser y la nada: Ensayo de ontología fenomenológica, Barcelona, Altaya, 1993, p. 409. (13) M. E. Sanahuja Yll, Cuerpos sexuados, objetos y prehistoria, Madrid, Cátedra, p. 88. (14) Escolios a un texto implícito, Vilaür, Atalanta, 2009, p. 335. por MARTA LEDRI ¿Cuál fue la intención inicial de la máxima novela española? El mismo Cervantes lo manifiesta: Mi deseo es poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías. Errática en sus comienzos, esta novela, que tal vez estaba pensada para ser incluida en las que luego se reunieron bajo el título de Novelas ejemplares, fue haciendo camino al andar, o mejor dicho al cabalgar, desde el preciso instante en que el hidalgo revestido de caballero andante escapa por la puerta falsa de un corral. No da cuenta a nadie cuando recibe el llamado a enderezar entuertos. Cervantes, después de admirar y salvar a Amadís de Gaula de la inspección inquisitorial que llevan a cabo en la biblioteca del maltrecho caballero al regreso de su primera salida, el cura, el barbero y el ama, que no dudan en encender una hoguera y como Torquemadas mandan al infierno todos los volúmenes que había comprado Alonso Quijano a costa de malvender sus tierras, sostiene en varias oportunidades, ya como narrador, que es necesario regresar al ideal épico y verosímil del caballero que se encarna en la figura del Cid. Solo así, la España de Felipe II, empobrecida, endeudada, podría salvarse. A pesar de su admiración por el sobrio héroe de la gesta, su creación cobra vida y, aunque prevalezca la parodia, construye un héroe a la manera mítica. Más allá del perfil paródico es posible reconocer en toda la novela (1605 y 1615) los mitemas que conforman el arquetipo del héroe mitológico. Don Quijote vive dentro de un espacio real, pero se comporta como si el tiempo mítico y la utopía lo circundaran. Utopía y ucronía dentro de una España real, en la cual la hidalguía se empobrece, los caminos rurales son vigilados por la santa Hermandad y los pobres, como Sancho, solo comen cebollas. “El viaje” está lleno de obstáculos pero a pesar de sus recaídas, a pesar de las burlas de Frestón, a pesar de las advertencias de Sancho, Don Quijote va tras su aventura amorosa: desencantar a Dulcinea, salvarla de la forma vil de rústica a la que la han encadenado. Es el nuevo Orfeo que desciende a Hades para devolver a la vida a Eurídice; es Odiseo descendiendo para buscar la respuesta de Tiresias y poner los pies en la rocosa Ítaca, es Eneas impulsado a enfrentar las caliginosas tinieblas para poder refundar Troya. ¿Cuál es el infierno de Don Quijote? Desde esta perspectiva, el descenso a los infiernos o el vientre de la ballena es la incursión a la Cueva de Montesinos. Don Quijote se ha demorado en las Bodas de Basilio y Quiteria. Ha mediado por los enamorados. Sin embargo, no deja de pensar en su empresa personal, a él también le duele el amor. Por esta razón y con la ayuda de un primo de los novios se dirige a Montesinos, la cueva cuya entrada está obstaculizada por espinas y cabrahígos. No se amedrenta ante estos Cerberos y atado por la soga queda unido a los dos mundos. Va hacia el omphalo, el centro u ombligo del misterio. Lejos quedan Sancho y el primo. La luz es cada vez más escasa y sin temor hace pie en el infierno de los encantados personajes de sus lecturas. No hay ríos, ni barqueros. El Aqueronte ha escurrido su caudal, el Leteo no lo moja con su líquido amnésico (sabremos después que solo lo adormece). El Hades de Don Quijote es de cristal y el rey de este infierno de epopeyas es el mismo Montesinos, que se duele de la muerte de Durandarte. El castigo es el encantamiento de Merlín. Ningún mortal que descienda al inframundo puede regresar. El que consigue ascender o realizar la anábasis se convierte en héroe. Don Quijote escapa del tiempo real. Bajo tierra está sepultado tres días y, como Cristo, resucita glorioso. Es solo espíritu enamorado, no ha tenido necesidades físicas, no ha sentido hambre porque los muertos no comen. Liviano como una silueta o una idea, no tiene gravedad. Tiene el peso de una letra o quizás de una página. Ha descendido para elevarse al estado de personaje. Ha visto la galería de muertos famosos de las novelas de caballería y como Orfeo regresa, sin lira, pero con el mismo pesar, a la tierra de los que de pan se alimentan, sin Dulcinea. La amada sigue cautiva en su forma de aldeana. Anacronías entre los muertos de Montesinos y los que han quedado en la superficie. Don Quijote supera la mayor prueba de un héroe mítico. La cueva para él no ha constituido una catábasis, es más bien una sublimación. No siempre los Infiernos son lo que parecen. A veces solo descendiendo se encuentra o al menos se vislumbra lo que tanto se busca. Tal vez por eso el vuelo sobre Clavileño en la estancia de los duques no lo haya elevado hasta las órbitas celestiales. Él ha encontrado el cielo en el mismísimo infierno. PS: El episodio se narra en los capítulos XXII y XXIII de la segunda parte de la edición de 1615. No hay citas porque, como dice León Giecco, «Todo está guardado en la memoria».

por FERNANDA BALLESTEROS In memoriam Minerva Margarita Villarreal Cuatro días antes del Tercer Encuentro Literario 13 Habitaciones Propias, un mensaje de audio del “Chapito” Guzmán amenazó al presidente: «te voy a calentar todos los estados, loco». Los balazos en Culiacán se callaron con la liberación del hermano Ovidio. Fue desde un mensaje de audio como también nos llegó la información a nosotras. Era de Viridiana Carrillo. Nos dijo que el plan continuaba, que no nos iban a ganar, que la ciudad no es de ellos, que nuestra rebeldía es esto: Encuentros. Espacios donde defendemos la palabra por encima de todo. Aterricé en un Culiacán de calor tropical, con el río que lo atraviesa y la catedral con una luz que parpadea por la noche en una de sus dos torres. Era lunes. Nos instalamos en un restaurante vacío en una calle empedrada, decorada con foquitos en zigzag de banqueta a banqueta. Los nombres del chat se volvieron caras y se fueron extendiendo en universos mientras pasaban las horas. En los siguientes días: foros, conversatorios, lectura de poemas, de cuentos, de extractos de novela. Palabras que se iban tejiendo antes y después del momento en el micrófono, en los desayunos del hotel, en el camino a pie rumbo al Instituto de Cultura, en las comidas y cenas de mesas largas, donde una vez probamos el pan de mujer. Le dicen así porque lo hacen con un dulce llamado panocha o porque la receta no tiene huevos o porque antes lo horneaba pura dama. Llegamos a la conclusión de que los ovarios serían el equivalente femenino de los huevos, y que al pan de mujer no le falta nada. Y que está bueno, y que es dulce pero no demasiado. Una mañana, antes de las actividades, fuimos al Jardín Botánico. Vimos espinas sobre el agua en la ninfeácea más grande del mundo, troncos como manos gigantes, verdes en texturas esponjosas, lisas, rasposas y libélulas azules. Vimos bambús que, después de germinar, tardan siete años en salir de la tierra. Dijimos que todas deberíamos de tener, cerca del escritorio, en la habitación propia, un bambú para recordarnos que vale la pena fortalecer la raíz, que vale la pena la paciencia, las horas en soledad, las palabras que plasmamos y las que borramos. No fuimos a Altata, pero los organizadores nos llevaron a un restaurante de nombre surreal (Cow Fish), con espíritu playero, piso de tierra y caguamas plantadas en hieleras al centro de las mesas. Ave Barrera, quien horas antes concluyó el foro de Virginia Woolf con optimismo, abrió la pista de baile con alguna ranchera, entrelazada con Sebastián, uno de los organizadores que resultó un animador excelso con movimientos para todo tipo de música. Reggaetón, Rosalía, Luis Miguel. Escritoras y organizadores se iban parando a bailar en círculo, en parejas, con los tarros por ahí, llenándose, vaciándose. De pronto El ‘Nocturno a Rosario’ de Manuel Acuña en una balada del rey de los narcocorridos, Chalino Sánchez. Los foráneos dejamos el escenario para los culichis, quienes se abrazaron y cantaron con el alma leyendo las letras de la canción en el video de YouTube. Me senté, los observé y amé Culiacán. Ese punto violento del planeta donde las personas son agradables, francas, buena onda, chilas. Abstraída por el espectáculo, sentí muy cerca de mi oído lo que me decía Alguien que llegó por atrás: «¿Te acuerdas del personaje de mi cuento? ¿De la familia que te conté que ahora tienen armas? Son ellos los que mataron al Chalino». A veces da miedo escribir nombres porque en este país da miedo hablar y preferimos cantar, meterlo todo en palabras de alguien más. Minerva Margarita Villarreal cambió los nombres de las personas y del pueblo patriarcal del que habla en su libro de poemas Vike, un animal dentro de mí. «Porque no quiero que me maten», dijo. Los nombres de personas y de lugares cambian, pero vienen de un mismo conflicto y hay que encararlo, despellejarlo, con poesía o con citas exactas, periodísticas, aterradoras como las de Diana del Ángel. O en cuentos, como el de ‘Alta costura’ de Atenea Cruz, que lo dice: «es como todo en este pinche país: un secreto a voces». No fuimos a la capilla Malverde, nomás me la imaginé con los narcos en oración y el santo rodeado de flores. Me quedé con ganas de ir al panteón a ver las tumbas con aire acondicionado y wifi. Me quedé con ganas de escuchar más poemas en mixteco sobre hormigas y de continuar la conversación en torno a la edificación de la mujer, de nosotras como hijas de Virginia Woolf, como mujeres que necesitamos construir la libertad en un país donde hay una violación cada cuatro minutos. Karen Villeda lo escribió en Agua de Lourdes. Leerla me pareció un cierre ideal a un encuentro femenino donde cumplimos lo que Viridiana dijo: demostramos la fibra, la corpulencia, el impacto de la palabra. (*) Fernanda Ballesteros (Hermosillo, México, 1991) es escritora, pintora y productora de documentales. Autora de Arigatou goza-y-más (Elefanta/ISC, 2019, premio Crónica CLS 2018). Licenciada en Periodismo por la UP, maestra en Literatura por Casa Lamm y en Historia contemporánea por Sorbonne Paris 1.

|

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS