|

por JAVIER ALCORIZA

0 Comentarios

por JAVIER ALCORIZA Para Marta Semitiel «Enséñame cómo puedo dejar de pensar». Romeo y Julieta, I, i, 223 1. EN EL QUICIO DE LOS TIEMPOS. La cita del título, “profesor de filosofía”, remite a Lev Shestov, el filósofo existencialista: «Por extraño que pueda parecerles a algunos, mi primer profesor de filosofía fue Shakespeare, con sus enigmáticas, incomprensibles, amenazadoras y melancólicas palabras: ʻEl tiempo está fuera de quicioʼ». Shestov fue un gran lector de filosofía y de literatura. Su visión no discrimina cuando se trata de calibrar lo que llamaba las «peregrinaciones del alma». Filosofía, literatura, arte... El alma peregrina hasta el santuario de las obras. Lo que manifiesta es más relevante que lo que adora. El alma no es, al modo de Emerson, sino que deviene. Está en el cambio pitagórico, no en la permanencia. Esa sumisión al tiempo es consonante con Shakespeare. El conflicto entre cambio y permanencia está en sus obras. La mente moderna lo hará suyo. Subordinará la permanencia al cambio. Shestov lo plantea a su manera: desde el relato de Génesis, hemos caído en las garras de la necesidad. Nos revolvemos en vano. Tanto al conocer como al actuar, nos hemos vuelto lastimosamente obedientes a una visión del mundo más pobre que la propia experiencia del mundo. Shakespeare no habría cerrado la puerta a esa libertad de afirmar la soberanía del alma, de los fenómenos entre los que habita y resulta iluminada. Nuestra tarea consiste en devolver a Shakespeare a su tiempo, que es un quicio del tiempo, según Hamlet. Si el tiempo está fuera de quicio, se debe a que estamos en el paso de lo antiguo a lo moderno. La pérdida de la fe, sin embargo, no es voluntaria. El espejismo del escepticismo es que la voluntad gobierna impotente... ¿No es curioso que Shestov, desde Rusia, y Thoreau, desde América, se refieran de manera elegíaca a que ya no hay filósofos, sino «profesores de filosofía»? ¿No hace falta cierta expansión postoccidental para no incurrir en las contorsiones nihilistas de Nietzsche o en la venenosa melancolía de Chéjov? 2. HUMANIZAR A SHAKESPEARE. El contexto de Shakespeare era el de la religión. El debate sobre si fue católico o protestante lo pone en primer término. Hablar de «ausencia de religión» en Shakespeare, como hará George Santayana en sus Interpretaciones de poesía y religión, es ir por delante de lo que la propia época habría dicho de él. Digamos la Época, como Shakespeare saca a escena al Tiempo en El cuento de invierno. Jonathan Bate llamaba a Shakespeare el alma de su época. La crítica se vuelve trascendental, como ocurrirá con Emerson: Shakespeare o el poeta. Emerson dirá que la poesía es una protesta contra el ateísmo de la civilización. ¿Era Shakespeare gnóstico o agnóstico, si no ateo? ¿Qué entenderemos por civilización, si abstraemos a Shakespeare (y a Cervantes y a Molière) de ella? ¿Queda civilización sin ellos? ¿En qué se ha convertido la civilización que ha superado a estos poetas como objetores de su ateísmo? ¿Habrá necesariamente que abogar por la fe frente a la razón para reponer a Shakespeare en el “trono” de nuestro pecho (Romeo y Julieta, V, i)? Kant dirá que la razón debe dejar espacio a la fe, como si advirtiera que la generosidad, no la rigidez, completa la actitud filosófica. Shakespeare está en ese lugar, el de la defensa de la integridad, aun cuando en sus obras, en sus tragedias, nos presente formidables problemas: Hamlet o Medida por medida son un ejemplo. Y Shakespeare es el mismo en todas sus obras, lo que nos obliga a repensar la idea de su genialidad impersonal. Perseguir la forma de Shakespeare, sin incurrir en ningún esteticismo, podría orientarnos a la hora de escuchar sus lecciones de filosofía. ¿Qué forma preside la totalidad de sus obras, dramáticas o líricas? ¿Qué podemos decir de todas ellas sin emplear fórmulas de una vaguedad irritante o consoladora? ¿Qué posibilidades tenemos de humanizar a Shakespeare? ¿Estamos en condiciones de devolver a nuestra lectura la plena humanidad de su escritura? 3. “EL SEÑOR DE MI PECHO”. Estar plácidamente sentado en el trono... Esa es la actitud regia por excelencia en Shakespeare. No es algo exclusivo de Romeo, sino un privilegio de los personajes que encuentran su lugar en el mundo. Oímos decir al “profesor de filosofía” que ya lo hemos encontrado. Todas las cosas que nos suceden, sobrevenidas, llegan tarde cuando nos hemos sentado en ese trono. El trono es la anticipación de nuestra naturaleza, allí donde alcanza a anidar la mente que es consciente de su poder o, como en Romeo, de su amor. La objeción sería que ese amor es un suceso sobrevenido. Sin embargo, Romeo ya andaba enamorado, o eso creía. Hace falta una base natural para obrar un milagro: Rosalina para Julieta. Ningún privilegio del ser nos pone a salvo del engaño de nuestras impresiones o pasiones anteriores. Romeo estaba destinado a enamorarse de Julieta en el sentido de que la experiencia capital no dependerá en adelante de los accidentes. En realidad, el accidente se somete al ser soberano. El personaje se comporta como si el mundo estuviera en deuda con él. Se trata de la perspectiva inversa a la que el individuo moderno suele adoptar, siempre tras los compromisos asumidos. No es lo mismo cobrar una deuda que saber que están en deuda con uno. Lo primero es la urgencia o ansiedad del tiempo revuelto, revolucionado por esa falta de sustancia de una existencia desencantada. Lo segundo es la plena posesión de sí mismo e incluso el olvido de la lista de deudores. Que llamen a nuestra puerta y tal vez nos dignemos a abrir. El señor de nuestro pecho está plácidamente sentado en su trono. Eso es irradiar, aun al borde de la tragedia, una calma casi sobrenatural, la redención del espíritu, el paso firme tras el cual han desaparecido todos los indicios. Que se guarden las señales quienes vivan aún en la necesidad de revelarse a sí mismos. El señor del pecho emite, no recibe señales. No hay novedad alguna para el generador de oráculos. Ya no espera una respuesta, sino que flota en la maravilla de las melodías para la que había nacido. Esa juventud no hollada por la decepción no se llama solo Romeo, pero en él tienen cabida todos sus portadores. No es de extrañar que las convenciones o locuras del mundo estén desarmadas frente a la suma cordura de Romeo. Mercucio, el mensajero de la reina Mab, puede burlarse de Romeo, de todos los usos humanos, pero hay un engaño que supera a todos los demás, que ya equivale al ser supremo, soberano, el señor del pecho, respecto al cual todos los movimientos parecen retrocesos o descensos. Romeo es el límite. Las familias que lo han visto nacer vivirán en una calma de reconciliación empobrecida. Tenemos que aprender a desentrañar la orfandad de Romeo. 4. LA APUESTA MÁS ALTA. Pero habrá quien hable de la precipitación de Romeo... ¿No albergan las tragedias un mensaje de prudencia, la virtud que sabe interpretar el tiempo, con el fin de conservar la vida, de prometer, en medio de una hostilidad ancestral, como la de las familias, «más vida»? ¿No era la prudencia la cara oculta de la filosofía de Shakespeare en esta tragedia? ¿Es superior la apuesta por Romeo o por la disolución de la tragedia en una enseñanza más fácil de asimilar? La juventud de Romeo, en definitiva, no es la juventud sin más: Mercucio o Paris o Teobaldo también son jóvenes. En realidad, Romeo y Julieta dirían que su juventud no tiene la culpa, que el amor ha descontado su insuficiencia... Sin embargo, sabemos que no están enamorados como Antonio y Cleopatra, la tragedia en la que Shakespeare hace hablar a los amantes sin hablar del amor. Dicho a la manera de Hazlitt: Romeo y Julieta no han conocido los placeres del amor. El amor, dice el ensayista, es la anticipación del placer. Toda su intensidad vacuna a los enamorados contra la decepción. Esa perspectiva de descubrir el placer convierte a Romeo y Julieta en personajes inalcanzables. Su distancia respecto a los demás, amigos y familiares, los aísla antes de su muerte. La tragedia o destierro de Romeo y Julieta, filosofando, ocurre antes de su muerte. El antagonismo entre Capuletos y Montescos resulta menor al que hay entre los jóvenes y sus padres. El recuerdo del padre de Julieta de su juventud sugiere el desacuerdo más profundo... ¿Pueden ser cambiadas las personas? ¿Es el dios del amor en Romeo y Julieta más poderoso que Dios? ¿Qué papel ha de jugar la Iglesia en esa inédita rivalidad? La desigualdad de los amantes era el tema de Troilo y Crésida, lo que impedía la tragedia: son como los demás... Allí, el filósofo, Ulises, advertía a Aquiles sobre el secreto de la desigualdad, que es la ingratitud, con una advertencia que era un engaño interesado. Antes, frente a Agamenón y Néstor, pronunciaba el elogio de la jerarquía. ¿Se mueve Shakespeare entre esos discursos? Ahora son Romeo y Mercucio quienes mantienen opiniones irreconciliables. ¿Y la verdad? ¿No es aquello que soporta la apuesta de la vida? Sin embargo, Shakespeare no se desentiende de lo que prolonga la vida para la comunidad, para el pueblo, para su público. Próspero, en La tempestad, renunciará a la magia para que el matrimonio de Miranda con Fernando sea el acontecimiento que sanciona su reconciliación, su regreso al ducado. Hace falta un escenario donde anclar nuestra idea de la realidad... 5. ROMEO Y JULIETA FRENTE A LA CELESTINA. La idea de la realidad puede estar fuera de la obra. Es el caso de La Celestina. El prólogo arranca con el lugar común de que todas las cosas luchan. El orden de las partes en lucha en el texto de Fernando de Rojas es el de Génesis, el cielo y la tierra, el fuego y el agua, los animales, la humanidad. El trasfondo clásico podría ser el del mito de Prometeo en el Protágoras de Platón. A los humanos, decía Protágoras, les faltaba el sentido de la justicia. Zeus mandó a Hermes a «que trajera a los hombres el pudor y la justicia, para que en las ciudades hubiera armonía y lazos creadores de amistad». Para los antiguos, el intermediario es Hermes, o Mercurio (¿o Mercucio?). En la tradición judía, lo que pone límite a la persecución en la Creación es la Ley. El autor de La Celestina se presenta varias veces como un estudiante de Derecho. Estudiar el Derecho es estudiar la Ley. Para el converso Fernando de Rojas no debía haber gran diferencia. La diversión que proporciona su tragicomedia se desprende de un escenario social en que no hay freno a las pasiones por la Ley. Celestina es quien mejor entiende que la religión puede ser la cobertura del pecado, que el cristianismo, si no se profesa con sinceridad, acepta la negociación con los deseos de este mundo. Pero es un negociador desacreditado. La expulsión de los judíos debía haber implicado el fortalecimiento de la fe antes que su aplicación cohesiva en el terreno político. Lo que mostraba La Celestina era la incapacidad del cristianismo para hacer frente a la exaltación del erotismo. La conciencia (pensemos en el monólogo de Calisto tras la muerte de sus criados) resulta derrotada por la Ley como dique de contención frente al azar. Desde otro punto de vista, el papel de la Iglesia en Romeo y Julieta viene a ser igualmente deficitario. ¿Son el judaísmo de Rojas o la filosofía de Shakespeare las alternativas para un resquebrajamiento generalizado de los vínculos fundados en la fe común? ¿Hasta qué punto no era Shakespeare consciente de que no habría filosofía que pudiera contener la fuga de la humanidad emancipada? ¿No es la tragedia la respuesta dramática adecuada ante la desesperación que puede incubar esa pregunta? La Iglesia no sirve de ayuda. ¿Pensará Shakespeare en otra salida que la de la huida de Romeo y Julieta? ¿No es Antonio y Cleopatra un paso adelante en ese sentido, mientras que el poeta habría dado un paso atrás en la historia? Ulises había estado más cerca de la filosofía. Sin embargo, el centro de Troilo y Crésida resultaba antidramático. Era una obra para las Inns of Court, para estudiantes de Derecho... 6. MERCUCIO DEBE MORIR. ¿Es Mercucio el filósofo de la obra? Así lo parece cuando pronuncia el discurso sobre Mab. Mercucio conoce un mito sobre los engaños de los hombres. ¿Es aplicable al caso de Romeo? Mercucio así lo cree. ¿Le falta a Romeo desengañarse? ¿Es, según decíamos, una víctima de su juventud? Entonces el tiempo vendrá a castigarlo, el «monstruo de ingratitudes» (Troilo y Crésida, III, iii). Troilo dirá que hay dos Crésidas (V, ii): «¡Es y no es Crésida!». ¿Aceptaría Romeo que hubiera dos Julietas, o que él mismo fuera otro? Está dispuesto a borrar su nombre. ¿Qué posición estaría a salvo de todo encanto? Vivir enemistado con los sentimientos sería deshumanizarse. ¿Es la alternativa ceder a ellos sin restricciones? Ahora bien, no puede quedar todo en manos del capricho, a menos, como recuerda Emerson, que grabemos su nombre con mayúscula en el dintel de nuestra puerta. Grabarlo así es dedicarle el pórtico de nuestra vida, descontar la muerte. En esto, Romeo como Cleopatra. Ese es el precio de dejar al señor de nuestro pecho sentado plácidamente en su trono. Si el sentimiento alcanza la fuerza de una creencia, si la imaginación tiene la profundidad de la fe, no habrá discusión posible con ella, o mejor, será la bóveda, la clave de bóveda de todas las discusiones. Saber el lugar donde nos encontramos, admitirlo de palabra, es reconocer que se nos puede tratar con ventaja, pero a cambio de no jugar con las cosas más importantes. En Mercucio hay un asomo de frivolidad, porque el talante del apóstol de la reina Mab le lleva a devaluar por igual los deseos y las aspiraciones. Si Mercucio hubiera seguido vivo, Romeo habría tenido que retroceder. Los pasos adelante de Venus hollan la tumba de Mercucio. El señor del pecho se cree inmune a los hechizos de la reina Mab. La discordia entre Capuletos y Montescos es tan pequeña, desde la distancia del erotismo de Romeo y Julieta, como enorme la que hay entre el imperio de Augusto y la pasión de Antonio y Cleopatra. Cabe la sospecha de que enterrar el odio en Verona sea una pobre contrapartida frente al tesoro de la juventud que se ha perdido para siempre. ¿Quién puede creer que sea común el amor después de Romeo y Julieta? Sin embargo, parece un privilegio al alcance de cualquiera... Leer Romeo y Julieta sería como seguir rastros estelares, ir en busca de oráculos. La pretensión de abarcarlos en un relato civil, de reducir el amor a la conveniencia política, suena detestable. Rastros y oráculos son inconmensurables. Se gana una cosa aun cuando se pierda otra. ¿No es así como realmente depositamos el crédito de nuestro tiempo, a fondo perdido? ¿No replica justamente la desesperación a la pérdida? ¿No vienen nuevos hallazgos, o el inveterado hastío de las horas más frías, a suplantar mediante el desgaste del olvido el papel de los sucesos más apreciados? ¿Tenemos el valor de aceptar que las cosas ocurran por una carrera de revelaciones para las que no puede preverse orden dado alguno? ¿No es todo orden la deceleración retrospectiva de los ánimos que ganamos en ocasiones afortunadas frente a la dispersión de nuestras fuerzas? Entonces el teatro tal vez pueda llegar a reproducir “filosóficamente” esa costra de luces y sombras que tanto se parece, en realidad, a una caverna de simulacros... . SHAKESPEARE, HANEKE, ROHMER. ¿Soporta Romeo y Julieta un paréntesis contemporáneo sobre el amor, sobre, digamos, Amor, la película de Michael Haneke, o acaso sobre La pianista? Erika, la pianista, dice que no va a permitir que sus sentimientos dominen a su inteligencia. Haneke conoce bien la filosofía. Se mueve en ese terreno de la descomposición o deconstrucción individual con el que estamos más que familiarizados. Aún queremos decir que Romeo y Julieta contiene la prueba de la naturalidad de Shakespeare, aunque lo natural haya perdido su inmediatez en el pensamiento de Haneke, de Jelinek, de la pianista. Tal vez no haya sido así ni para Romeo y Julieta. Yuval Noah Harari considera en sus 21 lecciones que no hay un salto a la autenticidad que respalde el mensaje de ciertas películas de ciencia ficción sobre la amenaza de la inteligencia artificial. ¿No sería Del revés, la película de Pete Docter y Ronnie del Carmen, otro caso de esa pérdida de fe en el libre albedrío que tan abrumadora resulta en el cine de Haneke? Por algún motivo, no sucede lo mismo con Cuento de invierno de Éric Rohmer, aun cuando se trate de otro buen conocedor de la filosofía de la misma época. Aún tenemos que aprender a relativizar las cuestiones del tiempo. La época es real, pero su soberanía es discutible. ¿Quién inicia la discusión, si no es el filósofo? ¿Y cuando una época supone la discusión con la anterior, cuando los modernos se definen por oposición a los antiguos? ¿Puede haber una época cuyas condiciones de vida sean dictadas por la filosofía? ¿Supondrá esto que podamos dar por canceladas las controversias, más bien o su multiplicación confusa e interminable? ¿No habría de abrir el filósofo un nuevo frente, como de tomarse en serio las más serias objeciones a ese clima de escepticismo que parece envolver a la mayoría? La pregunta será si el escepticismo no puede emplearse como una coartada para dejar de lado las cosas más importantes. La afortunada frase de Allan Bloom sobre las «bellas conjunciones y brutales disyunciones» de Shakespeare apunta al «secreto» de su naturalidad, es decir, de la falta de evidencia sobre el hecho de que nos reconozcamos aún en personajes como Romeo y Julieta. La herida de La pianista, por volver a Haneke, está en el corte entre sus sentimientos y su inteligencia, una herida que no es capaz de infligir a Walter. ¿Estaba el alumno, por su parte, dispuesto a llegar a violar a Erika desde un principio? (¿No podría ser la violación de Erika un eco ominoso de La violación de Lucrecia...?). Recordemos sus zapatetas tras el encuentro en el aseo, sus extravagancias, su incapacidad de interpretar a Schubert. ¿No se aplica la inteligencia de Erika solo a esa capacidad de interpretación? Querer ahondar en sus perversiones nos apartaría de lo más superficial de la película, las superficies filmadas deliberadamente —las manos, los rostros, los movimientos corporales— donde se dirime el arte de la música. No es más misteriosa la perversión de Erika que la maldad de Macbeth, tras haberse nutrido con «la leche de la concordia humana»... Entonces, ¿en qué divergen estas visiones o interpretaciones del amor? Como podría haber dicho Ulises, se ha desatado en la vida privada la persecución del «lobo universal». El filósofo debe saber a quién se dirige. Shakespeare debía conocer a su público, como demuestran sus obras, la holgura con la que unos personajes se alzan sobre otros, los gobiernan o consienten en ser gobernados, más allá de los equívocos en que se ven envueltos, incluso de la muerte que los atrapa. El escenario de Shakespeare anuncia esa trascendencia, que anuncia las colisiones entre la victoria y la derrota de las pasiones: Romeo se halla sentado en el trono de su pecho y Erika no deja que la dominen los sentimientos. Shakespeare tal vez haya impedido que el director de Cuentos de las cuatro estaciones —una suerte de cinematográficos Fastos— se convierta en un director como Haneke. 8. ACTO I. El prólogo anuncia la tragedia, el asunto de la enemistad entre las familias y la muerte de los amantes «bajo contraria estrella». Ahí queda toda la historia. Falta el montaje, así como la pintura de los personajes. Comienzan los criados. Los padres preguntarán por Romeo y Julieta, respectivamente. Están distanciados de la acción. Luego llenarán toda la escena, juntos y por separado. El acto primero es de Romeo, más que de Julieta. Su tristeza resulta enigmática, como en Hamlet. Benvolio se presta a descubrir la causa. Romeo está enamorado. ¿Cuánto tiempo llevará así? Sus amigos creen que por ir al baile se curará de su locura de amor, pero él es el más cuerdo. Tiene expresiones oportunas. Está atento a las señales de los sueños. Romeo habla del amor como un dios; también los otros personajes, aunque no coincidan en sus atributos. Pero Romeo atiende con todo su ser la llamada del dios. Pide una antorcha para entrar en casa de los Capuleto. Pide luz o claridad. (Más tarde, Julieta hablará de la claridad como “portaantorcha” para guiarle en su camino al destierro.) Cuando se acerca a Julieta, la trata con adoración, como un peregrino a una santa. El léxico devoto se vuelve erótico. Es la transfiguración moderna del lenguaje del amor cortés. La cuestión de la identidad es un inconveniente, pero él mismo comienza dudando de ser Romeo. Mercucio quiere desengañarle respecto a los sueños. Son las locuras que hace concebir la reina Mab. Hay cordura en el discurso de Mercucio, pero Romeo le hace callar. Hay una sabiduría superior. No ha llegado a contar su sueño, citado como una revelación, luego desestimado. Romeo pasa de Rosalina a Julieta. No se obra el desengaño que sugiere Benvolio, sino una locura de amor más intensa por Julieta. Romeo y Julieta son singulares. A Julieta le asalta el amor por vez primera. La nodriza nos hace ver lo joven que es. También tenemos en este primer acto el trasfondo de los astros, el día, la noche, las estrellas, el sol: «El sol que todo lo ve no vio nunca su igual desde la aurora de los tiempos». La singularidad lo preside todo. No hay enamorados como ellos, aunque todos los espectadores conozcan el amor. Pero hay que conocer y aceptar al dios: no es todo dulzura, sino también aspereza. Amor y odio parecen ir de la mano, como presagiaban las estrofas finales de Venus y Adonis. ¿Es el Dios cristiano o el dios del amor aquel que se hace presente en la tragedia? Shakespeare se levanta sobre dos mundos, sobre la fe y el conocimiento. Ha hecho de Romeo una especie de filósofo, porque nadie lo conoce mejor que él a sí mismo. ¿Puede vivir alguien así entre sus semejantes? ¿Puede haber igualdad entre los hombres si la naturaleza los reclama desde lo más alto, desde el cielo de sus pensamientos? 9. ACTO II. Este acto ya es la cima de la obra antes de descender a la tragedia. La escena en el jardín de Julieta responde a todas las preguntas sobre los tópicos de la locura, el tiempo y la memoria. Romeo está «en su centro», un lugar inaccesible para Benvolio y Mercucio. Mercucio se queda fuera con su misoginia. El jardín es el santuario del dios del amor. Allí «reza» Julieta. Antes de saber que la escucha Romeo, Romeo habla a solas... ¿Y si lo hubiera escuchado antes Julieta a él? A los amantes les basta oírse, escuchar su lenguaje inspirado. Shakespeare debe contagiar la adoración de Romeo. No aciertan a saludarse ni a despedirse. Podrían seguir hablando de su amor, que es como hablar al amor, interminablemente. La de Romeo y Julieta es una lengua aparte. Romeo sabrá responder a Mercucio en su propia jerga cuando se lo encuentre. Las dificultades de Julieta con la nodriza son del mismo tipo. No se entienden las familias ni los familiares, solo Romeo y Julieta, en virtud del dios del amor. Sin embargo, la religión que impera, en Inglaterra o en Verona, es el cristianismo. El fraile desentraña los secretos de la naturaleza. Habla entonces como un filósofo, sobre los principios del bien y el mal tanto en las plantas como en los hombres. Romeo también habla de la vida y la muerte, pero para él no hay cambio de Rosalina a Julieta, sino amor verdadero, correspondido. Es un amor sin «perversas intenciones», en palabras de Julieta, no un fuego que mata otro fuego, sino la gran conflagración. El amor de Romeo no es psicológico, sino mitológico o teológico. No se conformará con menos ni le atenaza el temor. Recordemos que sus reservas son anteriores al baile. No llegan a casa de los Capuleto demasiado tarde, sino, según dice, demasiado pronto. ¡Romeo es prudente antes de enamorarse de Julieta! Luego ve las cosas claras: ningún daño puede robarle su felicidad: «Las amarguras nunca podrán contrarrestar el gozo». A Julieta le parece un pacto repentino. Shakespeare quiere distinguir el placer del amor. Hazlitt nos lo advierte a su manera: la promesa del placer deja intacto el amor. Julieta habla del matrimonio como un «honor». Las burlas sobre la pérdida de la virginidad se suceden en boca de Mercucio, de la nodriza (la «tercera»). Hay que hacer oídos sordos o hacerlos callar. Romeo pide silencio a Mercucio; dice a Julieta: habla. Y luego: «Si la medida de tu ventura se halla colmada...». No buscan el placer, sino la felicidad del amor. Julieta da con su clave perfecta: «El sentimiento, más rico en fondo que en palabra, se enorgullece de su esencia, no de su ornato». ¡Lo dice quien ha sido causa de la creación del lenguaje poético! Shakespeare deja que sus amantes trasciendan su poesía. Así blinda la tragedia, o se blinda contra la tragedia. La tragedia da forma a la trama, pero su tema se escapa de ella, tira de ella. Las alternancias del Sueño de una noche de verano están ya aquí presentes. La serie de «destrozonas» de Mercucio —Laura, Dido, Cleopatra, Helena, Hero— acaba con Tisbe. La retórica de Shakespeare nace del poder de los personajes, que es superior a la expresión. La fe que ellos tienen es la fe que hay que tener en ellos para asistir a la tragedia como espectáculo. Hoy en día pagamos nuestro sufrimiento mucho más barato. 10. UN ENTREACTO CHEJOVIANO. «ʻYa sabe usted que no me gusta Shakespeare, pero su teatro, Antón Pávlovich, es aún peorʼ le diría al propio Chéjov sonriendo». La cita, en la La vida de Chéjov de Irène Némirovsky, se refiere a Tolstói. Tolstói buscaba la salvación del hombre en un mundo plagado de maldad. Chéjov no negaría que el mundo fuera malvado, pero dudaba de que el hombre, en quien hay semillas de esa maldad, pudiera salvarse. Su teatro es «aún peor» porque no ofrece esperanza alguna, sino el grito desgarrador, ibseniano, de Sonia al final de Vania: hemos de tener fe. O lo que es peor: descansaremos. No hay descanso sino en la muerte, si es que la muerte es un descanso, podría apostillar Vania. Los personajes de Chéjov están rotos, como Astrov, o son cobardes, como Elena: no nos va a dar la historia de amor, sino la separación previa a esa historia. Hasta ahí el magnánimo Chéjov, que no quiere hacer sufrir gratuitamente a sus criaturas. Imaginamos al escritor dejar esta obra agotado, con la necesidad de salir a pasear por sus jardines. ¿En qué se asemeja a Shakespeare? No hay moraleja, como bien sabía Tolstói, no hay un anhelo de trascendencia o un dolor redentor. La realidad del dolor nos obliga a mitigarlo antes de llegar a ese extremo. En el drama de Chéjov, en Vania, no pasa nada, y aun se evita lo que podría cambiar el curso de los acontecimientos, la muerte o el amor. No hay nada tras los desacuerdos o desengaños, o, por decirlo a la manera de Shestov, hay la nada. Si el nihilismo fuera una pose en Chéjov, una especie de conclusión, nos repugnaría; pero el nihilismo va penetrando por los intersticios de los personajes, en sus intercambios, impregnando los silencios, todos los rincones de la escena. Es una verdad que oprime incluso tras las palabras más exaltadas, como las de Elena. Por descontado, hay nihilismo en Shakespeare, pero no es el de la verdad que sostiene sus obras, es un epifenómeno de las situaciones. La garantía de Shakespeare estaba en el mundo que él no había creado, una garantía que desaparecerá para la época que le sucede. No podemos leerlo como si nada hubiera cambiado, y lo que ha cambiado escapa a nuestro control, si tiene que ver con las creencias. Creencia es una palabra poderosa, que viene de la fe y apunta a la imaginación. Había imaginación en los poetas antiguos, como Ovidio, aquellos a los que admira Shakespeare, pero la imaginación no era el centro de gravedad, no era el fin, sino un medio. Lo mejor que llegaremos a decir de la literatura moderna es que tiene como fin la imaginación. Cuando se la use como un medio, no podremos estar seguros de compartir el propósito perseguido, sea el firme compromiso realista o la pura evasión romántica. Así podemos abordar la unión y separación entre Shakespeare y Chéjov, aunque el mundo de Chéjov sea el de Tolstói y Dostoyevski. Así habla Voinitzkii: «¡Si hubiera vivido normalmente, de mí pudiera haber salido un Dostoyevski, un Schopenhauer!... ¡No sé lo que digo!... ¡Me vuelvo loco! ¡Estoy desesperado!... ¡Madrecita!». 11. ACTO III. ¿Cómo van a hablar a otras personas los que ya se han hablado como lo han hecho Romeo y Julieta en el acto segundo? El tercero lo muestra. Romeo, que aún era capaz de bromear con Mercucio («ahora eres sociable, ahora eres Romeo») después de estar con Julieta, no puede dejar impune su muerte. De ahí la venganza sobre Teobaldo. La desesperación por el destierro es la consecuencia retórica de la estremecedora separación tras la noche de bodas. El matrimonio los ha unido ante Dios, aún no ante los hombres. Salvando esa distancia se desenvuelve la tragedia. El engaño de los Capuleto respecto a Julieta, «hilvanadora de retóricas», depende del ocultamiento. La nodriza no acabará de entender a Julieta. Julieta sí la ha calado, como Mercucio («¡tercera!»). Este acto sigue deconstruyendo el nombre de Romeo. La obra se tensa entre sus extremos nominalista y realista. ¿Puede darse nombre al amor, se dejará atrapar el dios por las palabras, por la poesía, por la más hermosa poesía sobre los amantes, una y otra vez equiparados a los astros, al Sol y las estrellas? ¿O puede creerse en un amor, como dice Julieta, «más rico en fondo que en palabras», que «se enorgullece de su esencia, no de su ornato»? Shakespeare no deriva ni al realismo medieval ni al nominalismo moderno, sino que es capaz de cabalgar sobre ambos, para acercarnos al mundo que ha conocido y le ha permitido disfrazarse y revelarse con estos personajes. Romeo y Julieta son aficionados al oxímoron; solo en ellos se agota la semántica del lenguaje ordinario. Por esas grietas adivinamos lo que les está prometido a ellos, una felicidad que trasciende la vieja hostilidad de las familias. La Iglesia verá en ello una oportunidad de reconciliación. Tratará el amor por su virtud política, instrumental. Quedará también atrás. A Shakespeare le interesa aquí el exceso de vida de las pasiones, su “ateísmo”, aunque el final de la tragedia prometa una paz civil que cuenta con el asentimiento del público. 12. ACTO IV. Este acto sirve para ilustrar dos cosas. Lo primero, que ya sabíamos, es que todos los personajes de Shakespeare se expresan con potencia magnífica, sea Fray Lorenzo, Mercucio, Capuleto o Julieta. Esto contribuye a la impresión de igualdad del genio de Shakespeare. Su adaptación al personaje, o su gusto por la verdad del carácter, no impide la intensidad en momento alguno. Por supuesto, hay variedad de escenas, lo doloroso de la “muerte” de Julieta y, a continuación, el cómico intercambio entre Pedro y los músicos, una yuxtaposición, por cierto, que viene dada por el simulacro anterior de la desgracia. En todo caso, la potencia expresiva en Shakespeare es idéntica, una especie de vuelco sobre el lenguaje que rodea y desactiva posterior culto al estilo per se. Sin embargo, hay un corte neto entre los tipos: nadie habla como nadie más. Y aquí viene la segunda observación: Julieta nos recuerda a Hamlet cuando especula sobre el efecto del «destilado licor» que le da Fray Lorenzo. La escena es paralela: ser o no ser, y qué ocurrirá tras las puertas de esa muerte, aunque temporal, y la decisión de beber cuando ve el fantasma de Teobaldo persiguiendo a Romeo. ¿Lo ve solo ella? Julieta es un ser de visiones, como Hamlet, como Romeo, que es un ser de sueños, cuya frente es «un trono donde el honor puede coronarse rey»... 13. EL SEGUNDO SUEÑO DE ROMEO. El quinto acto comienza con el triunfo de Romeo como «profesor de filosofía»: De creer en la aduladora visión del sueño, mis sueños presagian próximas y alegres noticias. El señor de mi pecho se halla plácidamente sentado en su trono, y durante todo el día una desusada animación me eleva por encima de la tierra con pensamientos acariciadores. Recuerdo que soñé que me había muerto (¡extraño sueño que concede a un muerto la facultad de pensar!) y que venía mi esposa e infundía con sus besos en mis labios una vida tan potente y deliciosa, que yo resucitaba y era emperador. ¡Ay de mí!... ¡Qué dulce no será la posesión de ser amado, cuando la sola sombra del amor es tan rica en los deleites!... Romeo ha tenido sueños; en este acto se acordará de haber oído algo sobre la boda de Paris: «¿No era eso lo que dijo, o lo he soñado?». Un sueño le alertaba sobre el baile de los Capuleto. Leída en clave de destino, la objeción de Mercucio no debía prevalecer: hay verdad en los sueños. ¿Significa esto que no debía haber acudido al baile y no haber conocido a Julieta? En tal caso, Romeo y Julieta estarían vivos, pero no se habrían amado. ¿Es más digna de ser vivida la vida sin amor o un amor que desconoce o supera el miedo a la muerte? Mercucio, la mejor encarnación del humor shakesperiano, vive alegremente desengañado, muere por la interposición de Romeo, sobre el que recae la venganza, por la que tendrá que pagar, junto a Julieta. Incluso ha muerto, se nos dice al final, la madre de Romeo. ¿Qué soñaba ahora Romeo? Shakespeare nos envuelve: un beso de Julieta le despierta de la muerte y lo corona emperador. Pasa de estar sentado en el trono de su pecho a elevarse a un imperio resucitado por el amor de Julieta. ¿No hay aquí una prolepsis de Antonio y Cleopatra? ¿No habría que revisar la asignación de la juventud a la tragedia de Romeo y de la madurez a la de Antonio? Si la unión mística de Cleopatra y Antonio es más espléndida que el triunfo de Augusto, la victoria del amor sobre la muerte de Romeo tiene tintes imperiales. ¿Qué significa, en realidad, la muerte para Romeo y Julieta? Julieta bebe el licor, Romeo se envenena, Julieta se clava su daga... Podrían morir varias veces y, sin embargo, el uno al otro no se ven muertos. Los signos extremos de la vida tienen esa virtud suprema. En medio de esas consideraciones, Romeo advierte que su animación le «eleva por encima de la tierra». Compárese con su distinción: «¿Cómo puedo llamar a esto un relámpago?». La filosofía no está en la resignación o el consuelo, como cuando Fray Lorenzo les responde a los Capuleto que Julieta está en el Cielo, sino en el descubrimiento de la auténtica riqueza de este mundo, respecto al cual la propia religión tiene un papel secundario. Nadie duda, antes de la boda, de que Romeo no persigue a Julieta con «perversas intenciones». Romeo le espeta al boticario que le vende el veneno que es él quien le entrega el «veneno» del oro. Quien conoce las cosas por su verdadero valor es el sabio. Romeo está de vuelta de las costumbres de este mundo. Su humor le acompaña aun cuando reconoce el rostro de Paris: «¡Yo te enterraré en una tumba triunfal! ¿Una tumba? ¡Una linterna, joven víctima!». Los nombres deberían designar el verdadero ser de las cosas. Shakespeare entendió así la misión de su poesía. Las metáforas no tienen una función solo estética, sino epistémica. La poesía de Romeo, de Shakespeare, va por delante de los acontecimientos: se anticipa a la naturaleza. Todos llegan tarde a las muertes de los amantes. Fray Lorenzo debe dar explicaciones, que suenan enojosas en comparación con lo ya escuchado. La historia debe ponerse en hora, después de la revolución de los jóvenes amantes. La reconciliación de las familias reabre las puertas del teatro para el público, pero sus pensamientos se han elevado al cielo. Romeo es el auriga de esa aurora. 14. EL PRIMER SUEÑO DE ROMEO. Para acabar, hemos de volver atrás (I, ii). El azar ha elegido a Romeo para leer la invitación de algunas personas a casa de los Capuleto: CRIADO: Por favor, señor, ¿sabéis leer? ROMEO: Sí, mi propio destino en mi desventura. Romeo sabrá convertir el azar en un destino que será, en efecto, el de su desventura. Leída hacia atrás, exotéricamente, la obra parece convertir la muerte de los jóvenes amantes en el precio que han de pagar las familias para alcanzar «una paz lúgubre». El fraile, usurpando la posición del príncipe, había ayudado a Romeo «porque esta alianza puede ser provechosa, cambiando en puro afecto el rencor de vuestras familias». El fracaso de ese plan será también una causa de la desdicha de Romeo. Sin embargo, leída hacia adelante, esotéricamente, la muerte de los amantes no es un precio demasiado alto para el amor que han alcanzado. Este sería el sentido de la revisión del primer intercambio entre Romeo y Mercucio. Como sabemos por Allan Bloom, tanto el amor como la obscenidad se expresan en Shakespeare con gran fuerza imaginativa. Mercucio pronuncia ante Romeo su interminable discurso de la reina Mab hasta que le interrumpe Romeo: «¡Silencio! ¡Silencio, Mercucio, silencio! Estás hablando de nada!». «Nada» es la palabra que también designaba el sexo femenino. El discurso de Mab tiene siete referencias a los sueños en que interviene la reina: los enamorados, los abogados, un palaciego, las damas, un párroco, un soldado y las doncellas. Predominan los enamorados, las damas, las doncellas. ¿Adivina Mercucio el sueño de Romeo? Mercucio había interrumpido antes a Romeo: ROMEO: Y nuestra intención de concurrir a esa mascarada es también buena; pero constituye una falta de juicio. MERCUCIO: ¿Por qué? ¿Puede saberse? ROMEO: Tuve un sueño anoche... MERCUCIO: Y yo otro. ROMEO: Bien; ¿y qué soñasteis? MERCUCIO: Que los soñadores suelen mentir. ROMEO: Dormidos en su cama en tanto sueñan cosas verídicas. Entonces Mercucio se da cuenta de que «ha estado con vos la reina Mab»: le ha hecho creer a Romeo que eran verdad las cosas con que había soñado. Como Mercucio conoce a Romeo, sabe que tiene que haber soñado con el amor. Por ello, intenta desacreditar los sueños eróticos al aludir a los enamorados, las damas, las doncellas, doncellas «que duermen de espaldas, las oprime y las enseña a resistir por primera vez, haciendo de ellas mujeres de buen llevar». La obscenidad de Mercucio es silenciada por Romeo, pero, más adelante, cuando Julieta va a suicidarse, habla de la «vaina» (la palabra para vagina) en que ha de hundirse la daga de Romeo. Volvamos al breve diálogo entre Romeo y Mercucio: ¿cuál es ese primer sueño de Romeo? Shakespeare hace hablar a Mercucio para ocultarnos deliberadamente el sueño que ha tenido Romeo. Romeo y Mercucio se interrumpen, mientras que Romeo y Julieta se solapan, como vemos en los diálogos en el jardín. La suya se forja como una sola voz, la del dios del amor, capaz de desdoblarse, de generar el eco de la cita ovidiana de Julieta (II, ii): «¡Quién tuviera la voz del halconero para atraer de nuevo a ese gentil azor. La esclavitud ha enronquecido y no puede hablar en voz alta. ¡De otro modo estremecería ya la caverna donde habita Eco y pondría su aérea lengua más ronca que la mía con la repetición del nombre de mi Romeo! ¡Romeo!...». A estas alturas ya han acabado los problemas de Julieta con el nombre de Romeo. ¿De qué otro modo podía vincular Shakespeare a Romeo y Julieta sino a través de los mitos y los sueños? En Sueño de una noche de verano, una comedia estrechamente emparentada con esta tragedia, la disputa entre Oberón y Titania da pie al encantamiento de Fondón y la locura de amor de Titania, que se puede verse como una cómica venganza sobre la reina de las hadas. La magia del sueño se hará aún más explícita en los bosques de Atenas que en Verona. Sin embargo, en Verona ha tenido Romeo su primer sueño. Los sueños anticipan las visiones... Antes que casarse con Paris, Julieta preferiría verse encerrada en un osario (IV, i). Cuando revela sus «negros presentimientos» (V, v), dice que le parece ver a Romeo «como un cadáver en el fondo de una tumba». Luego, cuando duda de si beber la poción de Fray Lorenzo, exclama (IV, iii): «¡Oh! ¡Ved! ¿Qué es lo que miro?... ¡Me parece que lo veo!... ¡Es el espectro de mi primo que persigue a Romeo, cuya espada ensangrentada le atravesó el corazón!...». A la vista de estos pasajes, nuestra hipótesis es que el primer sueño de Romeo (I, iv) le había mostrado a Julieta muerta, pero antes de haberla visto por vez primera. La interrupción de Mercucio tiene el sentido dramático de permitir su excurso sobre la reina Mab, pero también da pie a que Romeo no tenga que contar su sueño porque, en efecto, no habría palabras para hacerlo, de manera similar a como después Julieta dirá que «los que cuentan sus tesoros son simplemente unos pordioseros». Si Romeo hubiera desistido de acudir al baile de los Capuleto, no habría visto a Julieta. En su desdicha, no habría llegado a verla muerta en el panteón de los Capuleto, aun cuando solo estaba dormida. ¿Es más digna de ser vivida la vida sin amor o un amor que desconoce el miedo a la muerte? Al final de su Apología, Sócrates afirma que no es digna de ser vivida una vida no sometida a examen. En el caso de Sócrates, el examen pasa por hablar todos los días de la virtud. Romeo es un aprendiz de filosofía, en el sentido de que se atreve a conocer a Julieta y verla muerta antes que seguir vivo sin haberla visto. En adelante, los días de su vida no podrán pasar sin hablar el lenguaje que escuchamos en sus intercambios. Romeo y Julieta, como dice Hazlitt, viven de la felicidad de los placeres que no han conocido. Thoreau nos advierte de que debemos anticiparnos a la naturaleza. ¿No están estas expresiones alineadas, más allá de la adscripción de géneros que funciona en la identificación de los textos? ¿No hay manera de traducir las visiones a mitos, los mitos a razones a las que podemos atender? También Sócrates al final de su discurso, antes de ser condenado, pronuncia una profecía... (*) Este ensayo se corresponde con la primera conferencia del seminario temático Shakespeare, “profesor de filosofía”, celebrado entre enero y junio de 2023 y organizado por la Biblioteca Regional y el CPR de la Región de Murcia. BIBLIOGRAFÍA

--The Oxford Shakespeare. The Complete Works, ed. de J. Jowett, W. Montgomery, G. Taylor y S. Wells, Clarendon Press, Oxford, 2005. —WILLIAM SHAKESPEARE, Obras completas, trad. de L. Astrana Marín, Aguilar, México D.F., 1991, 2 vols. —SAMUEL JOHNSON, Ensayos literarios, trad. de G. Torné de la Guardia, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2015. —SAMUEL TAYLOR COLERIDGE, The Literary Remains, William Pickering, Londres, 1836. —WILLIAM HAZLITT, Personajes de Shakespeare, trad. de J. Alcoriza, Cátedra, Madrid, 2023. —HENRY DAVID THOREAU, Walden, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Alma, Barcelona, 2021. —RALPH WALDO EMERSON, Hombres representativos, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Cátedra, Madrid, 2008. —ANTON CHEJOV, Teatro completo, trad. de M. Puente y E. Podgursky, Aguilar, Madrid, 1979. —LEV SHESTOV, Speculation and Revelation, translated by B. Martin, Ohio UP, Athens, 1982. —G. K. CHESTERTON, El alma del genio. Sobre William Shakespeare, trad. de A. Rice, Renacimiento, Sevilla, 2022. —IRÈNE NÉMIROVSKY, La vida de Chéjov, trad. de J. M. Marco Soriano, Salamandra, Barcelona, 2022. —LOGAN PEARSALL SMITH, Leer a Shakespeare, trad. de J. C. Somoza, Stella Maris, Barcelona, 2016. —ALLAN BLOOM, Amor y Amistad, trad. de C. Gardini, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1996. —FRANK KERMODE, Shakespeare’s Language, Penguin, Londres, 2000. —HAROLD BLOOM, Shakespeare. La invención de lo humano (1998), trad. de T. Segovia, Anagrama, Barcelona, 2002. —ANTHONY DAVID NUTTALL, Shakespeare the Thinker, Yale UP, New Haven y Londres, 2007. —Jonathan Bate, How the Classics Made Shakespeare, Princeton UP, Princeton, 2019. —YUVAL NOAH HARARI, 21 lecciones para el siglo XXI, trad. de J. Ros, Debolsillo, Barcelona, 2022. por EMILIO JOSÉ ÁLVAREZ CASTAÑO [Extraído del nº 27, 2010]

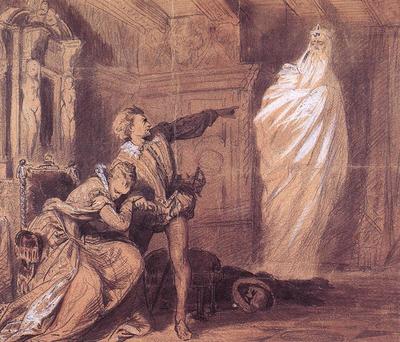

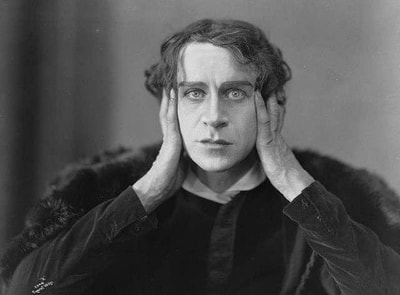

Uno de los aspectos más debatidos en Hamlet ha sido intentar dilucidar el estado psico-emocional en el que se encuentra el protagonista. Si bien es cierto que éste más que estar loco lo finge, algo de lo que daremos detalles en breve, también se ha señalado que padecía melancolía. Aunque ambas afirmaciones son perfectamente demostrables no se pueden sostener de forma categórica aplicándolas a la totalidad de la obra, pues hay un hecho que marca una diferencia en su línea de conducta: la entrevista con el espíritu de su padre. Antes de que ésta se produzca, muestra una imagen triste y pensativa, debida sin duda a la muerte de su progenitor, pero también al rápido matrimonio de Gertrude, su madre, quien, además, ha hecho que la corona de Dinamarca caiga sobre la cabeza de su tío en vez de sobre la suya. Pese a todo esto, sus sentimientos no se desbordan como lo hacen, cuando sabe por el espectro, que su tío es el autor del regicidio. A partir de este momento su discurso se va a radicalizar, redoblándose el odio hacia su tío y acusándolo a él y a su madre de incesto. Promete centrarse en la venganza y escoge como medio para alcanzar su fin simular un estado de demencia del que rehuye dar los motivos. En Hamlet esta locura es simulada como lo prueba el hecho de que se muestra como loco cuando habla con diferentes personajes: ante Ophelia, a la que le dice que es la relación entre ellos la que lo ha vuelto así (probablemente porque en ese momento se siente vigilado, como en verdad lo está); ante Rosencrantz y Guildenstern, a los que, cuando intentan hablarle después de la representación de los cómicos, les dice que su razón está enferma; y ante Laertes momentos antes del duelo. Pero, si estas escenas pueden confundirnos sobre el estado psíquico real de Hamlet, hay otras que nos ratifican en nuestra postura. En este sentido es muy significativo el uso de la prosa y el verso que Shakespeare le hace utilizar, empleando una u otro dependiendo de los personajes a los que éste se dirija y de la situación en la que se encuentre. Resulta fundamental en este sentido la escena en la que se sincera con su madre en la que le dice: «I essentially am not in madness, / But mad in craft». Pero, exceptuando a Gertrude desde este mismo momento y a Horatio, nadie más sabe que Hamlet está simulando su locura. De ahí que los otros personajes se cuestionen qué ha provocado que pierda el juicio. Según Polonius, la causa ha sido el rechazo de su hija Ophelia, y para corroborar su opinión vigila junto al rey una conversación que mantienen Hamlet y su hija. Tras dicho encuentro, el rey no cree que sea ése el motivo que ha causado la locura de su hijastro, para lo que encarga a Rosencrantz y Guildenstern averiguar lo que no ha podido Polonius. Claudius percibe la locura como una amenaza a su privilegiada posición, por eso considera como peligrosa la locura, no solo la de Hamlet sino también la de Ophelia, aunque ésta, en sí, no le va a acarrear inconvenientes añadidos. Pese a esto, hará vigilar a Ophelia cuando se entera que ha enloquecido. Lo mismo va a ocurrir cuando Laertes y Hamlet regresan a Elsinor, el primero de ellos, pidiendo venganza y apoyado por la turba, y el segundo, con sus nuevas excentricidades, suponen dos puntos de desestabilización para el rey. Claudius es consciente en todo momento de este hecho y formalmente procura tratar con tacto a Hamlet pues, como él mismo reconoce, es querido por el pueblo «who like not in their judgement but their eyes», lo que por sí mismo significa otro posible peligro para él. Sin embargo, a pesar de todo esto, resulta curioso observar cómo el rey, en un momento delicado para él, utiliza la locura de Hamlet como un argumento para aplacar la ira de Laertes. Por su parte, la reina, que también espera saber qué ha hecho cambiar tanto el juicio de su hijo, confirma la opinión general sobre él cuando lo ve hablándole al espectro de su padre, imagen que ella no percibe. Es característica propia de los fantasmas el hecho de mostrarse sólo ante quienes ellos deseen, por eso se aparece al principio de la obra a los soldados que están haciendo la guardia, con el objeto de que le comuniquen a su hijo que lo han visto, y cuando éste acompaña a los soldados en otra guardia vuelve a presentarse, aunque únicamente hablará con su hijo a solas, de ahí que se lo lleve lejos de los otros personajes que en ese momento se encuentran en escena. En este momento de la obra no deja de ser curioso el hecho de que la primera vez que se hace referencia a la locura es aquí, pues Horatio advierte a su amigo que si sigue a la sombra, ésta lo puede llevar a la locura. Sin embargo, cuando Hamlet dialoga con su madre, el espectro vuelve a aparecerse y es sólo éste quien lo ve y habla con él. Ante ello, Gertrude cree que su hijo enloquece, como le ocurre a los nobles con Macbeth cuando éste se espanta al ver el espectro de Banquo, y es entonces cuando Hamlet le aclara que sólo se hace el loco por astucia. A partir de aquí la reina seguirá los consejos de su hijo e intercederá por él ante el rey para que la culpa del asesinato de Polonius se la achaque a la locura que padece. Quien sí acaba enloqueciendo por las circunstancias que la rodean es Ophelia. Y puesto que no es lo mismo una locura simulada que una locura verdadera, ambas encuentran formas de expresión diferentes. Mientras que a su amado lo vemos intercambiar el verso blanco y la prosa, dependiendo del personaje al que se dirija y la situación en la que se encuentre, Ophelia solo utilizará el verso blanco cuando está en su juicio, solo cuando enloquezca hablará en prosa o bien cantará en versos rimados. Por lo dicho hasta ahora resulta fácil deducir que Hamlet, al simular su locura, está dándole vida a una identidad falsa, es decir, está representando un papel y nosotros, como lectores y espectadores, estamos asistiendo al efecto llamado “teatro dentro del teatro”, un efecto que se repetirá más tarde con la representación de los cómicos. Pero este aparentar lo que no se es, no lo vemos únicamente en el modo de actuar de Hamlet, sino que también está presente en el modo de comportamiento propio de la corte. Una muestra de ello lo tenemos en Polonius y podemos dar tres ejemplos de ello. En primer lugar, cuando sabe que su hija habla con Hamlet, le aconseja poner a un precio más alto su relación; después, le propone al rey espiar una conversación entre ambos, siendo de esta manera espectadores de primerísima fila de ese teatro dentro del teatro y, por último, no dudará en enviar a Francia a Reynaldo para que averigüe cuál es la conducta que sigue su hijo Laertes allí, y para ello, según los dictados que le indica su señor, Reynaldo tendrá que representar un papel de actor según el cual deberá ir sembrando mentiras para conseguir que brote la verdad. Pero no son ésas las únicas referencias teatrales que aparecen en la obra, pues encontramos alusiones también al mundo del espectáculo cuando Hamlet decide montar una pieza teatral para los miembros de la corte. Precisamente en el momento en el que le mencionan la llegada de los cómicos se detiene durante unos instantes comentando las vicisitudes a las que los actores de la época tenían que hacer frente. Y cuando llegan, hace que uno de ellos recite unos versos, tras lo cual valora de manera positiva la forma en la que los ha declamado. Tan es así que Polonius advierte que al actor le ha cambiado el color de la cara y ha estado a punto de llorar, algo muy novedoso en las prácticas teatrales de la época en las que, por las circunstancias en las que se representaba, interesaba más la comunicación que la credibilidad. Las ideas de Stanislavski todavía tardarían siglos en ser formuladas. También Hamlet se sorprende de la interpretación del actor hasta el punto de que le hace reflexionar sobre el empeño que debe poner en vengar a su padre pues, según él, no está dedicándole al asunto toda la intensidad que ello merece. Y para desenmascarar al asesino de su padre, se le ocurre montar una obra teatral que reproduzca la forma en la que se produjo el regicidio, según se lo contó el fantasma. Para él, ésta será la prueba definitiva de la culpabilidad de su tío ya que, según le dice a Horatio, si Claudius no se altera cuando vea el drama que se va a representar, querrá decir que el espectro que vieron no es sino alguna criatura abominable. Y para que la representación sea impactante vemos cómo, preparando la misma, le insiste sobre algunos aspectos de la dicción y la escenificación al mismo actor que antes recitó. Según nos informa el propio Hamlet, la pieza representada está ambientada en Viena, está escrita en italiano, y, como nos advierte Pennington (1996: 174), los actores representan el regicidio en la forma del teatro kabuki japonés. Señalamos este aspecto porque el factor extranjero tiene una destacada presencia en esta tragedia de Shakespeare. La presencia en Hamlet de países y ciudadanos extranjeros se percibe a poco de comenzar la obra. Tras la primera aparición del fantasma del padre de Hamlet, Horatio le comenta a Barnardo y Marcellus que éste combatió contra los reyes de Noruega y Polonia, venciendo a ambos, con lo que los dos países aparecen como enemigos de Dinamarca aquí. También les hace saber que Fortinbras, el antiguo rey de Noruega, murió en su lucha contra el padre de Hamlet y, al hacerlo, perdió además unas tierras y, ahora, su hijo, Fortinbras el joven, ha reclutado a un grupo de mercenarios con los que pretende recuperar los territorios perdidos por su padre. Se nos dice de estos mercenarios que fueron reclutados en las fronteras de Noruega, lo que basta a Horatio para calificarlos de «desheredados», algo que no deja de ser significativo. En la escena siguiente, Claudius recurre a la vía diplomática para solucionar este conflicto y manda a Cornelius y a Valtemand ir a Noruega para que informen al rey de dicho país, que se encuentra en cama por enfermedad y, por tanto, sin saber qué está haciendo su sobrino. Valtemand y Cornelius regresarán de su embajada en la segunda escena del acto II y le comunican a Claudius que Fortinbras ha sido llamado al orden y que no entrará en guerra con Dinamarca. Sin embargo, empleará las tropas reclutadas en atacar Polonia, para lo que pide paso franco por territorio danés, petición ésta que le es concedida. Como se puede apreciar, la sed de poder que tiene Fortinbras es enorme pues le es indiferente atacar a un país o a otro, con lo que no parece procedente afirmar que es venganza lo que iba buscando cuando se quiso enfrentar a Dinarmarca, más aún cuando ahora le pide ayuda para conquistar parte de Polonia. Ya en el cuarto acto, cuando vemos a Fortinbras dispuesto a atravesar Dinamarca, sabemos, gracias a la curiosidad de Hamlet, que el territorio que va a atacar es muy pequeño y no tiene valor alguno, hecho que viene a ratificar su megalomanía. Ante lo que está presenciando, el príncipe reflexionará diciendo: «This is th’imposthume of much wealth and peace, / That inward breaks and shows no cause without / Why the man dies». En el soliloquio que seguirá a estos versos, Hamlet no solo no reprocha a Fortinbras su ambición, a la que califica de «divina», sino que, al ser paradigma de la duda, admira la capacidad del príncipe noruego de tomar decisiones firmes en determinadas cuestiones: Rightly to be great Is not to stir without great argument, But greatly to find quarrel in a straw When honour’s at the stake. Quizás por este motivo, llegará a augurar, ya moribundo, que será Fortinbras quien accederá al trono danés, no en vano el propio Fortinbras dirá en la escena final de la obra que posee antiguos derechos sobre el reino de Dinamarca y aunque, según él, con dolor, abrazará su destino. Siguiendo con Hamlet, y sin olvidar la mención que estamos haciendo a países extranjeros, un hecho que debemos de tener en cuenta es que desea volver a la universidad alemana de Wittenberg, muy bien conocida en Inglaterra como la universidad de Lutero y la cuna del protestantismo, aunque también es verdad que era familiar al público isabelino como la casa de Dr. Faustus. Esta universidad parece haber sido muy frecuentada entonces por daneses que estudiaban en el extranjero. Esto nos lleva a no olvidar hablar ahora de las relaciones que hay entre Dinamarca e Inglaterra, teniendo en cuenta que aquí Inglaterra es el país extranjero. Antes de que se nos indiquen cuáles son dichas relaciones, leemos varias observaciones que Hamlet hace sobre su país. En la noche de bodas de su tío, y antes de que vuelva a aparecer el fantasma de su padre, se lamenta que la celebración de la boda de un rey sea una bacanal que ha alcanzado el grado de costumbre en Dinamarca, lo que, para él, hace que su país tenga mala fama en todo el mundo. Tras escuchar el relato que le hace el fantasma de su padre, en el que acusa al actual rey de asesinarlo, Hamlet, refiriéndose a su tío, afirma que es posible reír y ser un bellaco y añade, no sin ironía, que está orgulloso que tal cosa pueda suceder en Dinamarca. Como se ve, la opinión que tiene sobre su país no es muy elevada, hecho que se corrobora en la conversación que mantiene con Rosencrantz y Guildenstern cuando éstos llegan a Elsinor: HAMLET: What have you, my good friends, deserved at the hands of Fortune that she sends you to prison hither? GUILDENSTERN: Prison, my lord? HAMLET: Denmark’s a prison. ROSENCRANTZ: Then is the world one. HAMLET: A goodly one, in which there are many confines, wards, and dungeons, Denmark being one o’th’ worst. Si creemos a Hamlet en sus opiniones, tampoco deberíamos tener en alta consideración a aquellos países que tienen alguna relación con Dinamarca, especialmente aquellos que sean sus tributarios. Ése es el caso de Inglaterra y, precisamente con la excusa de cobrar unos tributos atrasados, el rey quiere sacar de la corte a su sobrino justificando que está loco y que esta demencia no beneficia al trono danés, es decir, a él mismo. Pese a que la decisión ya está tomada, el viaje no se hará hasta que el rey se entera que Hamlet ha asesinado a Polonius, hecho éste que precipitará la salida del príncipe del país, que irá acompañado por Rosencrantz y Guildenstern. El rey queda solo en escena dirigiendo su parlamento a Inglaterra y, apelando a una victoria militar sobre ella, le ordena que cumpla con el mandato de asesinar a Hamlet. Para que la ausencia de noticias sobre el protagonista no sea excesiva, Shakespeare utiliza el recurso de una carta que el príncipe le envía a Horatio en la que dice cómo cambió de barco y, por consiguiente, de destino. Hamlet aparecerá de nuevo al comienzo del quinto acto, cuando tiene lugar la conocida conversación con el sepulturero. Dicho sepulturero, sin saber la identidad de la persona con la que está hablando, afirma, a preguntas de éste, que no importa mucho que Hamlet no se recupere de su locura puesto que en Inglaterra todos están igual de dementes que él. No obstante, hay que saber situar en su término exacto esta afirmación que Shakespeare hace sobre sus compatriotas, ya que la locura se atribuía con frecuencia a los ingleses por los escritores satíricos de la época como es el caso de John Marston. Tras esto, Shakespeare sostendrá un poco más la expectación del lector/espectador y no nos explicará cómo escapó Hamlet a su suerte hasta la segunda escena, cuando se lo relate a Horatio. En su narración, detalla cómo cambió las órdenes para que fueran asesinados los portadores del despacho, es decir, Rosencrantz y Guildenstern, algo que se corrobora en la última escena de la obra con la llegada de los embajadores ingleses. Si Inglaterra aparece en un principio como una ayuda a Claudius para conseguir su propósito de eliminar a Hamlet, las circunstancias crearán un “efecto bumerang” por el que el príncipe volverá a Dinamarca, y lo hará precisamente momentos antes del funeral por Ophelia. Tras una intervención de Laertes, Hamlet aparecerá y acabará su parlamento diciendo: «This is I, / Hamlet the Dane». Al llamarse a sí mismo de tal forma, afirmando su nacionalidad, no solo se está dando a conocer a los presentes sino que está reclamando su derecho al trono. Claudius, ante esta amenaza para él, y con el objeto de cumplir la promesa de venganza que le hizo a Laertes, propone un duelo entre éste y Hamlet que está totalmente amañado, pero de nuevo sus planes se vuelven contra él, y tanto el veneno de la copa como el que está en la punta de la espada de Laertes acabarán con la vida no solo de los duelistas, sino también con la de Gertrude y la del propio Claudius. Al hablar de Laertes debemos hacerlo también de la presencia de Francia en la obra, que no es la misma que la de otros países, pero no deja de ser destacable. Aunque no sabemos qué ocupación tiene Laertes en dicho país, desde su primera aparición lo vemos interesado en volver allí, de donde ha venido, según le dice a Claudius, para estar presente en la coronación del nuevo rey. Pese a que Polonius le da unos consejos antes de marchar, lo vemos mandar a Francia a Reynaldo para que vigile los pasos de su hijo, y es que cree que los atractivos de la vida francesa pueden corromperlo. Sobre tal supuesto no tenemos noticia alguna y, por tanto, Reynaldo no aparecerá más en la obra. Quien sí volverá a hacerse presente es Laertes quien, al enterarse de la muerte de su padre, regresa a Dinamarca y es apoyado por un grupo de ciudadanos que quiere deponer al rey del trono. Claudius, ante tal peligro, pregunta «where is my Switzers?», y es que mercenarios suizos eran utilizados entonces en muchos países, sobre todo como guardias reales. Cuando llega Laertes, lo calma y le hace saber que fue Hamlet quien mató a Polonius y se presta a planear con él la venganza. Para hacerle creer a Laertes que le tiene envidia, Claudius le convence de que un caballero francés llamado Lamord, estando en Dinamarca, alabó tanto su maestría en el manejo de las armas que Hamlet desde entonces estaba deseando su regreso para medirse a él. Con otra mentira hará que Hamlet acuda a un duelo que falsamente ha incitado Lamord. Debemos resaltar aquí que dicho apellido evoca en cierta manera el sintagma francés “la mort”, que viene a augurar el triste desenlace del duelo y, por el momento en el que éste se produce, también el de la obra. Por lo expuesto hasta ahora se puede inferir que son diversos los personajes que muestran un notable grado de ambición, algo que vamos a comprobar en varios de ellos, teniendo cada uno sus objetivos y sus motivaciones. Hay que hacer notar aquí que, en la mayoría de las mejores tragedias de Shakespeare, está presente la ambición, pese a que cada una de ellas sea paradigma de otros sentimientos. Othello, el rey Lear y Bruto, por citar tres ejemplos, aparecen como la personificación de los celos, el amor paternal y el ideal político, respectivamente. También es cierto que en el primero de ellos los celos son provocados por la ambición de Iago, un individuo desclasado que ansía ostentar un poder que lo afiance socialmente. En lo que se refiere a los otros dos personajes acaban destruidos, uno por sus dos hijas mayores y el otro por la habilidad demagógica de Marco Antonio. Tanto él y su socio Octavio como las hijas mayores de Lear actúan movidos por un claro deseo de verse al frente de una unidad política. Pero, de todas las tragedias, con la que Hamlet guarda más relaciones en ese aspecto es con Macbeth, una obra en la que su protagonista y su mujer encarnan la ambición. En lo que atañe estrictamente a Hamlet, queda muy claro, desde el primer acto, que Claudius ha asesinado a su hermano con el objeto de acceder al trono. En un soliloquio en el que intenta pedir perdón por el crimen cometido llega a decir: «My crown, mine own ambition». No valiéndole únicamente el asesinato, pues entonces sería Hamlet quien tendría derecho al trono, se casa con su cuñada, consiguiendo el visto bueno de los miembros del consejo encargado de nombrar al rey en la monarquía electiva que era Dinamarca entonces. Viendo cómo piensa Claudius y cómo se comporta durante toda la obra, no podemos dejar de pensar que hay cierta ironía por su parte en unos versos del primer parlamento que hace, en los que le dice a los responsables de la decisión: «Nor have we herein barred / Your better wisdoms, which have freely gone / With this affair along. For all, our thanks». Como no podía ser de otra forma, no es Claudius quien se va a oponer a los miembros del consejo en la resolución tomada, lo que resulta menos creíble es que, sabiendo su forma de obrar, dicha decisión la hayan tomado en libertad, sobre todo si tenemos en cuenta que el hermano de un rey no hereda el trono, a no ser que haya algún cambio en la línea de sucesión y, sobre todo, y en lo que se refiere también a Gertrude, que el matrimonio con el hermano del marido estaba prohibido por la Iglesia, tanto católica como protestante. Por eso Hamlet lo ve como un usurpador, porque «popped in between th’election and my hopes». Claro que los planes de Claudius no se podían haber llevado a cabo sin la colaboración de Gertrude, que accede a casarse con él cuando todavía no habían transcurrido ni dos meses de la muerte del rey. No cabe, por tanto, pensar que pueda existir amor entre ellos pues ni ha habido tiempo suficiente como para que éste se haya consolidado en los sentimientos de ambos, ni tampoco se trata de ningún arrebato amoroso juvenil, ya que ambos contrayentes han alcanzado cierta madurez, como da cuenta el hecho de que Hamlet ya está lo suficientemente crecido. Gertrude, al intuir que el consejo puede darle la corona a su hijo, acepta casarse con Claudius para así seguir manteniendo su posición, de la otra forma solo hubiera sido la madre del rey, lo que no deja de ser una situación privilegiada pero no es la posición máxima. La propia Gertrude descubre sus ideas cuando, también en la obra que monta Hamlet, el actor que da vida a la reina pronuncia un parlamento en el que afirma que en un segundo matrimonio no puede haber amor, y promete amarle siempre y no volver a casarse. Cuando le pregunta a su madre su opinión sobre esto, Gertrude dice que la reina promete demasiado. Aunque de una forma distinta, la ambición afecta también a Ophelia. Con su hermano en Francia y un padre que no le va a sobrevivir, acepta de buen grado una relación amorosa con el hijo de la reina puesto que, aunque no haya podido subir al trono, sigue siendo príncipe. Las órdenes de Polonius para cortar dicha relación y la locura simulada de Hamlet harán entristecer a la joven a la que únicamente le queda su padre, pues la posibilidad de otro amor nunca se menciona y el ingreso en el convento, que podía ser otra opción, solo aparece como engendro de la supuesta demencia del príncipe. La muerte de su padre acaba con el único apoyo socioeconómico que le quedaba y la llevará a la locura en primer lugar y después al suicidio. Otros personajes con menos presencia en la obra también mostrarán un grado de ambición propio de la situación en la que se encuentran. Polonius, Rosencrantz y Guildenstern muestran en todo momento un gran interés por agradar al rey, hasta el punto de seguir en todo momento las indicaciones que éste les da. Este afán de servicio, en un lugar como la corte y viniendo las órdenes de alguien como el propio rey, no parece ser gratuito, y, por distintas circunstancias, acabará con la vida de los tres. Si no llegamos a saber muy bien hasta dónde querían haber llegado estos tres personajes en sus pretensiones, el caso de Laertes es mucho más claro pues, cuando regresa a Dinarmarca para vengar la muerte de su padre, es apoyado por un grupo de ciudadanos que lo quieren como rey. Ante esto, Claudius trata de calmarlo y lo consigue prometiéndole que cumplirá su venganza y si no es así le dará su reino, ofrecimiento que Laertes acepta sin reservas. Sin embargo, Hamlet, que se supone que es el loco en la obra, tiene una actitud bastante diferente a la del resto de los personajes sobre la ambición. Esto se puede ver con claridad desde el comienzo, cuando se aprecia que tiene más pesar por la muerte de su padre que por no ser rey. Poco después, con la llegada de Rosencrantz y Guildenstern, con la intención de que confiese el motivo de su tristeza, le insinúan que es la ambición quien lo tiene en ese estado, algo que Hamlet niega. Esta contestación la da en la primera conversación que tiene con ellos, en la que no muestra tener aún grado de demencia alguno. En cambio, cuando simula su locura, le llega a decir a Ophelia que es ambicioso y a Rosencrantz que necesita medrar. En cuanto al aprecio que siente por el decidido espíritu de Fortinbras, ya hemos explicado que si califica como «divina» la ambición del príncipe noruego no es porque él comparta los mismos ideales y objetivos, sino porque le envidia la capacidad de tomar firmes resoluciones en momentos difíciles, algo tan opuesto a su carácter dubitativo. Hamlet y Fortinbras viven la misma situación: sus padres, de los que cada uno de ellos ha tomado el nombre, han muerto y el país al que pertenecen está reinado por sus tíos. La gran diferencia es que mientras Hamlet lucha por su venganza, Fortinbras —de cuyo tío ignoramos cómo ha llegado a rey— pelea por conseguir en el extranjero el poder que no tiene en Noruega. También es posible hacer un paralelismo de Hamlet con Laertes: son jóvenes de buena posición social, sus padres han sido asesinados y viven temporalmente fuera de su país. Pero, al igual que con Fortinbras, tenemos la misma diferencia, puesto que Laertes no ve mal el ofrecimiento por el que el rey le promete o venganza o la corona. Pese a esta actitud distinta a la que tienen los otros personajes, no deja de ser desasosegador que todos ellos morirán, la mayoría de ellos asesinados y que, sin contar a Rosencrantz y Guildenstern, que mueren en Inglaterra, los otros seis personajes que pierden la vida son los tres miembros de la familia real y los tres componentes de la familia de Polonius. También es un mensaje poco alentador el hecho de que la persona que se colocará al frente de Dinamarca será el joven Fortinbras, el único personaje extranjero destacable en la obra quien, además de no intervenir en las luchas internas del país, ha mostrado desde el principio de la pieza una gran sed de poder. En todo el desarrollo de la obra, y sobre todo en el final, parece claro que Shakespeare tenía en mente a Inglaterra a pesar de que la acción se desarrolla en Dinamarca. Es algo que también hace en otras creaciones suyas con diversas ciudades extranjeras. Es lógico pensar que el trono era el centro de la vida política isabelina, más aún entre los años 1600 y 1601, aceptadas fechas de composición de Hamlet, cuando la reina Isabel I era ya de avanzada edad y, al no tener hijos, la cuestión de la sucesión estaba muy presente en la mente de los ingleses de la época. Shakespeare no escapa a esta preocupación y nos coloca a la usurpación del trono como el hecho desencadenante de la obra. Quien sucederá a la reina Isabel I será finalmente Jacobo I, rey de Escocia al año de haber nacido, quien recibió el apoyo del consejo, igual que Claudius. Como señala Wilson (1982: 37), el consejo tiene la «voz moribunda» de Isabel I como Fortinbras tiene la de Hamlet. El caso de Jacobo I será paralelo al de Fortinbras. Si pensamos que la obra que nos ocupa fue escrita como muy tarde en 1601, y que Jacobo I llegará al trono de Inglaterra en 1603, hay que atribuirle a Shakespeare una visión profética del futuro de la vida política inglesa. Sobre todo si pensamos en la importancia que hemos visto que cobra el factor extranjero. Por su parte, Jacobo I es de origen escocés y, curiosamente, su consorte era danesa. ¿Sería una casualidad, entonces, que una obra como ésta se situase en Dinamarca? Como resulta obvio, Jacobo I, al proclamarse rey de Inglaterra, y serlo ya de Escocia y también de Irlanda, acumuló un gran poder en su persona. Precisamente poder es el objetivo de esa ambición tan compartida. Pero esta ambición es, en muchos casos, nociva pues lleva aparejada malas intenciones. Así opina Lady Macbeth cuando, tras leer la carta que le envía su marido, dice en su soliloquio: «Thou wouldst be great, / Are not without ambition, but without / The illness should attend it». No obstante, Lady Macbeth se encargará de convencer a su marido para medrar en el menor plazo de tiempo posible y a cualquier precio, lo que implicará el asesinato de Duncan. Tras ello, Macbeth cambiará su opinión y su carácter para afirmar que «things bad begun make strong themselves by ill». Por lo que ya no le temblará el pulso cada vez que se sienta obligado a matar a alguien más, como es el caso después de Banquo, del hijo de Macduff y el del joven Siward. Y acompañando al poder, la fama y, como consecuencia de ella, la inmortalidad. Hamlet no renuncia a esta inmortalidad pero, a diferencia de los demás, no seguirá el camino de la ambición para conseguir esta meta, sino que buscará otra vía. Para él, la ambición no es el camino correcto y sí el honor. Como señala Kott (1983: 199), Hamlet se hace el loco porque la política en sí es una locura que destruye todo sentimiento y afecto. Haciendo esta lectura podemos entender mejor que Hamlet diga al final del primer acto: «The time is out of joint. O cursèd spite / That ever I was born to set it right!», con lo que reivindica ser el único cuerdo de la corte. Desde que el espectro de su padre le cuenta que la forma por la que Claudius ha llegado al trono ha sido el asesinato, decide entonces concentrar sus esfuerzos en vengar esta muerte, sobre todo desde que se reafirma en sus opiniones cuando ve la reacción de su tío en la representación de la obra que él mismo monta. Continuando con los paralelismos existentes con Macbeth, traemos aquí una cita de García Tortosa quien, hablando de la ambigüedad de Hamlet, ratifica nuestra tesis afirmando: «El espectro, en este sentido, cobra una cierta similitud con las brujas de Macbeth, solo que allí los malos espíritus despiertan la pasión del poder, y en Hamlet inducen a la venganza» (1987: 215). Y por si esto fuera poco, también considera mancillado el honor de su padre en su propio lecho, al casarse Claudius con Gertrude. Al matar al autor de estas deshonras y saber que él mismo va a morir, le pide a Horatio que cuente esta historia con el objeto de que su fama perdure, pues su reinado no va a tener lugar. Una intención similar tiene Bruto quien, momentos antes de suicidarse, dice: «I shall have glory by this losing day, / More than Octavius and Mark Antony / By this vile conquest shall attain unto». Pero este relato no nos lo cuenta a nosotros Horatio sino Shakespeare quien, al narrar la historia de otros personajes también memorables, hace ya bastante tiempo que goza de la inmortalidad literaria, un peculiar reino en el que Shakespeare y otros escritores llevan corona sobre su cabeza y Hamlet es uno de sus príncipes. Bibliografía: —García Tortosa, Francisco (1987): “Lengua y tragedia en Shakespeare”, Ed. Rafael Portillo, Estudios literarios ingleses. Shakespeare y el teatro de su época, Madrid, Cátedra. —Kott, Jan (1983): “Hamlet of the Mid-Century”, Ed. John Jump, Shakespeare: Hamlet, Londres, The MacMillan Press. —Pennington, Michael (1996): Hamlet. A User’s Guide, Londres, Nick Hern Books. —Shakespeare, William (1998): Hamlet. The Complete Works, Eds. Stanley Wells y Gary Taylor, Oxford, Clarendon Press. —Shakespeare, William (1998): Macbeth, The Complete Works, Eds. Stanley Wells y Gary Taylor, Oxford, Clarendon Press. —Shakespeare, William (1998): Julius Caesar, The Complete Works, Eds. Stanley Wells y Gary Taylor, Oxford, Clarendon Press. —Wilson, John Dover (1982): What Happens in Hamlet, Cambridge, Cambridge UP.

|

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

||||||||||||||

Canal RSS

Canal RSS