|

por EMILIO JOSÉ ÁLVAREZ CASTAÑO [Extraído del nº 27, 2010]

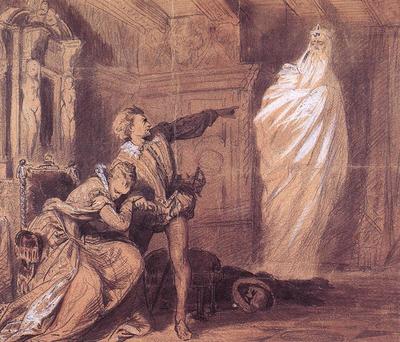

Uno de los aspectos más debatidos en Hamlet ha sido intentar dilucidar el estado psico-emocional en el que se encuentra el protagonista. Si bien es cierto que éste más que estar loco lo finge, algo de lo que daremos detalles en breve, también se ha señalado que padecía melancolía. Aunque ambas afirmaciones son perfectamente demostrables no se pueden sostener de forma categórica aplicándolas a la totalidad de la obra, pues hay un hecho que marca una diferencia en su línea de conducta: la entrevista con el espíritu de su padre. Antes de que ésta se produzca, muestra una imagen triste y pensativa, debida sin duda a la muerte de su progenitor, pero también al rápido matrimonio de Gertrude, su madre, quien, además, ha hecho que la corona de Dinamarca caiga sobre la cabeza de su tío en vez de sobre la suya. Pese a todo esto, sus sentimientos no se desbordan como lo hacen, cuando sabe por el espectro, que su tío es el autor del regicidio. A partir de este momento su discurso se va a radicalizar, redoblándose el odio hacia su tío y acusándolo a él y a su madre de incesto. Promete centrarse en la venganza y escoge como medio para alcanzar su fin simular un estado de demencia del que rehuye dar los motivos. En Hamlet esta locura es simulada como lo prueba el hecho de que se muestra como loco cuando habla con diferentes personajes: ante Ophelia, a la que le dice que es la relación entre ellos la que lo ha vuelto así (probablemente porque en ese momento se siente vigilado, como en verdad lo está); ante Rosencrantz y Guildenstern, a los que, cuando intentan hablarle después de la representación de los cómicos, les dice que su razón está enferma; y ante Laertes momentos antes del duelo. Pero, si estas escenas pueden confundirnos sobre el estado psíquico real de Hamlet, hay otras que nos ratifican en nuestra postura. En este sentido es muy significativo el uso de la prosa y el verso que Shakespeare le hace utilizar, empleando una u otro dependiendo de los personajes a los que éste se dirija y de la situación en la que se encuentre. Resulta fundamental en este sentido la escena en la que se sincera con su madre en la que le dice: «I essentially am not in madness, / But mad in craft». Pero, exceptuando a Gertrude desde este mismo momento y a Horatio, nadie más sabe que Hamlet está simulando su locura. De ahí que los otros personajes se cuestionen qué ha provocado que pierda el juicio. Según Polonius, la causa ha sido el rechazo de su hija Ophelia, y para corroborar su opinión vigila junto al rey una conversación que mantienen Hamlet y su hija. Tras dicho encuentro, el rey no cree que sea ése el motivo que ha causado la locura de su hijastro, para lo que encarga a Rosencrantz y Guildenstern averiguar lo que no ha podido Polonius. Claudius percibe la locura como una amenaza a su privilegiada posición, por eso considera como peligrosa la locura, no solo la de Hamlet sino también la de Ophelia, aunque ésta, en sí, no le va a acarrear inconvenientes añadidos. Pese a esto, hará vigilar a Ophelia cuando se entera que ha enloquecido. Lo mismo va a ocurrir cuando Laertes y Hamlet regresan a Elsinor, el primero de ellos, pidiendo venganza y apoyado por la turba, y el segundo, con sus nuevas excentricidades, suponen dos puntos de desestabilización para el rey. Claudius es consciente en todo momento de este hecho y formalmente procura tratar con tacto a Hamlet pues, como él mismo reconoce, es querido por el pueblo «who like not in their judgement but their eyes», lo que por sí mismo significa otro posible peligro para él. Sin embargo, a pesar de todo esto, resulta curioso observar cómo el rey, en un momento delicado para él, utiliza la locura de Hamlet como un argumento para aplacar la ira de Laertes. Por su parte, la reina, que también espera saber qué ha hecho cambiar tanto el juicio de su hijo, confirma la opinión general sobre él cuando lo ve hablándole al espectro de su padre, imagen que ella no percibe. Es característica propia de los fantasmas el hecho de mostrarse sólo ante quienes ellos deseen, por eso se aparece al principio de la obra a los soldados que están haciendo la guardia, con el objeto de que le comuniquen a su hijo que lo han visto, y cuando éste acompaña a los soldados en otra guardia vuelve a presentarse, aunque únicamente hablará con su hijo a solas, de ahí que se lo lleve lejos de los otros personajes que en ese momento se encuentran en escena. En este momento de la obra no deja de ser curioso el hecho de que la primera vez que se hace referencia a la locura es aquí, pues Horatio advierte a su amigo que si sigue a la sombra, ésta lo puede llevar a la locura. Sin embargo, cuando Hamlet dialoga con su madre, el espectro vuelve a aparecerse y es sólo éste quien lo ve y habla con él. Ante ello, Gertrude cree que su hijo enloquece, como le ocurre a los nobles con Macbeth cuando éste se espanta al ver el espectro de Banquo, y es entonces cuando Hamlet le aclara que sólo se hace el loco por astucia. A partir de aquí la reina seguirá los consejos de su hijo e intercederá por él ante el rey para que la culpa del asesinato de Polonius se la achaque a la locura que padece. Quien sí acaba enloqueciendo por las circunstancias que la rodean es Ophelia. Y puesto que no es lo mismo una locura simulada que una locura verdadera, ambas encuentran formas de expresión diferentes. Mientras que a su amado lo vemos intercambiar el verso blanco y la prosa, dependiendo del personaje al que se dirija y la situación en la que se encuentre, Ophelia solo utilizará el verso blanco cuando está en su juicio, solo cuando enloquezca hablará en prosa o bien cantará en versos rimados. Por lo dicho hasta ahora resulta fácil deducir que Hamlet, al simular su locura, está dándole vida a una identidad falsa, es decir, está representando un papel y nosotros, como lectores y espectadores, estamos asistiendo al efecto llamado “teatro dentro del teatro”, un efecto que se repetirá más tarde con la representación de los cómicos. Pero este aparentar lo que no se es, no lo vemos únicamente en el modo de actuar de Hamlet, sino que también está presente en el modo de comportamiento propio de la corte. Una muestra de ello lo tenemos en Polonius y podemos dar tres ejemplos de ello. En primer lugar, cuando sabe que su hija habla con Hamlet, le aconseja poner a un precio más alto su relación; después, le propone al rey espiar una conversación entre ambos, siendo de esta manera espectadores de primerísima fila de ese teatro dentro del teatro y, por último, no dudará en enviar a Francia a Reynaldo para que averigüe cuál es la conducta que sigue su hijo Laertes allí, y para ello, según los dictados que le indica su señor, Reynaldo tendrá que representar un papel de actor según el cual deberá ir sembrando mentiras para conseguir que brote la verdad. Pero no son ésas las únicas referencias teatrales que aparecen en la obra, pues encontramos alusiones también al mundo del espectáculo cuando Hamlet decide montar una pieza teatral para los miembros de la corte. Precisamente en el momento en el que le mencionan la llegada de los cómicos se detiene durante unos instantes comentando las vicisitudes a las que los actores de la época tenían que hacer frente. Y cuando llegan, hace que uno de ellos recite unos versos, tras lo cual valora de manera positiva la forma en la que los ha declamado. Tan es así que Polonius advierte que al actor le ha cambiado el color de la cara y ha estado a punto de llorar, algo muy novedoso en las prácticas teatrales de la época en las que, por las circunstancias en las que se representaba, interesaba más la comunicación que la credibilidad. Las ideas de Stanislavski todavía tardarían siglos en ser formuladas. También Hamlet se sorprende de la interpretación del actor hasta el punto de que le hace reflexionar sobre el empeño que debe poner en vengar a su padre pues, según él, no está dedicándole al asunto toda la intensidad que ello merece. Y para desenmascarar al asesino de su padre, se le ocurre montar una obra teatral que reproduzca la forma en la que se produjo el regicidio, según se lo contó el fantasma. Para él, ésta será la prueba definitiva de la culpabilidad de su tío ya que, según le dice a Horatio, si Claudius no se altera cuando vea el drama que se va a representar, querrá decir que el espectro que vieron no es sino alguna criatura abominable. Y para que la representación sea impactante vemos cómo, preparando la misma, le insiste sobre algunos aspectos de la dicción y la escenificación al mismo actor que antes recitó. Según nos informa el propio Hamlet, la pieza representada está ambientada en Viena, está escrita en italiano, y, como nos advierte Pennington (1996: 174), los actores representan el regicidio en la forma del teatro kabuki japonés. Señalamos este aspecto porque el factor extranjero tiene una destacada presencia en esta tragedia de Shakespeare. La presencia en Hamlet de países y ciudadanos extranjeros se percibe a poco de comenzar la obra. Tras la primera aparición del fantasma del padre de Hamlet, Horatio le comenta a Barnardo y Marcellus que éste combatió contra los reyes de Noruega y Polonia, venciendo a ambos, con lo que los dos países aparecen como enemigos de Dinamarca aquí. También les hace saber que Fortinbras, el antiguo rey de Noruega, murió en su lucha contra el padre de Hamlet y, al hacerlo, perdió además unas tierras y, ahora, su hijo, Fortinbras el joven, ha reclutado a un grupo de mercenarios con los que pretende recuperar los territorios perdidos por su padre. Se nos dice de estos mercenarios que fueron reclutados en las fronteras de Noruega, lo que basta a Horatio para calificarlos de «desheredados», algo que no deja de ser significativo. En la escena siguiente, Claudius recurre a la vía diplomática para solucionar este conflicto y manda a Cornelius y a Valtemand ir a Noruega para que informen al rey de dicho país, que se encuentra en cama por enfermedad y, por tanto, sin saber qué está haciendo su sobrino. Valtemand y Cornelius regresarán de su embajada en la segunda escena del acto II y le comunican a Claudius que Fortinbras ha sido llamado al orden y que no entrará en guerra con Dinamarca. Sin embargo, empleará las tropas reclutadas en atacar Polonia, para lo que pide paso franco por territorio danés, petición ésta que le es concedida. Como se puede apreciar, la sed de poder que tiene Fortinbras es enorme pues le es indiferente atacar a un país o a otro, con lo que no parece procedente afirmar que es venganza lo que iba buscando cuando se quiso enfrentar a Dinarmarca, más aún cuando ahora le pide ayuda para conquistar parte de Polonia. Ya en el cuarto acto, cuando vemos a Fortinbras dispuesto a atravesar Dinamarca, sabemos, gracias a la curiosidad de Hamlet, que el territorio que va a atacar es muy pequeño y no tiene valor alguno, hecho que viene a ratificar su megalomanía. Ante lo que está presenciando, el príncipe reflexionará diciendo: «This is th’imposthume of much wealth and peace, / That inward breaks and shows no cause without / Why the man dies». En el soliloquio que seguirá a estos versos, Hamlet no solo no reprocha a Fortinbras su ambición, a la que califica de «divina», sino que, al ser paradigma de la duda, admira la capacidad del príncipe noruego de tomar decisiones firmes en determinadas cuestiones: Rightly to be great Is not to stir without great argument, But greatly to find quarrel in a straw When honour’s at the stake. Quizás por este motivo, llegará a augurar, ya moribundo, que será Fortinbras quien accederá al trono danés, no en vano el propio Fortinbras dirá en la escena final de la obra que posee antiguos derechos sobre el reino de Dinamarca y aunque, según él, con dolor, abrazará su destino. Siguiendo con Hamlet, y sin olvidar la mención que estamos haciendo a países extranjeros, un hecho que debemos de tener en cuenta es que desea volver a la universidad alemana de Wittenberg, muy bien conocida en Inglaterra como la universidad de Lutero y la cuna del protestantismo, aunque también es verdad que era familiar al público isabelino como la casa de Dr. Faustus. Esta universidad parece haber sido muy frecuentada entonces por daneses que estudiaban en el extranjero. Esto nos lleva a no olvidar hablar ahora de las relaciones que hay entre Dinamarca e Inglaterra, teniendo en cuenta que aquí Inglaterra es el país extranjero. Antes de que se nos indiquen cuáles son dichas relaciones, leemos varias observaciones que Hamlet hace sobre su país. En la noche de bodas de su tío, y antes de que vuelva a aparecer el fantasma de su padre, se lamenta que la celebración de la boda de un rey sea una bacanal que ha alcanzado el grado de costumbre en Dinamarca, lo que, para él, hace que su país tenga mala fama en todo el mundo. Tras escuchar el relato que le hace el fantasma de su padre, en el que acusa al actual rey de asesinarlo, Hamlet, refiriéndose a su tío, afirma que es posible reír y ser un bellaco y añade, no sin ironía, que está orgulloso que tal cosa pueda suceder en Dinamarca. Como se ve, la opinión que tiene sobre su país no es muy elevada, hecho que se corrobora en la conversación que mantiene con Rosencrantz y Guildenstern cuando éstos llegan a Elsinor: HAMLET: What have you, my good friends, deserved at the hands of Fortune that she sends you to prison hither? GUILDENSTERN: Prison, my lord? HAMLET: Denmark’s a prison. ROSENCRANTZ: Then is the world one. HAMLET: A goodly one, in which there are many confines, wards, and dungeons, Denmark being one o’th’ worst. Si creemos a Hamlet en sus opiniones, tampoco deberíamos tener en alta consideración a aquellos países que tienen alguna relación con Dinamarca, especialmente aquellos que sean sus tributarios. Ése es el caso de Inglaterra y, precisamente con la excusa de cobrar unos tributos atrasados, el rey quiere sacar de la corte a su sobrino justificando que está loco y que esta demencia no beneficia al trono danés, es decir, a él mismo. Pese a que la decisión ya está tomada, el viaje no se hará hasta que el rey se entera que Hamlet ha asesinado a Polonius, hecho éste que precipitará la salida del príncipe del país, que irá acompañado por Rosencrantz y Guildenstern. El rey queda solo en escena dirigiendo su parlamento a Inglaterra y, apelando a una victoria militar sobre ella, le ordena que cumpla con el mandato de asesinar a Hamlet. Para que la ausencia de noticias sobre el protagonista no sea excesiva, Shakespeare utiliza el recurso de una carta que el príncipe le envía a Horatio en la que dice cómo cambió de barco y, por consiguiente, de destino. Hamlet aparecerá de nuevo al comienzo del quinto acto, cuando tiene lugar la conocida conversación con el sepulturero. Dicho sepulturero, sin saber la identidad de la persona con la que está hablando, afirma, a preguntas de éste, que no importa mucho que Hamlet no se recupere de su locura puesto que en Inglaterra todos están igual de dementes que él. No obstante, hay que saber situar en su término exacto esta afirmación que Shakespeare hace sobre sus compatriotas, ya que la locura se atribuía con frecuencia a los ingleses por los escritores satíricos de la época como es el caso de John Marston. Tras esto, Shakespeare sostendrá un poco más la expectación del lector/espectador y no nos explicará cómo escapó Hamlet a su suerte hasta la segunda escena, cuando se lo relate a Horatio. En su narración, detalla cómo cambió las órdenes para que fueran asesinados los portadores del despacho, es decir, Rosencrantz y Guildenstern, algo que se corrobora en la última escena de la obra con la llegada de los embajadores ingleses. Si Inglaterra aparece en un principio como una ayuda a Claudius para conseguir su propósito de eliminar a Hamlet, las circunstancias crearán un “efecto bumerang” por el que el príncipe volverá a Dinamarca, y lo hará precisamente momentos antes del funeral por Ophelia. Tras una intervención de Laertes, Hamlet aparecerá y acabará su parlamento diciendo: «This is I, / Hamlet the Dane». Al llamarse a sí mismo de tal forma, afirmando su nacionalidad, no solo se está dando a conocer a los presentes sino que está reclamando su derecho al trono. Claudius, ante esta amenaza para él, y con el objeto de cumplir la promesa de venganza que le hizo a Laertes, propone un duelo entre éste y Hamlet que está totalmente amañado, pero de nuevo sus planes se vuelven contra él, y tanto el veneno de la copa como el que está en la punta de la espada de Laertes acabarán con la vida no solo de los duelistas, sino también con la de Gertrude y la del propio Claudius. Al hablar de Laertes debemos hacerlo también de la presencia de Francia en la obra, que no es la misma que la de otros países, pero no deja de ser destacable. Aunque no sabemos qué ocupación tiene Laertes en dicho país, desde su primera aparición lo vemos interesado en volver allí, de donde ha venido, según le dice a Claudius, para estar presente en la coronación del nuevo rey. Pese a que Polonius le da unos consejos antes de marchar, lo vemos mandar a Francia a Reynaldo para que vigile los pasos de su hijo, y es que cree que los atractivos de la vida francesa pueden corromperlo. Sobre tal supuesto no tenemos noticia alguna y, por tanto, Reynaldo no aparecerá más en la obra. Quien sí volverá a hacerse presente es Laertes quien, al enterarse de la muerte de su padre, regresa a Dinamarca y es apoyado por un grupo de ciudadanos que quiere deponer al rey del trono. Claudius, ante tal peligro, pregunta «where is my Switzers?», y es que mercenarios suizos eran utilizados entonces en muchos países, sobre todo como guardias reales. Cuando llega Laertes, lo calma y le hace saber que fue Hamlet quien mató a Polonius y se presta a planear con él la venganza. Para hacerle creer a Laertes que le tiene envidia, Claudius le convence de que un caballero francés llamado Lamord, estando en Dinamarca, alabó tanto su maestría en el manejo de las armas que Hamlet desde entonces estaba deseando su regreso para medirse a él. Con otra mentira hará que Hamlet acuda a un duelo que falsamente ha incitado Lamord. Debemos resaltar aquí que dicho apellido evoca en cierta manera el sintagma francés “la mort”, que viene a augurar el triste desenlace del duelo y, por el momento en el que éste se produce, también el de la obra. Por lo expuesto hasta ahora se puede inferir que son diversos los personajes que muestran un notable grado de ambición, algo que vamos a comprobar en varios de ellos, teniendo cada uno sus objetivos y sus motivaciones. Hay que hacer notar aquí que, en la mayoría de las mejores tragedias de Shakespeare, está presente la ambición, pese a que cada una de ellas sea paradigma de otros sentimientos. Othello, el rey Lear y Bruto, por citar tres ejemplos, aparecen como la personificación de los celos, el amor paternal y el ideal político, respectivamente. También es cierto que en el primero de ellos los celos son provocados por la ambición de Iago, un individuo desclasado que ansía ostentar un poder que lo afiance socialmente. En lo que se refiere a los otros dos personajes acaban destruidos, uno por sus dos hijas mayores y el otro por la habilidad demagógica de Marco Antonio. Tanto él y su socio Octavio como las hijas mayores de Lear actúan movidos por un claro deseo de verse al frente de una unidad política. Pero, de todas las tragedias, con la que Hamlet guarda más relaciones en ese aspecto es con Macbeth, una obra en la que su protagonista y su mujer encarnan la ambición. En lo que atañe estrictamente a Hamlet, queda muy claro, desde el primer acto, que Claudius ha asesinado a su hermano con el objeto de acceder al trono. En un soliloquio en el que intenta pedir perdón por el crimen cometido llega a decir: «My crown, mine own ambition». No valiéndole únicamente el asesinato, pues entonces sería Hamlet quien tendría derecho al trono, se casa con su cuñada, consiguiendo el visto bueno de los miembros del consejo encargado de nombrar al rey en la monarquía electiva que era Dinamarca entonces. Viendo cómo piensa Claudius y cómo se comporta durante toda la obra, no podemos dejar de pensar que hay cierta ironía por su parte en unos versos del primer parlamento que hace, en los que le dice a los responsables de la decisión: «Nor have we herein barred / Your better wisdoms, which have freely gone / With this affair along. For all, our thanks». Como no podía ser de otra forma, no es Claudius quien se va a oponer a los miembros del consejo en la resolución tomada, lo que resulta menos creíble es que, sabiendo su forma de obrar, dicha decisión la hayan tomado en libertad, sobre todo si tenemos en cuenta que el hermano de un rey no hereda el trono, a no ser que haya algún cambio en la línea de sucesión y, sobre todo, y en lo que se refiere también a Gertrude, que el matrimonio con el hermano del marido estaba prohibido por la Iglesia, tanto católica como protestante. Por eso Hamlet lo ve como un usurpador, porque «popped in between th’election and my hopes». Claro que los planes de Claudius no se podían haber llevado a cabo sin la colaboración de Gertrude, que accede a casarse con él cuando todavía no habían transcurrido ni dos meses de la muerte del rey. No cabe, por tanto, pensar que pueda existir amor entre ellos pues ni ha habido tiempo suficiente como para que éste se haya consolidado en los sentimientos de ambos, ni tampoco se trata de ningún arrebato amoroso juvenil, ya que ambos contrayentes han alcanzado cierta madurez, como da cuenta el hecho de que Hamlet ya está lo suficientemente crecido. Gertrude, al intuir que el consejo puede darle la corona a su hijo, acepta casarse con Claudius para así seguir manteniendo su posición, de la otra forma solo hubiera sido la madre del rey, lo que no deja de ser una situación privilegiada pero no es la posición máxima. La propia Gertrude descubre sus ideas cuando, también en la obra que monta Hamlet, el actor que da vida a la reina pronuncia un parlamento en el que afirma que en un segundo matrimonio no puede haber amor, y promete amarle siempre y no volver a casarse. Cuando le pregunta a su madre su opinión sobre esto, Gertrude dice que la reina promete demasiado. Aunque de una forma distinta, la ambición afecta también a Ophelia. Con su hermano en Francia y un padre que no le va a sobrevivir, acepta de buen grado una relación amorosa con el hijo de la reina puesto que, aunque no haya podido subir al trono, sigue siendo príncipe. Las órdenes de Polonius para cortar dicha relación y la locura simulada de Hamlet harán entristecer a la joven a la que únicamente le queda su padre, pues la posibilidad de otro amor nunca se menciona y el ingreso en el convento, que podía ser otra opción, solo aparece como engendro de la supuesta demencia del príncipe. La muerte de su padre acaba con el único apoyo socioeconómico que le quedaba y la llevará a la locura en primer lugar y después al suicidio. Otros personajes con menos presencia en la obra también mostrarán un grado de ambición propio de la situación en la que se encuentran. Polonius, Rosencrantz y Guildenstern muestran en todo momento un gran interés por agradar al rey, hasta el punto de seguir en todo momento las indicaciones que éste les da. Este afán de servicio, en un lugar como la corte y viniendo las órdenes de alguien como el propio rey, no parece ser gratuito, y, por distintas circunstancias, acabará con la vida de los tres. Si no llegamos a saber muy bien hasta dónde querían haber llegado estos tres personajes en sus pretensiones, el caso de Laertes es mucho más claro pues, cuando regresa a Dinarmarca para vengar la muerte de su padre, es apoyado por un grupo de ciudadanos que lo quieren como rey. Ante esto, Claudius trata de calmarlo y lo consigue prometiéndole que cumplirá su venganza y si no es así le dará su reino, ofrecimiento que Laertes acepta sin reservas. Sin embargo, Hamlet, que se supone que es el loco en la obra, tiene una actitud bastante diferente a la del resto de los personajes sobre la ambición. Esto se puede ver con claridad desde el comienzo, cuando se aprecia que tiene más pesar por la muerte de su padre que por no ser rey. Poco después, con la llegada de Rosencrantz y Guildenstern, con la intención de que confiese el motivo de su tristeza, le insinúan que es la ambición quien lo tiene en ese estado, algo que Hamlet niega. Esta contestación la da en la primera conversación que tiene con ellos, en la que no muestra tener aún grado de demencia alguno. En cambio, cuando simula su locura, le llega a decir a Ophelia que es ambicioso y a Rosencrantz que necesita medrar. En cuanto al aprecio que siente por el decidido espíritu de Fortinbras, ya hemos explicado que si califica como «divina» la ambición del príncipe noruego no es porque él comparta los mismos ideales y objetivos, sino porque le envidia la capacidad de tomar firmes resoluciones en momentos difíciles, algo tan opuesto a su carácter dubitativo. Hamlet y Fortinbras viven la misma situación: sus padres, de los que cada uno de ellos ha tomado el nombre, han muerto y el país al que pertenecen está reinado por sus tíos. La gran diferencia es que mientras Hamlet lucha por su venganza, Fortinbras —de cuyo tío ignoramos cómo ha llegado a rey— pelea por conseguir en el extranjero el poder que no tiene en Noruega. También es posible hacer un paralelismo de Hamlet con Laertes: son jóvenes de buena posición social, sus padres han sido asesinados y viven temporalmente fuera de su país. Pero, al igual que con Fortinbras, tenemos la misma diferencia, puesto que Laertes no ve mal el ofrecimiento por el que el rey le promete o venganza o la corona. Pese a esta actitud distinta a la que tienen los otros personajes, no deja de ser desasosegador que todos ellos morirán, la mayoría de ellos asesinados y que, sin contar a Rosencrantz y Guildenstern, que mueren en Inglaterra, los otros seis personajes que pierden la vida son los tres miembros de la familia real y los tres componentes de la familia de Polonius. También es un mensaje poco alentador el hecho de que la persona que se colocará al frente de Dinamarca será el joven Fortinbras, el único personaje extranjero destacable en la obra quien, además de no intervenir en las luchas internas del país, ha mostrado desde el principio de la pieza una gran sed de poder. En todo el desarrollo de la obra, y sobre todo en el final, parece claro que Shakespeare tenía en mente a Inglaterra a pesar de que la acción se desarrolla en Dinamarca. Es algo que también hace en otras creaciones suyas con diversas ciudades extranjeras. Es lógico pensar que el trono era el centro de la vida política isabelina, más aún entre los años 1600 y 1601, aceptadas fechas de composición de Hamlet, cuando la reina Isabel I era ya de avanzada edad y, al no tener hijos, la cuestión de la sucesión estaba muy presente en la mente de los ingleses de la época. Shakespeare no escapa a esta preocupación y nos coloca a la usurpación del trono como el hecho desencadenante de la obra. Quien sucederá a la reina Isabel I será finalmente Jacobo I, rey de Escocia al año de haber nacido, quien recibió el apoyo del consejo, igual que Claudius. Como señala Wilson (1982: 37), el consejo tiene la «voz moribunda» de Isabel I como Fortinbras tiene la de Hamlet. El caso de Jacobo I será paralelo al de Fortinbras. Si pensamos que la obra que nos ocupa fue escrita como muy tarde en 1601, y que Jacobo I llegará al trono de Inglaterra en 1603, hay que atribuirle a Shakespeare una visión profética del futuro de la vida política inglesa. Sobre todo si pensamos en la importancia que hemos visto que cobra el factor extranjero. Por su parte, Jacobo I es de origen escocés y, curiosamente, su consorte era danesa. ¿Sería una casualidad, entonces, que una obra como ésta se situase en Dinamarca? Como resulta obvio, Jacobo I, al proclamarse rey de Inglaterra, y serlo ya de Escocia y también de Irlanda, acumuló un gran poder en su persona. Precisamente poder es el objetivo de esa ambición tan compartida. Pero esta ambición es, en muchos casos, nociva pues lleva aparejada malas intenciones. Así opina Lady Macbeth cuando, tras leer la carta que le envía su marido, dice en su soliloquio: «Thou wouldst be great, / Are not without ambition, but without / The illness should attend it». No obstante, Lady Macbeth se encargará de convencer a su marido para medrar en el menor plazo de tiempo posible y a cualquier precio, lo que implicará el asesinato de Duncan. Tras ello, Macbeth cambiará su opinión y su carácter para afirmar que «things bad begun make strong themselves by ill». Por lo que ya no le temblará el pulso cada vez que se sienta obligado a matar a alguien más, como es el caso después de Banquo, del hijo de Macduff y el del joven Siward. Y acompañando al poder, la fama y, como consecuencia de ella, la inmortalidad. Hamlet no renuncia a esta inmortalidad pero, a diferencia de los demás, no seguirá el camino de la ambición para conseguir esta meta, sino que buscará otra vía. Para él, la ambición no es el camino correcto y sí el honor. Como señala Kott (1983: 199), Hamlet se hace el loco porque la política en sí es una locura que destruye todo sentimiento y afecto. Haciendo esta lectura podemos entender mejor que Hamlet diga al final del primer acto: «The time is out of joint. O cursèd spite / That ever I was born to set it right!», con lo que reivindica ser el único cuerdo de la corte. Desde que el espectro de su padre le cuenta que la forma por la que Claudius ha llegado al trono ha sido el asesinato, decide entonces concentrar sus esfuerzos en vengar esta muerte, sobre todo desde que se reafirma en sus opiniones cuando ve la reacción de su tío en la representación de la obra que él mismo monta. Continuando con los paralelismos existentes con Macbeth, traemos aquí una cita de García Tortosa quien, hablando de la ambigüedad de Hamlet, ratifica nuestra tesis afirmando: «El espectro, en este sentido, cobra una cierta similitud con las brujas de Macbeth, solo que allí los malos espíritus despiertan la pasión del poder, y en Hamlet inducen a la venganza» (1987: 215). Y por si esto fuera poco, también considera mancillado el honor de su padre en su propio lecho, al casarse Claudius con Gertrude. Al matar al autor de estas deshonras y saber que él mismo va a morir, le pide a Horatio que cuente esta historia con el objeto de que su fama perdure, pues su reinado no va a tener lugar. Una intención similar tiene Bruto quien, momentos antes de suicidarse, dice: «I shall have glory by this losing day, / More than Octavius and Mark Antony / By this vile conquest shall attain unto». Pero este relato no nos lo cuenta a nosotros Horatio sino Shakespeare quien, al narrar la historia de otros personajes también memorables, hace ya bastante tiempo que goza de la inmortalidad literaria, un peculiar reino en el que Shakespeare y otros escritores llevan corona sobre su cabeza y Hamlet es uno de sus príncipes. Bibliografía: —García Tortosa, Francisco (1987): “Lengua y tragedia en Shakespeare”, Ed. Rafael Portillo, Estudios literarios ingleses. Shakespeare y el teatro de su época, Madrid, Cátedra. —Kott, Jan (1983): “Hamlet of the Mid-Century”, Ed. John Jump, Shakespeare: Hamlet, Londres, The MacMillan Press. —Pennington, Michael (1996): Hamlet. A User’s Guide, Londres, Nick Hern Books. —Shakespeare, William (1998): Hamlet. The Complete Works, Eds. Stanley Wells y Gary Taylor, Oxford, Clarendon Press. —Shakespeare, William (1998): Macbeth, The Complete Works, Eds. Stanley Wells y Gary Taylor, Oxford, Clarendon Press. —Shakespeare, William (1998): Julius Caesar, The Complete Works, Eds. Stanley Wells y Gary Taylor, Oxford, Clarendon Press. —Wilson, John Dover (1982): What Happens in Hamlet, Cambridge, Cambridge UP.

1 Comentario

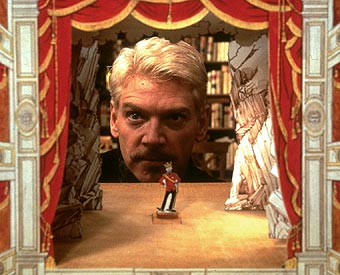

por ELENA NICOLÁS CANTABELLA La primera vez que aparece en escena el personaje de Ofelia es en el acto I, escena 3. Laertes se está despidiendo porque se marcha a Francia y le dice a su hermana que no haga caso al amor de Hamlet, pues no se trata de un amor verdadero, sino fugaz y efímero, un amor caprichoso del príncipe. Mientras mantienen este diálogo, aparece Polonio, padre de ambos, y, tras una conversación con el joven, éste se marcha finalmente. El padre interroga a su hija, entonces, acerca de la conversación que mantenía con Laertes momentos antes y, al desvelar su contenido, Polonio adopta la misma actitud que su hijo y le explica a la doncella que Hamlet sólo quiere aprovecharse de ella y le ordena que deje de verle, a lo que la muchacha accede. Si la vida del personaje teatral es fugaz, como indica José Luis Alonso de Santos (1), es necesario que pronto se especifiquen en escena sus conflictos. Por este motivo la justificación dramática de Ofelia aparece ante el espectador desde su primera aparición en escena: la relación amorosa con el príncipe Hamlet. Desde que vemos a Ofelia, ésta se presenta como la amada del protagonista de la obra y, además, se plantea una relación amorosa en términos conflictivos, puesto que dos personajes que podrían oponerse a esta relación e impedirla, Polonio y Laertes, así lo hacen intentando convencer a la joven de lo infructuoso de tales relaciones. Laertes, primero, y luego Polonio, advierten a Ofelia de la imposibilidad de la relación de la muchacha con el príncipe debido al futuro de éste como monarca y a su diferencia social. Ofelia aparece en su primera intervención con dos hombres, su padre y su hermano, que actúan como sus tutores y guías, que la persuaden en tono paternalista y con superioridad jerárquica, a que finalice toda pretensión de relación con Hamlet. La actitud de Ofelia es la de una doncella sumisa y obediente que escucha con mucha atención y concediéndole criterio de argumento de autoridad a los dictados de Laertes y Polonio. Es una muchacha inexperta y carente de voluntad y decisión, a diferencia de otros personajes femeninos del dramaturgo. Sólo muestra una pequeña rebeldía cuando, tras el discurso de su hermano acerca de los problemas de perder la honra y de su importancia, ella replica a Laertes aduciendo que no debe defender virtudes que él no demuestre, pues ello evidenciaría una conducta hipócrita, como observamos al leer: «Guardaré el sentido de esos buenos consejos / como custodia de mi corazón. Pero, hermano mío, / no hagas como ciertos eclesiásticos / que muestran el espinoso camino de la gloria / mientras que, libertinos, jactanciosos, / siguen ellos la senda florida del placer / ignorando su propio consejo», intervención con la que Shakespeare desliza una tópica crítica a los excesos del clero de la época. A pesar de esta pequeña concesión a Ofelia, en esta escena, se muestra obediente a su hermano al despedirse y declarar su firme voluntad de seguir los consejos de éste de una manera tan plástica al decir: «Los he encerrado en mi memoria / y sólo tú tienes la llave para abrirla». Y también se muestra obediente y sumisa con su padre pues revela a éste el tema de la conversación con Laertes y, después contesta de manera ingenua a la pregunta de su padre sobre qué sucede entre ella y Hamlet. La actitud de Ofelia, crédula de la sinceridad de las pruebas de amor del príncipe contrasta con la actitud pragmática y nada idealista del padre que la llama “niña inexperta” e “ingenua”. Ofelia es indecisa y no sabe a quién creer, si a las pruebas de amor de su amado Hamlet o a las palabras de su padre. Intenta ofrecer a su padre pruebas de que el amor del príncipe es real, pero su padre consigue destruir sus argumentos sin que ella ofrezca una valiente y fuerte resistencia. Esta actitud de obediencia cierra el diálogo, con el «Os obedeceré en todo, Señor», de la muchacha. Tenemos, pues, una primera aparición de Ofelia, en la que sabemos que tiene esperanzas en su relación amorosa con el príncipe Hamlet, pero son destruidas por su padre y su hermano. La segunda aparición de Ofelia se produce cuando relata a Polonio la extraña visita que ha recibido del aparentemente perturbado príncipe Hamlet. Le dice a su padre que le ha devuelto las cartas como él ordenó y éste llega a la conclusión de que el estado del príncipe se debe al amor por su hija y decide contárselo al rey. El tema de la presencia de Ofelia en escena vuelve a ser su relación amorosa con el príncipe Hamlet, como vemos. El personaje con el que Ofelia dialoga es su padre, lo que nos remite a un ámbito familiar y a una relación jerarquizada padre-hija que insiste en la obediencia y sumisión de la que ya hemos hablado. Ofelia se encontraba cosiendo en su estancia, lo que significa que nos encontramos con una labor doméstica, propia de la sumisión de la mujer, y en su ámbito privado, que Hamlet invade y vulnera al entrar en él. Ofelia, como vemos, siempre se encuentra con personajes masculinos que la tratan como a una niña o como a un objeto carente de voluntad, decisión ni opinión. Es importante insistir en la obediencia filial de Ofelia pues resulta extraño, no en el personaje, sino comparado con otros personajes femeninos del teatro de la época, que, ante la visita de Hamlet, vaya corriendo a contárselo a su padre y no a otra doncella, o a una criada, es decir, a una cómplice de su relación amorosa. Pero esta obediencia va más allá y, a pesar de que la joven está enamorada de Hamlet, le dice a su padre que ha seguido sus órdenes y le ha devuelto las cartas al príncipe, como observamos cuando afirma: «No, señor, pero tal como vos ordenasteis / le devolví sus cartas, negándole el acceso / a mi persona», lo que supone la ruptura de la relación amorosa entre los jóvenes, aunque ésta ya había comenzado desde el mismo momento en que Ofelia había informado verazmente de los propósitos de Hamlet a su padre y a su hermano, provocando la intervención de Polonio, y no manteniendo la relación en secreto. Polonio encuentra en el rechazo de Ofelia hacia Hamlet la causa de la enfermedad de éste, lo que él califica de “locura de amor”, mostrando un gran desconocimiento de la naturaleza del príncipe. El carácter del consejero se define prontamente cuando decide revelar al rey esta información, pues se muestra como un chivato o un soplón que no reflexiona prudentemente acerca de las consecuencias de esta revelación y de su alcance. Polonio quiere mostrar su fidelidad al rey, pero no por motivos éticos, sino por sus ganas de congraciarse con éste, de ser el que solucione el problema de palacio, la locura de Hamlet, y así, ascender en la corte. No le importa su hija, pues ésta hace lo que él le manda y no le importa utilizarla como objeto, ni hacer públicas las cartas privadas que Hamlet le ha enviado. De esta manera la “traición” de Ofelia al contar a su padre los intentos amorosos del príncipe se abre a un círculo mayor. La tercera aparición de Ofelia en escena se produce a raíz del plan que urde su padre para que el rey compruebe que la teoría de Polonio sobre el motivo de la locura de Hamlet es cierta. Ofelia aparece entre los personajes de Gertrudis, aunque ésta no participa casi de los hechos, Claudio y Polonio, por lo que, otra vez, se encuentra entre dos hombres que ejercen su poder sobre ella y que la tratan como a una marioneta. Lo que sucede es que Polonio idea un encuentro fortuito entre su hija y el príncipe, al que la doncella se presta. Aparece entonces Hamlet y pronuncia su archiconocido monólogo del «Ser no ser» y, después, se encuentra con Ofelia y dialoga con ella mientras el rey y el consejero espían la escena. Ofelia le devuelve los regalos de enamorado que le hizo, pero Hamlet le dice que no son suyos, e insiste en que se meta en un convento y despliega todo un ataque misógino. Ofelia, por su parte, sufre al darse cuenta de cómo el lleno de virtudes Hamlet ha perdido el juicio y cómo su amor está perdido. En la escena la reina Gertrudis es la única que se muestra favorable al amor entre Hamlet y Ofelia y así se lo manifiesta a la joven, con la que se muestra cariñosa y comprensiva. Entre ambas mujeres hay un vínculo de unión que se mostrará en la empatía de la reina hacia la muchacha, pues ambas son mujeres con poca voluntad que se dejan dominar por las decisiones de los hombres. Ofelia, ante el plan de la reina, vuelve a contestar con sumisión, aunque se trate de lo contrario que le ordena su padre. Polonio, por su parte, usa a su hija como a una especie de autómata u objeto valioso sólo para conseguir sus propósitos. Demuestra, por tanto, un carácter hipócrita, adulador y maquiavélico que puede verse cuando dice: «Pasead por aquí, Ofelia… Majestad, vos y yo, / nos esconderemos aquí… Lee de este libro. / Mostrar tal devoción hará que tu soledad / parezca creíble» y desvela toda su concepción cínica de la vida al asegurar ante su propia y obediente hija: «Oh cuán a menudo merecemos / reprobación, pues es evidente que un rostro devoto / y una actitud piadosa pueden llegar a hacer dulce / al mismísimo diablo». Cuando ya se encuentran en escena Hamlet y Ofelia, ésta muestra simbólicamente los signos del amor roto entre los jóvenes, pues han perdido todo su perfume, y lo han hecho, desde la perspectiva de la joven, porque personajes ajenos al amor se han introducido pragmatizándolo, y desde la del joven, por la revelación del espectro. Hamlet, que va a jugar con la frágil estabilidad emocional de Ofelia, le pregunta a ésta «¿sois honesta?», planteándose una situación ambigua, ya que el espectador sabe que Ofelia no lo es con el príncipe y le oculta que la situación que está viviendo responde a un plan orquestado por otros que, además, los están espiando. La pregunta del espectador es si Hamlet es conocedor del auténtico alcance de esta pregunta, ante la que la joven vacila al contestar, mostrando esa actitud insegura y carente de voluntad propia. El príncipe entonces juega con ella y con su ingenua credulidad, pues al principio le dice «Antes yo os amaba», indicando el fin de ese amor, lo que la joven cree, y momentos después le dice lo contrario, «Yo no te amaba», dejando un poso de decepción en Ofelia. Estos juegos sobre Ofelia y las constantes manipulaciones serán las que rompan dramáticamente al personaje. Quizás por ello Hamlet, tras definirse ante la muchacha como un personaje negativo y vil, la inste a entrar en un convento para preservar su virtud, porque Elsinor, y el mundo de Hamlet, es un lugar monstruoso que ensucia todo lo que toca. Además de este argumento, el príncipe va a lanzar ataques de intensa misoginia que parecen dirigidos hacia su madre aunque proyectados sobre su antigua amada. Pero Ofelia no es del todo inocente y miente cuando Hamlet le pregunta por el paradero de su padre. La necesidad de obediencia de la joven entra en contradicción con la moral, pues no puede satisfacer las órdenes y deseos de todos los personajes a un mismo tiempo. Finalmente somos conscientes del dolor de Ofelia ante la locura de Hamlet, ya que exalta las virtudes de éste al lamentarse exclamando: «Oh noble inteligencia perdida. / Con ojos, lengua y espada del soldado / el cortesano y el discreto. Flor y esperanza del reino. / Espejo de la elegancia, modelo de gallardía, / blanco de todas las miradas. ¡Y todo arruinado!», y de su tristeza al haber perdido su amor cuando afirma: «Y yo la más infeliz, miserable de las mujeres, / yo, que he sorbido la miel de sus dulces votos». Como observamos, el carácter inseguro de la muchacha, su dependencia de los demás personajes que conlleva que la utilicen para sus fines marcará su locura y final sacrificio. La cuarta aparición de Ofelia ante el espectador se produce en la famosa escena del teatro dentro del teatro cuando la corte va a ver La ratonera, la obra que Hamlet ha preparado con la compañía de actores que ha llegado a Elsinor y que es una recreación del asesinato de su padre a manos de su tío y de su madre. Los personajes que aparecen en esta escena junto con Ofelia son: Hamlet, Gertrudis, Claudio, Polonio, Horacio y, en el otro plano, los personajes-actores de La ratonera. Hamlet quiere apoyar la cabeza en el regazo de Ofelia mientras van a ver la obra, y acosa a una Ofelia cambiante sin voluntad ni firme decisión. Hamlet va comentando la obra. Cuando el rey Claudio se levanta, Ofelia es quien se da cuenta. Se interrumpe la actuación y se termina la escena. Como ya había sucedido cuando Hamlet había entrado en la estancia de Ofelia, violando el espacio privado de la doncella, ahora vulnera su propio espacio físico, su cuerpo. El príncipe quiere recostar su cabeza en el regazo de la joven y ésta se muestra contraria por pudor, pero luego, ante la insistencia de Hamlet, accede. Ello demuestra que no tiene fuerza en sus convicciones, que es voluble y que con la suficiente determinación, Ofelia cede. Volvemos a insistir en que no es virtuosa, sino sumisa y dócil, fácilmente manipulable. Así es como Hamlet insinúa que la joven ha tenido pensamientos malsanos ante la primera petición del príncipe, desarrollando cierta crueldad, ya que es consciente de que su rival no está a la altura de su inteligencia. De hecho, la muchacha, cohibida, ruborizada y nerviosa ante los hechos y tal insinuación, contesta diciendo: «No pensé nada, mi señor». El cinismo de Hamlet, que toma como víctima sacrificial a Ofelia, va a aparecer en comentarios velados que el personaje haga a la dama cuando ésta intente desarrollar una conversación superficial y convencional. Así, al comentario sobre lo breve del prólogo de la obra que hace Ofelia: «¡Oh, cuán breve ha sido!», Hamlet contestará apuntando contra ella: «Como el amor de una dama». Estos constantes ataques minarán la salud emocional de la muchacha hasta volverla loca. La quinta aparición de Ofelia en escena podemos dividirla en dos partes, ya que la joven aparece, abandona la escena, y vuelve nuevamente a aparecer cuando un personaje se ha incorporado. Se trata de la escenificación de la locura de Ofelia tras la muerte de su padre a manos de su amado Hamlet y del destierro encubierto de éste a Inglaterra. Todo ello provoca la ruptura de la frágil y voluble personalidad de Ofelia. En la primera parte de la aparición de ésta, se encuentran en escena Gertrudis y, posteriormente, Claudio. Ofelia entra donde está la reina y comienza a hilar un discurso inconexo que demuestra su locura y a cantar baladas populares sobre el amor con un tono procaz. Entra entonces el rey y la reina le informa del estado de la joven. Él cree que todo se debe a la muerte violenta de su padre. Ofelia se despide con un discurso cada vez más caótico. Si cuando Ofelia está cuerda aparece siempre con personajes masculinos que establecen una relación jerárquica de superioridad hacia ella y que la utilizan y manipulan para conseguir sus planes, cuando se vuelve loca es la reina la que la acompaña. Gertrudis empatiza con Ofelia y se muestra realmente afectada por el estado de la joven, pues es la única que puede comprender las emociones de la chica en ese universo masculino de poder. Ofelia, por su parte, exterioriza su desvarío a través de canciones que mezclan tres elementos: baladas de raíz popular, la muerte de su padre y la pérdida del amor. Los dos últimos elementos aparecen fusionados, pues tanto su padre como su amado son figuras que guían la conducta y los pensamientos de la joven de igual manera, y su pérdida supone no tener ese timón que deja a la muchacha como un barco sin dirección, a la deriva de la locura. Vemos esta fusión cuando dice: «Se ha ido; está muerto, señora. / Muerto… ¡Se marchó! / Cubierto de verde musgo, / sus pies —¡ay!— de mármol son…», pues resulta ambigua y no sabemos si refiere a su padre o, por momentos, alude a la partida de Hamlet y a la frustración ante la pérdida del amor. Por otra parte nos encontramos con el elemento simbólico con el que se identifica a Ofelia: las flores. Ya Laertes había asociado en la primera aparición de Ofelia a ésta con las flores y la avisaba del peligro del gusano de las flores que puede corroer la virtud al decir: «Y la calumnia somete a la propia virtud. / Y el gusano las flores más tempranas corrompe / antes de que se abran sus capullos». Ahora las flores aparecen en la balada de Ofelia asociadas a la muerte, como los elementos jóvenes, puros, bellos y dulces que lloran sobre la tumba; la identificación de Ofelia con las flores de la tumba de su padre parecen evidentes cuando canta: «Flores, muchas flores, lo sepultan; / y lágrimas de amor, / llueven sobre su tumba». El elemento de las flores dará unidad dramática al personaje de Ofelia, pues pronto se convertirán en elemento físico cuando se produzca la famosa escena de las flores o cuando se relacionen con la muerte de la joven relatada por la reina Gertrudis. Ofelia está loca y su discurso es inconexo y caótico, pero el teatro nos demuestra que la locura tiene una veta de verdad y, a través de ella los personajes dicen verdades universales. Así le sucede a Hamlet cuando se finge loco y así le sucede a Ofelia cuando expresa una de las claves interpretativas de la obra al decirle al rey: «¡Señor, señor! Lo que / somos, lo sabemos; no sabemos, sin embargo, lo / que podemos ser…» que contiene una máxima aplicable a los personajes de la obra y a la existencia humana. Frente a la estabilidad de lo habitual, de lo esperado, de la tranquilidad de lo cierto, el ser humano, llevado a situaciones extremas, puede llegar a ser algo o a hacer algo impensable en él. Esa verdad del desconocimiento auténtico de la naturaleza humana enlaza el discurso de Ofelia con los monólogos de Hamlet y nos muestra cómo el cinismo y el nihilismo del ambiente de Elsinor han penetrado por fin en Ofelia rompiéndola en mil pedazos, al no ser capaz de soportarlo. También podemos señalar que la locura produce en la muchacha una desinhibición sexual que suele ser habitual en personajes tan frágiles y tan dominados por los demás personajes. Así, en las canciones, Ofelia habla de la pérdida de la virtud como inevitable al amor al cantar: «¡Ya despierta el galán, ya se viste! / Abre la puerta y la invita. / Ella, inocente, claudica, / y deja atrás su virtud», que puede significar la sensación que tiene ella al haber sido engañada y abandonada por el príncipe Hamlet. Y también alude en tono procaz al miembro viril al decir: «oh, truhanes, cómo su espolón manejan / los mancebos cuando acechan!». El mundo sencillo de Ofelia, su ingenuidad se ha roto y la visión cínica de la realidad han provocado una locura, lo cual se deja ver en la balada que canta: «Y ella se lamenta: prometisteis desposarme / antes de que boca arriba yo estuviera… / Y el le respondió: / ¿A qué venir a mi lecho / si esa promesa os hiciera?». Finalmente el discurso de la joven se va tornando más y más caótico e incoherente en su despedida. Ofelia se marcha y al volver momentos después a la escena, además de los reyes, se ha incorporado un personaje, Laertes, su hermano, que ha sido informado de la locura de la joven. Los hechos de esta aparición son los siguientes: Ofelia entra en la sala del palacio con sus incoherentes canciones y Laertes la ve, se compadece y sufre al contemplar su estado. La muchacha trae flores para cada personaje y las va dando comentando su significado. Canta una balada triste y se marcha. Cuando Ofelia entra y su hermano la ve en su desvarío, expresa la fragilidad del juicio, de la razón, de las doncellas y se extraña por ello. Pero no es consciente que, durante la obra, todos los personajes han manejado a su antojo a la muchacha y la han utilizado como objeto sin voluntad al servicio de sus propósitos. Ofelia alude después al entierro de su padre y lo hace con un lenguaje amoroso en el que se produce la fusión entre padre-amado, pues la pérdida ha sido doble y, en su dolor y locura, no puede establecer límites. Así se despide del padre-amado diciendo: «Adiós, paloma mía, adiós». Tras esta canción se desarrolla la famosa escena de la entrega de las flores de Ofelia, punto culminante del personaje dramático en escena y tras el cual se producirá su ahogamiento. En la simbología de las flores que entrega Ofelia a Laertes, a Gertrudis y a Claudio se ejemplifica el axioma del que parte Hamlet para fingirse loco y es que los locos pueden decir verdades que los cuerdos no pueden sin que nadie pueda sentirse ofendido. En la locura de Ofelia, paradójicamente, hay más cordura y conocimiento del que tenía antes. Como han señalado muchos autores y podemos leer en las notas a pie de página de la edición de la obra de Manuel Ángel Conejero(2), Ofelia entrega a Laertes, quizás confundiéndolo con su amado Hamlet, dos flores: romero (simboliza los recuerdos, el recuerdo concreto de los muertos y la prenda de amor) y pensamiento (está relacionada con los recuerdos, con San Valentín y es el emblema de la Trinidad); a la reina Gertrudis: hinojo (simboliza la adulación) y aguileño (el adulterio), a Claudio le asignaría la ruda, pero ella también se quedaría alguna, pues simboliza respectivamente, la culpa y el arrepentimiento (Claudio) y la pena y la tristeza (Ofelia). La margarita y la violeta son flores que simbolizan la pureza y la inocencia, pero también a las víctimas del amor, por lo que representan a Ofelia, pero la muchacha afirma que éstas se marchitaron al morir su padre, lo que implica esa identificación de la joven con las citadas flores, pues al morir su padre-amado, Ofelia se marchitó. Finalmente la joven se marcha, pero antes canta una canción de amor en la que demuestra su estado atormentado ante la desaparición de su amor y se insinúa, como eco anticipado, la muerte de Ofelia, dado que en su letra dice: «No, ya no volverá, no / nunca volverá; / no, que está muerto, no; / acaba con tu vida ya, / que él nunca volverá». Curiosamente ese «acaba con tu vida ya» se materializará y quien no volverá nunca será la propia Ofelia. Los dos siguientes momentos en que el personaje de Ofelia es relevante para la obra, ya no aparece en escena, sino que su importancia radica en lo que los personajes dicen de ella. El primer momento en que Ofelia es aludida por un personaje en escena es el diálogo que mantienen Gertrudis y Laertes, en el que la reina le cuenta al joven la muerte accidental por ahogamiento de Ofelia y la describe de manera muy lírica. Ofelia estaba jugando con las flores cuando una rama se partió y cayó a las aguas manteniéndose un instante flotando, pero, yéndose al fondo instantes después al mojarse las ropas. Laertes expresa su pena, pero se contiene y decide vengarse. Este momento de la obra, que ha sido plasmado en la pintura y en la poesía en sucesivas recreaciones, vincula a la reina Gertrudis con Ofelia. Es la reina la encargada de contar este suceso, pues es el único personaje femenino de la obra además de la doncella, es la única que empatiza con ella y que le demuestra su cariño. Su tono es maternal en su descripción del accidente. En este relato que Gertrudis hace de la muerte de Ofelia vuelven a tomar gran importancia las plantas y, más concretamente, las flores. El ahogamiento acaece al lado de un gran sauce, árbol que simboliza la pena, el llanto. La muchacha estaba recogiendo flores para hacerse guirnaldas con ranúnculos (ojos de coyote o botón de oro), margaritas (simboliza la pureza), y “dedos de difunto” (aúnan la muerte con el sexo). La imagen que la reina forma en la mente del espectador al describir a la joven en el instante previo a la muerte es el de una ninfa o una náyade de las aguas, pues explica: «Extendidos / sus ropajes en el agua, salía a flote cual sirena, / y cantaba estrofas de antiguas canciones, / inconsciente del peligro, o como hija del agua, / acostumbrada a vivir en el propio elemento». Finalmente, la última ocasión en que la figura de Ofelia tiene importancia escénica es durante su entierro. Los personajes que aparecen en estas exequias son: Laertes, Hamlet, Gertrudis, Claudio, el Sacerdote y Horacio. También está el cadáver de la doncella. La escena comienza con el entierro de la joven, en el que Laertes se queja al Sacerdote de que no se puedan realizar más ritos, a lo cual éste responde argumentando que nada más puede hacerse debido a las circunstancias de la muerte de su hermana. Laertes expresa su dolor y su ira. Hamlet que, junto a Horacio, había estado contemplando la escena, irrumpe y se presenta haciendo una hiperbólica descripción de su dolor por la muerte de la muchacha frente al dolor de Laertes, que él considera mucho menor. Lo más significativo de la escena resulta el desmedido amor y la infinita pena que dice sentir el príncipe Hamlet por la muerte de Ofelia y que parece no corresponderse con las palabras, la actitud y los actos anteriores del personaje. Hamlet dice: «Yo amaba a Ofelia. ¡Y ni el amor / de cuarenta mil hermanos, por mucho que fuera, / podría sobrepasar el mío! ¿Qué harías vos por ella?», o exclama ante Laertes: «Por la sangre de Dios, decidme, ¿qué haríais? / ¿Queréis llorar? ¿Queréis batiros? ¿Ayunar? ¿Destrozaros? / ¿Beber vinagre? ¿Comeros un cocodrilo? ¡Yo lo haré! / ¿A qué habéis venido? ¿A lloriquear? / ¿O a haceros el valiente saltando a la tumba? / ¡Que te entierren vivo con ella! ¡Y a mí también! ¡A los dos!». Esta excesiva exteriorización de dolor parece retórica y teatral, sobre todo en un personaje que no expresa ni una sola vez durante toda la obra que su tormento proceda del conflicto de tener que abandonar el amor por su deber de hijo leal, como sí que sucede en otros personajes dramáticos, como puede ser el caso del Cid en Las mocedades de Rodrigo de Guillén de Castro o en su reelaboración francesa El Cid de Pierre Corneille, y además trata a Ofelia con gran crueldad, insistiendo en sus inseguridades y lanzándola contra el mundo más cínico y nihilista. Como afirma Harold Bloom: «El príncipe no tiene ningún remordimiento por haber matado a Polonio, o por haber acosado malévolamente a Ofelia hasta la locura y el suicidio, o por su despido gratuito de Rosencrantz y Guildenstern hacia sus muertes inmerecidas. No creemos a Hamlet cuando se jacta ante Laertes de que amaba a Ofelia, pues la naturaleza carismática parece excluir el remordimiento, excepto por lo que todavía no se ha hecho» (3). Si hasta aquí hemos realizado un análisis del personaje dramático de Ofelia en la tragedia de Shakespeare, queremos ahora mencionar muy brevemente algunas actualizaciones de este personaje en diferentes artes. En cuanto al cine, resulta obvio decir que hay una decena de versiones de la obra, pero tres son las que más éxito de público han tenido: la clásica de Laurence Olivier, en la que Vivien Leigh interpreta a Ofelia, la hollywoodiense de Zeffirelli, con Helena Bonham-Carter y la más aclamada, la de Kenneth Branagh, con Kate Winslet. Vamos a comentar algunos aspectos destacables de las dos últimas versiones relativos al personaje de Ofelia. En la versión de Franco Zeffirelli, una joven muchacha pálida, que en ese momento se había especializado en papeles de época, representaba el papel de una Ofelia cándida, virginal, pura, entregada al amor y sin ningún tipo de ambigüedad en sus intenciones. Destacable era la escenificación del primer encuentro entre Ofelia y Hamlet, cuando éste se muestra loco por vez primera y la recreación de la muerte de Ofelia, narrada al mismo tiempo por la reina Gertrudis, interpretada por Glenn Close, y escenificada por Ofelia-Helena Bonham-Carter. Asimismo, la escena climática de la muchacha, la de las flores, intensificaba la locura al entregar huesos y no flores. Más compleja resulta la actualización del veterano en las adaptaciones shakesperianas, K. Branagh. En esta versión, resulta sugerente la ambigüedad del personaje de Ofelia encarnado por Kate Winslet. Cuando la joven entrega la carta con el poema de amor escrito por Hamlet a su padre, Polonio, y tiene que leerlo delante de los reyes y de éste mismo, cosa que no sucede en la tragedia ya que no es ella quien lee, sino Polonio, aparecen escenas utilizando el flash-back en las que se ve a Hamlet y a Ofelia manteniendo relaciones sexuales, tras las cuales, es Hamlet quien lee el poema. Branagh juega con esa puerta abierta al sexo que plantea dudas sobre Ofelia, pues, si tradicionalmente se ha aceptado en los montajes que es pura y obediente, y que no ha sido la amante de Hamlet, su turbación y sus alusiones a la pérdida del honor y al abandono del amante tras el acto sexual cuando está enajenada pueden interpretarse como culpa y arrepentimiento ante su entrega al príncipe Hamlet. Además, su débil resistencia a las fuertes y poderosas voluntades de los personajes masculinos, su necesidad de guía y de complacencia a los demás, no habría supuesto un impedimento a las pretensiones sexuales del príncipe, sino todo lo contrario. Para finalizar este apartado, queremos destacar la enorme presencia de Ofelia en la pintura, sobre todo la gran eclosión de cuadros que toman como tema la muerte de Ofelia en el siglo XIX. El instante previo a la muerte de la joven, suspendida en las aguas, adornada con guirnaldas de flores, con largos cabellos flotando y con ropajes medievales, ha sido plasmada una y otra vez, fundamentalmente por la escuela prerrafaelita, por Delacroix, y por John Everett Millais, cuyo cuadro es uno de los más famosos y conocidos. El aspecto que más ha trascendido del personaje de Ofelia a las demás artes es su muerte. Así, el poeta francés Arthur Rimaud la describió como un gran lirio blanco flotando sobre el río desde hace más de mil años o Gaston Bachelard encuentra en el mito de Ofelia una encarnación de las aguas suicidas. NOTAS

(1) ALONSO DE SANTOS, J. L. (2007), pp. 117 y siguientes. (2) SHAKESPEARE, W. (1992), pp. 554-57. (3) BLOOM, H. (2002), p. 484. BIBLIOGRAFÍA —ALONSO DE SANTOS, José Luis (2007). Manual de teoría y práctica teatral. Barcelona: Castalia. —BACHELARD, Gaston (2005). El agua y los sueños. México: Fondo de cultura económica. —BLOOM, Harold. (2002) Shakespeare. La invención de lo humano, Barcelona: Anagrama. —DE LA CONCHA, Ángeles, CEREZO MORENO, Marta (2010). Ejes de la literatura inglesa medieval y renacentista. Madrid: Ramón Areces. —SHAKESPEARE, William (1992). Hamlet. Edición de Manuel Ángel Conejero. Madrid: Cátedra. —SHAKESPEARE, William (2008). Hamlet. Edición de Ángel Luis Pujante. Madrid: Espasa Calpe. —SHAKESPEARE, William (2003). Hamlet, prince of Denmark. Edición de Philip Edwards. Cambridge: Cambridge, University Press. |

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

||||||||||||

Canal RSS

Canal RSS