|

por PEDRO GARCÍA CUETO Miguel Catalán fue filósofo pero fue mucho más, un hombre que nos ha dejado huella por su sabiduría, por su lucidez, parece que vuelve en sus libros porque aún queda una simiente poderosa en su mirada, su voz no ha desaparecido, se filtra en sus páginas, a las que dedicó tanto tiempo como el amanuense que va hilando las letras lentamente, para construir un edifico de palabras donde el tiempo no quede destruido por la muerte.

Nuestra común afinidad por Thomas Mann quedaba presente en las cartas que nos enviábamos, y digo cartas porque ahora se envían e-mails y también lo eran, pero eran largas y afectivas, lo que no suele ocurrir con la correspondencia electrónica en la mayoría de los casos. Fue partícipe de mis inquietudes, leyó entusiasmado mi ensayo sobre La muerte en Venecia, novela que me ha influido y que, junto con la película de Visconti, son dos pilares en mi vida. Miguel Catalán fue construyendo en la editorial Verbum un gran monumento de palabras. Me quiero centrar en el tema de la mentira porque no naufraga nunca el que nada con energía y sabe que la orilla anda lejos pero que sus fuerzas se renuevan en cada brazada. Como nadador del lenguaje, Catalán le da a la palabra su sentido más verdadero, sin renuncias, sin eufemismos. En La mentira nociva, perteneciente a “Seudología XI”, nos alumbra con ejemplos numerosos con la mentira que ha llevado a políticas a sembrar de ignominia nuestro tiempo. Como ejemplo cuando Miguel dice: En el universo concentracionario, el idiolecto oficial de los campos de concentración nacionalsocialistas no llamaba «muertos» a los judíos incinerados sino «figuras». Impresiona porque en esa ignominia se para el tiempo, nos deja una huella imborrable. También cita Miguel que llamaban al crematorio «sala de salidas». La mentira nociva, que destruye, se halla en el individuo, pesa en él. La falta de ética y el horror conviven en esas salas donde la muerte vive y se respira por doquier. Miguel Catalán, como amanuense, indaga en la mentira nociva y extrae múltiples ejemplos que se exponen en el libro. Todo queda sometido a análisis, la política, las estafas informáticas, el deporte, etc. Como un observador de fino estilete, Miguel Catalán contempla el mundo y lo analiza con detenimiento. Subyace también en La mentira benéfica, el tomo XIII y último. Quién sabe cuántos podrían haber salido de su pluma si la adversidad no le hubiera hecho frente, el deseo de ver en la mentira que no es mala, sino que es un bálsamo para curarnos, para no decirnos la verdad a la cara. Estudio esclarecedor que nos envuelve, entre todos los ejemplos, que son muchos, me detengo en un tema que me compete, el de escribir. Dice Miguel: La hermosa ilusión de la perpetuidad del autor a través de la escritura se remonta a la antigüedad, cuando Horacio escribió en referencia a sus obras: Exegi momentum aere pernennius, es decir, «He dado cima a un movimiento más perenne que el bronce». Sin duda, la obra vive y respira, pese al tiempo, como es el caso de este ingente esfuerzo de Miguel Catalán de esclarecer la verdad entre la mentira. Como en aquellas conversaciones donde La montaña mágica se nos aparecía de nuevo, Miguel permanece a través de su denodado esfuerzo por ejemplificar el mundo y sus luces y sombras a través de sus estudios. Ejemplos que el libro nos regala: el enfermo que es engañado a través de la mentira nociva, el marido que es agasajado por la mujer para que crea realmente en su varonil apariencia y para que no sucumba al peso del tiempo y a la crisis de los años. Miguel no cesa nunca, como el rayo que iluminaba a Miguel Hernández, e investiga en muchos frentes, como en La traición, volumen XII de la “Seudología”, cuando nos habla de la confianza. Me centro en ella porque es quizá el mayor de los castigos a los inocentes, a los incautos, a los que creen firmemente en el otro. Dice Miguel: La confianza viene a ser, pues, una apuesta moral, y puede significar, si erramos el cálculo, una invitación directa a la traición. Pone el ejemplo de Maquiavelo que dice a Nicómaco: «el que confía es más susceptible de ser traicionado». En un mundo cuyos espejos nos traicionan, en un universo cuyas palabras son solo un mar sin agua, la verdad que reside en estas páginas es total. Miguel Catalán fue trazando en su obra un paisaje del alma humana, con sus defectos y sus aciertos, estudiando con calma la historia para encontrar en ella lo que subyace por encima de las apariencias. Cuando leo sus libros, dialogo con él y vuelvo a sentir que aquellas cartas, no e-mails, palabra anglosajona que no me gusta, vuelve, sabiendo que la ilusión de nuestros escritos es la permanencia, pese a sabernos mortales y perecederos. Vuelve entonces La montaña mágica y aquella foto que Miguel me envió una vez porque había pasado un verano con su mujer, María, en aquel lugar inolvidable. La ficción de los libros y la realidad se encontraron y el soñador que era Miguel reaparece y se queda ya para siempre en nosotros.

2 Comentarios

Ofrecemos un fragmento breve del libro La santa mentira, de inminente publicación en la editorial Verbum, para nuestros lectores “coloquiales”. por MIGUEL CATALÁN

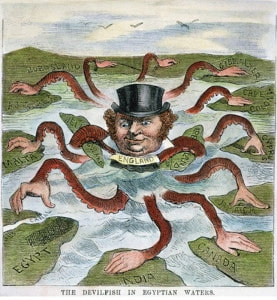

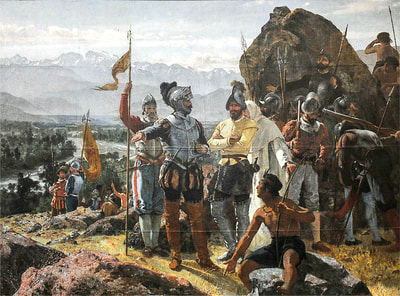

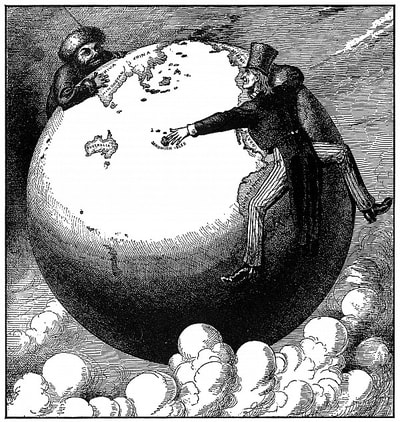

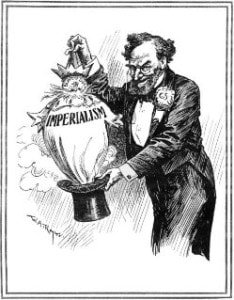

por MIGUEL CATALÁN [Capítulo de libro Mentira y poder político. Seudología VII, de próxima aparición en la editorial Verbum] Se conjetura […] que Satanás fue en sus orígenes un ángel del cielo, que cayó, que se rebeló, que inició una campaña militar, que fue derrotado y al cual se le expatrió y condenó a una perdición eterna Mark Twain La criminalización de la víctima es la primera astucia de la conciencia culpable. Siguiendo la lógica de la arquitectura monumental que reduce a los súbditos a la nada, cuando la propaganda de Estado afirma que sin el faraón no habría pan, es porque el faraón que ha expropiado su trigo o su cebada al campesino necesita hacerle creer que no merece siquiera el pan que no le ha robado. Si no fuera por el faraón, al mísero fellah le faltaría hasta la harina que amasa con sus manos. Del mismo modo, el mayor deber de la moral tradicional japonesa es el chu u obligación que tienen los súbditos de devolver al emperador los inmensos dones que le deben, el de la vida para empezar, pero también la paz, la salud y el alimento. Pues cada criatura venía al mundo con una deuda (on) perenne hacia Su Majestad Imperial que nunca terminaba de saldar sino con la incondicional fidelidad vitalicia y acaso la muerte heroica por la patria. Puesto que el sentido de la justicia se aloja por igual en el corazón de los vencedores y en el de los vencidos, el crimen y la infamia tienden a ocultarse cuanto antes. De la necesidad de atajar el sentimiento de aversión que el criminal suscita ante los demás y ante sí mismo procede el fenómeno psicológico del odio del verdugo hacia su víctima. Pues cuando una deuda no se puede saldar, ya sólo cabe negarla. Para descargar nuestro odio sobre quien antes ha sufrido nuestros golpes es preciso invertir los términos del crimen. De tal forma, el verdugo que relata la historia ha de proponerse a sí mismo como víctima y al tiempo transformar a la víctima en verdugo. Dado que la conciencia del abuso de poder sólo puede aliviarse con la negación de los hechos y la justificación moral, todas las invasiones y guerras de expansión se han hecho por motivos falsos, tanto más falsos conforme más avanzada es la cultura en cuestión y mayor la conciencia de inmoralidad del hecho. Una de las excusas más refinadas consiste en el derecho de tutela por el cual los europeos deben (tienen la ingrata obligación moral de) proteger a los americanos o africanos a causa de su incapacidad para gobernarse a sí mismos. Tal ingente tarea fue la carga del hombre blanco. El mito colonial que esgrime el deber de Occidente de marchar muy lejos para gobernar pueblos inferiores a fin de sacarlos de su atraso no sólo iba dirigido a los colonizados que sufrían el expolio de sus especias, azúcar, caucho, algodón, opio, estaño, oro o plata a fin de desactivar su resistencia, sino sobre todo a la propia metrópoli expoliadora, habitada también por una mayoría de “personas decentes” en la locución de Edward Said; pues estas sólo podían colaborar en la magna empresa teniendo una alto concepto de sus fines y participando de un mito de civilización que diera a la conquista el aspecto de una noble misión espiritual (I). Los españoles saquean los tesoros incas y aztecas y someten a servidumbre o esclavitud a los pobladores autóctonos, pero los motivos aducidos por la Corona de Carlos I y repetidos por sus soldados no podrán ser sino nobles o santos: el “poblamiento” (como si América estuviera despoblada), la “pacificación” (como si la Corona de Castilla no viniera de estar guerreando largos siglos con los moros y la Conquista de América no fuera la continuación de la Reconquista peninsular) y la “evangelización” (en realidad, la conversión forzosa y la sacramentalización bajo amenaza). Así Cortés quiere apresar a Moctezuma para apropiarse de los impuestos debidos al rey y añadir nuevas cargas y servicios, pero finge hacerle la guerra para evitar que los recaudadores sometan a sus súbditos a tributos excesivos y para impedir que los sacerdotes practiquen sacrificios humanos: “[Cortés] le dijo [a uno de los caciques que utilizará para derrocar a Moctezuma] que se quería partir luego para Méjico a mandar a Montezuma que no robe ni sacrifique” (II). Tal era el argumentario del invasor: “y en estos pueblos se les dijo […] cómo éramos vasallos del emperador don Carlos; que nos envió para quitar que no haya más sacrificios de hombres, ni se robasen unos a otros, y se les declaró muchas cosas que se convenían decir” (III). Entre las bellas falsedades “que se convenían decir” a los propietarios de aquellas tierras se deslizaba alguna vez la única razón real, dejando caer la amenaza subrepticia de esa superior violencia propia que se agazapa detrás de toda potestad: “Y Cortés le dijo: […] ‘Pues hágoos saber que nosotros venimos de lejanas tierras por mandado de nuestro rey y señor, ques el emperador don Carlos, […] y envía a mandar a ese vuestro gran Montezuma que no sacrifique ni mate ningunos indios, ni robe sus vasallos, ni tome ningunas tierras, y para que dé la obediencia a nuestro rey y señor’”(IV). La obediencia bajo amenaza de recibir un castigo de sangre por el poder de las armas es lo único cierto tras las hermosas razones para desplazarse de un continente a otro con tan elevada inversión de dinero y tan alto peligro de muerte. El ejercicio de la fuerza para cubrir la rapacidad y la codicia de bienes y personas (“oro y vasallos”) es lo verdadero tras la blanca pantalla altruista. Como admiten Bernal Díaz del Castillo y otros expedicionarios de la Conquista, los españoles se repartían e intercambiaban no sólo las tierras descubiertas, sino los indios que vivían en ellas con el fin de someterlos a un trabajo forzoso intensivo (V). La forma más común y elemental de justificar la injusticia consiste en culpar de su suerte al damnificado. El muerto, el esclavo, el siervo, el iletrado, el indígena, el excluido merecen moralmente el estado en que se encuentran. Sus defectos, vicios o pecados explican su caída. Es así como la camarilla de abusones no sólo ultraja al grupo de apacibles confiados, sino que después lo difama hasta asignar con éxito renovado el resultado del enfrentamiento a su maldad, pereza, cobardía o ignorancia. En otras ocasiones, el agresor descarga su culpa acusando al agredido de aquel crimen que precisamente va a acabar con su vida, como cuando el terrorismo de Estado soviético acusó al trotskista Kurt Landau de ser el “líder de una banda terrorista” poco antes de asesinarlo, o como cuando la facción sublevada del Ejército español ante el gobierno legítimo de la II República acusó en su Ley de responsabilidades políticas (1939) a los republicanos leales de sublevarse ante el Ejército; “El Movimiento Nacional”, había dicho ya Franco en una entrevista de 1937, “no ha sido nunca una sublevación. Los sublevados eran, y son, ellos, los rojos” (VI). Por tal motivo el general Mola tacha de asesinos de la Patria a quienes van a ser fusilados por oponerse a la rebelión militar: “Serán pasados por las armas, en trámite de juicio sumarísimo, como miserables asesinos de nuestra patria sagrada, cuantos se opongan al triunfo del movimiento salvador de España” (VII). El mismo mecanismo aplicaron las autoridades militares estadounidenses de la prisión de Guantánamo cuando acusaron de llevar a cabo “actos de guerra asimétrica” a los presos que se habían suicidado tras sufrir torturas o aislamiento prolongado. En una versión común de la víctima culpable, el derrotado ha sido antes abandonado por Dios, en general por buenas razones. El abandono divino explica su derrota. El Ser Supremo que respalda la autoridad del Estado, el Derecho o el Mercado tiene buenos motivos tanto para escarmentar al agredido con el castigo como para premiar al agresor con el botín: “Dios está siempre de parte de los grandes batallones”, ironizó el muy leído Federico II de Prusia. Ya vimos en el tercer tomo de este tratado cómo los sanos tienden a apartarse de la compasión debida a los sufrientes justificando simbólicamente su sufrimiento (VIII). En la imaginación popular, el suicida no será sólo el causante de su final, sino también el culpable. Se dice de él entonces que era un cobarde o que no estaba preparado para la vida. A la conciencia del sano o el superviviente les resulta más soportable apartarse de la compasión culpando de su mal al enfermo incurable o de la muerte al recién fallecido. Si piensan que la víctima es el responsable, quedan eximidos de atenderlo, y, por tanto, se ahorran el sufrimiento del contacto con la penosa experiencia del morir. Una ganancia tan notable en bienestar subjetivo no puede sino impulsar una práctica habitual. Hoy como ayer, los sanos precisan de coartadas morales para enterrar en vida a un semejante o bien olvidar a un desahuciado; es así como resulta más fácil abandonar a su suerte a una víctima del sida que a otra de leucemia, pues a la primera siempre se le puede achacar la culpa por su enfermedad a causa de prácticas juzgadas inmorales por la mayoría. Durante la Peste Negra en el siglo XIV europeo, el sellado condenatorio de las casas con los enfermos y parientes en su interior se hacía con buena conciencia si los emparedadores todavía no infectados lograban pensar que tales casas o familias estaban malditas. Si la peste acababa cebándose en aquel hogar era porque sus vicios lo habían condenado de antemano. Gracias a esta racionalización en la mente de los sanos, desde antiguo los deformes y enfermos crónicos no sufrían sin culpa; como hoy se mencionan los hábitos de la droga, el tabaco o el alcohol en descargo de la indiferencia hacia quien yace sin esperanza, Dios o la naturaleza los habría abocado a una desgracia justa y a una merecida condición subalterna. Quien esclaviza, explota u oprime, pues, está obrando con justicia si a sus pies se postra quien por naturaleza ha de ser esclavizado, explotado u oprimido. No sólo las distintas teorías económicas clásicas y liberales han culpado a los pobres de su condición debida a caracteres psíquicos individuales como la pereza o la falta de iniciativa, sino que los historiadores se han mostrado indiferentes hacia la gente común, un desinterés que termina por hacerla desaparecer de los registros históricos. La sana religión del éxito hace recaer la culpa sobre la víctima. Los factores que deciden la victoria cruenta, entre ellos el azar, la fuerza y la crueldad, son transformados en virtudes superiores por los cronistas, escribanos y filósofos a partir de concepciones ex parte post como el plan de la Fortuna (Polibio), la necesidad querida por Dios (Leibniz), los dictados del Espíritu Universal (Hegel), la calidad histórica (Ortega) o la necesidad histórica (escuela historicista). Tales artefactos ideológicos inventan los supuestos vicios del vencido y las presuntas virtudes del vencedor, quien dará presto a su atrocidad y fiereza los bellos nombres de esfuerzo y voluntad (Camoens). Así, el cerril choque de esos cuernos artificiales que son las dagas, espadas y cimitarras ha producido desde el origen de la historia no sólo la separación entre señores y esclavos, agresores y agredidos, cortesanos y provincianos, sino también el veredicto de Dios o de la Historia contra los segundos. Cuando el Ortega más reaccionario escribe que la fuerza de las armas no es bruta, sino espiritual, y que la victoria bélica actúa ejemplarmente “poniendo de manifiesto la superioridad calidad del ejército vencedor, en la que, a su vez, aparece simbolizada […] la superioridad calidad histórica del pueblo que forjó ese ejército” (IX), no tiene más remedio que matizar a pie de página que los bárbaros que aniquilaron Roma no eran más sabios, industriosos o inteligentes que sus víctimas, pese a lo cual “no es dudosa la superior calidad histórica” de aquellos… dado que aniquilaron Roma. Vae victis! Pero ya unos pueblos bárbaros habían mostrado para entonces mejor calidad histórica que otros hasta el punto de volverse más sabios tras la victoria. Tácito nos cuenta el trágico destino del pueblo germánico querusco, que se recreó en una paz excesiva. Cuando sus poderosos vecinos invadieron y sometieron el país, no olvidarían expropiar también a sus habitantes la modestia y la honradez. Los queruscos dejaron de ser modestos y honrados tras la derrota para devenir “indolentes y necios”. Los catos, sus invasores, se transformaron por su parte en sabios: “La fortuna se convirtió en sabiduría para sus vencedores los catos” (X). Para aviso y consuelo de sus víctimas, todas las potencias hegemónicas han sostenido que representaban el sentido o la cúspide de la historia, y que prosternarse ante ellas era un signo de buena fortuna. Gracias a la legitimación posterior de los juristas y cronistas, del idealismo filosófico y la teología política, el resultado de una batalla decisiva siempre ha supuesto no la consecuencia de la fuerza, la suerte o la astucia, sino la promulgación de una sentencia previa de Dios o de la naturaleza que condenaba con justicia al vencido. Durante el periodo helenístico el general triunfante quedaba legitimado como monarca porque la Fortuna lo investía de gloria. La Fortuna no es el azar moderno, sino una figura celestial que concede la victoria a su favorito, sobre todo en los hechos de armas, y que este interioriza bajo la especie de personalidad carismática. De su influjo podemos deducir que la divinidad ayuda siempre al ganador, como propugnaba Carlyle al igualar Might (Poder) y Right (Derecho). El poder y el derecho son la misma cosa. En la práctica, el poder confiere el derecho. Esta inferencia tan ventajosa para las minorías dirigentes y tan a menudo defendida por los juristas, teólogos, filósofos e historiadores, forma el sustrato credencial de la ordalía o “juicio de Dios” utilizada hasta la Edad Media como medio de prueba jurídica. Ya presente en el código de Hammurabi (s. XX a. C.), la Torá dicta que una mujer acusada de adulterio era inocente si soportaba impertérrita el agua sagrada mezclada con tierra a los pies del Tabernáculo (XI); si su estómago se contraía, en cambio, era declarada culpable. Como ya vimos por extenso en lugar previo (XII), el dispositivo ordálico reposaba sobre un razonamiento condicional implícito, el de que si la acusada salía con bien de la prueba era porque Dios ya la había elegido previamente para vencer a la acusación de su marido. Sólo con esta creencia en mente se puede entender el uso de la tortura como instrumento de interrogatorio judicial: los torturadores suponían que si el acusado era culpable, Dios le ayudaría a sobrellevar el dolor. Pero las cosas son justo al contrario. Los supervivientes no superaron la prueba porque Dios los había auxiliado, sino que resultó que Dios los auxilió porque la habían superado. Del mismo modo, la diferencia entre los “falsos profetas” que denuesta el Antiguo Testamento y los verdaderos profetas se reduce a que la profecía de los primeros no coincidió con los intereses político-religiosos de las generaciones posteriores. Estas nunca tienen interés en buscar al autor de las previsiones de sucesos insignificantes. Es la utilidad de lo profetizado lo que convierte a un profeta pretérito en Verdadero profeta, aquel cuya predicción sirvió de base para una ulterior acción concertada. La creencia popular de que Dios ayuda al triunfador es justo lo que necesitan los bandidos más infames y los generales más inicuos: tener al Señor de su parte, de tal forma que el vencedor resulta consagrado por el hecho de vencer. Cuando el colonizador John Winthrop va atravesando los poblados de indígenas americanos diezmados por las enfermedades contagiosas europeas, escribe en una carta de 1634 a sir Nathaniel Rich: “Por lo que hace a los nativos, casi todos están muertos de viruela, como si el Señor hubiera respaldado nuestro derecho a lo que poseemos” (XIII). La creencia de que el éxito y la victoria responden al mérito moral, o, aún más, que el mérito moral reside en el éxito y la victoria, es universal. Juristas como el andalusí Ibn Hazm favorecían el expolio sobre el vencido al escribir que Allah había concedido bienes a los infieles para proporcionar botines a los creyentes (XIV), y los libros sagrados de los judíos o las encíclicas vaticanas han autorizado el saqueo de los bienes de los idólatras o los herejes con similares argumentos. Así pues, la moral y la virtud son la mejor coartada de quienes quieren cargarse de razón para legitimar su derecho a mantener el pie sobre la cerviz del vencido (XV). Según resume el abate Raynal, los blancos justifican su dominio sobre los negros esclavos asegurando que estos últimos son unos súbditos rebeldes contra la autoridad legítima (legal), o bien ocupan una tierra que los blancos ya han hecho suya, o bien que estos se han endeudado por su culpa y son en realidad sus bienhechores (XVI). Cuando Carlyle concibe en el golpe de látigo un medio justo para obligar a los negros de las colonias a recolectar para los blancos, no olvida poner a Dios de su parte al hacerle sancionar el Acta del Parlamento correspondiente, pero tampoco atribuir la culpa a los propios negros, afectados por los vicios de la “fealdad, pereza y rebeldía” (XVII). Asimismo los españoles justificaron por la holgazanería, impudicia y bestialidad de los indígenas la anexión de su territorio, la apropiación de sus tesoros y la explotación de sus personas. Aun cuando el ideal misionero sirvió de tapadera para señorear tierras y siervos, no pocos frailes entregados sinceramente a la salvación de las almas en pro de la Segunda Venida de Cristo se escandalizaron de lo que veían sus ojos. Cuando Fray Bartolomé de Las Casas recuerda que la única justificación de la Conquista del Nuevo Mundo residía en la misión evangelizadora confiada por el papa Alejandro VI a los reyes de España y Portugal, y que los indígenas deberían pasar a ser, una vez cristianizados, súbditos de la Corona española, lo hacía para defender la vida y los bienes de los indios, de los cuales los españoles se adueñaban febrilmente (XVIII) bajo la coartada de la “incapacidad de los bárbaros de gobernarse a ellos mismos” (XIX). Quienes pergeñaron el argumento, al parecer, no se pararon a pensar cómo es que aquellas comunidades se habían gobernado a sí mismas antes de la llegada de los cristianos. Hoy ya no creemos estos cuentos ejemplares de los saqueadores provistos de armadura, pero sí que los indios tenían la costumbre, autóctona y salvaje, de cortar las cabelleras de sus enemigos muertos. El cine de Hollywood, esa factoría de mitos legitimadores en movimiento, ha ocultado que el hábito descabellador lo adoptaron los indígenas de Norteamérica de los franceses que invadieron su patria. Fueron los colonos franceses quienes exigieron en primer lugar a sus mercenarios presentar el cuero cabelludo de cada indio muerto. Sin embargo, el acto de venganza defensiva de los nativos (cabellera por cabellera) se ha convertido, gracias a la historia escrita por los vencedores, en un acto espontáneo de ferocidad salvaje que ayudaba a justificar la conquista. Se calcula que a la llegada de los europeos poblaban Norteamérica, incluyendo Canadá, entre seis y ocho millones de nativos. En el año 1900 sólo quedaban unos 375.000 (250.000 en Estados Unidos) (XX). La dimensión del exterminio obligó pronto a los europeos a importar esclavos negros de África para llevar adelante el programa de trabajo intensivo necesario para rentabilizar la explotación capitalista del Nuevo Mundo. Las justificaciones del genocidio fueron muy variadas, desde calificarlo de mero subproducto de la civilización o evangelización del continente a moralizar las causas del despoblamiento. Los indios merecían desaparecer a causa de sus defectos morales: la desgana les impedía trabajar al fuerte ritmo exigido por los invasores, la insumisión los llevaba a rebelarse y su maldad, a veces diabólica, a huir a la montaña. El epítome de esa culpabilización de la víctima por efecto de la conciencia culpable del verdugo nos lo brindan las palabras del presidente Theodore Roosevelt ya avanzado el siglo XX: “No voy a decir que un buen indio es un indio muerto, pero en fin, esto es lo que ha sucedido con nueve de cada diez de ellos, y no voy a perder mi tiempo con el décimo” (XXI). En general, los estereotipos del vencedor sobre el vencido han llegado al presente sin problemas. Tal como señala Edward Said, los conceptos “mente africana” o “misterioso Oriente” van de la mano de las nociones coloniales de la necesidad de las palizas individuales o colectivas cuando ellos (indios, jamaicanos o chinos) se portaban mal, dado que entendían mejor el idioma de la fuerza, o bien era el único lenguaje que entendían (XXII). El racismo entendido como ideología es otra forma histórica de culpar a la víctima. La discriminación étnica derivada de la teoría racista vino a reforzar y legitimar la práctica de expropiación y genocidio dando razones para el trato infrahumano. El historiador Ulrich B. Philips sostiene esta relación causal entre esclavitud y racismo en su estudio sobre la deportación transatlántica de negros africanos a América (XXIII), y Hannah Arendt ve en el racismo la principal arma ideológica de las políticas imperialistas (XXIV). A fin de disculpar su explotación o exterminio, el racismo y el supremacismo avanzan así una teoría falsa, creída sólo a medias o con mala conciencia, de la inferioridad de las razas oprimidas. Sobre la época del arrepentimiento europeo en que apareció el propio estudio de Philips, el congreso de Stuttgart (1907) desvelaba la impostura de la misión civilizadora que debía llevar la cultura a los salvajes desalmados para depurar la bestialidad de su estado feral: “La política local capitalista, por su propia esencia, conduce directamente al sometimiento, al trabajo forzado y a la destrucción de las poblaciones indígenas en el campo colonial. La misión civilizadora a que alude la sociedad capitalista no es más que un pretexto para satisfacer su sed de explotación y de conquista” (XXV). Como siempre desde el principio de este libro, una vez cometido el crimen es preciso justificarlo por motivos espurios. Otra forma de legitimar el abuso político y económico sobre los pobres y los débiles ha sido el darwinismo social o evolucionismo sociológico. Probablemente de buena fe, Herbert Spencer malinterpretó a Darwin extrapolando de la naturaleza a la sociedad las leyes darwinianas de la lucha por la vida y la supervivencia del más apto. Una ética evolucionista o darwiniana no es, sin embargo, una ética de la eliminación de los menos aptos, como erróneamente atribuyeron Spencer y sus seguidores liberales o procapitalistas a Darwin. El naturalista inglés se había limitado a describir en La evolución de las especies (1859) los efectos mortíferos de la lucha por la vida sobre los más débiles en las especies animales, nunca en el hombre; La evolución de las especies no preconiza ni describe en ningún momento la conducta ética o política humana. Darwin sí trataría la ética evolucionada de los homínidos en El origen del hombre (1871), estudio posterior que propugnó la solidaridad del grupo como una alternativa sólida a la mera competición entre individuos; Darwin expuso en sus páginas que los valores de la civilización, la ética o el derecho produjeron una ventaja cultural-natural que tomó el testigo de la anterior ventaja meramente natural (biológica, individual, egoísta y transmitida por la herencia). Ahora bien, este segundo libro de Darwin fue ignorado por los legitimadores del nuevo capitalismo industrial, quizá porque ya se había formado el útil cliché liberal-darwinista a partir de Herbert Spencer. En palabras de Patrick Tort, durante el siglo XIX el capitalismo liberal y la sociedad industrial buscaban una teoría naturalista del progreso que justificara el triunfo sin paliativos de los mejores y el abandono a su suerte de los peores: Los filósofos economistas del s. XVIII, la embriología de von Baer, la termodinámica y, más globalmente todavía, el evolucionismo biológico-sociológico de Spencer aportaron todos estos ingredientes […] El darwinismo, en particular, la teoría de la selección natural desempeñaron un papel oportunista y deformado […]. Después de 1860, se aislaron los temas de la competencia, de la concurrencia vital y la lucha por la vida, el triunfo o la supervivencia de los más aptos, de la transmisión acumulativa de las ventajas, de la eliminación de los menos aptos, y se los aplicó sin duda ninguna a la sociedad humana (XXVI). Este darwinismo social, que era un evolucionismo tergiversado por el interés del capitalismo liberal en busca de una base científica, justificó la competencia sin reglas a partir de la lucha por la vida; las leyes del mercado a partir del triunfo de los más aptos y la eliminación de derechos de los débiles a partir de la eliminación de los menos aptos. La diferencia de las clases sociales se convirtió así, una vez más, en una “necesidad natural”. Que los magnates fueran tan inmensamente ricos se explicaba por su superioridad darwiniana; que los proletarios fueran tan desesperadamente pobres, por su inferioridad natural. La gran desigualdad de la renta era buena en tanto natural, y los pobres debían malvivir o morir si a tal fin les abocaba la naturaleza de las cosas. Sobre el mismo sustrato del derecho a subyugar a los organismos inferiores se justificó también el colonialismo, que duró hasta entrado el siglo XX. Asimismo ayudó al crecimiento del propio racismo a finales del siglo XIX, pues la supervivencia del más apto implicaba que las razas superiores, como la supuesta raza aria, tenían derecho a imponerse y aun exterminar a las inferiores, las semíticas. Aunque la eugenesia derivada de ese darwinismo social o adulterado también tuvo predicamento en otros países nórdicos y en el Reino Unido, donde Francis Galton se erigió en el ideólogo de la eugenesia, fue en Alemania donde el nacionalismo agresivo sustentado en el racismo buscó activamente la guerra desde 1890. En el cambio de siglo se utilizó el darwinismo social con fines imperialistas, y Friedrich von Bernhardi pudo sostener en 1912 que la guerra era una necesidad biológica sin la cual las razas inferiores asfixiarían a los elementos sanos hasta provocar la decadencia o regresión de las razas blancas de Europa. Haciendo uso del darwinismo falseado a modo de arma arrojadiza, el racismo germánico proponía no sólo la selección positiva mejorando la raza con medidas sanitarias o higiénicas, sino también prohibiendo la reproducción de los ineptos deformes. La Endlösung o solución final nacionalsocialista que exterminó dos tercios de la población judía de Europa desde 1941 no habría sido posible sin el caldo de cultivo racista y neodarwinista basado en la distorsión interesada de la realidad. Los esclavos negros en América y sus descendientes devinieron también culpables de su esclavitud. Cuando el jesuita Luis de Molina amonesta en el siglo XVII a los traficantes de esclavos portugueses, estos responden que los africanos vivirán mejor como esclavos en Europa, donde son atraídos a la fe, que como libres en su país natal, donde andan desnudos y comen alimentos viles (XXVII). La esclavitud es buena para los negros no sólo a fin de remediar su desnudez, paganismo y dieta infame, sino porque si el tratante de esclavos no comprara al africano raptado, sus captores lo matarían para ocultar la existencia del negocio (XXVIII). Del mismo modo que en nuestros días los aficionados taurinos arguyen que la fiesta nacional permite al toro seguir existiendo como especie gracias a la cría para su tortura festiva, así la esclavitud permitía que los negros siguieran vivos a cambio de utilizarlos como medios de producción viviente. Los blancos les estaban dando la vida, por tanto, al someterlos a trabajos forzados. El encadenado deberá agradecer la esclavitud porque ha sido ejecutada para llevarlo a la verdadera fe. Luis de Molina propone a los reyes de Portugal que sólo los varones píos, predicadores y otros ministros eclesiásticos organicen y administren la esclavitud, “en cuanto esto se puede hacer con sana conciencia”. Es la sana conciencia de la autoridad eclesiástica la que permite gestionar la esclavitud. He aquí sus ventajas: “ya que los desdichados cautivos reciben de este modo un bien tan grande como es la fe, el ser extraídos de aquella vida bárbara e impía, viviendo entre cristianos y muriendo entre ellos, si bien unido todo ello a la miseria de la perpetua esclavitud” (XXIX). Una vez liberados de sus cadenas, los negros estadounidenses se convirtieron para los historiadores blancos en un “problema” del país, el black problem que termina empujando a la nación (blanca) a la guerra civil. Sólo en tiempos recientes algunos historiadores han recordado que también los negros hicieron historia, y no sólo fueron un problema que causó el enfrentamiento armado de los hombres blancos, únicos sujetos nacionales (XXX). El problema de los indígenas, de los judíos, de los moriscos o de los negros forma parte del lenguaje viciado de los vencedores que dominan el aparato del Estado. Desde su óptica privilegiada, la etnia minoritaria o alejada del poder que no desaparece ni se integra en la mayoría se convierte en un problema, como la mala hierba para el agricultor, cuya solución más rápida siempre es la aniquilación. Es así como el problema judío (Judenfrage) pedía una solución que terminó siendo el exterminio. Cada nación histórica, cada gran Estado, es indefectiblemente un verdugo que ha tenido que ocultar tras las palabras la sangre vertida de sus masacres. Como bien sabía Lady Macbeth, una vez el puñal cumplió su tarea hubo de lavarse la sangre derramada escondiendo el arma homicida. Así oculto queda inmaculado el origen sangriento de todo poder político establecido. Cuando el proceso de conversión de la víctima en culpable se produce también dentro de la propia sociedad o nación, los nobles y magnates pueden convertir a sus víctimas, los plebeyos laboriosos, en verdugos. En el tránsito criminal del feudalismo al capitalismo, cuando en la Europa de los siglos XVI y XVII los campesinos expulsados de sus propias tierras comunales o pequeñas parcelas privadas a causa de la usurpación de esa propiedad agraria por parte de los nobles y terratenientes, tienen que salir huyendo de sus chozas y sus tierras, no les queda otro remedio que el vagabundaje y la mendicidad, si no el hurto. Después de haber robado impunemente a los campesinos decenas de miles de hectáreas en toda Europa, las cuales constituían su único medio de vida, el derecho dictado por los señores castigó con terribles penas aquellos hurtos y hasta la simple vida errante. Es entonces cuando se promulga en Europa una “legislación sangrienta” (Marx) a fin de que los expulsados se sometieran como proletarios sin otro medio de subsistencia que su propia fuerza de trabajo al nuevo régimen laboral míseramente pagado de las ciudades fabriles: “Esos seres que se veían lanzados fuera de su órbita acostumbrada de vida, no podían adaptarse con la misma celeridad a la disciplina de su nuevo estado” (XXXI). Todo el peso de la ley de los verdugos cayó sobre las víctimas transfiguradas en malhechores. Durante el reinado de Enrique VIII, en 1530, los mendigos viejos e incapacitados debían proveerse de una licencia para mendigar; a los que podían trabajar, se les ataba a un carro y se les azotaba hasta hacerlos sangrar. Si reincidían en el vagabundaje, se les azotaba y cortaba media oreja. A la tercera vez, se les ahorcaba en tanto criminales peligrosos y enemigos de la sociedad. Más adelante, en 1547, un estatuto permitió al denunciante de un holgazán hacerlo su esclavo. El dueño tenía derecho a obligarle a realizar cualquier trabajo, por repulsivo que fuera, azotándolo y encadenándolo si era preciso. Todo el mundo podía legalmente arrebatar sus hijos al vagabundo y tomarlos bajo custodia como aprendices. El maestro de los jóvenes esclavos podía cargarlos con cadenas y ponerles un anillo de hierro en el cuello, el brazo o la pierna para identificarlos y tenerlos a mano. Estos esclavos parroquiales perduraron en Inglaterra hasta entrado el siglo XIX. En 1572, bajo la reina Isabel, los mendigos sin licencia serían azotados y marcados con hierro candente en la oreja izquierda si nadie quería tomarlos a su servicio. En caso de reincidencia, eran colgados. Marx resume así la inversión lógica de víctima y culpable: “Véase, pues, cómo después de ser violentamente expropiados y expulsados de sus tierras y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos campesinos, mediante leyes grotescamente terroristas, a fuerza de palos, de marcas a fuego y de tormentos, en la disciplina que exigía el sistema de trabajo asalariado” (XXXII). Las injurias de las clases improductivas contra las productivas que las sostienen con su trabajo son inmemoriales. Desde lejanos tiempos los estratos parásitos de la sociedad no sólo esquilmaron a sus parasitados sino que, además, los calumniaron hasta hurtarles el don de la inteligencia. Los campesinos que araban la tierra y alimentaban a los guerreros, nobles, eruditos, letrados y juristas para que pudieran vivir sin trabajar no sólo eran iletrados, sino estúpidos. Así definió el fundador de la dinastía Ming al pueblo: yümin o pueblo tonto (XXXIII). El “Discurso del viejo oligarca” que encontramos en La Constitución de los atenienses de Pseudo Jenofonte define al pueblo como estúpido (agnomon). El espíritu de la calumnia llegará tan lejos como para arrebatar a los miembros de las clases subalternas la propia condición de seres humanos. Cuando el obispo católico mexicano Samuel Ruiz entra en Chiapas en 1960, encuentra que los coletos o pobladores blancos siguen llamando a los indígenas sometidos “perros indios”, el mismo apelativo que utilizaron sus antepasados quinientos años antes para nombrar a aquellos nativos esclavos que compraban y vendían “como hatos de ovejas” (XXXIV). Los indios esclavizados se convierten simbólicamente en perros para que los esclavizadores puedan lavar la cara de su propia conducta, pues nada tiene de malo adiestrar un perro. En Rusia, los dueños del lenguaje denominaron al campesino mujik, que significa etimológicamente “hombre pequeño” u “hombrecillo”, y términos despectivos frecuentes para definir al estado llano como “chusma” o “populacho” pueden encontrarse en intelectuales europeos recientes. Ortega reduce a las clases bajas al reino animal al hablar del “brutal imperio de las masas” (XXXV). Walter Rathenau humaniza a los pobres con la condición de dejarlos en la barbarie cuando denomina al ascenso social de los trabajadores en el siglo XX la “invasión vertical de los bárbaros” (XXXVI), Rathenau reaviva el contraste entre las dos ciudades, la de los dirigentes y la de los dirigidos, por debajo de la supuesta ciudad única. Los bárbaros ya no son extranjeros pasibles de esclavitud, sino brutos domésticos, plebeyos autóctonos o proletarios nativos que llevan su insolencia a querer tomar la palabra contra su propia naturaleza balbuciente. Así llamamos aún aristocracia (literalmente: gobierno de los mejores) a lo que técnicamente no es sino una oligocracia hereditaria. Gracias a la mentira política que justifica la usurpación del producto del trabajo, la oligocracia o el gobierno de los menos (olígos) es transformada por arte de magia verbal en el de los mejores (aristoi). Este capcioso embellecimiento de la realidad oculta que el estatus superior se ha obtenido con el abuso hereditario de la posición dominante, la cual se reduce al poder hereditario de los menos sobre los más a partir de actos originarios más o menos inconfesables. El elitismo de los siglos XIX y XX ha practicado con frecuencia la conversión del verdugo en víctima y viceversa. En La rebelión de las masas Ortega transforma a la clase dirigente en víctima de la sociedad dirigida. Teniendo delante la falsilla de una Edad Media idealizada, Ortega advierte que la democracia moderna, en tanto gobierno de “masas”, nos empuja al abismo de un Apocalipsis secular: “Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas cabe padecer […] Se llama la rebelión de las masas” (XXXVII). Ortega va a convertir a la víctima en verdugo paso a paso. En primer lugar, ensalza a las minorías tradicionalmente opresoras sosteniendo que fue una “selección objetiva” o de “cualidad” la que las puso al mando del gobierno; si una minoría dirige a la mayoría, es porque aquella está compuesta por hombres selectos que se exigen a sí mismos “más que los demás” (XXXVIII). En segundo lugar, escamotea a las mayorías proletarias y campesinas la única virtud evidente que ningún aristócrata puso nunca en duda, a saber, el trabajo forzoso, para introducirla también en la mochila ya bastante colmada de cualidades selectas de las minorías directivas. Cuando el trabajo y el esfuerzo obligado fueron siempre la maldición que hubieron de soportar por fuerza las clases productoras, porque sin el duro empeño cotidiano nunca pudieron sobrevivir, y en cambio el lujo y el ocio fue cosa de las clases dirigentes, Ortega da la vuelta a esa relación atribuyendo a la “vida noble” la virtud del esfuerzo, y a la “vida plebeya”, el vicio de la inercia (XXXIX). El niño mimado de la historia no es, pues, el proverbial señorito que disipa su tiempo en caros caprichos, sino, muy al contrario, las mayorías cuya “ingratitud” les impide agradecer la creciente facilidad de su vida a las minorías selectas que graciosamente se la han concedido (XL). Como si endosara sobre la espalda de las víctimas el chu o deber nunca cumplido del súbdito japonés para con su señor, a quien todo le debe, Ortega afirma que las actuales masas no han hecho nada por la civilización y, sin embargo, se encuentran de repente con un paisaje lleno de posibilidades “sin depender de su previo esfuerzo” (XLI). Ortega emplaza el selecto cuarto de baño entre los actuales avances caídos del cielo rector sobre la mayoría: “En 1820 no habría en París diez cuartos de baño en casas particulares […] las masas conocen y emplean hoy, con relativa suficiencia, muchas de las técnicas que antes manejaban sólo individuos especializados” (XLII). También el hombre medio ha llegado “a perfilar su indumentaria” (XLIII). Estos cambios tan irritantes se producen tras “dos siglos de educación progresista de las muchedumbres” (XLIV). Ninguna de estas mejoras debe nada al impulso o el esfuerzo de la mayoría, a la presión del movimiento obrero, la lucha del campesinado o las revoluciones burguesas, sino sólo a la generosidad de las egregias minorías rectoras. Pese a que las masas son tachadas de indóciles (XLV) cuando se revuelven con insolencia contra aquellas, tienden por constitución a la pereza. Pues lo plebeyo es lo perezoso e inerte; lo noble, lo esforzado y meritorio. La rebelión de las masas puede leerse como un encadenamiento de inversiones víctima/culpable, con tal abundancia se suceden. Así, la primacía de la coacción y el expolio del fruto del trabajo por la fuerza o la amenaza son presentadas como la “conquista” que hizo la nobleza de sus actuales privilegios sobre las clases bajas. En cambio, los actuales derechos de las “masas”, incluyendo los Derechos Humanos, no han sido conquistados por nadie, sino que inmerecidamente cayeron de lo alto. Olvidando de golpe el denuedo para conseguir derechos políticos u oportunidades económicas a las elites de terratenientes en la Revolución inglesa de 1688 que llevó a la Declaración de Derechos de 1689, el papel desempeñado por la Revolución Francesa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el sufrimiento colectivo entregado durante la lucha sindical para el logro de mejores condiciones laborales, Ortega escribe: “En cambio, los derechos comunes, como son los ‘del hombre y el ciudadano’, son propiedad pasiva, puro usufructo y beneficio, don generoso del destino con que todo hombre se encuentra, y que no responde a esfuerzo ninguno” (XLVI). Aunque el término titular del libro de Ortega “masa” tuvo un uso laudatorio en la publicística progresista del siglo XIX (XLVII), en el filósofo español es peyorativo y deshumanizador. La voz “masa” se aplica a los cuerpos inertes y a las agrupaciones animales tanto como a las concentraciones humanas, y ejerce la misma función respecto al pueblo que la de “rebaño” entre los clérigos e intelectuales del Antiguo Régimen. Leopardi estima así incontables los manejos, la discordia y el tumulto que solían ocurrir cuando los “rebaños” comparecían en las elecciones (XLVIII). Del mismo modo que cuando leemos “rebaño” en la literatura eclesial debemos entender “pueblo”, un agregado laico que no puede dirigirse a sí mismo y necesita del cayado del pastor o el obispo, cuando leemos “masa” en la literatura elitista debemos entender “pueblo” o “mayoría”. Aunque Ortega intenta cubrirse las espaldas afirmando aquí y allá que la masa no es el pueblo, y que para él son conceptos distintos, si no contrarios, en un pasaje revelador declara que la masa es lo mismo que antes se llamaba el pueblo. Refiriéndose a la masa, afirma: “el pueblo –según entonces se le llamaba–” (XLIX). El lector ha necesitado más de setenta páginas para advertir que esa masa tan denostada cuya rebelión “supone la más grave crisis de Europa”, esa “muchedumbre que se posesiona de los locales y utensilios creados por la civilización” (en cuya existencia no ha participado), esas “masas que gozan de los placeres y usan los utensilios inventados por los grupos selectos y que antes sólo estos usufructuaban”, era, en realidad, el pueblo, es decir, aquello que antes se llamaba pueblo. ¿Qué ha hecho, pues, el buen pueblo para convertirse en amenazante masa? Ortega responde sin querer a esta pregunta al afirmar de esa masa llamada antes pueblo: “Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad […]” (LI). En este enunciado categórico encontramos el motivo de la deshumanización orteguiana de las mayorías a través del vocablo “masa”: querer dirigir su existencia en vez de dejar que otros la dirijan como en los viejos y buenos tiempos. También aquí se trata de traer al pueblo a obediencia para que siga los dictados de la minoría dirigente. Ortega trasluce en otra de sus obras, España invertebrada, el motivo de la masificación de la mayoría. Allí opondrá a lo que denomina el “progresismo inventado por el siglo XVIII” un sistema mejor: el sistema hindú de castas: “A los hombres de una época Kali, como ha sido la que en nosotros concluye, les irrita sobremanera la idea de las castas. Y, sin embargo, se trata de un pensamiento profundo y certero” (LII). El prólogo a la cuarta edición del libro aclara el por qué: “Más allá de la petulancia descubrirán en sí mismas [las masas] un nuevo estado de espíritu: la resignación, que es en la mayor parte de los hombres la única gleba fecunda y la forma más alta de espiritualidad a que pueden llegar” (LIII). El afán de reducir a las clases populares a obediencia resignada es común a los elitistas liberales y a los fascistas y nacionalsocialistas que ocuparon el espacio público en la primera mitad del siglo XX. También Hitler y Mussolini tenían de la masa del pueblo una opinión ínfima que la acercaba a la animalidad. “La gran masa”, escribió Hitler en Mein Kampf, “es sólo una parte de la naturaleza” (LIV). Esta esencia subhumana explicaba la necesidad del guía de rebaño o conductor de multitudes: un líder. La raíz verbal de leader es to lead, conducir, un verbo que constituye también la raíz del tratamiento de Hitler (Führer, de zu führen, guiar o conducir) y de Mussolini (Duce, de ducere, con idéntico significado). La teoría nacionalsocialista distinguía entre la clase rectora o elite, una suerte de aristocracia natural que aportaba la inteligencia y la dirección del movimiento, y las masas inertes sólo capaces de seguir al vencedor (LV). Las mayorías carecen de personalidad e individualidad y por lo tanto son incapaces de gobernar, escribe Hitler en Mein Kampf. La semejanza entre los elitistas liberales y totalitarios a la hora de despojar al pueblo de libertad y responsabilidad se acentúa en este designio hitleriano: “No existen [en el Estado popular nacionalsocialista o Volkstaat] mayorías que tomen decisiones, sino personas responsables” (LVI). Todas estas teorías justificativas y falacias injuriosas que por fuerza las acompañan obedecen a la tendencia psíquica del agresor a descargar en el agredido la causa de la agresión. ————-- I. Edward W. Said, Cultura e imperialismo, Barcelona: Anagrama, 1996, p. 45. II. Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, vol. I, Madrid: Sarpe, 1985, p. 226. III. Ibidem, p. 232. IV. Ibidem, p. 233. V. Idem. VI. Paul Preston, El holocausto español, ed. cit., pp. 554, 611 y 617. VII. Ibidem, p. 255. VIII. En Anatomía del secreto. Seudología III, Madrid: Verbum, 2016, pp. 39-48. IX. José Ortega y Gasset, España invertebrada, ed. cit., p. 44. X. Tácito, Germania, 36. Trad. de J. M. Requejo. XI. Números, 5, 11-31. XII. Anatomía del secreto. Seudología III, ed. cit., pp. 205-208. XIII. John H. Elliott, Imperios del mundo atlántico, ed. cit., p. 115. XIV. Cit. en Ye’or Bat, “Al Andalus, ¿un modelo para el futuro de Europa?”, p. 91, en Debats, CXIII (2011), pp. 88-97. XV. Rafael Sánchez Ferlosio, God & Gun. Apuntes de polemología, ed. cit., p. 137. XVI. Abate Raynal, Histoire philosophique et politique des Établissements & du Commerce des Européens dans les Deux Indes (1776-1780); cit. en Marcel Merle y Roberto Mesa (comps.), El anticolonialismo europeo, ed. cit., pp. 133-134. XVII. Thomas Carlyle, The Nigger Question, cit. en Edward W. Said, Cultura e imperialismo, ed. cit., p. 172. XVIII. Marcel Merle, “Presentación”, p. 16, en Marcel Merle y Roberto Mesa (comps.), ob. cit., pp. 13-51. XIX. Ibidem, p. 16. XX. Marc Ferro (dir.), El libro negro del colonialismo, ed. cit., p. 67. XXI. Ibidem, p. 70. XXII. Edward W. Said, ob. cit., pp. 11-12. XXIII. American Negro Slavery (1918), cit. en Marc Ferro (dir.), ob. cit., p. 70. XXIV. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Madrid: Taurus, 2004, p. 244. XXV. Cit. en Marc Ferro (dir.), ob. cit., p. 759. XXVI. Patrick Tort, “Darwinisme social: la méprise”, pp. 600-601, en Boris Cyrulnik (dir.), Si les lions pouvaint parler..., París: Gallimard, 1998, pp. 598-604. XXVII. Marcel Merle y Roberto Mesa (comps.), ob. cit., p. 93. XXVIII. Ibidem, p. 95. XXIX. Ibidem, pp. 93-94. XXX. Eugene D. Genovese, Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made, Londres: 1975, cit. en Jim Sharpe, “Historia desde abajo”, p. 56, en Peter Burke, Formas de hacer historia, ed. cit., pp. 39-58. XXXI. Karl Marx, El Capital, capítulo XXIV, ed. cit., p. 123. Sigo en las próximas líneas la exposición de Marx. XXXII. Idem. XXXIII. Max Weber, Ensayos sobre sociología de la religión, I, ed. cit., p. 429. XXXIV. Enrique Krauze, Redentores. Ideas y poder en América Latina, Barcelona: Debate, 2011, p. 440. XXXV. José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Madrid: Revista de Occidente, 1975, p. 72. Los entrecomillados siguientes pertenecen a la p. 73 de la misma obra. XXXVI. Citado elogiosamente por Ortega en la misma obra, p. 107. XXXVII. José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, ed. cit., p. 61. XXXVIII. Ibidem, p. 65. XXXIX. Ibidem, p. 117. XL. Ibidem, p. 114. XLI. Idem. XLII. Ibidem, pp. 74-75. XLIII. Ibidem, p. 77. XLIV. Ibidem, p. 78. XLV. Ibidem, p. 123. XLVI. Ibidem, p. 120. XLVII. Luciano Canfora, Ideologías de los estudios clásicos, Madrid: Akal, 1991, p. 11. XLVIII. Giacomo Leopardi, Paralipomeni della Batracomiomachia di Omero, III, 36, cit. en Luciano Canfora, Ideologías de los estudios clásicos, Madrid: Akal, 1991, p. 11, n. XLIX. José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, ed. cit., p. 75. L. Ibidem, p. 61 LI. Idem. LII. José Ortega y Gasset, España invertebrada, ed. cit., p. 109. LIII. Ibidem, p. 23. LIV. Adolf Hitler, Mein Kampf, Múnich: Zentralverlag der NSDAP, 1943, p. 371. |

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS