|

por LAURA BOHÓRQUEZ Tres días. Es el tiempo que tarda uno en acostumbrarse. A los cubos de la ducha. A las cucarachas en el mantel. Al espray anti mosquito que ya no te quema tanto la piel. Al “control de seguridad” en los caminos de tierra, que es una cuerda que sube y baja el que está sentado en su cochambroso trono, según cómo le caiga el conductor. A que la de las noticias venga y se vaya sin tan siquiera avisar, y a que la vistan de vez en cuando cuadritos de colores pixelados. A que te llamen hombre blanco los niños. A que seas el tercer pasajero en una moto de dos. Sin casco. A mirar al atardecer sin darle codazos a los africanos, porque no van a estar igual de sorprendidos que tú. A no hacer fotos. A la humedad de la jungla. No la notas hasta te sientas en un tronco y ves que tienes los dedos arrugados como si te hubieras dado un baño de diez horas. O hasta que abres el cuaderno para apuntar no sé qué palabra y el papel absorbe la tinta de tu boli de tal manera que las letras que creas son tres veces más gordas de lo normal. O hasta que te bebes dos litros de agua y no tienes ganas de hacer pis. Hace tiempo escuché que hay dos tipos de escritor: el que escribe y el que vive. El que escribe lo hace desde su cómodo sillón, fiándose de su imaginación y su conocimiento. El que vive, en cambio, es una persona que ha pasado por tantos sitios y ha vivido tantas cosas que no puede reprimir el deseo de contarlo. A los dos hay que admirarlos. Mientras que el primero suele tener una imaginación envidiable que se escapa, salvaje, de aquella esquina de salita de estar, rompiendo la ventana y creando mundos, ambientes y personajes intercalados con realidades, el segundo vive. El segundo respira la arena roja de una África golpeada por demasiadas guerras. Comparte el mantel con las cucarachas. Pasa el tiempo perdiendo el tiempo, para conocer a aquellos que saben perderlo con un poco más de arte. Aparta el incordio que suponen las ramas de la jungla en su camino, y conoce a mujeres ochenteras que se ajustan sus pareos, enfadadas y sin dientes. Se pasa horas encerrado en un autobús de mala muerte, comiéndose baches con polvo. Escucha a los niños cantar. Percibe. Y te lleva de la mano. El segundo escritor mantiene una actitud sagrada frente al concepto de lugar. Es consciente de forma casi obsesiva de la importancia que tiene. El lugar. El lugar es algo que a veces se nos escapa en la literatura. Algo que marginamos a un telón de fondo. Pero que es importante. No es el mero escenario en el que transcurren las historias. Más bien, es una fuerza activa dentro de ellas. El lugar es el ingrediente base de nuestras experiencias. Y es importante. Lo es la tierra roja y lo es la humedad de la jungla. Lo son los bebés que cuelgan, redonditos, de las telas de sus madres. Lo son los cascos azules de Naciones Unidas y los alambres de espinos. Lo son los todoterrenos blancos y sus antenas de hormiga. Lo es esa gente de verdad, que ha pasado por más de lo que pasaríamos nosotros en muchas vidas. Y que sigue en pie, con la sonrisa puesta. Sin forzarla. Y mientras un escritor articula todo esto desde su sillón, habiéndose quitado el abrigo, ajustándose las gafas y respirando cansado un aire tranquilo, isleño, el otro lo hace desde un avión. Con una señora de la Organización Mundial de la Salud a su izquierda y un personaje subido de rodillas en el asiento de enfrente que va ofreciéndote champán en cinco idiomas. Que te enseña su pasaporte europeo azul marino, y te cuenta sus aventuras por Sierra Leona. El segundo escritor cierra los ojos, sentado en aquel avión de vuelta, y, entre colores borrosos, revive lo vivido. Revive el lugar, las imágenes, los olores, las sensaciones. Y, sin pensárselo demasiado, pasa a su siguiente viaje. Comienza a preguntarse qué país le tocará, qué historias vivirá. A quién conocerá. Las fotografías son de la autora del texto: Laura Bohórquez

3 Comentarios

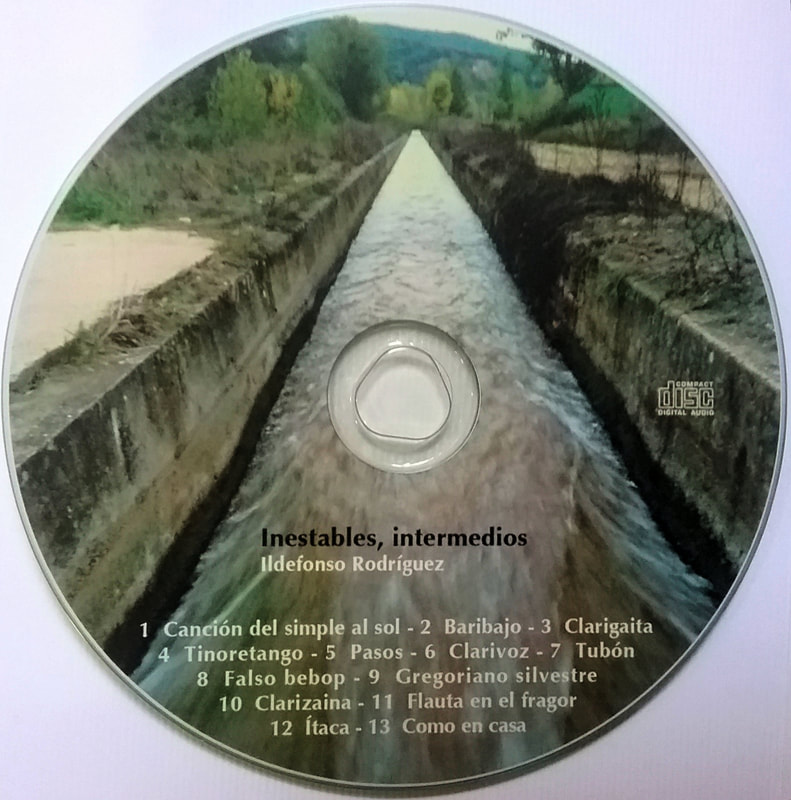

por SEBASTIÁN MONDÉJAR Vaya por delante que si me decido a escribir hoy, casi cinco años después de su publicación, sobre este excepcional libro de Ildefonso Rodríguez (León, 1952) es porque llegó a mis manos hace apenas unas semanas; también que lo que sigue no es una reseña al uso, sino antes bien una semblanza, un tributo personal; mi reivindicación pública, como lector, de un autor y una obra para mí ya imprescindibles, nacidos del reconocimiento y la gratitud por todos los buenos —y álgidos— momentos que me han hecho pasar y los que a buen seguro todavía han de venir. No soy un profesional de la crítica literaria, pero me gusta compartir lo que me gusta, todo aquello que creo que merece la pena compartirse; y empapado, impactado aún por el encuentro reciente con la escritura y la música de Ildefonso, necesito primero dejar constancia de algunas cosas. A Ildefonso no lo conozco aún personalmente; supe de su existencia hace sólo unos meses, merced al arranque providencial de un amigo común, Pedro Cano, quien nos presentó por correo electrónico desde Santa Coloma de Gramenet. Al poco de aquello me inicié —nunca mejor dicho— en su obra con Disolución del nocturno (Amargord, 2013), un libro en prosa breve, pero denso, inclasificable («una gran deriva, un enredo», «un libro de injertos, híbrido», «polimorfo», «la madeja de los sueños como una autobiografía», en palabras del propio Ildefonso), que me cautivó y devoré con parsimonia de principio a fin. Poco después leí El jazz en la boca (Dos Soles, 2007), un libro ya hace tiempo agotado, asombroso por los cuatro costados, descomunal por su contenido y su propósito, que el propio Ildefonso me proporcionó. Al cabo de una semana estaba ya pidiendo el libro-disco que nos ocupa, Inestables, intermedios (Eolas, 2014); y, desde hace unos días, ya totalmente vampirizado por el estilo, el pulso, el brío, la libertad creativa y la lealtad a sí mismo de este veterano escritor y músico leonés, le estoy hincando el diente a su más reciente publicación, editada también por Eolas hace escasas semanas: Informes y teorías. Un título oficinesco que, como todo lo suyo, es puro testimonio de vida. Así que puedo decir que en los últimos meses me he convertido en un “ildefonsista” acérrimo. Y que me siento un privilegiado por haber dado, a mi edad, con un autor como él. A lo largo de los años, uno ha ido acumulando lecturas, libros y autores de cabecera gracias al azar, al afán de búsqueda y de descubrimiento, al instinto y al buen consejo de los amigos. He contado otras veces que cuando, ya cumplidos los cuarenta, leí por primera vez a Montaigne, sentí cierta tristeza al pensar que bien pudiera haberme ido de este mundo sin la ventura de conocerlo. Pobre de mí. ¿Cómo es posible que a los sesenta y dos ni siquiera hubiera oído hablar de un escritor (y músico) español de la talla de Ildefonso Rodríguez? Teniéndolo además tan cerca, espacial, profesional y generacionalmente; y habiendo leído, o al menos tenido noticia de ellos, a poetas que por edad y trayectoria guardan estrecha relación con él: Miguel Casado, Miguel Suárez, Concha García, Olvido García Valdés… ¿Qué habría sucedido si el azar, el instinto o el consejo de un amigo hubiesen propiciado el encuentro treinta o cuarenta años antes, cuando Ildefonso comenzaba a ser un nombre conocido y un referente importante en las esferas de la poesía y de la música? En fin, el mundo es un pañuelo, pero también un laberinto, y es ciertamente imposible abarcarlo todo; pero estoy persuadido de que, así como merced a nuestra curiosidad y nuestra búsqueda provocamos muchos de nuestros mejores encuentros y hallazgos, la vida, por sí sola, mueve sus hilos y no pocas veces nos regala grandes tesoros, como si fuesen ellos mismos los que acuden en nuestra busca. Esa sensación no tiene precio, y es en verdad lo que me ha sucedido con Ildefonso Rodríguez. Así se lo dije en una reciente conversación telefónica; y entonces me reveló que uno de sus libros lleva por título, precisamente, Política de los encuentros (Icaria, 2003), incluido en su poesía reunida, Escondido y visible (Dilema, 2008), también hoy en mi poder gracias a su generosidad. Pero basta de preámbulos. Si he elegido Inestables, intermedios no es porque supere en interés y calidad a ninguno de los otros libros suyos que conozco. Creo que estoy ya en disposición de poder afirmar que la obra de Ildefonso Rodríguez forma un todo indisoluble; pero es que este libro es en sí mismo un todo muy cerrado, un compendio, una obra simbólica del universo total de este autor insólito, atemporal, comprometido a través de la música y la escritura consigo mismo y con lo demás, esto es, con su forma de mirar y comprender el mundo, vivir la vida e informarnos a los demás. Ildefonso es, ante todo, un gran observador y un comunicador innato, y esa aptitud, esa actitud, es lo primero que percibimos al adentrarnos en su obra. Luego, habría mucho que hablar sobre el peso y el volumen en su mochila de eso que llamamos surrealismo y eso que llamamos jazz (otros dos caudalosos ríos con múltiples afluentes). Pero Ildefonso compagina la escritura y la música desde muy joven y, en ambas disciplinas, su bagaje es enorme; basta leer unos pocos versos suyos y escuchar uno de sus fraseos al saxo para vislumbrar que ha bebido de todas las grandes fuentes (clásicas y contemporáneas, cultas y populares), pero también de las más pequeñas (los caños, las mangueras, los grifos cotidianos), y ese acopio se derrama sin cortapisas en cuanto escribe y toca, con un tacto, un ritmo y un impulso plenamente integradores. Ildefonso es un tejedor de voces, cantos, ondas y fluidos, un registrador de las palabras y los sonidos del mundo, un generador de imágenes inauditas, un transmisor de sueños y de vigilias cargados de simbolismo, un conciliador de objetos y materias, formas, elementos, cauces y corrientes que se buscan y se encuentran en un alud de correspondencias, dando cuerpo a una de las poéticas más libres, lúcidas, vivas e incandescentes de las últimas décadas. Definir, en un sentido editorial, Inestables, intermedios como un libro-disco se nos queda en verdad demasiado corto. Es un libro, sí; adjunta un disco, sí. Pero ese libro se oye, ese disco se lee; el uno contiene al otro y viceversa, ambos son inseparables y configuran una ejemplar declaración de principios y un vigoroso manifiesto vital; lo que Ildefonso llama sin asomo alguno de prejuicio «la canción del simple al sol», como si franca y llanamente nos confiara: así soy, así veo, así siento y esto es lo que hago. «The fool on the hill. The fool on the office. El chifleta que toca el chiflato. Señas del hombre infantil...». Ubiquémonos. A orillas del río Porma, a su paso por Vegas del Condado, hay un paraje que Ildefonso llama «la oficina del río», al que suele acudir en bicicleta acompañado de su saxo, su cuaderno, su cámara de fotos…; «un lugar sanador, donde regenerar ilusiones» que conoce y visita desde su infancia, pues ejerce sobre él «una especie de hechizo» («Ir allí tiene la garantía de lo inútil, de lo que no cuesta, material casi soñado”), con el único propósito de «hablar a solas, tocar, pensar, anotar, con la rima y el ritmo del agua». Allí encuentra «una soledad que me habla», «huecos donde depositar ofrendas»; y allí ha forjado «como un antropólogo aficionado (el antropólogo de sí mismo)» el libro que nos ocupa. Como Ildefonso, «no caeré en la tentación de contar los poemas» ni la música que contiene. Baste decir que es un libro estructurado en siete apartados (más una ‘Introducción’ impagable, tan oportuna como reveladora, de la que he entresacado la mayor parte de los entrecomillados; más una ‘Nota’ final y más el susodicho cedé, que no figura en el índice y viene inserto bajo la solapa de contracubierta) con los siguientes títulos: ‘Soledades’, ‘El balcón de Lastres’, ‘(Del cuaderno)’, ‘Estelas de Fernando Urdiales’, ‘Amuletos’, ‘Naturalezas’ y ‘Un álbum’; éste ultimo compuesto por un grupo de seis fotografías que nos adentran de lleno en su «oficina del río». El cedé viene a ser, para mí, la cuadratura perfecta del círculo de esta obra única y, como ya dije, otra manera de leerla, de vivirla. Se nos ofrece bajo el mismo título, Inestables, intermedios, y contiene trece tracks o cortes bien diferenciados: ‘Canción del simple al sol’, ‘Baribajo’, ‘Clarigaita’, ‘Tinoretango’, ‘Pasos’, ‘Clarivoz’, ‘Tubón’, ‘Falso bebop’, ‘Gregoriano silvestre’, ‘Clarizaina’, ‘Flauta en el fragor’, ‘Ítaca’ y ‘Como en casa’, todos ellos registrados con una sencilla grabadora Edirol de la marca Roland (una R-09). Varios de esos títulos dan nombre a instrumentos híbridos, concebidos por Ildefonso, que configuran una suerte de asombroso animalario instrumental y cuyos timbres se confunden con los sones naturales de “la oficina”, el flujo del agua, el viento, las voces animales, los propios pasos sobre la hojarasca…, propiciando una música que «no quiere ser sólo documento, pero aspiraría a dar noción del entusiasmo, el arrebato con el que se tocó, se sopló». Podría seguir durante horas hablando de Inestables, intermedios, entrelazando notas, asuntos, sensaciones, equivalencias, reflexiones y menciones directas sobre las amistades y las afinidades poéticas de su autor (muy presentes en todo el libro), citando versos y versículos de cada uno de sus apartados, documentando las razones por las que Ildefonso etiqueta la totalidad de su obra escrita como “el almanaque”; pero me había propuesto tan sólo (y ojalá que lo haya conseguido) ofrecer a vista de pájaro una panorámica general lo suficientemente cabal y seductora como para que quienes aún no lo conocen —como yo hace unos meses— no esperen más y se animen, se obliguen a internarse libremente en los caudales y dominios sin fronteras de este músico y poeta poliédrico, vehemente, portentoso: Ildefonso Rodríguez, el oficinista del río. ¡Salud, música y poesía! Posdata 1. Vale, de acuerdo; como muestra, un fotón: la tarea de hoy: lanzar papelitos a los cursos de agua sistemático en la errancia y las deambulaciones pisar hierbas haciendo sendero caminar con la bici de la mano como si fuera una novia seguir el curso del agua y ya está dicho: lanzar a las corrientes papelitos envolturas de dulces lo que allá quedó encerrado en la caja de la obsesión dulces contra el mal igual que se hace un amuleto se hace un poema con la gracia y la fatalidad que traen las cosas encontradas la nada y la vara que la mide antes hay que escupirse en las manos frotárselas hacer magia de nudos hasta que en la oficina del río te ataquen las moscas como a un mulo herido [Del poema ‘Texto corredera’, inserto en la sección “Amuletos” de Inestables, intermedios] Posdata 2. Noticia de Ildefonso Rodríguez: fue miembro fundador de las revistas Cuadernos leoneses de poesía y El signo del gorrión; ha publicado los libros de poesía Mantras de Lisboa (1986), Libre volador (1988), La triste estación de las vendimias (1988), Mis animales obligatorios (1995), Coplas del amo (1997), Escondido y visible, en colaboración con el pintor Esteban Tranche (2000), Política de los encuentros (2003), Escondido y visible, Poesía reunida 1971-2006 (2008), Automáticos, en colaboración con el poeta Miguel Suárez y la ilustradora María Murciego (2009), Inestables, intermedios (2014); también los libros de narrativa Son del sueño (1998), El jazz en la boca (2007), Disolución del nocturno (2013) y, muy recientemente, Informes y teorías (2018). Es saxofonista, dedicado al jazz y a la improvisación libre (Sin Red, Quinteto Cova Villegas, Dadajazz, Orquesta Foco) y dirige un aula-taller de la misma materia en la Escuela Municipal de Música de León. Actualmente escribe en el periódico digital Tam-tam Press la sección “Despierto y por la calle”, con ilustraciones de Julia D. Velázquez. Posdata 3. Otros enlaces de interés:

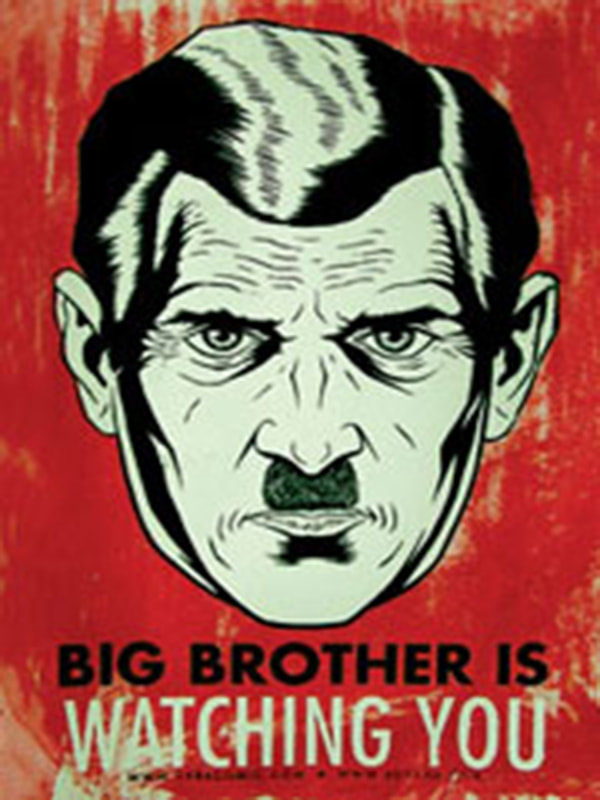

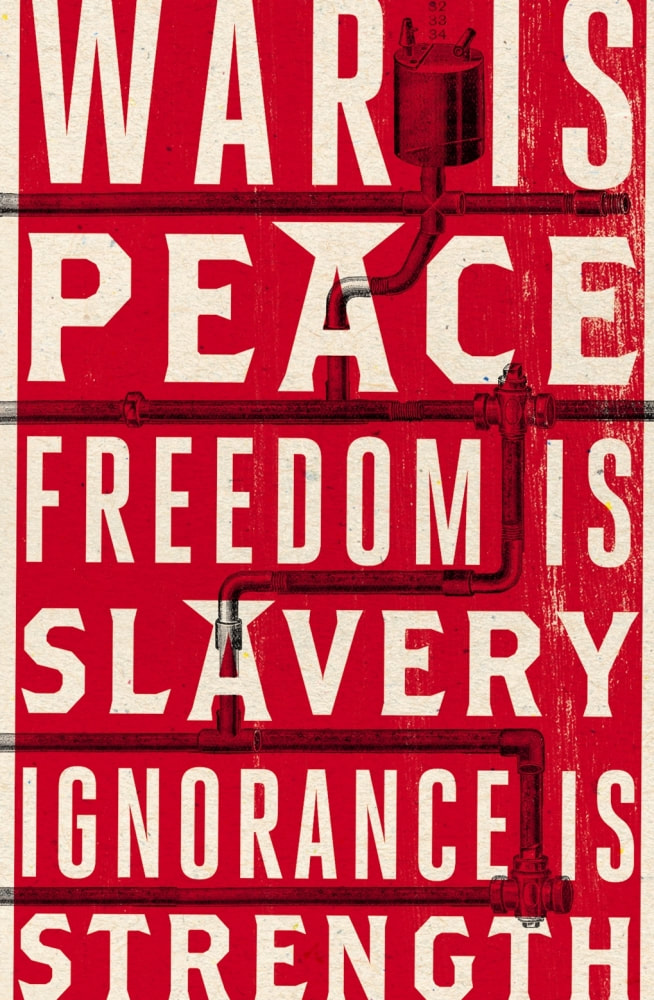

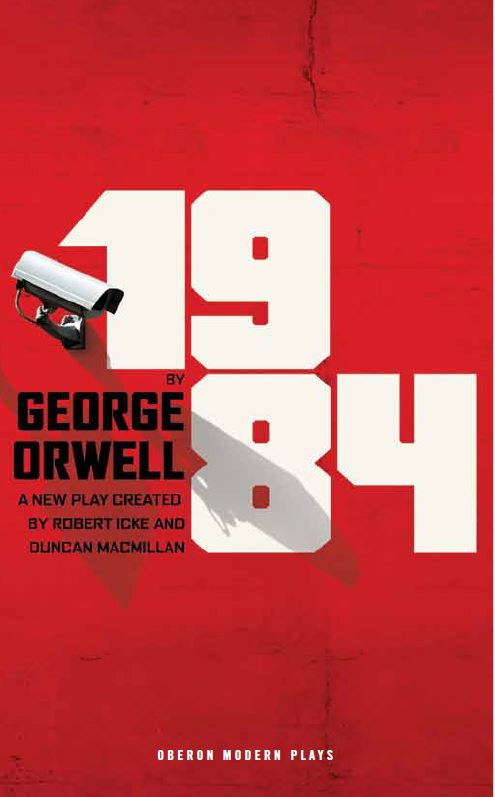

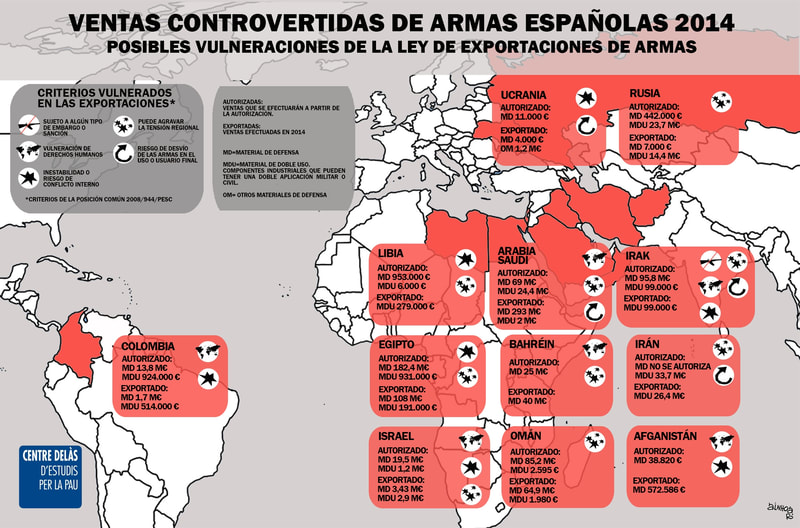

https://www.ileon.com/cultura/049207/ildefonso-rodriguez-yo-siempre-le-pido-a-un-poema-que-me-cuente-algo https://tamtampress.es/2014/10/19/miniatura/ https://elpais.com/diario/2007/08/25/babelia/1187999414_850215.html https://jazzeseruido.blogspot.com/2018/12/improvisaciones-sobre-un-libro-de-jazz.html?m=1 https://www.chusdominguez.com/dada-jazz-piensan-las-manos-piensan-los-pies-2001-29-min por ROSANA HIDALGO LLORENTE Es prácticamente imposible elaborar una lista concreta de todas las características sociales, políticas, económicas y culturales que definen una etapa determinada de la historia. Para quienes la estudian sin vivirla, el desconocimiento de la vida diaria crea lagunas insalvables; para quienes la viven, la rutina y costumbre anulan el pensamiento crítico necesario para comprenderla en su totalidad. No obstante, a lo largo de la historia diversos intelectuales han elaborado estudios tan rigurosos de su realidad contemporánea que han sido capaces de prever el posible futuro al que se enfrentaban. Para ello, han conjugado análisis y experiencia, consiguiendo una visión global del complejo entramado humano que se conforma, fundamentalmente, de política y economía. En este grupo de intelectuales encontramos al escritor británico George Orwell, cuya obra 1984 será materia de estudio en este artículo por las semejanzas que presenta con nuestro mundo actual. El hecho de comparar nuestra realidad con la creada por Orwell a mitad del siglo pasado no supone la afirmación de que la nuestra sea la sociedad de Oceanía. Por el contrario, pretendemos poner de manifiesto los paralelismos más evidentes que se encierran entre las páginas de la novela para percatarnos de aquellos elementos que nos resultan familiares, y así comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos desde un punto de vista sociológico. Esto significa que no maquillaremos y entretejeremos conceptos hasta tal punto de hacerlos irreconocibles, sino que nos limitaremos a plasmar aquellos que resulten evidentes. La aparición de 1984 supone un punto de inflexión en la literatura universal. No tanto por el hilo argumental que presenta y es perceptible en su superficie como por la unión magistral entre política contemporánea, con continuas referencias a los hechos históricos de su tiempo, con la literatura en el más estricto sentido artístico. Por primera vez, podemos hablar de una autentica literatura política en la que la faceta de autor y militante quedan intrínsecamente ligadas. Es imprescindible recordar que George Orwell, nombre artístico del británico Eric Arthur Blair, creció y vivió en el contexto bélico propio del siglo XX. Conoció de primera mano el ascenso del nazismo en Alemania y el comunismo en Rusia, así como la posterior lucha de poder que se desencadenó entre el bloque capitalista —dirigido por Estados Unidos— y comunista —encabezado por la Unión Soviética— una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Probablemente, fue este segundo hecho el que más determinó su visión del mundo a la hora de crear 1984, pues en los Estados de la novela —de los que hablaremos más adelante— podemos encontrar diversas similitudes con las potencias hegemónicas del siglo XX. Por otro lado, la mentalidad socialista de Orwell lo llevó a cuestionar sus raíces como miembro de la clase media y dedicar su vida al completo a la causa obrera. Las letras son la herramienta que utiliza para transmitir sus ideas políticas y pronto sigue el consejo de Ruth Pitter: «no puedes escribir sobre lo que no conoces» (1). Es esta determinación la que lo impulsa a provocar un episodio de desorden público para forzar su detención y conocer las condiciones de los presos en las cárceles, que daría lugar a sus obras La recolección del lúpulo y En el trullo. Poco después se adentra en el East Side de Londres, experiencia que se prolonga durante cinco años y le permite comprender en qué términos se mueven las clases más bajas a las que denomina “prole” en 1984. No obstante, el acontecimiento más determinante en la vida del autor fue, probablemente, su participación en la Guerra Civil española como miembro de las Brigadas Internacionales. Descubrió las principales vertientes socialistas que luchaban en el bando republicano para acabar distanciándose definitivamente de todas ellas. El socialismo de Orwell no puede reducirse a la lucha por la mejora del salario, sino que debe comprenderse en la totalidad de la idea. El artista defendía un socialismo revolucionario basado en la igualdad, la libertad y la justicia, y rechazaba el comunismo de la Unión Soviética —a la que arrebataba la condición de país «socialista»— por negar estos principios en favor del poder. A pesar de no compartir la praxis anarquista, el contacto con la CNT fue determinante en la mentalidad del autor y las ideas que arrastraba desde la juventud evolucionaron hacia un socialismo no parlamentario pero íntimamente comprometido con la libertad. La anti utopía de sus ideales era, pues, el triunfo del totalitarismo y el desconocimiento del que había sido testigo en los barrios marginales. Con estas dos grandes perspectivas —luchas de poder entre potencias e ignorancia de las clases bajas— se dibuja Oceanía, el Estado en el que se desarrolla la trama de 1984. En Oceanía descubrimos las principales características que definen nuestra realidad contemporánea, pues, a pesar de ser uno de los tres Estados que conforman el mundo de 1984, significa una realidad independiente equiparable a nuestro sistema globalizado. Oceanía, Eurasia y Esteasia suponen sociedades autónomas y completamente aisladas del resto de Estados, encerrando en sí las principales características de la civilización. Por el contrario, nuestro mundo se ha convertido en una especie de gran “super- Estado” en el que las decisiones, economías y procesos históricos de unos influyen de forma determinante en el resto de países. Así, el análisis de 1984 es posible desde dos criterios: Oceanía como reflejo del mundo contemporáneo y su sociedad como reflejo de la nuestra. Esta segunda perspectiva ha sido estudiada en diversas ocasiones, llegando a considerar a Orwell un “adivino” capaz de prever el futuro al que se enfrentaba y errando tan solo en la fecha. Las telepantallas que vigilaban exhaustivamente a los ciudadanos de Oceanía son, en realidad, cámaras de vigilancia. La homogenización social se da gracias a internet, donde a veces resulta complicado discernir entre lo verdadero y lo falso, mientras el control está alcanzando límites inimaginables gracias a los algoritmos, la localización en tiempo real y las redes sociales. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos de 1984 han pasado por alto otra de las grandes predicciones de Orwell. Oceanía no es solo sociedad; es economía, historia y política. Las páginas de la novela expresan el proyecto mundial que estaba comenzando a desarrollarse en el siglo XX y dan explicación a una serie de hechos aparentemente fortuitos que permiten comprender parte de la geopolítica global. Por tanto, tomando como punto de partida el análisis de Oceanía como reflejo del mundo contemporáneo, ¿cuáles son las circunstancias que plantea Orwell y nos llevan a equiparar su obra con el mundo actual? La respuesta nos la ofrece la Teoría y práctica del Colectivismo Oligárquico, el libro de Goldstein. Es ahí, en apenas dos capítulos en el grueso de la novela, donde se encierran todas las características del mundo de George Orwell con las que intentaba plasmar su propia realidad. El resto del libro, los veintidós capítulos que giran en torno a la vida de Winston Smith, no son más que la ejemplificación de la teoría allí recogida. George Orwell explica mediante el libro de Goldstein cómo, desde tiempos remotos, probablemente desde el Neolítico a la actualidad, ha habido en el mundo tres grupos de personas: las de clase alta, las de clase media y las de clase baja, cada uno de ellos con intereses particulares e irreconciliables con los otros dos estratos. La clase alta pretende mantener el poder que ostenta; la media, desea derrocar a la clase alta para llegar al poder; la clase baja, usualmente sumida en la inconsciencia por los duros trabajos a los que es sometida, busca una sociedad igualitaria. Este enfrentamiento de intereses entre cada uno de los grupos deriva en lo que comúnmente conocemos como “revoluciones”. Estas han sido numerosas y diversas a lo largo de los siglos de historia, pero su resultado siempre ha sido el mismo: una clase media que atrae a la clase baja prometiendo la justicia y la igualdad y que, una vez derrotada la clase alta, se impone como la nueva elite devolviendo a las clases bajas a la misma situación de desamparo en la que se encontraban. Así, desde el Neolítico rige en el mundo un mismo orden social cuyo único cambio ha sido el nombre de sus estratos: patricios y plebeyos, privilegiados y no privilegiados, burguesía y proletariado, interponiéndose siempre entre ambos la clase media que efectuaría el cambio de término. Acostumbramos a hablar de “desigualdad” entre grupos pero, ¿cuál es el verdadero motivo de esta desigualdad? La educación, cultura y privilegios que separan a una pequeña elite del vasto de la población son una consecuencia directa —destacadas entre otras muchas— de los dos componentes que provocan la desigualdad. Poder y dinero se constituyen los reyes y señores del mundo y su presencia o ausencia determinará nuestra procedencia a una clase social concreta. El poder es inherente al dinero y, aunque a priori el dinero no lo es al poder, desarrolla en quien lo posee un deseo de superación y una ambición que lo llevarán a codiciarlo. Según Orwell, este orden del mundo se había mantenido inalterable durante siglos, acogiendo las constantes luchas que pretendían alcanzar la igualdad sabiendo de antemano que esta era imposible de lograr. El círculo se completaba una y otra vez: clase alta se debilita, clase media le arrebata el poder, clase media se convierte en la nueva clase alta hasta que surgía una nueva clase media que reiniciara el proceso. Los únicos que siempre permanecían inalterables eran las clases más desfavorecidas. Ahora bien, el proceso de industrialización marca un antes y un después en la historia de la humanidad. La inédita capacidad de producción trajo consigo un incremento exponencial del consumo y el mundo empezó a regirse por un nuevo sistema conocido como capitalismo. Más allá de sus consecuencias económicas y políticas, cabe resaltar un hecho que modificó la estructura social en su totalidad: por primera vez, las clases bajas pueden acceder a unos bienes antes reservados a la casta privilegiada, pues las ingentes cantidades de producción no pueden ser consumidas por un pequeño sector de la población. El resultado directo no se hace esperar y comienza una mejora generalizada en el nivel de vida de la población. La necesidad de producción-consumismo del capitalismo provoca que, por primera vez, se pueda llegar a una igualdad material entre los distintos estratos de la población. Por supuesto, la erradicación de las desigualdades más resaltables no deriva en una igualdad completa, pero con las necesidades básicas cubiertas es solo cuestión de tiempo que las antiguas clases bajas comiencen a tomar conciencia y exigir más en una sociedad que, en el viejo orden, estaba reinada fundamentalmente por la inconciencia. Y, tal y como comentábamos anteriormente, el dinero no lleva adherido el poder, pero sí el deseo de alcanzarlo, por lo que el poder tripartito de la clase alta comenzaba a peligrar. Hasta aquí, George Orwell nos teoriza sobre lo que probablemente ya comenzó a hacerse evidente para sus contemporáneos: que el orden del mundo estaba cambiando y la producción en masa estaba siendo la principal responsable. No es extraño que nos veamos reflejados en estas descripciones, pues somos hijos del proceso de industrialización que el propio Orwell vivió y lo llevó a lanzar su hipótesis en 1984 sobre el destino que estábamos trazando. A priori, su concepción podría resultar brusca y exagerada; una vez analizada y sustituidos ciertos términos, descubrimos las enormes analogías con nuestra era. George Orwell describió la solución al problema del consumismo en tres sencillos eslóganes, que eran los que definían al Socing, partido de Oceanía (2): la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza, la libertad es la esclavitud. Para extrapolar esta solución a nuestra era con el mismo sistema de eslóganes, solo sería necesario la utilización de uno. La pobreza es la riqueza. Echemos un vistazo a las tres clases sociales que conviven en Oceanía. En la cumbre de la pirámide encontramos al Partido Interior, un grupo cuya principal finalidad es mantener el poder y perpetuar el sistema. Defienden fervientemente las doctrinas del Hermano Mayor y, aunque son los únicos capaces de cambiar el orden de las cosas, no lo hacen porque esto acabaría con su propio beneficio. Sustituyamos ahora el término “Partido Interior” por “Primer Mundo” o, más concretamente, “poder económico”. La doctrina del Hermano Mayor no sería sino un orden mundial que no sabemos de dónde procede pero que se afirma duradero e irrevocable, unas sociedades gobernadas por la economía en las que los principales beneficiados son los habitantes de occidente o, como usualmente lo conocemos, primer mundo. ¿Y cuál es la actitud de estas sociedades ante ese “Hermano Mayor”? Conocemos su existencia, pero no su procedencia, y somos conscientes de las enormes desigualdades que este genera. Somos el vértice de la pirámide que ostenta el poder y, por tanto, los únicos capaces de revocarlo, pero creamos una mentalidad que nos hace vivir cómodamente sin entrar en conflicto con nuestra propia moralidad. Normalmente, esta mentalidad se entrelaza con un curioso proceso de doblepiensa —aun sin existir el término que así lo defina— en el que nos proclamamos fieles seguidores de una ideología que busca la mejora de las condiciones de todo el mundo, pero en la práctica somos incapaces de renunciar a nuestros privilegios como Partido Interior. El nombre de esta ideología resulta irrelevante para nuestro análisis, pues no pretendemos entrar en cuestiones políticas o ideológicas, pero resulta innegable que el nexo de unión entre todas ellas es un objetivo por el que realmente solo luchamos en la teoría. Se convierten en una mentira autoproclamada que pretende mantener a salvo nuestra conciencia de nosotros mismos. Continuando el paralelismo social, llegamos al segundo estrato de Oceanía: el Partido Exterior, o lo que es lo mismo, las manos del Partido. En una primera lectura este Partido Exterior se relaciona directamente con las clases medias de occidente, las cuales cargan con la mayor parte de las ocupaciones que hacen funcionar el sistema. En una segunda lectura, podríamos relacionarlos también con los países en vías de desarrollo que constituyen la mano de obra barata al servicio de las grandes empresas occidentales: «Cualquier potencia que controle África ecuatorial, los países de Oriente Medio, el sur de La India o el archipiélago indonesio dispone también de decenas o centenares de millones de culis trabajadores y mal pagados. Los habitantes de esas zonas, reducidos de manera más o menos clara al estatus de esclavos, pasan continuamente de un conquistador a otro, y se consumen como si fuesen carbón o petróleo en la carrera para producir más armamento, conquistar más territorio, controlar más fuerza de trabajo, producir más armamento, conquistar más territorio y así indefinidamente» (3). La potencia expuesta por George Orwell se transforma en nuestro mundo en las grandes empresas que se disputan la economía globalizada. Sus fundadores, así como las sedes que las dirigen, provienen de los países más ricos de occidente, pero la producción se traslada a países en vías de desarrollo —normalmente asiáticos— donde los trabajadores reciben sueldos mínimos. Así, la cita de 1984 podría referirse al año actual: «Cualquier empresa que controle África ecuatorial, los países de Oriente Medio, el sur de la India o el archipiélago indonesio dispone también de centenares de culis trabajadores y mal pagados. Los habitantes de esa zona, reducidos de manera más o menos clara al estatus de esclavos, pasan continuamente de una empresa a otra, y se consumen en la carrera por conseguir más dinero, expandir su poder empresarial, controlar más fuerza de trabajo, conseguir más dinero, y así indefinidamente». Hasta aquí descubrimos cómo los dos grandes eslabones de Oceanía (Partido Interior y Partido Exterior) se dibujan en nuestras sociedades a modo de sociedades enriquecidas y países sometidos a sus fuerzas de trabajo, ambas dominadas por un Hermano Mayor que podríamos conocer como “poder económico”. Pero no debemos caer en el error de considerar que solo la región superior de la pirámide existe, pues obviamos en el proceso a una gran masa de población: los proles. Los proles son los grandes olvidados dentro de todo análisis de 1984, pues su papel se limita a sobrevivir en un mundo que no les ofrece poder, dinero ni conocimiento para solventar los dos anteriores. Son la gran masa del mundo y, por ende, los únicos capaces de cambiar realmente las cosas, pero su falta de cultura les impide cultivar la semilla de un cambio real. La analogía seguida a lo largo de todo el artículo nos lleva, de forma inevitable, a relacionar a los proles con el tercer mundo. Y con ellos se cierra el círculo que nos explica realmente el motivo de esta jerarquía. Con anterioridad explicábamos que, tradicionalmente, la sociedad se ha articulado en tres clases sociales: alta, media y baja, que han ido cambiando de nombre pero no de funciones. El motivo primordial de esta desigualdad radicaba en las diferencias de poder y dinero entre unos grupos y otros, pues los bienes de consumo eran escasos y reservados a aquellos que tuvieran los medios para adquirirlos. Por ello, la Revolución Industrial no solo trajo consigo un aumento de la producción, sino la posibilidad de fabricar bienes de consumo suficientes para que todo el mundo pudiera gozar de unos privilegios similares. Tal vez el señor pudiera comer carne de mayor calidad, pero el campesino no tendría que volver a pasar hambre. Es más, las ingentes cantidades de producción necesitaban que el campesino se alimentara, pues un pequeño sector de la población no podía hacer frente a todos los productos fabricados. Nos encontramos por primera vez en la historia ante la capacidad real de conseguir la igualdad, derrocando al viejo poder que se sostenía sobre la pobreza y la ignorancia. Pero si por algo se caracteriza el poder es por el deseo de mantenerlo a toda costa, por lo que esta igualdad ni siquiera llegó a percibirse antes de imponer la solución. George Orwell la concibió en forma de guerra continua: el sistema se basa en producir, pero esto no significa que el producto tenga que llegar a ser consumido. Mediante la guerra, los esfuerzos productivos se concentraban en crear armas que son arrojadas al enemigo y así, destruidas sin mejorar las condiciones de vida y perpetuando los tres grupos sociales. La realidad se impuso más sutil y, tal vez, más peligrosa. Los proles de nuestro mundo se encuentran concentrados en los países africanos y asiáticos, convirtiéndose así en una realidad que acostumbramos a ignorar. La guerra de la que nos hablaba Orwell, aquella dirigida a consumir más que a conquistar, no se desarrolla dentro de nuestros países, pero sí en pos de nuestro beneficio. Podemos ejemplificar esto con uno de los grandes temas de actualidad: la venta de armas de España a Arabia Saudí. Cualquier defensor de este intercambio comercial argumentará que, de detenerlo, se paralizarían las enormes cadenas de producción armamentística y perderíamos un gran número de puestos de trabajo. También podrían aparecer ideas como la inferioridad respecto al resto de potencias, o los beneficios que nos aportan las buenas relaciones con un país rico en petróleo. A su vez, conocemos los rumores que circulan en torno a los negocios de Arabia Saudí con el ISIS, enemigo actual de las potencias occidentales en territorio sirio. De confirmarse estas ventas, nos encontraríamos ante el siguiente patrón: España, país occidental aliado de la OTAN, estaría vendiendo armas a un país que, a su vez, financia al Estado islámico. Este ejemplo podría ilustrar lo que pretendemos expresar a lo largo de este artículo. La guerra, entendida en su definición tradicional, ha perdido gran parte de su valor para convertirse en un motor económico mundial. Producimos y consumimos las armas de los dos bandos enfrentados y justificamos las guerras desatadas más allá de nuestras fronteras. El sistema necesita producir para prosperar, y la guerra —provocada y financiada por los mismos— es el método perfecto para ello. Y tal y como pasara con los miembros del Partido Interior, quienes más fervientemente lo defienden son aquellos que más comprenden el orden que rige el mundo, pero que menos desean reflexionar sobre ello para no entrar en conflicto con la moralidad impuesta. La fotografía de un civil muerto nos hace proclamar lo mal que están las cosas el tiempo que dura la noticia, pero tememos las medidas que los podrían traer hasta nosotros porque hacen peligrar nuestro bienestar como sociedad. Al cerrar el libro, los lectores de 1984 agradecen el mundo que les ha tocado vivir. Inmersos en su estilo de vida, ignoran que más allá de sus fronteras existen unos proles que se limitan a sobrevivir y un Partido Exterior que los mantiene. El mundo continúa dividido en tres y el sistema se mantiene fuerte, único e irrevocable. El Hermano Mayor siempre nos observa. (1) Cruzado, Maribel. “Guía didáctica”, p. 340, en Orwell, George. 1984. Debolsillo, 2014.

(2) Recordemos que, tal y como mencionábamos anteriormente, hablamos de Oceanía por ser el marco contextual en el que se desarrolla 1984. Podríamos otorgar estas características a cualquiera de los tres estados existentes en la novela, pues cada uno de ellos supone un universo individual y separado del resto. Por tanto, comparamos Oceanía con la totalidad de nuestro mundo globalizado, y no con un país o sociedad determinada, pues esto tendría como resultado la observación de un grupo muy concreto de población. (3) Orwell, George. 1984, op. Cit., p. 202. |

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS