|

por SAID VLADIMIR RAMÍREZ TÉLLEZ A finales de los años 30, en la obra de Pareja Diezcanseco —ya consagrado como una de las voces más prometedoras de la nueva narrativa ecuatoriana— comienzan a gestarse nuevas preocupaciones estéticas, nuevos caminos narrativos nunca antes explorados. Es de esta forma que el extenso abanico de recursos creativos se expande (1), llevando al escritor ecuatoriano a concebir una nueva etapa en su escritura: la interiorización de los personajes. Se entra en la psicología del hombre y se buscan en ella las razones y sin razones por las cuales las actitudes y posturas humanas adquieren pronunciamientos aparentemente inexplicables. El hombre hacia adentro y la implementación del humor como recurso para caracterizar a los personajes y las situaciones. De pronto ya no importa el entorno, sino lo que sucede dentro de la psique de las figuras humanas. La primera novela de esta nueva tendencia es Hechos y hazañas de Don Balón de Baba y de su amigo Inocencio Cruz (1939) obra de tesitura fársica que pretende cambiar el sentido de la literatura ecuatoriana, que por ese entonces carece de humor y de amenidad, siendo la única explicación posible al respecto, el difícil panorama nacional, la hosquedad que caracteriza la lucha diaria por la subsistencia, los rezagos coloniales y la dureza de la política dominante. Esta novela ha sido saludada por la crítica como la «primera novela esperpéntica del país» (2). La obra surge del anhelo de su autor por descubrir un “Don Quijote del Ecuador”. No es la primera vez que un autor ecuatoriano ha tratado de implementar el legado cervantino a la obra de ficción. Juan Montalvo hizo lo propio en su Capítulos que se le olvidaron a Cervantes (1895). Pero nadie ha tenido éxito igual al de Pareja. Don Balón, natural del pueblecito de Baba, tiene una visión platónica de sí mismo. Vive casi solo en Guayaquil, en compañía de una criada, llamada Micaela. Pasa la mayor parte de su tiempo encerrado en su cuarto o en el balcón contemplando a su Dulcinea, la joven Cándida. Es tan bizarro en sus acciones que su ama de llaves cree «está loco de remate o es verdad que le ha vendido el alma al diablo» (3). A continuación, Baba llama a Inocente Cruz, antiguo compañero, que va a representar a Sancho Panza; la afición por los refranes, su estrato social humilde y la incapacidad de entender las ideas de Balón. El personaje de Pareja sueña, como Don Quijote, en un mundo irreal y perfecto, mientras choca inevitablemente contra el mundo y su realidad generalizada (complejo de dualidad cervantino). El escritor guayaquileño desarrolla el tejido argumental conforme al de Cervantes. En ese sentido, Don Balón, carga contra los molinos de viento de la realidad, resultando siempre en el fracaso y en el ridículo, mientras tanto que su escudero, Don Inocencio, expresa la cordura, los cimientos del buen juicio, aunque, a raíz de la convivencia con su señor se deja confundir por éste, fruto de su credulidad y simplicidad, como Sancho en la obra icono de la lengua castellana. Muchos de los capítulos parecen sacados de Don Quijote, desde el título al contenido: ‘Donde continúa el misterio de la puerta cerrada y se presenta la niña Cándida’ (Capítulo III); ‘Donde se cuenta la aventura de la serrana y se sabe de la purga inevitable’ (Capítulo VIII); ‘Que trata del famoso discurso que sobre la edad futura pronuncia Don Balón, y de las no menos famosas máximas de Don Inocente’ (Capítulo X); etc. Hay humor en la novela, humor de frase y de situación, humor que frisa lo ridículo y lo grotesco. En el episodio de los espíritus, por ejemplo, describe una casa misteriosa repleta de sonidos extraños y fantasmales que al final resultan orquestados por Micaela, la criada. Cada vez que Don Balón se lanza a la aventura, en nombre del ideal humanístico o revolucionario, inevitablemente termina fustigado y en vergüenza. En su mundo desfilan personajes picarescos y falsarios: La dama del Antifaz, el Caballero Enlutado, etc, y hasta existe un momento en que el moderno caballero andante del Ecuador, orgulloso de su título de «amparo de viudas y de huérfanos, de débiles y de mujeres» (4), se esfuerza por salvar a una criada de Cándida, de las injusticias de su padre imaginario. Nuevamente pierde, como su ideal, Don Quijote. En lugar de molinos, son árboles quienes lo vencen en una gran batalla. Son muchas, y variadas las resonancias con la obra de Cervantes, transpuestas a la obra de Pareja a efectos de intensificar el clima de ironía e incongruencia. Pero Don Balón, si bien vive en el mundo de sus quimeras revolucionarias, es profundamente tropical y ecuatoriano; sabemos que se trata del Guayaquil de la época —el auge de las exportaciones del cacao, el surgimiento de una nueva clase obrera, la inminente llegada de una crisis económica—, pero es al mismo tiempo un Guayaquil irreal, hecho para servir de retablillo en una obra del absurdo, el tiempo mismo de la trama: dos días apenas plagados de muchos acontecimientos y pesadillas, los personajes que se mueven como muñecos trágicos, obedeciendo una caracterización ya premeditada, sucesos extraños y esa constante atmósfera de lo engañoso, de lo fantástico, de lo incomprensible. Novela tragicómica, caricatura de un personaje esperpéntico que proclama a cada paso «su amor por lo extraordinario, su afición por el viaje hacia las tierras de íncubos y súcubos, por la asistencia a las noches de walpuris y, a ratos, su amor por viajar hacia el país de las treinta y seis mil voluntades» (5). Novela que pasó desapercibida en su tiempo y aun hoy continúa injustamente relegada en el olvido, tal vez por la adustez de la narrativa ecuatoriana, que no fue capaz de aceptar, en ese momento, su naturaleza esperpéntica. Pero si hemos esperado 400 años para que los lectores lean Don Quijote, es casi con seguridad que este Don Balón de Baba encontrará el destacadísimo lugar que sin duda merece en la narrativa latinoamericana. ————--

(1) Al igual que Pareja Diezcanseco, el resto de los componentes de la generación del 30 comienzan a explorar otros senderos narrativos en la década de los cuarenta: Aguilera Malta publica La isla virgen (1941), segunda entrega de su saga mágica, Humberto Salvador retoma su línea del psicoanálisis y la implementación del monologo interior en obras como, La novela interrumpida (1942), Prometeo (1943), Universidad Central (1944) y La fuente clara (1946), Jorge Icaza transporta la trágica situación del indio explotado a la ciudad, esta vez incorporando a su mundo novelado a los cholos y otros mestizos como agentes de represión en las novelas Media vida deslumbrados (1942), Huairapamushcas (1948), finalmente Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara crean novelas con estructuras complejas, como son Nuestro pan (1942) y Las cruces sobre el agua (1946). (2) Donoso Pareja, Miguel. “Una visión familiar de Alfredo Pareja Diezcanseco”. Kipus revista andina, Ago; ene. 2008: 295-302. (3) Pareja Diezcanseco, Alfredo. Don Balón de Baba. Quito: Casa de la cultura ecuatoriana, 1960. (4) Ibíd. (5) Carrión, Benjamín. Narrativa latinoamericana. Quito: Centro cultural Benjamín Carrión, 2005.

5 Comentarios

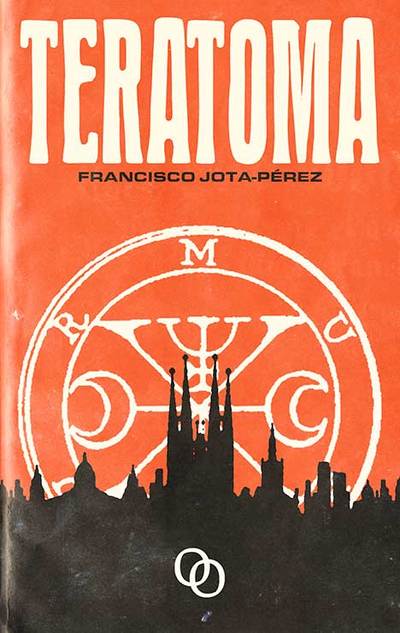

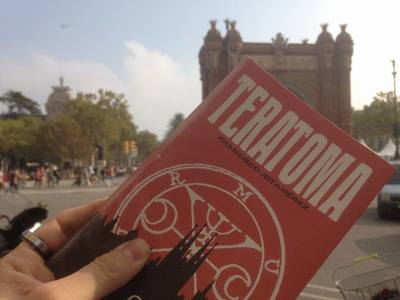

TERATOMA: REGRESO A LA METRÓPOLIS DEL SIMULACRO (NOTAS SOBRE UNA NOVELA DE FRANCISCO JOTA-PÉREZ)27/12/2017 por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA Suya es la mentira, suya es la ficción, suya es la imperdonable mentira. Robert de Grimston Siente compasión por los desgraciados. Precepto del Oráculo de Delfos Los alrededores del porvenir serán insoportables. Francisco Jota-Pérez 1 Acercarte a la narración igual que a un oráculo. Acercarte a esas visiones proféticas. Adentrarte en las imágenes como si se tratara de una lectura apocalíptica, la interpretación que alguien hace del futuro. Las visiones de los profetas (sus discursos) tienen mucho de mecánica irracional, lingüística del inconsciente, artefacto surreal: un mantra que alguien recita porque los dioses susurran al oído aquello que estará por venir (una simulación, un leviatán tal vez). Algo así sucedía con la Sibila de Delfos, con la de Cumas: susurros sagrados, ventriloquía divina. Igual ocurría con Ezequiel o Daniel en el Antiguo Testamento, San Juan trazando una caligrafía delirante en Patmos, Francisco Jota-Pérez abducido por una voz narrativa que interpreta el futuro como un nódulo patológico, haciendo literatura neoplásica que, en sí misma, es una célula tumoral, una célula germinativa que vive dentro del cadáver de la literatura contemporánea (una parte de ella), un núcleo resplandeciente más allá de la putrefacción ambiente. Ese futuro que dibuja FJ-P tiene un nombre: Teratoma: Tipo de tumor de células germinativas que puede contener varios tipos diferentes de tejidos, como pelo, músculo y hueso. Los teratomas pueden ser maduros o inmaduros de acuerdo con el grado de normalidad de las células observadas al microscopio. A veces, los teratomas tienen una mezcla de células maduras e inmaduras. Los teratomas habitualmente se presentan en los ovarios de la mujer, los testículos del hombre y el hueso coccígeo de los niños. También se pueden presentar en el sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal), tórax o abdomen. Los teratomas pueden ser benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos). https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=44248 Los teratomas son pequeños simulacros fallidos. Una especie de homúnculo que nace dentro del cuerpo, un pequeño doppelgänger amorfo, a medio hacer y que crece en nuestro interior, un monstruo que anida ahí: hecho de nosotros mismos pero que no es nosotros, que simula serlo y no lo consigue, realidad paralela (o doble), virtual, fantasma (un pequeño y frágil ultracuerpo que nos habita, algo semejante a lo que ocurre en Teratoma): Mientras realizaba una apendicectomía de rutina en una joven de 16 años, un grupo de médicos japoneses descubrió un tumor de ovario que contenía trozos de pelo enredado, una delgada placa de hueso y un cerebro en miniatura. Según informó la revista New Scientist, los doctores “encontraron dentro del tumor pelo enmarañado y, aproximadamente, tres centímetros de estructura cerebral cubierta por una pequeña capa de hueso del cráneo”. La estructura resultó ser, después de un detallado análisis, cerebelo, la parte del cerebro que se encarga del movimiento y que se encuentra, por lo general, debajo de los dos hemisferios cerebrales. El grupo de médicos, sorprendido por el hallazgo, realizó un comunicado detallado para Neuropathology el pasado 2 de enero en el que especificaba: “Se encontró una gran cantidad de tejido cerebeloso bien diferenciado y altamente organizado. Tres capas de la corteza cerebelosa estaban, incluso, bien formadas”. http://www.lavanguardia.com/vida/20170109/413211334933/tumor-ovario-cerebro-teratoma-japon.html 2 Pensemos en esa palabra: TERATOMA. Pensemos en sus tentáculos y ramificaciones conceptuales. Será oportuno (entonces) reflexionar acerca de su significado, sobre su relevancia, en torno a la operación semántica que (a partir de lo visto antes) inocula tal palabra a este artefacto narrativo. Pensemos en las implicaciones que tiene: ese no-ser que crece dentro de un cuerpo, tejido cerebeloso, cartílagos, pelo, músculo, hueso. Ese pequeño huésped que va creciendo en el interior de un organismo humano y que no llega a ser, que no es más que simulación, calco incompleto del anfitrión. Así, de igual manera, se procede en esta obra que, en un primer momento, podemos convenir en llamar novela o (si queremos) jeroglífico visionario, híbrido textual mutante. Aquí, en estas páginas, el teratoma que nos susurra Francisco Jota-Pérez (igual que la Sibila o una sacerdotisa o el O Tunga mongol) es precisamente eso: imitación, duplicación de la realidad en la era de la apariencia (ese tiempo en el que ya vivimos todos nosotros), un simulacro que sustituye lo real. Y si con el uso de la palabra teratoma se produce una acrobacia semántica en la concepción global de la novela, lo que tenemos en estas páginas es una mutación de aquello que nos rodea, una mutación que se corresponde con la presencia masiva de ese simulacro (un disfraz, una fábula al fin y al cabo) que sustituye al entorno de los personajes, a su realidad a lo largo de este artefacto de ficción experimental que especula con un futuro posible. En Teratoma la virtualidad se apodera del mapa de una ciudad como Barcelona: desaparece lo real y los habitantes de esta novela (sus personajes) deambulan por un mapa ficticio, algo que ya no es tangible, algo que —desde un discurso metafórico— se parece mucho al mundo que, paulatinamente, nos envuelve y que, debido a nuestra miopía, parece que no alcanzamos a ver. El narrador diatópico de Teratoma es una de esas figuras que (como oráculos, profetas o chamanes) recibe, a su modo, una revelación: la anunciación de ese futuro que hace equilibrios en un mundo espectral, un espejismo, una criatura muerta: tejido cerebeloso, cartílagos, pelo, músculo, hueso que imitan la realidad pero que no son la realidad y que el narrador nos pone delante, esa voz que juega con palabras sonámbulas, enunciados que callejean erráticamente por avenidas, barrios, plazas de Barcelona, una ciudad que dentro de la narración es tan solo una burbuja fantasmal, poco más que un mapa en el que adentrarse a través de la realidad virtual, ese espejismo que tiene su razón de ser gracias a la mediación de TERAFIM, la inteligencia artificial que parece controlar el destino, el plano consciente de los personajes, el deambular de la gente por las calles de esa ciudad-ficción. Ese TERAFIM que recuerda una inteligencia como la de VALIS de Philip K. Dick, pero en este caso sintética, electrónica: Se planteó la hipótesis… Se habló de la posibilidad de que la Inteligencia Artificial pudiera implementar en un mundo posible una especie de criatura que, de manera recursiva, fuera capaz de reimplementar la realidad para redefinirse a sí misma… Hasta aquí, se trataría del programa autorreplicante de Von Neumann, que fue el preludio de lo que llamaríamos virus informáticos. Este narrador es, además, un fabulador que conjuga los verbos en futuro, esa reminiscencia oracular (y febril) que en Teratoma es la descripción de un porvenir alucinado, donde la simulación o la ficción inoculan su narcótica alienación a la trama: En esta simulación no habrá protagonistas. Por desgracia, en esta adivinación las venturas no engranarán; si alguien ha de tener un destino, lo tendrá fuera de plano, escindido, y si alguien ha de conseguir flotar en las mareas del azar, nadar entre la contaminación de su psique trasplantada al planisferio y la maraña de su relato, lo conseguirá a expensas de ustedes, que apenas funcionarán allí como testigos (…) 3 Escribir Teratoma es describir los tumores que dibujan los monstruos: esos monstruos que anidan dentro del cuerpo de cada uno. Escribir Teratoma es referir el modo en que el simulacro de la razón produce monstruos en una cultura esquizocapitalista y tecnorracional que solamente es capaz de producir deformidades, esas deformidades que aparecen de forma tumoral a lo largo de unas páginas que no son (solamente) novela, que no son (solamente) narrativa, sino que aglutinan ensayos dispersos como cápsulas, constantes dosis líricas (en muchos casos de índole irracional) que estremecen las frases (y al lector), donde la estructura oracional se vuelve hipnótica, tiende a ello o (también) electrocuta una posible lectura común (tópica, estándar) de la misma. Escribir Teratoma es subrayar que la realidad ha sido sustituida por el engaño, la mentira, la manipulación. Al mismo tiempo, Francisco Jota-Pérez construye una estrategia sutil que escapa de la literatura hipernormalizada y sus procesos: huye de los paradigmas del lenguaje secuencial, aquellos preceptos que son animados por el mercado contemporáneo de la literatura y la producción de sentido a través del sistema de representación convencional. No hay aquí una linealidad obsoleta, una justificación de causas o efectos o consecuencias o motivaciones (por qué, cómo, cuándo, hacia dónde). Todo se reduce a una realidad que apenas resulta explicable y que, recurrentemente, hace puzles, nubla la visión: Todo lo que nos rodea pierde sentido, pero, claro, ¿cuál es el sentido de todo? Con este síntoma aparece también, un profundo sentimiento de sentirnos incomprendidos por los otros seres humanos (…). Como observador (o como lector) apenas intentas entender qué pasa (eso debes hacer al acercarte a Teratoma: al igual que sucede con el cine de David Lynch, por ejemplo, en cintas como Inland Empire o en la serie Twin Peaks). Casi te da pereza comprender, analizar, teorizar (si lees, si te dejas llevar por la lectura de esta obra de FJ-P): no intentas entender qué sucede (a veces es bueno hacer eso) y te quedas mirando (o leyendo) la realidad (o su simulacro) como quien observa un juego de dados intuyendo lo que hay alrededor (solamente eso, apenas eso: mejor obrar así que caer dentro de la lógica racional y sus trampas, enmarañarte en la tela de araña de su discurso explicativo y controlador): (…) y los aplanamientos en el discurso de esta inquisición tricéfala en la Casa harán que este deba necesariamente ser deducido más que entendido. No entender qué pasa es una cualidad de aquellos sujetos que deducen más que comprenden lo que tienen frente a sí. Y algo de eso hay en Teratoma (algo de eso procura habitualmente FJ-P en sus narraciones): no hay una exégesis, no hay solución a ningún tipo de conflicto. Y eso es así, sencillamente, porque no es necesario, porque el conflicto ni siquiera se resuelve. Porque, a veces (o muchas), no es preciso entender de forma lógica (o penetrar en un texto de tal manera). Tal vez sea esa la actitud a la hora de afrontar una historia como ésta, un relato al que se accede más por exposición al mismo que mediante estrategias de comprensión racional. La razón ha sido radicalmente extirpada de sus páginas y el discurso se transforma, recurrentemente, en delirio narrativo, ese jeroglífico visionario acerca del cual deducir, sospechar, lanzar hipótesis, conjeturas: haces recuento de lo que observas por ver si algo tuviera algún sentido y te quedas, finalmente (no puedes evitarlo), con la mente en blanco, ese vacío que se hace necesario para estabilizar nuestra percepción de la realidad, eso que todos terminamos por hacer en algún momento en nuestra vida diaria (lo que como lector urge llevar a cabo al adentrarse en la Barcelona por la que merodean los personajes de Teratoma). La linealidad o la supuesta complejidad armónica del núcleo narrativo al que estamos acostumbrados (o al que un lector medio o estándar está acostumbrado) es algo que no encontramos aquí. Teratoma es ruptura, fisura, fractura dentro de la unidad modular del mercado literario y sus convenciones, esa unidad que dicta lo que es pertinente, adecuado para ese lector medio-estándar a quien (parece) no le apetece (en verdad no le apetece) entender la literatura como arte o disidencia y que, en cambio, se deja llevar por la evasión y la alienación tribal. 4 Igualmente, escribir sobre Teratoma supone una especie de contagio, una exposición al virus: pensar una obra como ésta es aniquilar cualquier huella de esa crítica literaria opiácea, ese tipo de crítica que marca las tendencias dentro del realismo capitalista o, por ejemplo, también, dentro de esa fantasía o ciencia ficción fake y de sesgo colaboracionista que, dentro de la literatura, sigue las coordenadas de la Corriente Principal y que tan solo entontece a los lectores que buscan algo hipotéticamente mágico, revelador. Pensar o leer Teratoma habría de ser, en primera instancia, un ejercicio de lectura en caída libre que, a posteriori, se metamorfosee en contracrítica, esquizocrítica: lectura ácida y radiante. Escribir Teratoma es iluminar el mapa de la literatura con venas iridiscentes que subrayan las sombras de la máscara que habita todo rostro (literario o real). Captar la esencia del simulacro como si un profeta contemporáneo revelara las palabras de un Pantócrator colocado y sin benevolencia, un ser ubicuo que cartografía las cicatrices y el vacío sonambúlico a través del que nuestros pasos desaparecen en la nada. Esta novela que deambula por el espacio visionario de una literatura profética (desde un prisma tan alucinado —o más— que cualquier profeta de cualquier tradición) no nos habla solamente de un futuro posible sino que, a través de la metáfora y la distorsión de aquello que conocemos, nos acerca el presente, este mundo que vivimos y que, aparentemente, comprendemos (o queremos comprender, hacer por comprender, siempre igual) pero que, a decir verdad, escapa a toda lógica, a toda capacidad de raciocinio o diagnóstico médico (psiquiátrico si cabe). La narrativa en Teratoma establece el punto seguido (un punto seguido, uno posible: tal vez un punto de partida, un puesto de vigilancia) desde el que continuar a partir de un axioma al que habrá que acostumbrarse (hacerse a él). Ese axioma dice: El simulacro de la razón produce monstruos. Eso es lo que nos susurra el oráculo. Nota de Francisco Jota-Pérez:

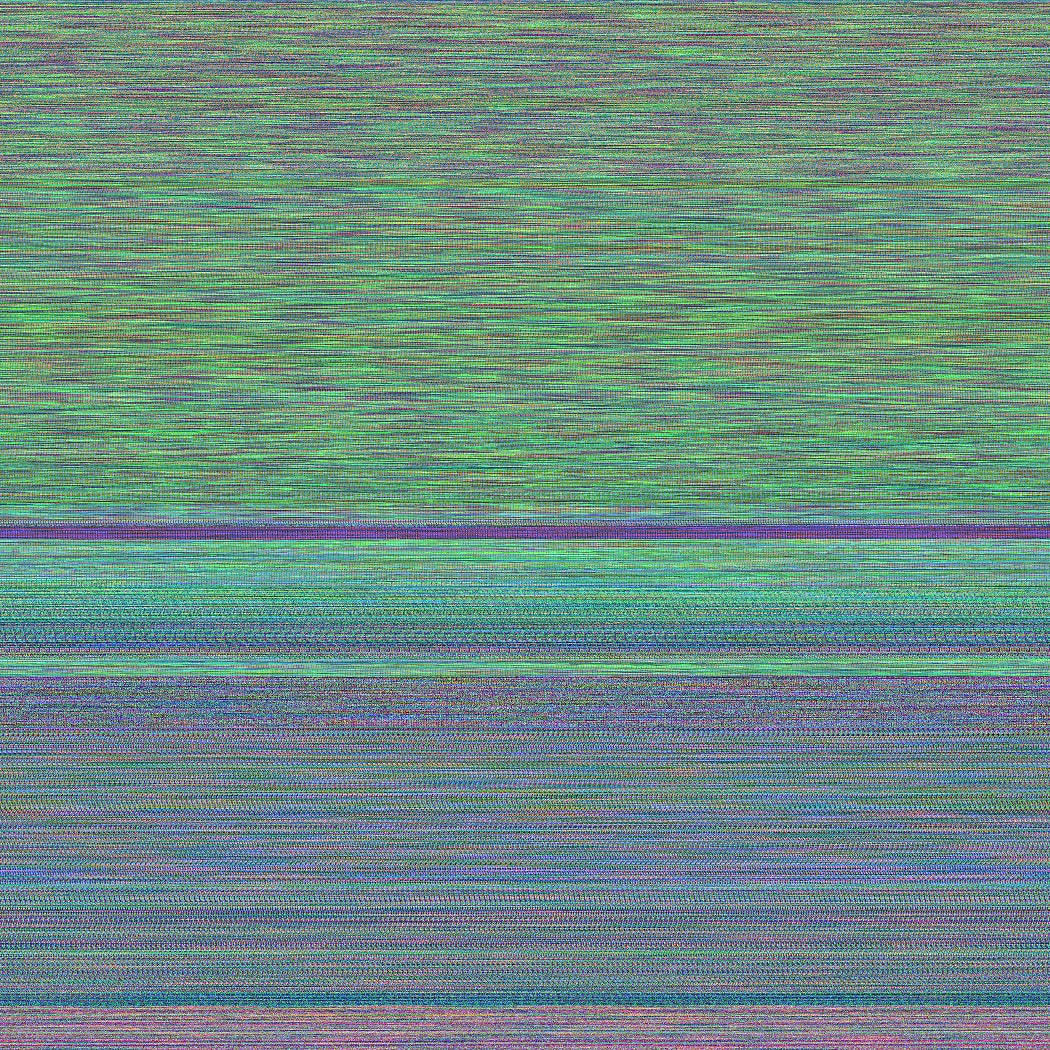

La fotografía que se muestra bajo esta nota - cuyo título es "hex54820-teratoma" - es obra de un artista digital que, mediante un proceso de databending pasó el .pdf de la novela a audio, creando una canción extrañísima; después, mediante idéntico proceso, tradujo la canción a imagen, dando como resultado la imagen que adjuntamos abajo. por LAURA GIL Andaba un poco alicaída hoy porque abrí un libro por la mañana. Era uno de García Márquez que compré en una librería de segunda mano en Buenos Aires. La dedicatoria decía algo simple; algo demasiado simple: Lucrecia. Navidades 2010. 1as Navidades sin Ernesto. La letra y el color de la tinta y el lado de la página en el que Lucrecia escribió esto me han afectado por completo. Y andaba dolida y en mis pensamientos yo cuando, de repente, se me ha pasado el día y se ha hecho de noche. De camino a casa, he hecho lo que siempre hago, que es cambiarme de línea de metro, pero saliendo a ver el Ring —esa carretera que rodea Viena— iluminado en Navidad. Y allí estaba yo siendo triste, en la calle, esperando al ascensor del metro, cuando ha pasado por mi lado una señora con un carro. Encima del carro llevaba lo que en un primer instante me ha parecido un ataúd. Qué día tan trágico, he pensado. Hasta que aquella mujer me ha empezado a sonreír con una sonrisa de esas que solo se ven en los ojos. Confundida, le he echado un segundo vistazo a aquel ataúd ladeado, con su pata de madera colgando. Y he tardado en caer, pero he caído, en que tenía forma de harpa. Harpa, eso es. Cuánta nota dormía en sus cuerdas. Al darme cuenta de esto la mujer mayor al instante se me ha revelado como lo que en verdad es, y como lo que seguramente lleve siendo toda su vida: un ángel. Un ángel que va por el mundo empujando su carrito de harpa. Y la vida ha continuado. Nos hemos metido en el ascensor, dejando los bosques de luces del Ring en la superficie y, con un poco de dificultad, el ángel le ha dado al botón ‘U2’. Como si estuviera viendo a alguien de la tele, me he quedado de pie, perpleja, fijándome en todos sus detalles: en sus guantes deshilachados, en las gotas de lluvia escurriéndose por la funda de harpa, en su frente arrugada, y en su halo de ángel. Porque juro que llevaba un halo merodeando encima de la cabeza, no muy definido pero marrón. De los corrientes, imagino. Y como si no fuera suficiente esta parafernalia de símbolos evangélicos navideños como para convencer a un alma mortal como la mía, ha pasado otra cosa extraordinaria. El ángel se ha metido en el metro, con su paso tranquilo y su cara cansada, y ha desaparecido delante de mis ojos: a plena luz, detrás de las puertas del vagón al que acababa entrar. No quedaba ni harpa, ni carrito, ni halo, ni mujer mayor.

Me he quedado en el andén, escribiendo esto, y he empezado a echarla de menos. He sacado mi libro de nuevo y, sin tener que abrirlo siquiera, he comprendido un poco más a García Márquez. Desde este episodio me pregunto si el tal realismo mágico es más fantástico que lo que intenta definir. Quizás es un concepto inventado: una conclusión a la que llegaron un grupo de hombres serios chupándose la punta de un lápiz encerrados en un despacho dispuestos a descifrar textos de gente que, a lo mejor, simplemente ve la realidad tal y como es. Quizás la realidad sí es mágica, y lo único que hacen los escritores es transmitirla. Yo solo sé que he visto a este ángel, y que lo sigo echando de menos. Pero en el fondo me alegro de que se haya esfumado de aquella manera. Así es como se despiden los ángeles. Lo sé yo, que he conocido a uno. por PEDRO GARCÍA CUETO Late el pensamiento, vuela alto sobre un espacio que parece no acabar nunca, el de la memoria, donde César Antonio Molina, con su dilatada trayectoria, ha ido gestando una obra cuidadosa, esmerada, atenta al mundo de la cultura. Es un hombre que vive ese universo de la palabra bien dicha, donde las piedras de la Antigüedad hablan, nos susurran o musitan su lamento. Poeta gallego, nacido en La Coruña, pero también ensayista, articulista, hombre del periodismo, que busca siempre el afán de saber, de contemplar el mundo con los ojos bien abiertos. Cuando habla de Rilke en su libro Lugares donde se calma el dolor nos dice que el poeta hace posible la comprensión del mundo: Para Rilke, el mismo hecho de la escritura era una pesada obra manual. Los poetas, entonces, hacen posible la comprensión o entendimiento del mundo. Los poetas crean el mundo para el hombre; pues como mundo se entiende para él lo existente, lo que aparece delimitado del fondo caótico e indeterminado, mediante la configuración del lenguaje, y se hace visible como mundo interpretado. En estas palabras del libro ya entendemos que la poesía es una traducción, al fondo de las cosas verdaderas, como el bagaje del escritor gallego que va mirando todo con atención, porque viaja y en cada encuentro con el pasado se hace presente, la casa de Tolstoi, el lugar donde dejó su vida Stefan Zweig, tantas ciudades amadas, tantos laberintos del ser. En Lugares donde se calma el dolor asistimos a una continuidad de libros anteriores de ensayo como Donde la eternidad envejece, en el que nos habla del camino, porque caminar es volver a ver, es encontrarse de nuevo, mirarse a uno mismo en cada lugar, recrearse para volver a sentir la verdadera vida: Caminar por un sentido religioso, pero también por el simple hecho de encontrarse consigo mismo en el camino. El hombre contemporáneo necesita salir, irse del ruido, de lo superfluo, recuperar el silencio. Muy cierto, porque, hartos de sonidos que rompen la armonía de las cosas, es en el viaje donde el hombre encuentra su verdad, lejos de turistas que lo estropean todo, en ese silencio de la naturaleza, en los espacios cerrados de las casas donde vivieron los escritores admirados, en los lugares que, recordando el libro antes citado, se calma el dolor. Dice el escritor en este libro: «Caminar no es buscar el misterio en lo ajeno sino en lo propio», una gran verdad, ya que en el camino uno vuelve a ver la vida, contempla el río que nos lleva, recordando el título de la novela de José Luis Sampedro. Somos seres errantes, vidas errantes —título de aquella famosa película norteamericana— seres que se encaminan a la muerte, en el espejo manriqueño, porque «nuestras vidas van a dar a la mar que es el morir». Para no morir del todo, permanecemos, viajamos, caminamos, leemos libros, vemos películas, escuchamos música, en el arte y en la vida late ese encuentro maravilloso con nosotros mismos. Por ello es un goce leer los libros de César Antonio Molina, cuando recuerda la Alejandría de Durrel, tan misteriosa, en un tiempo ido; cuando él leyó en los años setenta el maravilloso cuarteto, que también me enamoró a mí hace ya décadas. Como nos dice en Cuando la eternidad envejece, ya no queda nada de aquello, pero la lectura ha quedado impresa en la memoria y en el corazón, palpita dentro de uno, como los grandes libros que nos han acompañado ante una vida a veces decepcionante y solitaria: Todos, en este sentido, somos Darley. Buscamos el pasado remoto y contemporáneo sin darnos cuenta de que nosotros mismos formamos ya parte de él. Somos, como dice el escritor gallego, «fantasmas evadidos del tiempo», seres evanescentes que se deshacen en la bruma, como nuestra propia vida, que al final, tras la muerte, será un recuerdo para los que nos amaron, pero que nada será ya en realidad, como una antigua lectura, un paisaje amado, nuestra vida quedará enterrada en unos pocos ecos, unas pocas voces, unos leves latidos.

También el concepto de escritura palpita en el libro, hay una afirmación contundente sobre ese acto de crear, porque el escritor sabe que las palabras también son espejos de nosotros mismos, nos hacen, nos pulen, nos convierten en seres humanos, creando ese otro yo que es el propio escritor cuando se lee, como el lector que escribe, en silencio, una novela interior, suya sola, completando aquella que lee, como nos ha recordado Francisco Brines sobre ese segundo escritor que es el lector en realidad. Dice César Antonio Molina: «Escribir no sólo es un servicio público, sino mucho más. Es una creación del ser humano que muestra sus sentimientos y pasiones». Así, con sentimiento y pasión, ha ido César Antonio Molina creando sus ensayos, como los reflejos que aparecen en Vivir sin ser visto, otro de sus libros de memorias. Todo está ahí: el tiempo, la cultura, el amor, la nostalgia, todo un homenaje al ser humano que somos, espejos de la nada, diría yo, pero tan vivos en realidad que a veces, cuando sentimos de verdad, parecemos inmortales. Con estos libros uno se hace eterno, cuesta volver a la realidad mediocre de cada día después de su gratificante lectura. |

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS