|

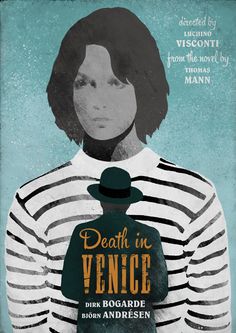

por PEDRO GARCÍA CUETO Si para Mann la aventura de Aschenbach es bastante intelectual y sólo a la mitad de la novela cobrará tintes emotivos, para Visconti toda la película está inmersa en el ámbito de las emociones, en la importancia que tiene el tiempo (los flashbacks son claves para entenderlo), en la presencia constante de la muerte (desde la imagen nebulosa de Venecia al principio de la película, pasando por el viejo que va en el barco o el gondolero hasta la figura del guitarrista que simboliza la enfermedad y la muerte venidera de Aschenbach). No excluye Mann esas referencias (ya que la góndola se asemeja a un ataúd), pero Visconti le otorga a la película un tono más enigmático, más sensual, donde podemos contemplar, con fascinación y horror, el mundo de los infiernos al que es conducido el compositor cuando el gondolero (Caronte) le lleva al Lido (la Laguna Estigia). Para evidenciar aún más la intención de Visconti, merece la pena citar unas palabras de Rafael Miret Jorba en su estudio dedicado al realizador italiano en la revista Dirigido por, cuando se refiere a Tadzio, visto por Visconti: «A la vez inocente y perverso, Tadzio, variante andrógina de la Lolita nabokoviana, acabará destruyendo a Aschenbach. Su excelente juventud hace todavía más ostensible el deterioro de la vejez» (Rafael Miret Jorba, Barcelona, Dirigido por, 1984, pp. 193-194). Confesó Visconti en una entrevista a Lino Miccichè en Bolonia en 1971 que el tono paródico de Mann era imposible de reproducir en su película: “El tono paródico e irónico manniano era irreproducible en el film porque es esencialmente una dimensión formal de la narrativa de Mann, que se manifiesta en la escritura y en el estilo. (Reproducido en Dirigido por, 1984, p. 276). Y señala que al querer representar en imágenes esa ironía lo había conseguido en algunas ocasiones, como en la secuencia en que el músico está en la barbería, porque aquí la máscara está reflejando la antesala de la muerte. Para Visconti supone una clara metáfora de un final inevitable y que el maquillaje (con el propósito de rejuvenecer al músico) no puede cambiar. Y, para ver la importancia de la técnica en la película, he escogido unas hermosas páginas dedicadas a Visconti por Suzanne Liandrat-Guigues cuando se refiere al zoom, tan utilizado en Muerte en Venecia: «Al espectador se le pide hacer zoom mentalmente, ya estar en un plano cercano, ya estar en un plano lejano. El zoom es una figuración del movimiento cuando enfoca a los rostros» (Suzanne Liandrat-Guigues, Luchino Visconti, Cátedra, 1997, p. 157). Y dice algo que me parece muy atinado en Visconti, porque este director conoció el sentido de lo que se nos escapa y buscó el momento efímero de las cosas en su breve permanecer: «la visión viscontiniana tiene una gran deuda con la poética de Leopardi, que une mediante un mismo movimiento dialéctico lo finito y lo infinito, lo efímero y lo eterno en una misma percepción de la vanidad de las cosas» (p. 157). Si Visconti nos abrió Venecia a nuestros ojos en Senso (1954) en los espléndidos mundos de la aristocracia, en Muerte en Venecia nos deja un aroma decadente y una Venecia muy lejana de aquel mundo de oropeles y de fiestas. Sí es cierto que los huéspedes del Hotel son aristocráticos, porque Visconti no sabe y no puede renunciar a su mundo (el de Senso, El Gatopardo, Ludwig o El inocente) cuando quiere contar algo muy grande, como es el desarrollo de esta película inolvidable. Y hay algo que el director italiano posee en grado sumo: meticulosidad. Ese afán de perfeccionamiento cala en la película, nos inunda plano a plano. Los flashbacks, los detalles cargados de simbolismos, hacen de la película una gran obra. Hay, desde luego, mucho de la novela de Mann (magistralmente escrita), pero también de La montaña mágica, del Doktor Faustus, e incluso, en el nombre de Aschenbach, de Los Buddenbrook (novela que adaptó en la muy notable La caída de los dioses). ¿Qué puedo decir entonces? Sólo que la novela es magnífica, llena del raciocinio y el intelectualismo de un escritor magistral, pero la película nos revela una visión completa de un mundo que muy pocos directores han conseguido plasmar: elegante, distinguido, bello y decadente. Todo ello confirma que nos hallamos ante una obra maestra, algo más que cine, como dijo el gran poeta alcoyano Juan Gil-Albert en Viscontiniana, y, desde luego, arte que no ha de morir nunca. NOVELA Y PELÍCULA: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS Pero no sería justo introducirnos en el estudio de la película sin antes conocer a fondo la novela en la que se basa, sin tener una noticia previa de las cualidades del escritor que la escribió. Y, por ello, quiero citar a un gran conocedor de Thomas Mann, un hombre que admiró su obra, su persona y que supo muy bien cuál era el grado de talento del escritor alemán. Me refiero a Theodor W. Adorno, quien nos dejó en sus Notas sobre literatura, perteneciente a su Obra completa, tomo número once, lo siguiente: «Habiendo conocido a Thomas Mann en su trabajo, puedo atestiguar que entre él y su obra nunca surgió el más ligero impulso narcisista. Con nadie había podido ser el trabajo más sencillo, más libre de toda complicación y conflicto; no era menester precaución alguna, ninguna táctica, ningún rigor de tanteo» (Theodor W. Adorno, “Para un retrato de Thomas Mann”, perteneciente a Notas sobre Literatura, tomo once, Ed. Akal, 2003, p.328). Como nos dice Adorno, Mann tenía un gran interés por ser afable, por no mostrar superioridad y esos rasgos del espíritu sólo pueden ser fruto de su alto rigor intelectual, donde sí se daba por entero, para entender el mundo que le rodeaba. Hay que recordar que La muerte en Venecia es una novela que Mann escribió en 1912, antes de La montaña mágica (1924) o Doktor Faustus (1947). Sólo es anterior, dentro de sus grandes obras, a la novela que comentamos, Los Buddenbrook, escrita en 1901. La muerte en Venecia es una novelita si la comparamos con los libros citados, pero la repercusión de la novela fue realmente muy importante y suscitó el interés de muchas generaciones. Quiero citar la opinión de un hombre de gran sensibilidad, un poeta y prosista alcoyano que ha pasado a la posteridad por su obra reflexiva, meticulosa y llena de refinamiento. Me refiero a Juan Gil-Albert, quien en su estudio Viscontiniana, dedicado a Luchino Visconti, dejó claro algo que me parece importante referir. El escritor de Alcoy hace mención de la poca impresión que le causó la novela de Mann, pero si bien no fue consciente de su influjo, sí existió un verdadero poso que quedó en él, como si algo intangible e inefable le fuera transmitido: «Lo que sí puedo decir es que La muerte en Venecia no constituyó, nunca, una predilección mía; fue un libro que debió de interesarme pero sin que me diera cuenta de que se hubiera instalado, como sucede en algunas de nuestras influencias operantes, en uno de esos desvanes sin articular donde siguen vertiéndonos su enseñanza tantas aportaciones disimuladas» (Juan Gil-Albert, “Viscontiniana”, perteneciente a Los días están contados, Tusquets, Tiempo de Memoria, 2004, p. 278). Es curioso que la novela no ofrezca un dato concreto del año en que se sitúa la historia, es como si el autor no quisiera desvelar algo nimio frente a la grandeza de un relato que está más allá de consideraciones temporales. Sólo señala dos cifras: 19, como si su intención fuese hablar de nuestro tiempo, pero no fechar la historia explícitamente. Estos dos números nos sitúan en un siglo envolvente, dramático, de grandes cambios, de acontecimientos que Mann no podía adivinar en la fecha que escribió la novela. Sí da, sin embargo, un dato de la estación del año, dice: «Era a principios de mayo y tras unas semanas húmedas y frías, había caído sobre la ciudad un bochorno de falso estío» (Thomas Mann, La muerte en Venecia, Destinolibro, 1ª ed. 1979, pp. 7-8). Este escenario donde transcurre el principio de la historia en la novela, no tiene nada que ver con el de la película. Luchino Visconti comienza la película cuando la novela lleva ya bastantes páginas y omite el director italiano toda la narración que Mann hace del protagonista discurriendo y reflexionando por la ciudad alemana donde vive, que es, concretamente, Munich. No será hasta el capítulo tercero de la novela cuando Visconti decida contar la historia. Sí aparece, sin embargo, en el primer capítulo una mención del viaje, pero no sabemos qué intenciones tiene el escritor (según Mann el protagonista debía ser escritor) en su futuro inmediato y sólo se limita a una reflexión intelectual sobre el acto de viajar: «Desde que disponía de los medios necesarios para disfrutar de las ventajas del turismo mundial, consideraba los viajes como una especie de medida higiénica que era preciso emplear de vez en cuando aun contra su propensión natural» (p. 13). Las razones que podrían explicar la decisión de Visconti de no adentrarse en la novela desde el principio se pueden conocer gracias al excelente estudio que Jaume Radigales dedicó a Luchino Visconti y a Muerte en Venecia en la editorial Paidós. Según el crítico, Visconti pensaba comenzar el rodaje situando al protagonista en Munich, como se puede leer en la novela. Llegaron, incluso, a filmarse algunas secuencias en la ciudad alemana, pero Visconti desechó la idea de comenzar la película de ese modo. Para él, las razones que da Aschenbach en la novela, no son suficientemente buenas para el espíritu del relato. Visconti quiere que el protagonista inicie su último viaje y no por mera arbitrariedad, simple deseo higiénico de cambiar de aires (como expresa Mann en la novela). En la novela de Mann, el escritor no siente el cansancio y el agotamiento de la vida que refleja el director italiano al comienzo de la película. Todo ello, nos explica que Visconti no crea en ese comienzo para su película, sino en uno mucho más conmovedor y fascinante, la imagen del compositor, en este caso, llegando en barco a Venecia, nebulosa y gris. Esta imagen es mucho más impactante y misteriosa que la que nos planteó Mann en el inicio de su novela. La secuencia inicial, donde un plano nos muestra al Esmeralda, el barco de vapor donde viaja Aschenbach, es emocionante. Refleja la escena el inicio del día. Es magnífico el plano general de la cubierta del barco donde se ve al compositor alemán y, a continuación, un plano medio del protagonista, donde se puede contemplar al compositor cansado y meditabundo. Parece que ha llovido durante la noche ya que podemos ver un paraguas que descansa al lado de la tumbona donde está sentado Aschenbach. Si nos acercamos a la novela, merece destacar las palabras donde se describe la llegada de Aschenbach. Mann cuenta con finura, con extrema delicadeza, ese momento. Ya va introduciendo el ambiente fantasmagórico que captaría Visconti en su película: «El cielo era gris; el viento húmedo, el puerto y las islas habían quedado atrás y pronto se perdió en el horizonte, cubriéndose de vaho toda la tierra firme» (p.39). Menciona, incluso, la aparición de la lluvia, para enfatizar la atmósfera gris que desvela su llegada, como si la lluvia fuese ya una metáfora de la melancolía que inunda la ciudad y a su protagonista: «Y una hora después, era preciso tender un toldo, pues empezaba a llover» (p. 39). Es curioso que Aschenbach espere una Venecia en la que brille el día, una ciudad esplendorosa, pero en la novela Mann ya nos ofrece una sensación que va agravándose durante la historia, una pesada imagen donde la bruma y las sombras se vierten a nuestro alrededor: «Sin embargo, el cielo y el mar seguían ofreciendo un color plomo, de vez en cuando, caía una fina llovizna y Aschenbach se resignó a alcanzar por mar una Venecia distinta de la que siempre había encontrado, al acercarse a ella por tierra firme» (p. 40). La llegada a Venecia por mar tiene un sentido muy importante para Mann y para Visconti. Si el protagonista hubiese llegado en tren, no hubiese sido posible ver el escenario de la ciudad, el arte que reflejan sus grandes construcciones. En un espíritu cultivado como el de Mann, el arte fue esencial, al igual que reflejó Visconti a lo largo de su vida y en muchas de sus grandes películas, como, por ejemplo, en El gatopardo o Senso (cuyo argumento transcurre en Venecia), entre otras muchas. Por todo ello, el protagonista entra en esa ciudad fantasma por la puerta grande, por la majestuosidad de un mundo que pervive a lo largo de los siglos. Todo ese mundo refleja también la inmortalidad, lo que permanece, frente a Aschenbach, ser humano que ha de morir y cuyo viaje, sobre todo en la película de Visconti, tiene un sentido claramente de despedida. Por tanto, el gran cineasta refleja en un plano medio el rostro de Dirk Bogarde, para señalar que está entrando en su última morada, la definitiva, donde vivirá su última y más importante experiencia vital. Visconti expresa la tristeza del protagonista al volver al primer plano del rostro del compositor, vemos la soledad que rodea su mirada y el frío que siente, cuando se sube la bufanda y cierra sus ojos (Bogarde nos transmite una tristeza infinita que nos conmueve). Toda esa pena, esta pesadumbre no está presente en la novela, es la visión que Visconti nos ofrece de un hombre abatido, cansado, derrotado. En la novela sí encontramos a un personaje que se adentra ya en el absurdo, con el episodio del viejo del barco, que también aparece en la película de Visconti. Pero, en mi opinión, no hallamos tanta tristeza y sí a un hombre reflexivo, inteligente, algo frío, que va a adentrarse en un mundo que lo ha de absorber definitivamente. Su racionalidad, su sentido de lo correcto, van a sufrir un cambio radical al volver a la ciudad amada. El anciano que contempla Aschenbach demuestra la falsa vejez, el dantesco espectáculo de un hombre ridículo, la pantomima absoluta de un ser grotesco. Mann ofrece una descripción magnífica de su encuentro con el viejo, donde se refleja muy bien la inquietud que el escritor manifiesta ante la falsa juventud: «Se trataba en realidad de un viejo, no cabía duda; las arrugas enmarcaban sus ojos y sus labios. El color mate carmesí de sus mejillas era artificial, el pelo castaño bajo el sombrero con cinta coloreada era de peluca, su cuello flaco y tendinoso, su diminuto bigote y la perilla en el mentón estaban teñidos, su dentadura completa y amarillenta que enseñaba al reír, era un substitutivo barato, y sus manos (en cuyos índices llevaba sendos sellos) eran los de un anciano» (p.37). Este anciano que, como nos cuenta Mann, se divierte con un grupo de jóvenes, como si perteneciese a ellos, pese a su decrépito aspecto, irá resultando cada vez más grotesco, ya que, debido a la bebida, va manifestado su estado de embriaguez. Visconti recrea magníficamente estas imágenes del libro (llamo imágenes porque al leerlas nos revelan absolutamente la figura del anciano) y lo hace mostrando una obsesión del director italiano, me refiero al viejo dandy homosexual que, si bien conserva el aspecto de un hombre elegante por su vestimenta, nos recuerda con nitidez a los personajes grotescos de las películas de Federico Fellini o de Pier Paolo Pasolini. Al dirigirse a Aschenbach y decirle que dé recuerdos a su lindo amorcito, Thomas Mann ya nos introduce en el mundo de las máscaras, Venecia, ciudad famosa por el carnaval, es presentada como un escenario de opereta en que lo viejo quiere ser nuevo, como el anciano que, vanamente, quiere representar a un hombre joven. La ciudad es ya un escenario, un lugar donde el protagonista va a representar un papel, el más trágico de su vida, su acercamiento a la belleza y, tras ello, su derrumbe físico y moral en una Venecia enferma por los aires letales que la rodean. Para Mann todo es importante, la visión del barco, el espectáculo de los jóvenes con el viejo y, seguidamente, la góndola donde va a viajar el novelista. La comparación de ésta con un ataúd nos sobrecoge y nos revela el tema de la muerte que subyace desde el principio de la novela en la mente de su autor. Ya aparece en la novela el sirocco al acomodarse el protagonista en la góndola. Aschenbach viaja plácidamente, en el mullido asiento, cansado pero feliz, tanto es así que Mann dice en boca de su protagonista: «El trayecto es corto, se decía. ¡Ojalá durara eternamente!» (p. 45). La figura del gondolero va a ser muy significativa tanto en la novela como en la película, es símbolo de Caronte que lleva a los muertos a través de la laguna Estigia al otro lado, a donde ya nadie puede volver. Sostengo que para Mann y para Visconti la figura del gondolero representa este ser que conduce a Aschenbach al último destino. El gondolero no obedece a Aschenbach, lo que enfada al protagonista. Éste quiere tomar el vaporetto desde San Marcos, pero aquel le dice que el vaporetto no acepta equipaje. Aschenbach oye al gondolero hablar solo, musitar palabras que no logra entender. No es casualidad que Mann no le dé la fisonomía de un italiano, ya que se trata de un hombre sin nacionalidad, emblema de ese ser que ha de llevar al muerto hacia el otro lado. Ya vemos en la novela una aceptación del destino, una sumisión de Aschenbach a la suerte que le está concedida. Viendo que el gondolero no le hace caso, el escritor se deja llevar, acepta su suerte, recostado en ese sillón que le va adormeciendo: «Su asiento, aquel sillón bajo, acolchado de negro, mecido tan suavemente por los golpes de remo del voluntarioso gondolero a sus espaldas, parecía despedir una indolencia embrujadora» (p. 48). Aschenbach llega a pensar en el hecho de hallarse ante un criminal, pero ¿qué puede hacer ya? En la película, podemos ver en un plano picado y de espaldas al protagonista, como si reflejase en esa postura su sumisión, su inferioridad ante el gondolero, como si Visconti fuese perfilando ya a un personaje que va a sentirse embaucado por la atmósfera fantasmagórica de la ciudad amada. Al llegar al Lido, Aschenbach desembarca y busca cambio para pagar al gondolero, pero éste ha desaparecido, ya que carecía de licencia. El escritor (en la novela de Mann) y el compositor (en la película) da la propina a un viejo marinero que se halla en el muelle esperándole. En la novela, se trata de un viejo con un garfio, que, como dice Mann: «no podía faltar en ningún embarcadero de Venecia» (p. 50). Tras la llegada del novelista, podemos ver el Hôtel des Bains. En la novela, Mann describe al director como un «hombrecito silencioso y aduladoramente cortés con bigote negro y levita de corte francés» (p. 51). Lo que en la novela aparece narrado de esta forma tan concisa, en la película requiere mucho más detalle. Para Visconti, era importante crear una atmósfera, retratar a un mundo burgués que habita en el hotel donde va a descansar el protagonista. Por todo ello, el director italiano muestra una galería de personajes que no se hallan muy lejos del espíritu que transmitió Mann en La montaña mágica cuando Hans Castorp llega al sanatorio. Oímos el murmullo de las conversaciones de los clientes, de un viejo ascensor salen niños y una dama, a quien el director (Romolo Valli en el filme) hace una teatral reverencia. El director comenta a Aschenbach que se trata de la condesa Von Essenbeck, un claro guiño de Visconti al personaje de Ingrid Thulin en La caída de los dioses, inspirada también en la novela de Mann Los Buddenbrook. Como podemos deducir, Visconti ama la literatura de Mann, encuentra en ella un recipiente de sabiduría y plasma en Muerte en Venecia a través de los detalles y de la minuciosidad de la cámara, el mundo que se escapa, que está en plena decadencia y que de forma magistral creó el escritor alemán en las novelas citadas. Merece la pena citar lo que dijo Adorno sobre Mann respecto a la idea de decadencia que siempre estuvo presente en sus películas, según algunos críticos: «Lo que se reprocha a Thomas Mann como decadencia era lo contrario de ésta, la fuerza de la naturaleza para ser consciente de sí misma como algo frágil. Pero no a otra cosa se llama humanidad» (Theodor W. Adorno, Notas sobre Literatura, Ed. Akal, 2003, p. 331). Para el crítico y famoso sociólogo, Mann retrata el deseo del hombre de luchas por aquello que cree suyo, por buscar una raíz en su vida y la muerte, como sombra que acecha, busca cercenar esa raíz, devolver al hombre a la nada. La llamada decadencia no era, para Mann, más que un impulso de pertenencia, el poderoso arraigo hacia un mundo que era hermoso, pero que, por avatares del destino, debía desaparecer. En la novela, el espejo es importante, clara metáfora de la imagen que nos devuelve a nosotros mismos, que nos revela nuestra caducidad y nuestra temporalidad. Si en la novela de Mann, Aschenbach contempla desde su habitación el mar, lo que le sirve para reflexionar sobre su viaje y las inquietudes que ha vivido: el galán viejo, el gondolero que le había atemorizado; en la película de Visconti la sutileza es aún mayor, ya que Aschenbach (Bogarde) se mira al espejo, donde se ve despeinado y desarreglado. Esa imagen de sí mismo es fruto del tiempo, él es consciente de su paso irremediable, de su inexorable transcurrir. Podemos ver también cómo saca un portafotos con la imagen de su mujer y de su hija (ambas fallecidas). Para Visconti, todos estos detalles son importantes, porque el sentido y el objetivo de su película difieren del de la novela. Si Mann va introduciendo al personaje en un ámbito extraño, donde su vida se irá apagando, en la película de Visconti cada acto está ya pensado, el protagonista es consciente de su vejez, de su cansancio e intuye que Venecia es su último lugar. Hay una certidumbre sobre su existencia que no se halla en la novela, como si el compositor se asemejase a una vela que se va apagando ante tan hermoso paisaje.

Los detalles que plantea Visonti así lo manifiestan: el espejo, el portafotos, son imágenes del paso del tiempo, iconos donde el protagonista se mira para no olvidar que ha vivido y cuál es su recorrido, en qué punto se halla de su trayectoria vital. En la película vemos un flash back que no está en la novela, la visión de Aschenbach con su amigo Alfred. En ésta, podemos ver al compositor tumbado en un canapé, mientras su médico, vestido de frac, le toma el pulso. Éste dice al compositor que necesita un tiempo de reposo. Hay un salto temporal, donde aparece Alfred tocando al piano el adaggieto, Aschenbach, ligeramente cansado, le escucha, mientras fuma un cigarrillo. El compositor mira un reloj de arena, metáfora del tiempo. Como podemos deducir, a Visconti le interesa mucho la presencia del tiempo a través de los objetos que lo representan: el espejo, el portafotos, el reloj de arena. Al incluir un flashback en la película y alejarse así de la narración lineal como planteaba Mann en la novela, nos introduce en un espacio nuevo que nos hace sentir con mayor intensidad (que en la novela que sirve de base) la fugacidad de la vida y su paso inexorable sobre nosotros. La contemplación de un apuesto y aún joven Aschenbach, pero enfermo en la primera escena del flashback, nos pretende decir que el artista ya adolece de un cansancio prematuro, fruto de su intensa vida intelectual, que va erosionando su aún presente juventud. Coincide, eso sí, con la novela, la mirada que Aschenbach dirige a la playa, tras el flash back, como si el compositor presintiese que aquel es un lugar idóneo para morir. Antes de bajar a cenar, el protagonista besa la foto de su mujer y su hija (en la película), detalle muy significativo que no aparece en la novela. Para Jaume Radigales, en su estudio de Muerte en Venecia, hay una fusión continua entre lo real y lo simbólico en la película, como si los flash back que realiza Visconti sirvieran para afianzar al compositor en el mundo real y la llegada a la ciudad amada fueran su inmersión en lo simbólico, presidido por el fantasma de la muerte. Dice así: «Visconti, mediante el uso de imágenes vistas bajo el efecto de sfumato (como la pintura de Leonardo da Vinci) y otras filmadas bajo ópticas naturalistas (como las fachadas de los monumentos venecianos, que parecen extraídas de burdos documentales para turistas), hace pasar al espectador de un lado a otro de la frontera simbólico realista. Aschenbach viene de un mundo visto desde el realismo (los flashbacks) y se adentra en un cosmos de irrealidad y de juegos ficticios: de símbolos, de juegos y de fiestas, con permiso de Hans-George Gadamer» (Jaume Radigales, Luchino Visconti: Muerte en Venecia, Ed. Paidós, 2001, p. 70).

2 Comentarios

juanjo

9/2/2015 11:33:11 pm

magnífico texto sobre una gran novela y una gran película, enhorabuena al autor por la precisión de su investigación y por la comparación que hace entre novela y película.

Responder

Oferta de Prestamo Urgente

27/8/2022 04:11:16 am

Buenos días señor / señora,

Responder

Deja una respuesta. |

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS