|

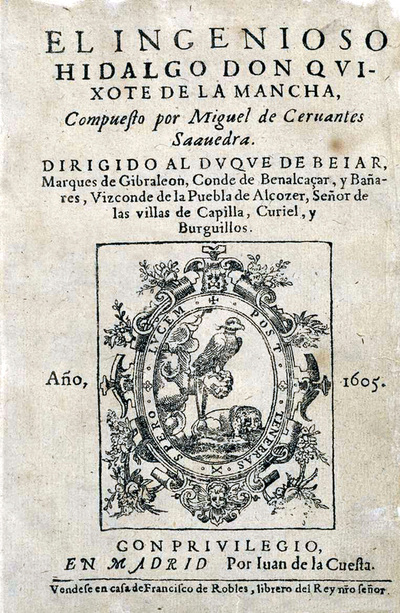

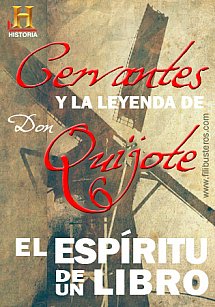

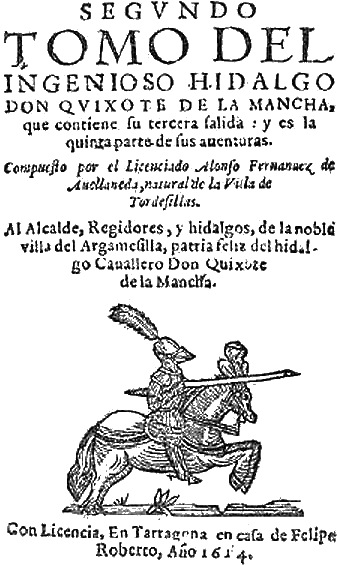

por BELÉN LÓPEZ MARÍN Es una larga historia. El libro y yo somos viejos conocidos. Y después de leerlo varias veces e intentar profundizar para explicarlo a mis alumnos, siempre regresa esa sensación de lo inabarcable. Incluso después de ver con ellos el documental Cervantes y la leyenda de Don Quijote, que se puede disfrutar en Youtube. En él se dan algunas claves formales, narrativas, para entender el porqué del éxito inmediato de que gozó el libro tras su publicación, y también del éxito duradero que nos lo ha traído vital y vigente hasta hoy. ¿Satisfacen las explicaciones? Yo creo que no. Para empezar, hay algo que el documental acepta sin discusión: que El Quijote es una invectiva contra los libros de caballerías y que Cervantes quiso acabar con la máquina mal fundada, etc. Pero, inmediatamente, surge la pregunta: si no se leen estos libros desde hace siglos, ¿cuál es (se pregunta el narrador) la clave del éxito secular, aparentemente imperecedero, de la novela más famosa del mundo? Las respuestas se suceden en clave predominantemente formal, de técnica narrativa: la pareja protagonista, discutidora, funciona, es graciosa, refleja, además, la esencia dicotómica del ser humano y es la semilla de otras parejas literarias posteriores de gran éxito: Holmes y Watson, Abbot y Costello, el Gordo y el Flaco…; mezcla de forma magistral lo trágico y lo cómico, aunque lo trágico no se haya descubierto hasta época contemporánea; el personaje protagonista es prototipo de la honradez y tiene cierto candor, resulta simpático y, aunque termine las más de las veces apaleado, su figura es allegable a la del superhéroe actual. Las opiniones de académicos y premios Nobel no contradicen esta argumentación; la ratifican o como mucho la matizan. Pero la gran pregunta queda sin contestar en un plano profundo: ¿cuál es el gran acierto de esta misteriosa obra literaria? Y puestos a preguntar: ¿es realmente una invectiva contra los libros de caballerías o Cervantes juega con el lector ironizando incluso en este punto? ¿Dónde quedan las risas que siempre vuelven lectura tras lectura una vez que hemos hallado ese lado trágico que solo algunos ven? ¿Qué importancia, qué plano de existencia, de relevancia queda para lo que todo el mundo o casi todo el mundo ve desde el siglo XVII, el siglo que mejor puede entender a Miguel? Algunos puede que quieran ver el prestigio serio y sentado que Cervantes persiguió y no pudo alcanzar en vida en su tierra española, y que los ingleses le dan sin ningún complejo: en el país de Rowan Atkinson, la risa, el humor, la comicidad, son cosas muy serias. Tal vez, para nuestros sabios, maestros y guías no hay obra cumbre sin cara trágica. Es triste que piensen así, ¿incluso dramático? ¿Por qué en la península del libre albedrío estamos llenos de destino trágico, de sangre gitana y de saudade? Es curioso, pero real. Y nuestros sabios actuales, en lugar de desmarcarse de los gustos de los intelectuales de la época de Cervantes para valorarlo cualitativamente en lo que se merece por lo que es, se desmarcan de otra manera, les corrigen la interpretación del libro, les dicen que no es irreverente ni humorístico, que es trágico. Y claro, al hacerlo, caen en mostrarse igual de solemnes que aquellos torquemadas de tres al cuarto que tenían como lema “de mí no se ríe nadie”. Y será una farsa, no me extrañaría, porque en sus comentarios, en sus caras, en sus ojos hay un brillo travieso que nos avisa de que ellos también ven lo que cualquier mortal ve: que El Quijote no es ninguna invectiva —¿qué tiene de agrio?— y mucho menos en contra de los libros de caballerías —que Miguel, sospecho, adoraba—, sino todo lo contrario: es un libro extremadamente simpático e inteligente que toma como excusa un género literario para arremeter contra los modos necios de la Iglesia y del poder, en general, en todas sus políticas represivas, por ligeras o terribles que fueran, desde el Índice de libros prohibidos o las penas de cárcel por delitos menores hasta los autos de fe. Y, por supuesto, sin duda don Quijote es el trasunto literario de Cervantes, y de otros. Estamos ante una biografía novelada. Miguel contra la curia y la nobleza, por quienes se vio maltratado. Pero no siempre el autor es el personaje. A veces don Quijote representa al poder. Como en el episodio de los molinos de viento o de los rebaños. En aquel, Cervantes pinta en la figura de don Quijote a esos generalos, capitanos y demás politicastros que metían al país en guerras absurdas temiendo que países que trabajaban tranquilamente en conseguir el progreso nos atacasen simplemente por ser españoles, naciones más avanzadas y convertidas en sus imaginaciones sedientas de “gloria” en gigantes bélicos, porque ya se sabe que a los españoles todo el mundo nos tiene envidia, y es esa y solo esa la razón por la cual este país “glorioso” no levanta cabeza. En esas mismas batallas perdidas de antemano, llenas de ilusiones banas en las que todo el mundo salía perjudicado, también se metía el propio Cervantes, o lo metían, como aquella altísima ocasión que los siglos vieron, que lo dejó tullido y lo envió al cautiverio. Entonces quedamos en que no hay para tanta tragedia, en que El Quijote es una enorme ironía, una gran broma, un gran ajuste de cuentas a través de un recurso que no tenía precio en aquella época porque el enemigo no contaba con él: la risa. La risa no era un argumento precisamente del gusto de la Iglesia porque la dejaba completamente indefensa ante sus embates. La risa, toda la risa, la comicidad de las caídas y mamporros y el humor de la ironía. No tiene precio escuchar a Fernando Arrabal explicar el título del libro: todo en él es ironía. Ingenioso, hidalgo, don, Quijote, La Mancha… Sí, todo en el título es una broma, y, por qué no, también en el libro. Vayamos al prólogo: «Desocupado lector…». Cervantes tiene y reparte para todos, incluso para el receptor. Pero luego, ninguno de los elementos de la comunicación se ve libre de recibir un elegante e hilarante garrotazo por parte de Miguel: el emisor —¿será Cide Hamete o algún sabio encantador?—, el código —parodia el lenguaje retórico de la literatura de la época—, el canal —aquel manuscrito que andaba volando por las calles, que se perdía y que se encontraba por casualidades increíbles— y el contexto —esa visión satírica de la sociedad—. «Invectiva contra los libros de caballerías». ¿Qué invectiva? Todo es pura ironía. El Quijote es una gran obra de ingeniería, ingeniería pesada, podría decirse, y también podría decirse, ya puestos en decir, que después de pasar en la vida por todo lo que pasó, resulta impensable que Cervantes se empeñara en una empresa tan brutal solo para ridiculizar un género literario y realizar una exaltación del idealismo del que seguramente él mismo hizo gala en sus años mozos antes de que la vida lo convirtiera en un sanchopanza curtido de la vida e ilustrado de los libros. El Quijote pone a cada cual en su sitio, y a Cervantes en un plano de inaccesibilidad para nuevos ataques u obstáculos relacionados con el poder. Tal vez se dirigía a una persona concreta, el pagador o el actor que se ocultaba detrás de Fernández de Avellaneda. Pero ese es tema para otro artículo. Hay dos frases del libro, seguramente más, que son claves en la interpretación del libro, y una, como en toda generalización, escapa a la norma: no es una ironía, aunque sigue siendo una broma, ahora basada en otra figura retórica: la dilogía. Esta es la primera que analizamos. Se trata de la famosísima frase «Con la iglesia hemos dado, amigo Sancho». En el contexto del libro, no parece que tenga el sentido que tiene en el uso popular actual, pero lo curioso es que probablemente sí fuera ese su sentido original en el curso de la composición de la novela. Cuántas veces, a lo largo de su existencia, no pronunciaría Miguel estas palabras con el sentido que tienen en la actualidad. Pero no podía expresar aquello abiertamente en un texto o corría el riesgo, él y quizá alguien más de su familia, de pasar por un proceso judicial, quién sabe si llegar con el papel protagonista al tablado de uno de aquellos terroríficos autos de fe. La tradición oral cervantina ha sabido conservar su sentido auténtico. Hoy, cuando decimos «con la Iglesia hemos topado» nos referimos a un problema grave, un obstáculo imposible de remover, generalmente la propia Iglesia. Nadie se acuerda del palacio de Dulcinea. Pero, ¿en qué quería Cervantes que pensáramos cuando escribió estas palabras? «Con la Iglesia hemos dado» era ya una frase hecha de la época. ¿Ustedes qué creen? Es parecido a ese chiste popular, el de un señor bajito que iba cada día a la frontera para que le dijeran “alto”. Se trata de crear la situación en que un personaje dice algo con una significación adecuada a las circunstancias, pero los receptores aíslan esas palabras y entienden que tienen otra intención completamente distinta que tiene que ver con las circunstancias políticas y sociales del momento. Con la Iglesia hemos dado… El caso es que el alcalaíno quería escribir esa frase, y quería que todo el mundo la entendiera como lo que es: la expresión de una crítica. Quería escribirla y que todo el mundo la entendiera, incluidos los clérigos, incluida la Inquisición, burlarse de ella y denunciarla, pero quedar a salvo de represalias. Astucia, inteligencia y sentido del humor. La justificación a una condena judicial contra el autor de la frase «con la iglesia hemos dado» habría resultado poco seria ante cualquier tribunal. El argumento del fiscal no habría tenido más remedio que consistir en la explicación de un chiste. Y la risa desarticula inmediatamente un ataque. La invectiva es, en realidad, un alarde loco de inteligencia, un jaque mate a la censura eclesiástica, que se ve incapaz de atrapar al autor de un delito contra la necedad y el aburrimiento. Carece de capacidad para defenderse de la risa quien no hace uso de ella. Más adelante, El Quijote se prohibió —porque, como denunciaba Unamuno en las formas de algunos prohombres de principios del siglo XX, «de mí, no se ríe nadie»— y Cervantes estuvo exiliado, apartado de los círculos literarios, aunque no había motivos tangibles, según lo anteriormente expuesto. Era un porque sí, el resultado de un pataleo sin razón: que si está lleno de disparates, que si es que el protagonista es un loco, que no enseña ni es edificante… Era irreverentemente respetuoso con la Iglesia, como un vendedor de maneras delicadas, vestido de frac, que muestra y vende ante un público cómplice los “simpáticos” horrores del holocausto nazi. ¿Qué daño podía hacer aquel libro? En definitiva, los frailes veían ese enorme ejercicio de libertad, ese discurrir natural y fluido de las normas bajo el arco del triunfo del escritor, todas las normas habidas y por haber, y se les abrían las úlceras. Por otro lado, el libro entusiasmó al público precisamente por eso, por ser tan libre, por tomarse esa gran libertad, por convertir en algo liviano y ridículo el yugo eclesiástico, por unir a la población en torno a una misma risa que se proyecta como una bomba atómica sobre el enemigo común: eran los empleados riéndose del jefe, los alumnos riéndose del profesor, un gran ataque de risa colectivo en medio de una conferencia tediosa. La predicación de la libertad y el sentido común como principio vital: ese era el delito de Cervantes. Y defender que, de los malos, mejor reírse. Después de todo lo vivido, no tenía miedo de nada. Encarcelado, humillado, reprimido, fracasado, desengañado. Allí, en el fondo de su celda de Sevilla, si aguzáramos el oído, tal vez todavía escucharíamos alguna carcajada que oportunamente le provocaba su mente hiperestimulada, llena de fantasía y de imaginaciones varias, la risa de alguien que se contempla a sí mismo, y al mundo, por fin, con condescendencia. Y un hombre que ve claro cuál es el escollo, quién tira en realidad las piedras, desde siempre, a la sociedad en general, sin que pueda hacerse nada: el poder, también el civil, cómo no. De ahí su soledad de última hora y la pérdida de los mecenazgos con los que contó: nobleza e iglesia le retiraron su apoyo. El Quijote no era un libro que contribuyera precisamente a la perpetuación del sistema “rey, nobleza, iglesia, pueblo”. El Quijote sigue el espíritu de su tiempo y legitima el ascenso de la burguesía. Si es que la hubiera, esa es la verdadera invectiva, la invectiva contra la Iglesia primero, contra el poder civil, después. Pero está implícita, y hay que saber verla. Cuánto jugo puede extraerse de la segunda parte: el intelectual agasajado y burlado a un tiempo por los marqueses. Miguel era un kamikaze. ¿Y no resulta chocante el episodio del escrutinio de la biblioteca de don Alonso? Encierra un doble, si no triple simbolismo. Es, sí, de acuerdo, un ejercicio de crítica literaria, pero la destrucción de los libros no seleccionados es realizada —no lo podemos olvidar— por el cura y el barbero, el cura y el médico del franquismo, los poderes fácticos, gente poco instruida que ve maldad donde no la hay. El Index, la censura. Esos son los objetivos de la “invectiva” de Miguel, los quemadores, no los quemados. «No hay libro tan malo del que no pueda sacarse algo bueno»: he aquí otra excepción a la ironía general. El escrutinio es uno de los primeros esperpentos de nuestra historia literaria; seguro que Valle-Inclán lo tuvo muy presente a lo largo de su trayectoria creadora. Es el esperpento de una quema de libros perniciosos para la salud en una sociedad, en un país en el que muy poca gente lee. Ahí sí hay ironía. Estos médicos del cuerpo y del alma están recreando, en broma, episodios consuetudinarios de la época que sí eran terroríficos: los autos de fe, la quema de personas. Estos dos personajillos están imitando a “sus mayores” limpiando España de herejes y de libros malos. Lo que pudo disfrutar Miguel leyendo los disparates de las Sergas de Esplandián para él se quedan. ¡Cuánto se reiría! Y los leería enteros, sin abandonar una lectura a la mitad, saboreando cada palabra, cada disparatado pasaje. Cervantes banaliza la cultura en general a través de esta quema de libros, descarga de solemnidad y de peligro los saberes en general. El único peligro que entraña la cultura, para él, es el de generar suspicacias en quienes no acceden a ella. Los suspicaces pueden matar si ostentan el poder. Cervantes, seguro, nunca habría quemado libros, ninguno, aunque tampoco les daba demasiada importancia, porque los conocía, aunque eso sí: los libros avivan el ingenio. ¿Aún creen que la locura de don Quijote viene de leer libros? Eso es otra broma, porque en este país nunca se ha leído demasiado. ¿A quién puede sucederle lo que a don Quijote si nadie lee? De hecho, El Quijote sigue siendo un libro misterioso y serio para mucha gente. Además, el loco alimenta su locura con lo que tiene alrededor. Alonso ya era un poco maniático antes de leer los libros de caballerías, y las razones están claramente mostradas en el libro: vive en un lugar cuyo nombre es mejor olvidar —seguramente un lugar de locura—; en La Mancha —ese secano aburrido y monótono—; es hidalgo —es decir, pobre y sin posibilidad de trabajar—; ya tiene una edad y no tiene hijos. Seguramente, hablamos del aburrimiento que más tarde dará origen al bovarismo de Ana Ozores, la Regenta, pero en este caso, es masculino. El aburrimiento, la ausencia de herederos, hijos que den quehaceres, preocupaciones, que centren la psicología de este hombre cincuentón, recién pasada seguramente la crisis de los cuarenta y sin ningún fármaco que le ayudara a salir de ella. En definitiva, nadie se vuelve ateo por leer a Erasmo, si acaso crítico con la Iglesia, crítico y constructivo. Y eso es lo que le reprocha Cervantes a la censura, que quiten de la circulación libros interesantes que pueden ampliar la capacidad de decisión de la gente. Los ingleses han entendido a Cervantes antes y mejor que nosotros. Y no le buscan la tragedia, eso lo hacemos aquí porque España es un país católico, y para los católicos esta vida es un valle de lágrimas. Para ellos, para los británicos, es fácil reírse de lo sacro, porque rey e iglesia son la misma cosa. Aquí, las burlas quedan para el rey y el respeto para el obispo. En Inglaterra, cuando lo práctico y lo religioso han entrado en conflicto, como es natural, siempre ha pesado más el lado práctico, sin que eso tenga consecuencias negativas para la vida eterna de nadie. Así cualquiera: como la decisión la toma una misma persona. En España, sin embargo, cuando los intereses entraban en conflicto, era la Iglesia la que decía cómo tenían que hacerse las cosas. La incomprensión era abismal. Al país le conviene la apertura al exterior, el comercio, la tecnología, la medicina… A la Iglesia le interesa conservar su poder sin tener ningún mérito para ello. Ante este conflicto, y ante el riesgo de arder en el infierno, y quién sabe qué otras peligros más terrenales, mejor para el rey cerrar fronteras y prohibir los avances en general. Cervantes se rió de sí mismo y se rió de la Iglesia, las dos cosas más difíciles que había en la época. No hay que buscarle el lado trágico porque no lo tiene. Cervantes sanó muchas de sus heridas, satisfizo muchas de sus necesidades expresivas al escribir el libro tal y como lo escribió. No hay ningún episodio ni tono trágico en la novela. Lo único trágico es que «alguien de tanta inteligencia y habiendo escrito un libro tan bueno no obtuviera riquezas y méritos mundanos, que no se convirtiera en un famoso conferenciante o que no le dieran el premio Nobel». Pero eso es la perspectiva de sus colegas actuales, que se ven en su pellejo y tiemblan de terror. Son historias completamente diferentes. Cervantes es don Quijote, sí, y no siempre, pero la tragedia de la vida de Cervantes, enloquecer de cultura fracaso tras fracaso como escritor, persecución tras persecución, se reelabora, se convierte en otra cosa en la carne de este personaje loco de remate que no ha salido en su vida de su lugar: se convierte en materia cómica. Los bachilleres, los hombres de libros, como hoy, seguramente resultaban entonces de lo más hilarante. Probablemente, Cervantes vivió momentos así, momentos en que gente llana se reiría de él por su modo de hablar, por su pedantería. Y llegada la madurez, seguramente en un ejercicio de humildad, se dio cuenta de que esta gente llana tenía sus razones para reírse de tanta prepotencia: al fin y al cabo, qué sabía de la vida, si todo lo aprendió en los libros. Esta humildad, esta cura de humildad, le vino sin duda con sus experiencias como soldado, como tullido, como cautivo y finalmente como preso por causa civil. Ningunos humos le valdrían en ninguna parte. Terminó de quitárselos escribiendo El Quijote. Además de un brillante ejercicio de crítica en libertad que esquiva con inteligencia y elegancia los embates de la censura, también es un inmenso ejercicio de humildad.

0 Comentarios

Deja una respuesta. |

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS