|

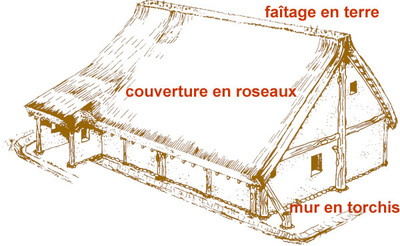

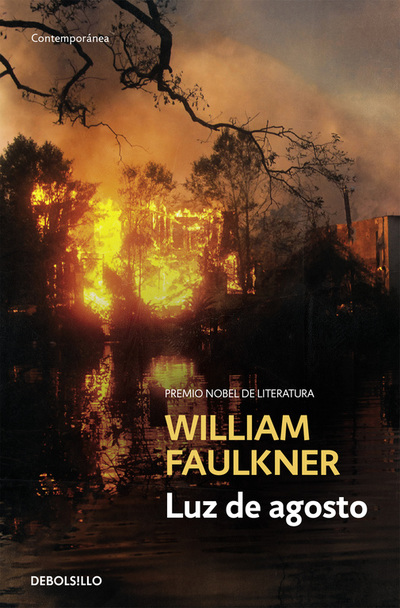

LA MORADA DE NUESTROS AÑOS FELICES La noche en la que teníamos que abandonar la casa únicamente se escuchaban los ladridos distantes de los perros del vecindario y el runrún de los aviones que descendían del cielo en dirección al aeropuerto. La cama flotaba en la penumbra de la habitación como una balsa de madera en mitad del océano. La única luz que podía distinguirse penetraba por las rendijas de las persianas de madera y provenía de una farola cuya jaula de vidrio y hierro forjado encerraba cientos de palomitas de polvo revoloteando alrededor de la bombilla. Siempre me habían resultado curiosas las palomitas de polvo; una vez se tocan, no pueden volar nunca más. Entonces un dragón pequeñito, de esos con la boca desdentada, se coló por un hueco del tamaño de un ojal y yo cerré los ojos. Eran las once y cincuenta. Faltaban diez minutos para que Martín encendiese el pitillo que solía fumar a medianoche. Era la morada de nuestros años felices, del último verano de los noventa, el buen verano en el que las gafas de pasta y los turbantes con estampados volvieron a ponerse de moda, cuando reabrió el autocine en el paseo de la playa y la feria llegó al pueblo, con sus atracciones de luces vibrantes, con la música de fiesta, los burros tristones, los coches de choque y el algodón de azúcar a veinte pesetas. Por aquel tiempo la casa estaba a rebosar de familiares que acudían a pasar las vacaciones: mis dos hermanos con sus novias, mis padres, mis tíos y mis primos. Era una vivienda construida en la margen de un riachuelo que va a morir un par de kilómetros más adelante en el mar, formando un excelente lugar de pesca con arpón durante la noche. Con los ojos cerrados también recuerdo como en una tarde de agosto, Nuria, mi primera novia, y yo, subimos al tejado de la última planta, pisando con cuidado las piezas de arcilla para no romperlas, y con la cámara hicimos fotos de la puesta de sol tras las montañas de pinos y arces rojos. A cada paso que daba, un horizonte de mar se ensanchaba frente a mí, como en las aventuras de los barcos de alta mar, y a mis espaldas languidecía la luz del día como un foco que se apaga a cámara lenta. Aquella noche mi hermano y yo debíamos abandonar la casa. Pero no fue una decisión precipitada; desde la muerte de mi abuelo, quien llevaba al día las facturas y los pagos, el aplastante peso de la propiedad y sus deudas hundían el nivel de vida de mi padre y sus tres hermanos. Martín y yo acordamos ocuparnos de ella, dejando ambos nuestras respectivas vidas en la ciudad, pues quisimos preservar el encanto y la magia de nuestros años de juventud para nuestros hijos: que también disfrutaran del autocine en las cálidas noches de agosto, de las populares luces de la feria, del paseo en coche a toda velocidad por los malecones, de la temperatura volcánica de la arena en la playa, de poder untarse el rostro con el rosa dulzón del algodón de azúcar. Desde el principio nos dimos cuenta de que vivir solos en ese caserón silencioso era una locura. En su tiempo, sus quince habitaciones llegaron a albergar a trece personas que convivían sin molestarse. Teníamos que limpiar todas las mañanas, levantándonos con el despuntar del alba. Después bajábamos al horno de la avenida, donde la vieja Mercedes seguía preparando la mejor tarta de arándanos del pueblo. Lo más costoso era abrillantar la vajilla y bruñir el mármol de la cocina y las reliquias de cobre y plata. Siempre pensé que aquella casa era un vestigio inoportuno de nuestros recuerdos, y aferrarnos a ella como si fuese un amuleto era una manera de intentar revivirlos. Martín se había divorciado de su mujer, Carmen, quien se había llevado a los dos hijos, la casa, la moto y el coche, y le había relegado a él a un pisito de la ciudad, en la 32nd Avenue, que era tan pequeño, que no hacía falta encender el aire acondicionado si se abría la nevera y se cerraban las puertas y ventanas. En cuanto a mí, llevaba una temporada desencantado con la vida después de que me hicieran la cama mis compañeros de la fábrica por adjudicarme un fallo en la maquinaria que provocó la venta de juguetes defectuosos. No voy a mentir, no nos habría venido mal el dinero si se vendiera la casa, ni tampoco si la demolían para construir el campo de golf. Quizá debíamos echarla abajo nosotros mismos y cobrar el seguro. Abrir la boquilla del gas y ver la explosión desde el embarcadero, o provocar un incendio en la encimera que se extendiese por las cortinas y acabase de una vez con la mierda de termita de los muebles. Después del mediodía ya no limpiábamos, sino que solucionábamos los problemas que pudieran surgir en una vivienda tan antigua. Eran muchos. Echábamos aceite a las bisagras de las puertas, desembozábamos el pozo negro, renovábamos los maderos podridos del embarcadero, cortábamos el césped, envenenábamos a las ratas, o nos sentábamos en el porche trasero a leer mientras los días se disolvían en el ácido de nuestras vidas. A todo el mundo le gusta el verano. Ahora que he crecido, yo disfruto más del otoño. Es una estación preciosa. Las calles y los jardines se llenan de la hojarasca de los arces y los nogales, los amaneceres y los atardeceres poseen una tonalidad naranja especial, la tormenta siempre va precedida de ese olor refrescante a lluvia, los días son más cortos, las noches son más largas, se oye más el grillar de los grillos, el ulular de las lechuzas, desaparecen las putas moscas y los mosquitos, y las setas crecen en la vereda que conduce desde la avenida a la entrada principal. Pero admirar las estaciones y el paso del tiempo es solo una excusa cuando realmente no se tiene nada que hacer. De vez en cuando Martín sacaba el rifle y disparaba contra las nubes, disparaba contra el sol, contra los pájaros. Una vez mató un cuervo que agonizó durante cinco minutos mientras él le hacía fotografías con la misma cámara con la que yo retraté junto a Nuria la puesta de sol tras las montañas. Después sacó todos los libros de la biblioteca a la terraza. Se contaban por miles. A medida que los iba leyendo los volvía a colocar sobre las estanterías, ordenados por género literario, y dentro de esa clasificación, alfabéticamente por autores. No sé por qué leía tanto, cuando mi hermano le tuvo alergia hasta a los cuadernillos escolares. A veces leía un capítulo y luego lo desleía al revés, sílaba a sílaba, para olvidarlo porque algo no le agradaba. Para los vecinos era una imagen peculiar, aquella terraza trasera de madera que daba al embarcadero y la ribera del río, repleta de pilas de libros desordenados y por leer, expuestos a las inclemencias del otoño y la lectura al revés de Martín. Pero a él solo le interesaban los libros, aunque no sé con exactitud qué hacía con ellos, se entretenía y pasaba las páginas con una velocidad asombrosa, y a mí se me iban las horas contemplando el caer de las hojas y escuchando los sonidos del caserón abismal y el silencio. Se me iba la vida en ello. Imaginadla. Una mansión de principios del siglo XX, completamente reformada en los años setenta siguiendo la influencia del estilo colonial en el sur de Norteamérica, de aquellas casas señoriales espléndidas de las bahías de Florida y las Carolinas, “poteaux-en-terre” para prevenir las inundaciones. Construida entera sobre series de postes de cedro pesado y rectos empotrados de forma vertical en el suelo, cuadrada y simétrica, con una puerta central, que daba a la vereda que muere en la avenida, y una trasera. Las paredes eran de ladrillo, pero recubiertas de un entablado pintado de azul claro, con los marcos de las puertas y las ventanas de color blanco. Tenía quince habitaciones con camas dobles, cada una con baño propio, un salón principal, una biblioteca, la cocina, y una buhardilla que se usaba como trastero y en la que sospechábamos, se hallaba el nido de ratas. La terraza posterior, cercada por barandillas de nogal, dirigía al embarcadero al que se accedía por una escalerilla. Ahora no teníamos barco, pero mi abuelo solía amarrar en los postes que emergían de la margen del río un pequeño bote de pesca, al que había colocado unos focos que cegaban a los peces por la noche para darse así ventaja con el arpón. Recuerdo las mañanas en las que el tufo a pescado inundaba los dormitorios, y mi abuelo aparecía con una nevera cargada de truchas moteadas, gallinetas y lenguados para que mi madre y mi tía los cocinaran. Nuestra propiedad poseía una pequeña playa natural de arena en la orilla del río, de poca profundidad, que el agua devoraba en las horas de marea alta, encharcando y matando el césped del jardín los días de tormenta. Era magnífica. En octubre tuve que marcharme dos semanas fuera, de vuelta a la ciudad, intentando solucionar los problemas burocráticos que se multiplicaron tras la muerte del abuelo. Cuando regresé a casa tenía el corazón apelmazado. Mis posibilidades de un final feliz se diluían sin un atisbo de esperanza, y experimenté una extraña sensación; como si respirase piedras. Estaba angustiado por el miedo a una expropiación o un embargo. Me sentía cansado, impotente, solo quería dormir durante mucho rato, restablecer mi cordura que se escapaba sin remedio, como los granos de un reloj de arena. Contaba los días que me quedaban para enloquecer o para mandar todo a la mierda, empaquetar mis cosas, volar alto, dejar aquella maldición, aquel vestigio inoportuno y a nuestros acreedores, que nos cortaran la luz mientras yo desaparecía en un avión rumbo a París o a Roma o a Estocolmo. Pero todo eran fantasías. Realmente no podía dejarla atrás; la morada de nuestros años felices. Recordaré siempre con claridad lo que encontré el día de mi vuelta. La casa había envejecido un siglo de golpe. Estaba sucia, llena de polvo, con la vajilla y las reliquias sin bruñir, las puertas chirriantes, el pozo negro embozado, extendiéndose un lodo oscuro y viscoso por el césped, los maderos del embarcadero podridos y rotos, la hierba alta, las ratas paseándose por las barandillas y mordisqueando las cubiertas de los libros apilados en la terraza, y Martín, dejado caer sobre la misma butaca en la que dormitaba cuando me despedí de él. Entonces abandoné mi portafolios en la cocina, me preparé un vaso de agua del grifo y le pregunté a mi hermano: —¿Qué ha pasado? Soltó de golpe el libro que tenía en la mano, Luz de agosto de Faulkner, y me miró con aquellos ojos depresivos. —Perdón. No he hecho nada. Estaba demasiado preocupado haciéndome viejo. Una pausa. —Pero los he visto. —¿Qué has visto? —Mis recuerdos— dijo recogiendo el libro. Después de este momento dejamos de limpiar la casa. Los días nos parecieron tristes y aburridos al principio, porque mantener las estancias en orden y la casa de buen ver era una tarea que nos ocupaba toda la mañana, y más allá de eso, era una razón para levantarnos de la cama. Después nos acostumbramos. Cuando llegábamos pasadas las tres de la tarde al horno de la avenida, ya nunca quedaba tarta de arándanos. A quien madruga, Dios le ayuda, decía la vieja Mercedes. El encantamiento por la vida era otra de las cosas que habíamos perdido en los rincones de la casa. Martín seguía con sus libros en la terraza, y yo veía pasar las horas desde el embarcadero. El otoño estaba entrando en sus meses más fríos, y de vez en cuando se levantaba un viento de insania. Pensaba que se me iban a caer la nariz y las orejas. Aún así, seguía montando la hamaca de tela entre los postes del embarcadero y observaba a mi hermano leer, las nubes de algodón en el cielo, el batir de la lluvia durante la gota fría, el devenir perezoso de los días, y me relajaba sentir el golpear de las olas contra la madera empotrada en la arena y el olor de los lenguados que se paseaban por el lecho del riachuelo. Éramos como árboles, como los álamos y los pinos, vivíamos sin pensar. Esa tarde seguí con la mirada una bandada de golondrinas que emigraban del pueblo y distinguí, sobre el tejado de la casa, junto a la chimenea, una pareja joven caminando con cuidado para no romper las piezas de arcilla, irguiéndose en el borde, cerca de los canalones repletos de pinocha. Retratando la puesta de sol tras las montañas entre risas y besos. Al día siguiente se repitió algo muy parecido. Había tanto silencio en la casa que cualquier rumor se apreciaba con una nitidez de espanto. Me pareció escuchar un alboroto lejano; chillidos, pasos, y el júbilo de los niños. Cuando me asomé por la puerta trasera encontré a mi hermano sobre la butaca, mirando con sus ojos graves hacia el horizonte. En el embarcadero estábamos los dos a la edad de seis años, con nuestras primas Aitana y Gloria, que eran más pequeñas, uniformados los cuatro con los ridículos chalecos para no hundirnos en la playa, jugando al pilla-pilla alrededor de la mesa y las tazas de té que mamá había preparado para los mayores. Empujando las sillas de colores los unos contra los otros, marcando la madera bien cuidada con nuestras huellas húmedas, perturbando al joven dálmata de la familia, que se había distraído de su función habitual de cazar ratas entre los arbustos y enterrarlas en la arena. Con cuidado, no corráis, vais a resbalar. Por un momento nuestras miradas se cruzaron, fue un instante fugaz, pero ellos se desentendieron enseguida de mí y continuaron con sus juegos. El pequeño bote de pesca se mecía amarrado a uno de los postes empotrados. Fue en ese momento cuando una voz intempestiva de coronel surgió de las entrañas del caserón llamando a todos a lavarse las manos. Yo nos vi, los vi a los cuatro corriendo hacia el interior, subiendo por la escalera, girando hacia la terraza agarrados de la barandilla, secándose los pies en el felpudo de la puerta. Sentí el griterío. No estaba evocando un recuerdo; lo había vivido. Martín solo me miró y dijo: —Te lo advertí. Te advertí que había visto mis recuerdos. Nuestro romance con la casa era autodestructivo. Sabíamos que nos estábamos hundiendo, pero no teníamos fuerzas ni valor para cambiar el rumbo de los acontecimientos. No sé si me explico; es como caer en picado desde diez mil metros, tener la certeza de que vas a acabar con los sesos esparcidos por el suelo, pero no abrir el paracaídas por cualquier razón. Así era. Hay momentos de la vida en los que estás seguro de que una acción va a traer consigo una desgracia, pero solo se te ocurre decir “mierda”.

Entonces las visiones se sucedieron con más frecuencia. A cada hora, a cada paso que daba entre los muros espesos del caserón, en la profundidad abismal de sus estancias. Contemplé al abuelo dormitando en la biblioteca, roncando como un oso y con la boca muy abierta, encontré ratas enterradas en la arena, observé a nuestra madre servir la comida a la mesa, pero ella no nos decía nada o nosotros no podíamos oírla. Sentí cómo el dálmata me lamía las plantas de los pies mientras dormía. Era enloquecedor, dentro de mí ya no estaba seguro de que todo aquello fuesen alucinaciones. La noche que aullaban los perros, la noche que abandonamos la casa, tiré la llave de la puerta principal al río desde mi habitación. No sé si fue premeditado o no, pero antes de dormir, procuré dejarme el gas de la cocina abierto. La vajilla estaba sin hacer. Ya era tarde ahora. Y así cerré los ojos yo: esperando a que mi hermano encendiese el cigarrillo que acostumbraba a fumar cuando tocaban las doce.

5 Comentarios

Oferta de Prestamo Urgente

21/9/2022 05:18:18 am

Buenos días señor / señora,

Responder

Juan de Dios García

28/6/2016 03:00:58 am

Gracias, Leandro, en nombre de EL COLOQUIO DE LOS PERROS.

Responder

Oferta de Prestamo Urgente

21/9/2022 05:21:53 am

Buenos días señor / señora,

Responder

Oferta de Prestamo Urgente

21/9/2022 05:22:20 am

Buenos días señor / señora,

Responder

Deja una respuesta. |

FICCIONES

El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA

ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL

FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

CategorÍAs

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS