|

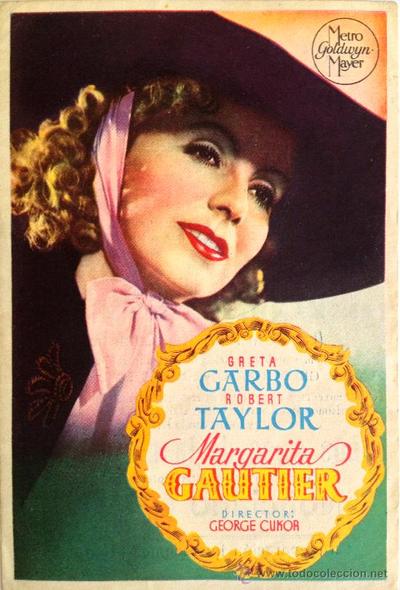

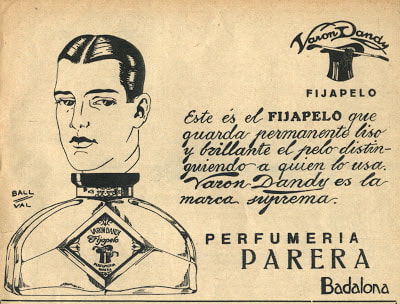

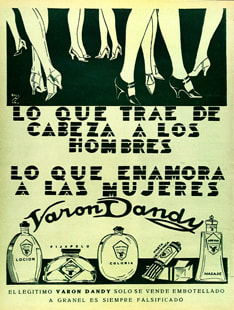

DON CELES Don Celestino lucía clergyman. Acordarme de él, de Don Celestino, fue por lo de siempre: memoria olfativa. De repente, un penetrante olor a algo parecido a Varón Dandy. Levantar la vista y cruzarme con un cura ataviado con el uniforme de matar. Sexualmente hablando, digo. No quiero decir con esto que todos los curas sugieran una libidinosa perversidad cuando visten traje y camisa negros, haciendo así más visible el pequeño rectángulo blanco que muestran bajo la nuez, pero las pulsiones, que normalmente complican la vida de cualquier ser humano, son en ellos bombas de relojería. La represión sistemática de la libertad, el placer y la belleza pueden resultar tan insoportables que al final estallan salpicando a cuantos se hallen cerca. No obstante, los hay que saben administrar su voto de castidad haciendo de él una función social, pues bien sabemos que el fruto prohibido excita el sentido de caza de ciertas piadosas mujeres. Ellas lo subliman en santa amistad y ellos lo explotan con la notable maestría que confiere un arte practicado desde que los leones dejaron de zamparse cristianos en el circo. Esto se traduce en obsequios culinarios y ropa planchada al principio. Después, dolorosas confidencias sobre un matrimonio mortalmente aburrido que el gurú en cuestión disecciona sin pudor porque se siente protegido por su ministerio, y, así, si el santo varón tiene menos de cincuenta y no está demasiado calvo ni demasiado gordo, sustituye al triste marido en las fantasías de la hambrienta beata, situación cabalmente aprovechada por él para faltar, de nuevo, al celibato de tan difícil cumplimiento. Y, de paso, ejercitar la caridad con la necesitada. La ley de la oferta y la demanda. Pues bien, éste que se cruzó conmigo a la altura de los cines Floridablanca emanaba por encima del tufo de los tubos de escape y el olorcillo a castañas asadas propio de la estación en la que nos encontrábamos, ese delicado aroma floral con el que el Marqués de Sade asocia el esperma. El caso es que, en cuanto mi pituitaria inhaló la mixtura de colonia barata y leche de cura, descodifiqué el mensaje y acordarme del colegio de monjas y de Don Celes fue todo uno. Hacía tiempo que no venían a mi mente tales recuerdos. La vida nos vive al galope y para mantenernos en la montura hemos de liberarnos del lastre de la memoria. De lo contrario corremos el riesgo, por seguir con el símil ecuestre, de no superar nunca el mismo obstáculo. Sin embargo, aquella era una tarde otoñal, y por tanto se prestaba a la nostalgia, las nubes se reunían amenazadoras como un clan convocado a la batalla y las campanas de la parroquia evocaban otras ya lejanas en el tiempo. Conducida por su sonido atravesé la calle hasta situarme frente a la fachada de la iglesia y franqueé la puerta que daba paso a una penumbra apenas vencida por el leve resplandor de unas decenas de cirios diseminados por las capillas del templo, la nave central permanecía a oscuras y en uno de sus bancos tomé asiento al abrigo de la lluvia que ya empezaba a caer fuera. Cerca de mí había un pebetero de los que se usan para prender candelas en sufragio por las almas del purgatorio, cinco o seis llamitas lucían alegres y era reconfortante mirarlas, y en su contemplación me quede absorta dejando que mi mente volara hasta la época en la que yo tenía doce años y gozaba de una perfecta virginidad. Y no solo en lo físico. Asistía a un colegio católico y creía en todo lo que las buenas hermanas nos contaban. La única duda teológica que perturbaba mi mente versaba sobre la autenticidad de los Reyes Magos. Por lo demás, creía hasta en ángeles trompeteros. Don Celestino volvió al recuerdo envuelto en el mismo olor que había disparado un rato antes el misterioso mecanismo de la memoria. A éste se sumaba el retestinado del tabaco negro, que consumía sin parar y que en la proximidad del confesionario producía un efecto devastador; de tal modo mareaba que se me soltaba la lengua y, aunque no terminaba de entender el sentido de sus preguntas, sí comprendía que si contestaba deprisa y adecuadamente, podría volver a respirar aire fresco. Sabía que a lo de tocamientos había que responder: —Sí, padre. —¿Cuántas veces? —Todos los días. —¿Y con qué mano? —Indistintamente. No me explicaba por qué utilizar las manos para vestirse, peinarse, ducharse o atarse los cordones de los zapatos fueran actos dignos de reseñarse a la hora de hacer nómina de los pecados, pero Don Celes parecía muy satisfecho con las respuestas y yo hubiera hecho confesión de cualquier cosa con tal de oxigenar mis pulmones. Por otra parte, de la fumadora boca de Don Celestino, además de humo, salía la palabra de Dios, y como yo estaba decidida a servirle yendo a misiones en cuanto tuviera la edad preceptiva, seguía a su vicario de misa en misa y de novena en novena, según ejerciera su sagrado ministerio en la capilla del antro escolar o en la parroquia de la que, si bien no era titular, gozaba de un seráfico prestigio sin duda propiciado por esa forma tan suya de alzar la Sagrada Forma, ocultándola tras sus pulidísimas uñas que mostraba como preciosas joyas y que parecían proclamar: “Soy la Hostia”. Las alumnas de Adoratrices del Calvario estábamos perfectamente adiestradas en todo lo concerniente a la gimnasia que se practica en los diferentes actos litúrgicos de la fe romana, todas a una, y en perfecta sincronía, nos arrodillábamos, levantábamos, santiguábamos, inclinábamos la cabeza o nos golpeábamos el pecho en sonoro reconocimiento de nuestros pecados. Era una bonita coreografía: Don Celestino alzaba la Hostia y nosotras bajábamos la cabeza. Por años yo había observado escrupulosamente el rito, pero un día que celebrábamos la fiesta de la santa fundadora de la institución con una misa extra pensé qué ocurriría si Don Celes repitiera una y otra vez el alzamiento. ¿Subiríamos y bajaríamos también nosotras, sin descanso, la cabeza? Se me escapó una risilla ante tal perspectiva que reprimí de inmediato y miré de reojo a ambos lados por si alguna monja venía hacia mí en actitud que yo presumía poco amigable. Y así, mirando con disimulo, mis ojos se dirigieron por primera vez al altar en el momento en que la consagración imponía arrodillarse y bajar la vista. Entonces descubrí que la coreografía era aún más compleja de lo que yo había supuesto nunca. Vi admirada cómo, al tiempo de elevar las manos, algo más se elevaba en la anatomía de don Celestino. A la altura de su pelvis la casulla verde de la que iba revestido se alzaba, sin duda, también como homenaje al sagrado misterio que allí se celebraba. Luego se arrodilló tras el altar y perdí de vista la enhiesta y revestida anatomía. Cuando se puso en pie de nuevo, todo había vuelto a la normalidad. Fascinada como estaba, convencida de haber presenciado un milagro, sentí como nunca la urgencia de tomar la comunión para participar del prodigio. Quería recibir al Dios que obraba en Don Celestino maravillas tales, cómo un miembro del cuerpo masculino que yo conocía por el cambio de pañales de mi hermanito, semejante al dedo pulgar de una mano rolliza e infantil a menudo juguetón y alegre pero atontado entre sus ingles, podía adquirir la fuerza necesaria como para rebelarse del pantalón, el alba y la casulla. Recordé el Canto de las Criaturas del Santo de Asís, aunque nunca había considerado que aquel colgajillo fuera también una de las especies que alababan de forma autónoma y espontánea a su Creador. A mi mente acudían desordenadas salmodias que ahora adquirían otro sentido, el corazón me latía más fuerte y más deprisa mientras avanzaba por el pasillo central. En el anhelo de tal unión también mis pezones, aún incipientes, avanzaban y se rozaban deliciosamente, a saltitos, con la aspereza de la camisa del uniforme, ardía mi cara, se erizaba el vello de mi nuca y algo húmedo y caliente se deslizó por la cara interna de mis muslos hasta alcanzar los calcetines. Así Dios se me manifestaba. Pensé que iba a abandonar el suelo, como en los cuadros de santos que adornaban las aulas del vetusto colegio y me distraían de las interminables lecciones de nuestras gloriosas gestas nacionales. Al fin llegué hasta donde Don Celestino me esperaba con el trocito de pan ácimo entre sus dedos, el olor a incienso me sofocaba como nunca y, en vez de pronunciar la fórmula de rigor, clavé mis ojos en los suyos y dije: “Tuyo es el poder y la gloria”. Abrí la boca, deslicé la lengua por entre mis dientes y labios y alcancé la porción de Dios que me ofrecía, pero antes de llevarlo a la boca y de allí a las entrañas que tanto lo anhelaban, lamí delicada y brevemente los dedos del hombre en cuyo cuerpo tales sucesos obraban. Después tragué el Pan Sagrado y, al poseerme Dios, fue como si un áspid avanzara desde mi garganta hasta mi sexo y una vez allí mordiera fieramente, inoculando el mismo veneno que Eva ofreciera a Adán con el fruto del árbol del Bien y del Mal. Y en un momento se me reveló el misterio, eso era la unión mística de la que tanto nos habían hablado las monjas, el éxtasis de Santa Teresa que Bernini sacó del mármol. Dios manifestaba así su poder dentro de mí. No supe distinguir si era gran gozo o gran dolor porque Dios me poseía tan poderosamente que caí al suelo sin sentido. Cuando desperté en la pequeña sacristía aneja a la capilla, una hermana, novicia aún, refrescaba mi frente al tiempo que me daba ligeros golpecitos en la cara. Recuerdo que lo primero que vi fue la terrible mirada de un enorme Corazón de Jesús que presidía la sala y al sentir los ojos de la talla clavados en los míos creí que de nuevo me lo iba a montar a lo Margarita Gautier, pero la iracunda voz de la madre superiora —la Melón, le decíamos, en honor a las anormales proporciones de su cabeza— me espabiló de golpe: —Siempre tenéis que dar la nota —mascullaba—, seguro que no has desayunado con ese ridículo afán que tenéis en parecer espárragos. Era costumbre de la caridad de las monjas darle a cualquier hecho que se saliera del tiesto una explicación culpable y siempre en plural. Me había desmayado yo, pero la culpa era de todas. Apenas la escuchaba, pues todo mi afán era localizar a don Celestino. Sin embargo, en la sacristía no había nadie más que nosotras y sobre un sillón descansaban las vestiduras que minutos antes le revestían. El resto del día lo pasé como caminando sobre las aguas, oía cuchichear a mis condiscípulas, que me encontraban más ida que de costumbre, y eso era un logro porque yo de ordinario andaba bastante ausente en mis ensoñaciones evangelizadoras allende los mares. Al fin llegó la noche, de rodillas ante ni cama dije mis oraciones con una devoción nunca antes sentida y a continuación me acosté con el ánimo de considerar punto por punto lo sucedido en la misa. En cuanto emprendí la meditación una turbación similar a la sentida esa mañana se apoderó de mi cuerpo. Sin que mi cerebro lo ordenara llevé una de las manos a mi pecho, sentí que los pezones, como durante la misa, se adelantaban al contacto, primero los acaricié suave y largamente, sólo rozando con la palma y después los tomaba entre el índice y el pulgar sintiendo cómo se endurecían y se hacían más oscuros, ellos que se confundían con la blancura del breve seno. Llevé hasta los labios los dedos que me acariciaban y los besé con unción, luego los lamí con deleite y, ya mojados, los dirigí de nuevo a mi pecho para dibujar pétalos y mariposas alrededor de la aureola. Respiraba entrecortada y algo parecido al ronroneo de un gatito salía de mi garganta. Después pasé lentamente el índice desde el nacimiento del pelo a la frente, dibujé allí el arco de las cejas, el perfil de la nariz y, al tiempo que los lamía, el contorno de los labios, luego el mentón, la garganta, me entretuve en esa deliciosa porción de piel que separa los pechos y alcancé el ombligo. Hurgué en él, volví a chuparme el dedo y volví a hurgar, el ronroneo se convirtió en suave gruñido. Como en la capilla, algo húmedo afloró entre mis muslos y hacia allí se dirigía mi mano sin que yo hiciera nada por detenerla. Alcanzó un vello rubio y clarito y mi dedo se puso a jugar como si recorriera un laberinto. Sabiamente retardaba el momento de traspasar el umbral que jamás osé explorar antes. Aquella noche soñé que a mi lecho acudía un ángel luminoso y radiante. Una larga cabellera que se agitaba como movida por el viento flameaba en torno a su rostro de perfectas proporciones. Sin sonreír y mirándome casi con fiereza, dijo “¡Salve!” y dejó caer la túnica que le cubría. Era hermoso como la estatua de Antínoo que yo había visto en las láminas del libro de arte y, contradiciendo la teología, éste sí tenía sexo. Y lo tenía enorme, como la espada de su colega, el que puso Dios de guardián en las puertas del Paraíso. Sin dejar de mirarme, añadió “¡Come!” y yo, sin vacilar, acerqué mi boca hasta ese descomunal miembro rosa, duro e imberbe y comí obediente y contenta. A la mañana siguiente me desperté cansada y confusa, en pocas horas había adquirido muchos y extraordinarios conocimientos. Mientras me duchaba, reconocía en mi cuerpo las huellas de la recién adquirida sabiduría y mientras el agua despertaba mi piel entoné a pleno pulmón: “El Señor hizo en mí maravillas! ¡Gloria al Señor!”. Durante las dos primeras horas de clase estuve distraída e impaciente, esperando que la campana anunciara el recreo. En ese descanso matinal las alumnas podíamos aprovechar para confesar o pedir consejo espiritual, así que me dirigí a la Capilla para encontrarme con Don Celes. Abrí la puerta del recinto procurando no hacer ruido y miré hacia el confesionario; Don Celestino estaba dentro fumando, ajeno a mi presencia, dejé escapar una tosecilla para hacerme notar y él, al verse sorprendido, tiró la colilla con tan mala suerte que cayó entre los pliegues de la sotana, se levantó de un salto, lo que le permitía la altura del confesionario y palmeó briosamente la negra tela, cuando al fin la brasa cayó al suelo la pateó con rabia. Me miró rencoroso: —¡Tú, otra vez! —¡Es muy importante que me escuche, padre!— contesté. De mala gana besó la estola y se la puso sobre los hombros. La verdad es que yo era enormemente escrupulosa en lo referente a la limpieza de mi alma y muy frecuentemente le importunaba en esos ratitos que él aprovechaba para su solaz. Abrió la portezuela del ventanuco frente al que yo me había arrodillado y con tono irritado dijo: —Ave María Purísima. —Sin pecado concebida— contesté y él, impaciente: —Ve al grano. ¿Ha habido tocamientos? —Sí, padre (ahora entendía yo perfectamente la intención de la pregunta), pero he de decirle que no hallo pecado en ello porque, si el cuerpo es templo del espíritu, qué maldad puede haber en regocijarlo para mayor alegría de éste. Don Celestino apenas alcanzó a bramar: —¡¡¡Cómo dices!!!— porque yo ya me apresuraba a explicar: —Pero no es de esto de lo que quería hablarle yo, padre, lo que yo quiero es que me explique usted a mí el milagro que ayer se produjo durante la transubstanciación— y pasé a relatarle todo lo acontecido en la anterior jornada. No quería dejarme nada en el tintero, así que pormenoricé el prodigio tal y como había sucedido y sus posteriores consecuencias. Conforme avanzaba yo en el relato de los detalles, la respiración de Don Celestino se iba acelerando y con mayor dulzura en el tono me animaba a proseguir: —Sigue hija, sigue y no olvides nada, ¿qué dices que corría entre tus muslos? Yo, animada por su interés, le hice prolija descripción de lo ocurrido, a lo que añadí el bello sueño que se me regaló desde las alturas. Cuando hube dado buena cuenta del relato y tras repetir los pasajes que a él más parecían conmoverle, se hizo el silencio, solo perturbado por los jadeos de Don Celestino. Fuma tanto el pobre, pensé. Aún trascurrieron unos minutos hasta que Don Celes comenzó a hablar. Lo hizo lentamente, arrastrando las palabras y como ronco. —Querida niña— dijo—, a pesar de tus pocos años, muestras una gran madurez en la percepción de las señales que Dios envía a los hombres para alentar su fe. Ayer te fue dado conocer el poder del Altísimo sobre sus criaturas, y en el hombre muy especialmente, ya que fue creado del barro por las mismísimas manos de Dios, siendo la mujer, sin embargo, una simple costilla, una que le sobró, sin duda, pero en el varón se esmeró mucho ya que lo hacía a su propia imagen. >> Por eso puso especial interés a la hora de modelar el miembro viril, que a partir de ahora llamaremos, por ejemplo, verga (son muchas sus acepciones), para diferenciar al macho, superior en todo, de la hembra que fue concebida para su reposo y disfrute. Por eso, cualquier hombre que no sea un desviado, un pervertido, un error de la naturaleza, que nunca de Dios, tomará a la hembra joven y la educará con paciencia y rigor hasta que sea diestra en la manipulación, succión y penetración de la susodicha verga. >> ¿Me sigues, hija, me sigues? Ya lo creo que lo seguía. Tras oír sus palabras, la tontería se me pasó de golpe y lo que tenía muy claro es que entre el hermosísimo Ángel de mi ¿sueño? y aquel cura rijoso había la misma diferencia que hay entre una playa en el Caribe y el charco de Villabotijos de Enmedio. Salí a escape de la Capilla, nada dije a nadie, porque si algo había aprendido en los años que llevaba recluida en aquel colegio cuartelario es que nunca, nunca, jamás la voz de una niña podía ser tomada en consideración frente a la voz de La Autoridad (más si esa voz era la de la Santa Madre Iglesia). Resolví, pues, olvidarme de las almas por bautizar del África negra, bastante tenían, y concentrarme en el muchacho que solía ver leyendo bajo el ficus de Santo Domingo y que, ahora que lo pienso, tenía un asombroso parecido con mi Ángel saludador.

1 Comentario

|

FICCIONES

El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA

ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL

FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

CategorÍAs

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS