|

VEINTE SEGUNDOS NO ES NADA Cuando mamá me dijo que la tía Claudia venía de México me puse nerviosa. El último terremoto la había afectado y necesitaba ver a su familia. Comí de más esa noche. Casi toda la pizza. Mamá no se dio cuenta, ni tampoco de los millones de veces que fui y vine del baño, así que al final le dije: “Me imagino que no van a dormir acá, ¿no?” —No... —me dijo ella como acordándose de algo— O sea, sí, ella sola... El tío no viene. Me calmé, porque después de todo a la tía la quería, y me daba pena que le afectaran tanto los terremotos, y quizás también porque, aunque ya habían pasado más de treinta años, en el fondo siempre esperaba una disculpa, o algo, y esta era una nueva oportunidad. Se iba a quedar una semana. Entonces le dije a mamá que no se preocupara, que yo iba a pensar una merienda de bienvenida, algo rico, bien de acá, cañoncitos de dulce de leche y pastelera, facturas, que allá no hay. Mamá asintió. —Linda —me dijo. La tía estaba igual que siempre. Con el pelo rubio largo, a pesar de que ya era una persona grande. —Andreíta —me dijo, a pesar de que yo también era una persona grande. Y me palmeó un poco la cabeza—, vos siempre acá. Nos sentamos. Puse el mantel de coco y las servilletas que había bordado de chica en el colegio. Mamá me dijo que no iban con el mantel. —Lo pensé —le dije—, pero me dieron ganas de ponerlas. Me miró un rato, pero las dejó. Se fue a la cocina. La tía tocaba el relieve de las florecitas bordadas, azules y naranjas, y miraba por el ventanal. —Andreíta —volvió hacia mí, enfocándome— ¿nunca quisiste mudarte sola? —Sí, pero no pude —empecé a poner los cañoncitos de dulce de leche en un plato, me chupé el resto de dulce de un dedo—. Me daba miedo. —Claro —dijo ella y movió la cabeza de arriba hacia abajo varias veces—, es comprensible. —Sí, ¿no? Yo quería. Me enamoré una vez y todo. Pero después me daban como unos ataques de pánico. Y así era difícil. —Claro —dijo la tía. —Quizás ahora tendría una familia, hijos, pero bueno, estoy tranquila. —Sí, querida —asentía, sonreía, me miraba. Vino mamá. Sirvió el té para las tres y le preguntamos a la tía cómo estaba. Estaba muy mal. Las alarmas antisismos no habían sonado porque el terremoto no venía del mar, sino de una falla en la tierra. Ella sintió el temblor y empezó a bajar por la escalera. Resulta que el constructor era corrupto y la escalera no estaba amurada sino apoyada. Fue lo primero que se derrumbó. Por suerte ella ya había salido a la calle. —El que la pasó peor fue el tío. La miré a mamá. —El tío —siguió ella con la mirada medio perdida— se quedó solo arriba. La escalera ya se había caído, y no sabía por dónde bajar. Los ascensores no te los dejan usar. Y volvió a temblar, veinte segundos más, y el tío seguía arriba. Después tuvo que esperar hasta que llegaron los brigadistas porque bajar solo era peligroso y además no te dejan porque… —Veinte segundos —dije yo. —Sí, pobre tío. —Veinte segundos no es nada. Mamá me miró. Yo resoplé como una risa. —¿Pobre tío por veinte segundos? —Sí —me decía la tía con los ojos vidriosos— ¿viste? Pobre… Levanté los platos rápido. Le pasé a cada uno un pedazo de papel con fuerza antes de lavarlos. Abrí el agua bien caliente, los froté mucho con la esponja enjabonada. Vino mamá. —La llevé a dormir la siesta, tendríamos que bajar una frazada, vos que llegás… —Mamá, ¿vos no hablaste con ella? —Sí, pero está muy cansada. —No ahora. Antes. —¿Antes del terremoto? —No, cuando te conté. Cuando te conté lo del tío. Mamá abrió los ojos como huevos duros y cerró la puerta que separaba la cocina del living. —Yo…—había quedado con la boca un poco abierta, después miró la canilla— …cerrá si ya terminaste. —Me dijiste que le habías dicho, que lloró. Me dijiste que la llevaste a un bar y le contaste, y que lloró. —Se lo sugerí. —Cómo. —Que habíamos confiado en él, que te dejábamos con él para que te cuidara. —¿Y nada más? Mamá se secó las manos, que no se las había mojado, en un repasador y salió. Dijo algo del tiempo, que ya había pasado tiempo. —¡Te lo conté cuando me acordé! —le dije yo, pero había cerrado la puerta de la cocina al salir. Dejé correr el agua. Después cerré con bronca. La tía estaba sentada en el sillón mirando por el ventanal. Se había puesto un deshabillé de mamá, celeste. El pelo largo y rubio le caía por los hombros. Fumaba, muy despacio, el humo se quedaba cerca de ella. —Hola, buen día —le dije— ¿querés un matecito? —Sí, mi amor, buen día. Llevé la yerba y empecé a armarlo. —Qué lindas tenés las uñas, tía. —Sí —estiró la mano libre y la alejó un poco— allá las saben hacer muy bien. —Sabés, ayer, cuando nombraste al tío. —Sí. —Yo pensé que mamá había hablado con vos. Hace mucho. Antes de que se fueran. La tía sonreía con su cara rodeada de humo. Me hacía que sí con la cabeza. —Bueno, entonces ella te lo dijo. Lo que pasó cuando yo era chica. —Sí, eras tan linda. —Cuando el tío me cuidaba. La tía me agarró una mano y me la sostuvo. Tenía la mano tibia y blanda y me dieron ganas de llorar. —No sabés lo que me costó decirle, tía… —¿Te gustaría hacerte las uñas como las mías? Acá hay una manicura que se vino de México. Me dejó la tarjeta para cuando estuviera en Buenos Aires. Es una genia. —No… —le fui sacando la mano. —Te quedarían preciosas. Me concentré en el mate, pero se me había nublado un poco la vista. Me sequé los ojos. La tía siguió fumando y mirando por el ventanal. Fui a la cocina y abrí el paquete de facturas que había quedado de ayer. Me comí los cañoncitos de dulce de leche, dos bombas con pastelera, churros rellenos. Dejé una factura cuadrada mitad pastelera y mitad membrillo. Quería dejar algo. Comí sólo la parte de la pastelera. Después la parte del membrillo. Dejé el pedacito del medio. Lo envolví. Abrí el paquete de vuelta y comí el pedacito también. Tiré el papel a la basura. Me encerré en el baño. —Este es Astor —decía la tía—, un mimoso. En el criadero le habían puesto Waldorf Astoria, ¿a vos te parece? Los nombres del criadero nosotros se los cambiamos. A ver, esperá que busco la que te quería mostrar… Estaba sentada frente a la compu de mamá y movía el mouse con dificultad sobre el mantel de coco. —Es que se arruga —le dijo mamá—. Te traigo algo. Empezó a buscar mientras la tía decía: “Acá, acá. Esta es Deli”. Mamá caminaba con las manos extendidas y miraba para abajo y para los costados. Me quedé quieta y casi me choca. —Mamá. —Ah, ¿no sabés dónde puede haber algo para apoyar el mouse, que no se trabe con el mantel? Una tablita, una… —No, no sé —me fui a tirar al sillón. La tía decía: —En el criadero le habían puesto Delirio. Nosotros se lo cambiamos. Al tío se le ocurrió Deli, así respondía igual. Delirio-Deli, no es tan distinto. —Tía, ¿no sabés que no hay que comprar animales, que es mejor adoptar los que están en la calle? —dije desde el sillón. Mamá volvió de la cocina con una tabla de picar y se la puso a la tía abajo del mouse. Dijo que todos los animales eran buenos y que todos merecían cariño. Que cada uno hacía como le parecía. Yo me fui al baño otra vez. La tía se quedó varios días con el batón celeste puesto. Fumaba mucho, y decía que de noche la cama se le movía abajo del cuerpo, igual que cuando empezó el terremoto. Que el tío y ella no habían podido dormir en paz desde ese momento. Estaban con pastillas. Astor y Deli también estaban mal. El tío les daba flores de Bach para tranquilizarlos. Los subían a la cama con ellos, pero si afuera se movía una ramita empezaban a llorar. Esa noche la tía cortaba verduras en la cocina. —Me entretengo. Lo mismo que las novelas. Vos que estás tanto en casa, te gustarían. ¿De Florencia Bonelli no leíste nada? Mezcla el amor con los signos del zodíaco, con pasión, con romance. —No, no me gustan esas cosas. Ella cortaba una zanahoria en rodajas bien finitas. Terminó y agarró otra y la empezó a cortar igual. —Una vez me enamoré, tía. ¿Viste que te dije? —yo la miraba, pero ella miraba la zanahoria— ¿Viste que te dije cuando me preguntaste? ¿Que una vez me enamoré? Era un chico que atendía un kiosco, acá a dos cuadras, que lo veía cuando iba a hacer las compras. —Sí. —Empezamos a hablar. A veces me quedaba en el kiosco a ayudarlo o escuchando la radio con él. La tía cortaba la zanahoria en rodajitas perfectas. Tenía una cara como de oír música clásica. —Qué lindo, Andreíta —me dijo y empujó las rodajas con el cuchillo sobre una fuente aceitada. —Un día me dio un beso. —Qué lindo, mi amor —y buscó más zanahorias para cortar. —Me empezó a temblar todo el cuerpo. Se me cerró la garganta. Se me puso todo negro. —Sí, es por la pasión. Es lo que te digo de las novelas, que te gustarían. —No podía respirar, parecía que me iba a dar un infarto. Me ahogaba. La tía acercó una mano al plato de zanahorias, pero yo las agarré antes. Las agarré todas. —Son para el guiso… —me dijo ella. —Creí que me moría. No podía respirar. —Dame, así cocino. —Yo quería darle un beso, pero no podía… La tía se quedó con el cuchillo colgando de la mano, mirando las zanahorias que yo apretaba. —Le dije si me podía esperar un poco… Que de chica había tenido un problema. —¿Me das las zanahorias? —Le dije que de chica había tenido un problema. Se acercó. —¿Me las das, Andreíta? Se las di. No quise comer nada de guiso. Esperé a que se fueran a dormir y tiré lo que había quedado. Me hice una mezcla de leche en polvo con agua y mermelada y comí de la lata. Después comí varios panes con queso y después abrí otra lata de leche en polvo. Le puse quacker y agua y azúcar y comí la mezcla. Después fui al baño. La tía empezó a mejorarse. Ya se vestía con su ropa y dormía toda la noche. Un día armó la valija y dijo que estaba lista, que se volvía a México. Sacó un pañuelo de seda rosa y lila y me lo enroscó alrededor del cuello. —Te queda hermoso. —Le queda hermoso —dijo mamá—, y le viene bien algo más femenino. Agarramos una valija cada una, la acompañamos abajo hasta que viniera el remise. Ella empezó a agradecernos. Si no hubiera tenido el apoyo de su familia no lo habría podido superar. Nosotras éramos su refugio, su fuente de afecto, su cable a tierra. Mamá se acordó del dulce de leche Chimbote que le quería regalar. Se ve que lo tenía escondido de mí. Pidió dos segunditos para subir a buscarlo. Cuando cerró el ascensor me apuré. —Tía, te tengo que decir algo. —Sí, mi amor, vos no sabés cómo me afectó el terremoto. Todavía me retumba en la cabeza. Quedé como mareada, perdida. —Cuando yo era chica, ustedes se iban a trabajar… Un señor golpeaba el vidrio de la puerta del edificio. La tía fue corriendo. Se dio vuelta y me dijo que era el remise. Llevé las dos valijas hasta la puerta. El señor las cargó y las revoleó una sobre otra en el baúl del auto. —Escuchame —la quise agarrar. Ella se subió al auto y cerró la puerta. Mamá llegó con el tarro de dulce de leche y se lo pasó rápido por la ventanilla. La aparté. Metí la cabeza por la ventanilla. —Linda —dijo la tía—, desde el terremoto que estoy perdida, me cuesta concentrarme. El señor del remise cerró el baúl de un golpe. Yo la agarré fuerte de las manos. —El tío me decía que yo era su novia. —Pobre el tío… está como yo. Si casi no nos hablamos. Cuando el auto arrancaba me dijo que le iba a mandar mis saludos.

25 Comentarios

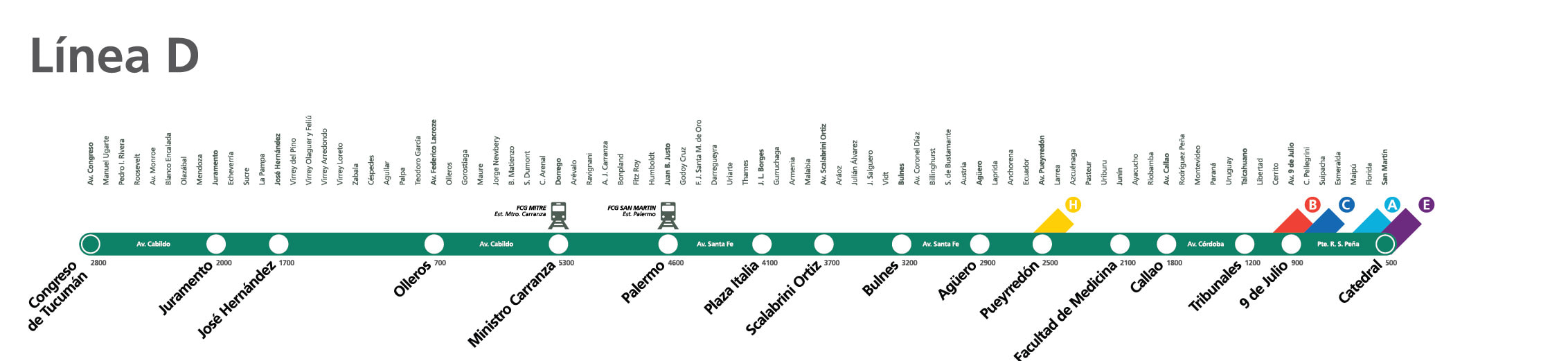

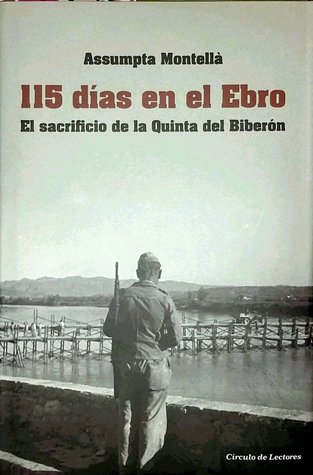

LÍNEA D Abajo. Muy por debajo. La columna dolorida de la ciudad, el infierno. Esquivamos el núcleo urbano y aun así lo sufrimos, en la oscuridad subterránea, en los silbidos de muerte que anuncian su llegada, es este el tren que nos transporta a la muerte en vida, nuestra rutina urbana. Nos sumergimos en el asfalto, nos enterramos para renacer nuevamente en la metrópolis que acaso nos impedirá abandonarla. Subimos escaleras que nos llevan a la luz, pero el rostro de la ciudad siempre es el mismo, no importa de dónde emerjamos. Abajo. Muy por debajo. Es sumamente inquietante viajar dentro de las entrañas de la ciudad. Allí se concentran sus grandes pesares: el calor sofocante de los bastidores de calles y edificios, una memoria impiedosa e incesante del trabajo. Es un clima bastardo de estación. Abajo. Muy por debajo. La oscuridad, el encierro. Aquella esencia omnipresente en autos y veredas también se encuentra allí. También vemos en su estado natural al conglomerado urbano, hacinado y arreado hacia los vagones. Nos vemos frente a frente, rostros sin nombre, exhaustos, atrapados, apéndices de un sistema que se alimenta de nuestra sequedad. En el seno de la ciudad sumergida, que frecuento con esporádicas visitas, se me revelan secretos no aptos para quienes esperan de la ciudad gracias materiales. Son momentos de perplejidad, donde en la cruda realidad encuentro explicaciones categóricas. Los vagones son sinfonías donde suben y bajan maestros. Hay gente que veo y analizo, yo me nutro de ellas. De aquel artista del bandoneón, quien ha de interpretar las obras de la muerte, aquellas que con suma perfección debe tocar para ganarse el pan. También los niños de la calle, que aprendieron a manejar cualquier transporte público antes de aprender a subirse a la calesita. “Una monedita, por favor”. Una monedita. Una moneda. Un bien fungible. Aquello que nos divide en ricos y pobres, en poseer y desposeer, en ser o no ser. Es que desfilan por estos túneles hombres expertos en acumular. Algunos acumulan bienes. Otros, desgracias. Fueron en estos vagones donde particularmente he descubierto que yo soy un especialista en acumular los recuerdos que secuestro al mirar a la gente. Es casi en lo único que soy bueno: soy un prodigio a la hora de caer en ideas circulares, desvestir héroes anónimos, protagonistas ignotos, historias minúsculas que quedan olvidadas con el transcurrir de las estaciones. Acumulo momentos. Porque nadie vive el momento como yo. Y es paradójico, porque, si no sucede, no existe. Y yo, que soy el emperador de la inacción, me la paso viajando por los canales ocultos de la ciudad jugando a ser todos y nadie. Llego al andén. De frente, en el andén adverso al mío: ella, brutalmente condenada al anonimato. No eran relevantes las direcciones que tomábamos. Podríamos, pero no merecería la pena lamentarnos por estar tan separados por un abismo electrificado. Abajo. Muy por debajo. El choque de las miradas es un accidente espectacular, único, irrepetible. La línea D hace todo irrepetible y bajo la tierra, yo de un lado, ella del otro, le pegábamos un tremendo baile a la mediocridad del cortejo, de la seducción, de la iteración de encuentros. Estábamos dándole una hermosa lección a los paupérrimos recursos del tiempo. Allí los instantes morían rápido, poco a poco, morían en el silbido infernal del adiós. El tren llegó. Puedo hacer una larga lista de lo que no sucedió: cenas, cines, cobardías, no hubo espacio para la desilusión. El tren llegó, vedándome toda conexión hacia ella, disolviendo aquella historia fuera de la historia. Mientras tanto, metros de tierra arriba, estaba Buenos Aires, con sus bandoneones, con el tango que ya no bailamos, el fútbol que arrebata nuestras almas, y el frenesí del caos de la metrópoli del virreinato. La ciudad bostezó en la muerte de aquel atardecer de un caluroso otoño, como si nada hubiese pasado. UN PUZZLE SIN RESOLVER A la memoria de mis abuelos Pasábamos unos días de vacaciones en la casa familiar del pueblo. Construida en el mismo lugar en el que antiguamente se erigiera la casa del tatarabuelo, en el número 9 de la calle mayor, muy cerca de la plaza. ― Abuelo, ¿éste era tu hermano? Desde pequeña compartía con mi abuela el gusto de mirar viejas fotos. Cuando ya habíamos jugado al veoveo, o al cuento de María Sarmiento, en el que indefectiblemente la primera de las “pelotitas” iba para mi abuelo Augusto, recuerdo que yo pensaba que eran regalos y la segunda se la mandaba a mi madre, y la abuela me decía: “¡no, a la mamá no!” Entonces me di cuenta de que las pelotitas no eran precisamente un regalo cariñoso, y no sabía por qué debíamos mandarle una a mi abuelo. Sí sabía que los abuelos estaban separados, la abuela vivía en Murcia con nosotros, el abuelo se había quedado en el pueblo. Pero poco más. Cuando mi abuela y yo nos aburríamos, cogíamos las cajas de hojalata que antes habían contenido hilos o bombones, y que después rebosaban viejas fotografías y las observábamos una a una. Mi abuela me explicaba quiénes eran todas aquellas personas que ya no existían y que apenas nadie recordaba. Me fascinaba observar aquellos instantes de vida capturados en el pasado por una fracción de segundo de luz e invocar de nuevo sus nombres, fijarlos en mi memoria para que siguieran viviendo en mí, a través de mi recuerdo. Mirar sus rostros, adivinar sus emociones y pensamientos e incluso el carácter de cada cual, según el momento en que la cámara hubiera disparado. Observar detenidamente sus ropas, sus peinados, la estética de la época. Si eran retratos de estudio vestían sus mejores trajes, lucían los mejores peinados y sonreían tímidamente. Si eran fotos espontáneas intentaba captar las emociones del momento: la alegría de una reunión familiar, la felicidad inconsciente de dos amigas jugando, la pasión contenida de una pareja de novios paseando por un jardín… Mi abuela los nombraba uno a uno, y confirmaba o no mis pensamientos: “éste era una bellísima persona”, y me contaba alguna anécdota que yo escuchaba atentamente. Sabía que eran historias de un pasado lejano, pero intuía que estaban entrelazadas entre sí y que alguna relación tenían conmigo, como si de esas viejas historias saliera un cordón umbilical que me uniera a ellos. Recuerdo los retratos de mi abuela, bellísima, en los que ella se deleitaba con coquetería casi infantil. En ellos emulaba los peinados de las famosas actrices de la época, como Irene Dunne o Myrna Loy, aunque ella era mucho más guapa, con su franca sonrisa de pequeños dientes perfectamente alineados, y aquel brillo en su mirada, que siempre conservó. Me gustaba especialmente la fotografía de “Agustín el loco”, de mirada triste pero digna, vestido con su uniforme del Tabor de Regulares, o lo que quedaba de él. En las guerras de África, donde pasó tres años buscando la gloria, perdió el juicio. Se pasaba los días paseando por el pueblo con su uniforme, librando batallas con niños y hombres que se burlaban de él y acompañando en la distancia a las doncellas que caminaban solas por la calle. Como no tenía de qué vivir, mi familia le daba algo cuando pasaba a visitarlos. “Agustín el loco”, en su condición de tal, se enteraba de todas cosas en el pueblo, pues nadie lo tenía en consideración, se hablaba delante de él como si de un perro vagabundo se tratara, así cuando llegaron los fascistas al pueblo fue corriendo al ayuntamiento, al despacho de mi bisabuelo, que era el secretario, a advertirlo, para que mi familia se escondiera, porque, entre otros, venían a buscarlos. También era una de mis preferidas la de mi tía Clotilde, tan poco agraciada, la pobre, pero heredera de los baños de Fortuna, muy de moda entonces y concurridos por la jet set de la época. Ella sonreía, mirando con auténtica devoción de enamorada a su novio, guapísimo, un galán de cine a lo Tyrone Power, que se casó con ella por su dinero y que la hizo tan infeliz. Recuerdo sus visitas, de tarde en tarde, que tanto nos alegraban, especialmente a mi abuela. Pulcramente vestida y maquillada, sonreía educada pero sinceramente. De ella emanaba una bondad innata y una candidez que parecían no casar con su edad ni con lo que le había tocado vivir. Era simplemente un ser dulce y entrañable. En la foto que yo mostraba a mi abuelo en la casa del pueblo, durante nuestras vacaciones, aparecía un hermoso joven de mirada fresca e ingenua, la mirada de un muchacho al que la vida aún no ha jugado ninguna mala pasada. Sostenía en sus manos una gallina blanca, completamente domesticada. Supuse que era Fabio, el hermano de mi abuelo, muerto en la guerra, siendo apenas un niño, pues a él y a mi abuelo los habían llamado a filas cuando cursaban el bachiller. La Quinta del Biberón, los llamaban. Poco se hablaba en mi casa de la guerra, como en todas las casas, fueron tiempos horribles que nadie quería recordar. Mi abuelo, hombre de pocas palabras, casi nunca hablaba de ella y yo, aunque sentía curiosidad por saber cómo la había vivido él, jamás le preguntaba, pues no quería molestarlo forzándolo a recordar aquellos tiempos que le robaron la juventud, y que sabía por ciertos comentarios que le habían hecho mella. Pocas veces nos contó algunas anécdotas, y no eran precisamente graciosas. Aquel día, ante mi pregunta, el abuelo cogió la foto, la miró y la hizo pedazos sin decir una palabra. Luego se fue. Mi madre y yo recogimos los pedazos y los recompusimos, sin saber qué decir ante la reacción del abuelo. Sí, aquel joven era Fabio, su hermano mayor. Años más tarde, leía en la cama las memorias de un reconocido poeta español. Yo misma le había regalado el libro a mi madre, porque este poeta era primo hermano de mi abuelo, y relataba su niñez, que en parte había transcurrido en el mismo lugar en el que transcurrió la de mi madre. Leía con curiosidad aquellas páginas, a veces entreveía lugares y personas que yo también conocía, o de los que había oído hablar. Llegado un punto empezaba a hablar de mi propia familia. Con asombro y pesar leí cómo se hacía un retrato poco halagador del padre de mi abuelo. No es que cargara las tintas, sólo decía la verdad, pero yo no podía creerlo. Mi abuelo estaba entonces durmiendo en la habitación contigua a la mía, pues solía pasar los días más duros del invierno con nosotros en Murcia. El libro describía a su padre como un dandy sin escrúpulos que había abandonado a su familia, después de la guerra. Me levanté. Mi madre veía la tele en el salón y a mí me urgía una explicación. ¿Era eso cierto? ¿El padre de mi abuelo lo había abandonado? ¿Por qué no me habían dicho nunca nada? Mi madre confirmó la historia. Al terminar la guerra, mi bisabuelo reunió una gran cantidad de dinero de la familia, iba a buscar el cadáver de su hijo Fabio para llevarlo al pueblo y enterrarlo allí. En realidad se escapaba a Madrid con otra mujer y jamás quiso volver a saber nada de su esposa ni del hijo que le quedaba. Ni que decir tiene que no recuperó el cuerpo exánime de su hijo. Mi abuelo… Aquella persona huraña con la que jamás pude conectar, era un ser humano que no sólo había padecido una guerra, sino al que su propio padre había abandonado para siempre. ¿Por qué no me lo habían dicho antes? ¿Por qué había dejado mi madre que me enterara a través de una novela autobiográfica? Igual que no se hablaba de la guerra, en casa tampoco se comentaban las desgracias de nuestra familia, se trataba de un acuerdo tácito de los padres para proteger a los hijos. Tampoco el abuelo le había dicho nunca nada a mi madre, ella lo sabía por mi abuela. Aunque años más tarde le reconoció en el hospital que una vez en Madrid había visto a su padre saliendo de un teatro y que se acercó a él para saludarlo. Contaba que su padre lo vio, dio media vuelta y se fue corriendo. El abuelo aseguraba que su padre lo había visto y reconocido, pero que salió por piernas, supongo que carecía del valor para dejar que su hijo se le acercase. Volvamos a la casa familiar del pueblo. Esta vez no pasábamos unos días de vacaciones, el abuelo había muerto y estábamos allí para enterrarlo. Me encontraba en el comedor sin saber qué hacer y cogí los dos álbumes de fotos que el abuelo guardaba en casa. Eran dos álbumes de cromos Nestlé de cuando él y su hermano eran pequeños, que él había utilizado para poner sus fotos. Abrí las páginas. Empecé a mirar las fotografías. Allí estaba la foto de Fabio, el joven muchacho de mirada fresca e ingenua, con su gallina en las manos. No era la fotografía que el abuelo había roto. Era otra intacta. Tenía una copia. Al pasar una de las páginas me encontré con una gran colección de fotos de su padre, de joven y no tan joven… ¿Por qué el abuelo había conservado tantas fotos de su padre? ¿Por qué no las había roto y las dejó toda su vida un lugar tan notorio en su pequeño álbum? ¿Era este hallazgo un signo inequívoco de perdón? ¿Acaso el abuelo había sido capaz de perdonar a su padre?

El abuelo, sin duda, se llevó muchos secretos con él. |

FICCIONES

El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA

ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL

FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

CategorÍAs

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS