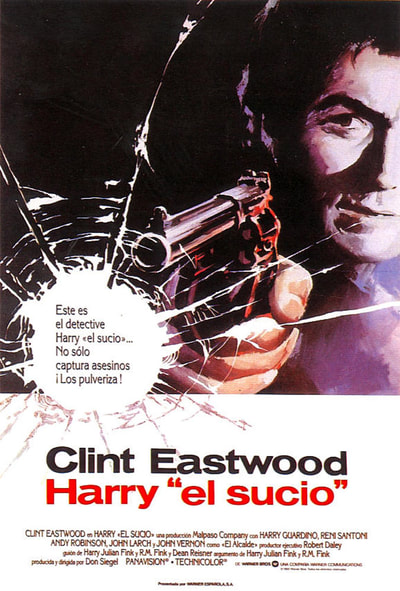

PISTOLAS Sacó una pistola, apuntó con cuidado a la cabeza de su hija, que le miró con terror. Ella no se esperaba algo así —¡cómo iba a hacerlo!—, pero él tampoco esperó ni un solo segundo antes de apretar el gatillo. Pude escuchar un grito ahogado en la piscina antes de ver a la niña contraatacar con otra pistola de agua.

3 Comentarios

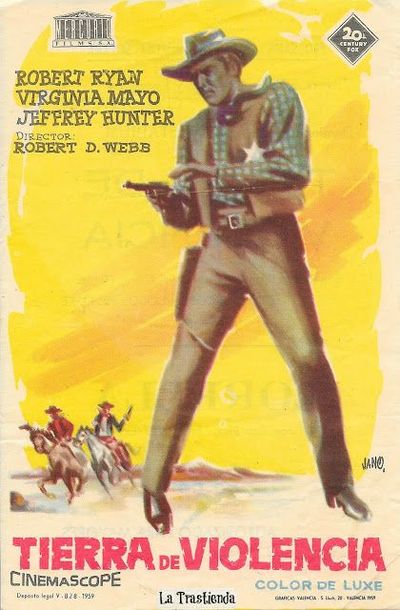

EL PARAÍSO En nuestra generación, de pequeños veíamos bastantes menos muertos en el cine y en la tele que los niños de ahora, pero en cambio les aventajábamos en los de verdad. Nuestros muertos se nos mostraban en vivo y en directo, sin pantallas de por medio. La muerte no nos la ocultaban o enmascaraban tanto como ahora; no era tabú. Mi infancia contó con su cupo normal de muertos, imagino. Algo menos de media docena, según alcanzo a recordar. Ninguno de ellos me asustó en absoluto. E importunarme, menos, salvo por la exequias religiosas, tan tediosas. Algunos eran vecinos de casa, otros parientes de amigos de mis padres. La mayoría solo me sonaban de vista. Aunque allí, en sus velatorios, blancos como la cera, irrealmente inmóviles y disfrazados de religiosos algunos, parecían unos perfectos desconocidos a los que jamás ni hubiera abierto la puerta, ni aceptado un caramelo. Mi primer difunto respondía (en esas ya no, me temo) al nombre de doña Pura, allí encajada la pobre en un ataúd aún descapotado, luciendo mortaja de monja, haciendo honor a su virginal onomástica. También los hubo que eran familiares directos míos. Mas a todos sobrellevé por igual con total naturalidad, sin aspavientos de mocoso aprehensivo, haciendo solo las típicas preguntas infantiles a mis padres, de esas que apuntan ya maneras sobre el egoísmo innato de las personas: «me aburro, ¿cuándo volvemos a casa?» o «tengo hambre, ¿cuándo merendamos?». En nada se parecían a las existenciales que me formularía ante difuntos de añadas futuras. Pero reconozco que sonaban más auténticas, libres de imposturas. Así pues, lo que se dice miedo, ninguno. Ahora bien, tampoco era como para que me asaltara la tentativa de ponerme a jugar espontáneamente con ellos a la pelota de haberse puesto una a tiro. Aunque con el más allegado de todos, mi abuelo materno, que estaba allí de cuerpo presente en su habitación, en un momento dado que no había nadie velándolo, se me ocurrió visitarle. Pero no con ánimo de morbo, rezo o aviesa travesura ni nada por el estilo, pues contaba entonces con solo seis añitos, sino por poder estar un rato tranquilo en los quehaceres propios de mi edad, libre de la mirada de los mayores. Recuerdo que, sentado allí mismo sobre las frías baldosas al pie de su cama, saqué como si nada a mis dos soldaditos favoritos, un indio y un vaquero que nada más plantaba en el suelo se liaban a tiro y machetazo limpio. Sus batallitas discurrían al compás de mis caprichos argumentales, dejándome medio afónico por las variopintas voces y sonidos especiales que les prestaban mis cuerdas vocales. Los rebotes de balas los bordaba. Pura polifonía esquizoide lo que brotaba de mi boca con tal de insuflar vida a cosas tan inertes. Doy fe que mi abuelo yacía muerto y bien muerto aquel día. De lo contrario, hubiera salido corriendo. A mis dos compañeros del lejano Far West solía llevarlos conmigo como retén de guardia para casos de aburrimiento extremo. Los transportaba en el bolsillo, envueltos en mi pañuelo blanco. Supongo que en semejante acomodo debían figurarse viajando bajo la lona de una caravana cualquiera. Ni mis tías ni mi madre se percataron que aquel luctuoso día me había colado de rondón en el aposento del abuelo a jugar tan ricamente, pese a hallarme en presencia tutelar de la Dama esa de la Guadaña, ahí es nada. Y el caso es que no tardaría yo en sospechar ⸺creo que fue a partir de la Primera Comunión⸺ que la muerte era la cosa más tremenda después de la Santísima Trinidad y los festivales de Eurovisión, en los que España solía quedarse la última. A pesar de que, en lo político, contábamos con el Movimiento. En cuanto a mi abuelo, no creo que le importara demasiado ser visitado en sus postreras horas en su Pikolín de muelles por su nieto, acompañado de un piel roja y su rostro pálido favorito a quien arrancarle la cabellera. Por si todo esto que he contado no fuera suficiente, también hubo otro escenario en mi vida que me permitió contemplar en primera fila el trance de la muerte. Y más aún, a mostrarme asimismo sin tapujos cuál era el camino natural para alcanzar ese clímax: el envejecimiento. Pura pedagogía. Me refiero al balneario El Paraíso, de Manzanera, donde año tras año iba con mi familia a veranear en agosto. El lugar hacía honor a su categoría de balneario, pues los huéspedes de avanzada edad sumaban legión. En realidad, era una especie de Arca de Noé con toda clase de ancianos patrios. Con ella, se hubiera podido poblar los asilos de España y Andorra juntas. Esta clase de establecimientos constituían lugares idóneos para que la infancia tomara contacto con la vejez y conviviera con ella una temporada. Una especie de rompeolas entre ambos estadios vitales. Era también como irse de campamento con los ancianos, pero bajo la rutina de un hotel modesto en una sierra turolense. En El Paraíso aprendí mucho sobre la decrepitud de los cuerpos en el transcurrir de los años. Me doctoré en el tema, vamos. Mientras, el resto de mis compañeros de clase y amigos iban prosperando en otras disciplinas más propias de lugares de playa. Fui familiarizándome con la sintomatología de toda clase de enfermedades degenerativas cuyos síntomas eran descritos minuciosamente durante el desayuno por sus protagonistas. Los pobres cada día amanecían con un dolor nuevo. Y sobre farmacopea, no os quiero ni contar lo que aprendí. Año tras año veía cómo el número de medicamentos crecía sobre sus mesas en el comedor, formando una especie de cerco que los asediaba más y más en las comidas. Los que iban en cajas grandes y altas eran para las toses. Parecían torres de asalto, prestos a conquistar la plaza. Hubo una señora en concreto que, entre que cada año menguaba más y que los fármacos se les reproducían como conejos sobre el mantel, llegó prácticamente a desaparecer de la mesa como por arte de birlibirloque. Desde nuestros asientos solo alcanzábamos a verle la cresta de la calva y una cuchara temblorosa alzándose a duras penas señalando su posición a la camarera cuando le demandaba algo. De no haber tomado yo rumbos improductivos años después, habría logrado rentabilizar mis experiencias montando geriátricos de éxito por todo el territorio valenciano, adelantándome así al famoso Cotino, dios lo tenga en prisión una temporada. Pero no, todo me lo guardé para mí, macerando en el almíbar de la juventud. Incluso los modismos lingüísticos propios de los de su edad, así como el rico vocabulario que manejaban algunos de ellos. Y no digamos las sabrosas historias y anécdotas que relataban en los corros al fresco bajo siete rebecas, en la terraza tras la cena. El balneario era un laboratorio vivo que mostraba con meridiana transparencia de probeta el ciclo de la vida a todo aquel que quisiera aprender. Todos los que éramos niños allí, luego adolescentes y más tarde jóvenes, vimos con nuestros propios ojos, año tras año, como los muy viejos se iban extinguiendo, tomando su relevo los que venían inmediatamente detrás. Hasta que, finalmente, les llegó el fatal turno a nuestros padres, a los que ya perdimos. Fuimos testigos, en directo rabioso, de cómo las cojeras, por ejemplo, lejos de mejorar, de un verano a otro empeoraban, dejando paso estelar a las sillas de ruedas. Palmario fue el caso de unos de nuestros más insignes ancianos, don Manuel, catedrático de no recuerdo qué sapientísima ciencia académica. Hombre culto, afable y educado donde los hubo. Entre nosotros lo llamábamos cariñosamente Tribulete, por el enorme parecido que tenía con el simpático reportero del Tebeo. Aunque este le sacaba palmo y medio a nuestro don Manuel. Un año llegó con una ligera cojera. Reumatoide, decían. Al año siguiente con severa. Al otro con bastones. Después con tacataca. Y finalmente con la sillita. De libro, el cursus honorum de rigor de un impedido. Su esposa era mujer elegante y con mucha clase. Parecía francesa. Pero gustaba más de pasear con su sombrilla de colores parisina y jugar a las cartas con amigas que asistir a su marido en su desgracia. Nos dejaba a don Manuel en la terraza por las mañanas, entretenido el hombre en la lectura de su ABC. Bien guarecido a la sombra, es verdad, pues era de piel muy blanca y delicada, como la de un bebé. Pero, claro, el sol no tenía más fijación que acudir puntualmente a su encuentro. Con lo cual, nos lo encontrábamos de vuelta de nuestra excursión matutina totalmente achicharrado, con chaqueta, chaleco y todo. Y el ABC de sombrero napoleónico hecho con sus propias manos, palabra. Papiroflexia de urgencia. En defensa propia sacrificaba el periódico que tanto estimaba. Pero ni aun así se libraba de las quemaduras el bueno de don Manuel. Así que éramos nosotros, y no su despistada mujer, quienes finalmente lo rodábamos por la gravilla a fin de evacuarlo. Los años aún mermaron más su salud. Hasta que llegó el día que fue alcanzando por alguien aterrizado bastante más lejos que el sol. Y ocurrió en su propia habitación del balneario; la muerte no entiende de veraneos. Recién fallecido, su mujer se estrenó como viuda pidiéndonos a un amigo —que más tarde sería mi cuñado— y a mí que le hiciéramos el favor de cambiarlo de cama, tarea que cumplimos sin dilación. Y allí estaba nuestro Tribulete, libre al fin de su sillita. Tendido cual corto era sobre las sábanas, aún parecía más diminuto. Su rostro, no más blanco que cuando vivo, conservaba su misma expresión de bondad habitual. ¿Quién dijo que la muerte lo arrebata todo? Su ABC se hallaba en el suelo, medio abierto. ¿Murió leyéndolo? Cuando tomamos a don Manuel en brazos nos percatamos que aún pesaba menos de lo imaginado. Hay enfermedades que prácticamente no le dejan nada a la muerte. Jibarizan lo que se ponga por delante. «¿Cuánto?», me preguntó mi amigo en voz baja mientras lo sosteníamos. «¿Cuánto qué?», le dije yo sin comprender. «¿Que cuánto pesará?». «¿Cincuenta?», aventuré. «¡Ni de coña!», soltó al tiempo que me hizo señas para que me apartara y le dejara a él solo. Una vez lo tuvo enteramente en sus brazos, y aprovechando un descuido de su viuda, sin encomendarse ni a dios ni al diablo hizo un ejercicio completo de curling con él, como si don Manuel fuera una pesa misma (mi amigo era un tipo gigantesco y forzudo. Una mezcla entre Obélix y Ursus). A renglón seguido, soltó: «¡Ni cuarenta!». Me quedé atónito ante su reacción. Aún hoy dudo de si realmente ocurrió aquello. Creo que ese día fue la vez que nuestro humor negro, con el que los jóvenes del balneario encarábamos la fatalidad de la enfermedad y la muerte de nuestros mayores, alcanzó su máxima expresión. Y eso que en aquellos años no nos faltaron ocasiones de repetir el esperpento. Ahora, corrido el tiempo, ya no nos quedan ancianos. Me temo que su sitial va a ser cosa nuestra en no mucho. Ojalá estemos a la altura, ellos dejaron el listón muy alto. No podremos jamás alegar que lo hicimos mal, que no interpretamos bien el papel, por no sabernos el guion. |

FICCIONES

El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA

ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL

FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

CategorÍAs

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS