|

EL APOCALIPSIS DE LOS MUNDOS MARAVILLOSOS El profesor apartó la mirada de la pizarra y la dirigió hacia nosotros para preguntar qué sucedía con la asíntota oblicua si había ya asíntota horizontal. Yo sabía la respuesta. Pasaron unos segundos y nadie decía nada. Dije entonces que no existía porque no tenía pendiente, pero lo dije bajito, casi susurrando, mirando los garabatos que había dibujado sobre mi mesa, sin fingir interés en la respuesta y con la única intención de decirle a los de mi alrededor que ellos no tenían ni idea, que incluso estando distraído con una caricatura del profesor sabía más que ellos. Rubén, que se sentaba justo delante de mí, se giró y me miró como si tuviese la intención de preguntarme algo. Pero no lo hizo. En su lugar, al instante de volver la cabeza al frente, levantó la mano y, sin siquiera esperar a que el profesor le diera el turno para hablar, repitió palabra por palabra lo que yo había dicho apenas cinco segundos antes. El profesor aplaudió el acierto de Rubén y señaló que los demás necesitábamos estudiar más. Quizás, de haberme equivocado en mi respuesta, Rubén también lo hubiese necesitado. Había pocos aciertos menos gratificantes que aquel, quizás solo era comparable a ganar un combate o un partido habiendo apostado en contra de uno mismo previamente. Desde luego, si yo no prestaba atención de por sí, menos atención iba a prestar ahora que sentía que había acertado, pero otro había obtenido el reconocimiento que yo merecía. Puede que todo fuese una cuestión de recibir reconocimiento por lo que uno hacía y nada tuviese valor sin el aplauso. De repente, como si el mundo hubiese escuchado mi agonía y estuviese dispuesto a salvarme de ella, tres tigres de bengala entraron por la ventana, haciendo añicos los cristales, como si fuesen cristales, pero ellos tres trenes bala. La atmósfera se tiñó de un pesado color rojo y, posteriormente, esta iluminación fue acompañada por una percusión que empezó a sonar de la nada. El profesor retrocedió, temiendo perder su vida y con ella a la cornuda de su mujer, el beagle de siete años y los hijos que no podía tener. Pero los tigres no lo buscaban a él, los tigres venían a hacerme feliz y se abalanzaron sobre Rubén tras un par de miradas a los demás alumnos, como si buscasen a alguien en concreto. Yo no cabía en mi ilusión, aquel cabrón iba a acabar en las fauces de los tigres junto a los restos del trigo. Entonces, para mi desgracia, Rubén sacó una catana de la cajonera y abrió las tripas de los tigres, como si fuesen tres tigres, pero él un carnicero. De sus tripas salieron cientos de caramelos y chocolatinas, como si aquellos amenazantes tigres que venían a hacerme feliz no fuesen más que tres tristes piñatas. Todos mis compañeros comieron alegres las golosinas, felicitando a Rubén por haberles salvado la vida. ¿Pero salvarles la vida de qué? Yo sabía que aquellos tigres solo iban a por Rubén, que no habrían herido a nadie más. Lamentablemente, la fiesta no acabó ahí. El profesor manifestó sus intenciones de que Rubén terminase el curso con una mención de honor y la directora llamó a las televisiones más importantes del país para que se hiciesen eco de la hazaña. Incluso el señor presidente, apenas dos semanas después, lo condecoró con una medalla «por su extraordinario valor para enfrentarse a tres temibles tigres y salvar las vidas de treinta jóvenes indefensos». Al poco de aquello, Rubén empezó a salir con Paula, una chica de la otra clase que me gustaba desde hace casi dos años. Pero eso no importaba, de todos modos, ella nunca se hubiese fijado en mí. Hicieron una fiesta en el barrio para celebrar los éxitos de Rubén. Por supuesto, no me digné a aparecer por ahí, pues sentí que festejaban la victoria de Rubén sobre mí y sé que, de algún modo, ellos también lo sentían así. La noche de aquella fiesta me quedé en casa pensando en los tigres, en el beagle de mi profesor y en la asíntota horizontal. Acepté entonces que estaba dejando de ser un niño y que mi imaginación no tenía ya la fuerza ni la vitalidad de antes. Sentí cómo aquello que llamaban el niño interior se acurrucaba junto a los tres temerosos tigres y abrazaba un peluche, esperando que su sueño fuese más dulce de lo que lo habían sido las golosinas de las tripas de los tres tristes tigres. EL SUPERMERCADO Cuando era pequeño, mi madre y yo siempre hacíamos la compra los martes. Siempre me llevaba al súper con ella porque aún no era lo bastante mayor como para quedarme en casa solo y tenía miedo de que me cayese o el gato me sacase un ojo mientras ella no estaba. Así que todos los martes en los que yo estaba de vacaciones, a las once de la mañana, cogíamos el coche para ir a un pueblo que está aquí al lado y comprar la comida para el resto de la semana. A mí el supermercado me gustaba, pero no para estar mucho tiempo, siempre era mejor salir de allí pronto, pese a los peces que nadaban en el aire o los pollos sin cabeza que engullían al pollero de solo un bocado para luego salir corriendo. Aquellas escenas eran divertidas, pero me gustaba más estar en casa por alguna razón que todavía, tantos años después, no he conseguido descifrar. Viendo la televisión en el sofá, jugando con mis figuras de Dragon Ball en mi habitación o revolcándome en el césped del jardín, daba igual cómo y cuándo, solo importaba la tranquilidad bañada por el sol que sentía en mi casa. Debía de ser Semana Santa, papá estaba de vacaciones y aquel día decidimos ir los tres a hacer la compra por la tarde. No mentiré, no recuerdo el motivo por el cual papá y mamá decidieron que fuésemos al supermercado por la tarde, tampoco sé si llegué a saberlo en su momento. Dejando de lado el motivo, aún no atardecía en la sierra madrileña cuando emprendimos, del mismo modo que todos los martes en los que no iba a clase, el viaje al supermercado. Aquello no tenía nada de especial, salvo por el hecho de que no era la hora habitual. Entramos a aquel oscuro parking donde siempre sobraban tres cuartos de las plazas y subimos las escaleras hacia el súper. Sucede algo curioso siempre que uno entra a estos establecimientos, pero del mismo modo que desconozco por qué hicimos la compra por la tarde, desconozco qué es lo particular que tienen todos los supermercados como elemento indispensable para su existencia, para que puedan ser considerados supermercados y no colegios, hospitales o prostíbulos. Sospecho, sin embargo, que eso tan singular se halla en esa primera imagen que uno ve al entrar: el ruido de la caja al pasar los productos, las cajeras vestidas como visten a los presos en las películas, el sonido de las bolsas de plástico abriéndose para que el cliente meta en ellas su compra, el olor que creo viene de la sección de frutería, las trampas para osos colocadas para impedir la huida de los ladrones y que casi siempre pisa algún señor mayor... Papá y mamá siempre iban a comprar primero la fruta, después la carne y el pescado, y lo último casi siempre eran los lácteos. Yo podía ayudar más, no quisiera dármelas de responsable y servicial cuando no lo era de pequeño y menos aún ahora. En lugar de ayudar con la compra —que también lo hacía, pero solo yendo a buscar ciertos alimentos que me gustaban, especialmente los yogures y los dulces—, pasaba el tiempo en el súper dando vueltas por los pasillos, perdiendo a mis padres para enorgullecerme después de haberlos encontrado fácilmente y llevando el carro pensando en qué sucedería si un día me quedaba solo en casa. Yo sabía que mi gato nunca me sacaría un ojo porque los suyos eran más bonitos y para nada necesitaba los míos. Aquella compra fue como cualquier otra, pero por la tarde. Pasamos por caja, bajamos al parking y dejé deprisa el carro con los demás, sacando la moneda y metiéndola en el bolsillo, por si mi padre no me la pedía. Llegué corriendo hacia donde estaba el coche y papá extendió la mano pidiéndome la moneda, se la di. Quizás en otro momento me hubiese hecho el loco, le hubiese chocado los cinco y habría fingido no saber nada de ninguna moneda, pero no me apetecía, me daba pereza solo de pensar en toda aquella coreografía. A la vuelta, parecíamos el único coche en la carretera, ya estaba atardeciendo y el cielo era de un color azul grisáceo que se rompía con el intenso naranja de un sol que se escondía cada vez más, dejándose vencer por la noche. De pronto, en aquella carretera desde la que no se podían ver más que árboles, cruzó un ciervo con ojos verdes que parecía correr sin pisar el suelo. El ciervo saltó nuestro coche y desapareció al otro lado entre los árboles. Papá y mamá me preguntaron si lo había visto y regresamos a casa.

0 Comentarios

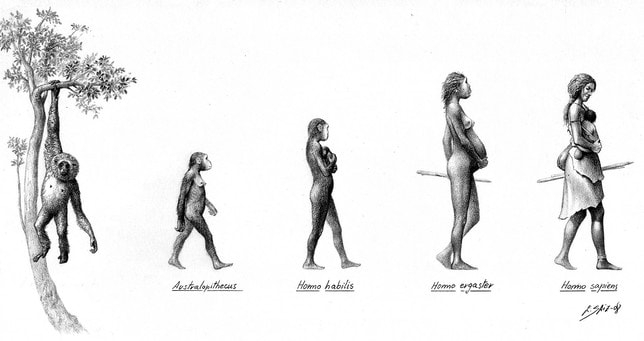

LA PRIMERA PALABRA Esa mañana aquel sapiens que vagaba por el llano no se preocupó, como las demás, por ir a beber agua del río, ni si este bajaba cargado de provisiones, como de ordinario, no se arrojó sobre el cuerpo de sus congéneres, no bramó desde la oquedad donde pasaba sus noches al sentir su pecho afligido, no arrancó hierbas para engullirlas... El hombre que inventó la primera palabra observó a la mujer, camuflado tras unos arbustos, atisbando su silueta recortada por la luz emergente de la aurora, corrió tras ella entre los afilados cuchillos del sol que despuntaba y en su camino, entre flores de colores inusitados, obnubilado, la contempló, descuidada, barzoneando entre las sombras del amplio semicírculo del mediodía. Unas noches atrás, al amparo de algún sicómoro se le escuchó balbucir un sonido extraño —no un chirrido ni un berrido— una articulación que se afilaba conforme contraía la boca alzando la cabeza hacia las ramas, como queriendo percibir el claro influjo de la luna. Durante algún tiempo, solo se la pronunciaba a sí mismo, receloso de su invención, donde escondido, abría el cofre de su caudal, dando rienda suelta a un silabeo extraño, forzando sus cuerdas vocales, su lengua y sus labios, y como tirando de un invisible torcal, arrancarse de dentro aquel estímulo sonoro, respirando entrecortado, hechizado por su alcance. Dejaron de importarle, entonces, aquellos desvelos de antaño que marcaban el rumbo de sus días como ser la avanzadilla cuando migraban en las épocas secas, golpear más fuerte que los demás, llegar el primero al risco; se le antojaban ahora un estruendo: el aullido de una fiera, el bramido del jefe o el quejido de una liebre recién cazada. Solo vivía para aquella voz que le palpitaba, a la que al principio no prestó atención, pero que volvía pertinaz, absorbente, aleteando sobre su cabeza, como el canto de un pájaro: redondo, perfecto, exacto. La escuchó por primera vez en sueños, de boca de una mujer esquiva, cuando corría tras ella entre brotes de avena loca, descubierta de pieles, voluptuosa, juguetona, velada apenas por las matas de gramíneas, y se la susurró al oído, enredados, en pleno éxtasis de placer. Así despertó del mundo de los sueños, corrido de gozo, enajenado por lo ocurrido, con un mensaje inédito. Atrapado desde entonces por aquellos dos fonemas armoniosos, intentó muchas noches retornar al sueño donde todo empezó, pero fue imposible, ese mundo es caprichoso, por su voluntariedad no pudo volver a ver a la mujer que le transmitió el mensaje ni a tocar sus pechos placenteros, su piel ebúrnea, comprendiendo que su función fue engendrar la palabra de la que era ahora portador, y que acarrea como si de un hijo se tratase, a la que se dedica a todas las horas, posada sobre él, como las moscas, como el viento, como la fina lluvia. En el grupo lo escuchan pronunciar aquella articulación sonora, sin que sepan muy bien a qué se refiere, mientras señala al sol, al arcoíris, a la mujer, al fuego, a las nubes. Él tampoco sabe que pretende solo que esa palabra lo es todo: la teme, lo sobrecoge, le augura un temblor de tierra cuando se le aparece, como el que vio siendo niño y abrirse la tierra en dos y a la gente correr desalentada y fuego en los árboles y animales huyendo y ráfagas de viento y ramas sueltas; sabe que es más fuerte aun que todo aquello, se estremece, se le eriza la piel al barruntarla. Se le aparece en cualquier momento, cuando va de caza con los demás, cuando afila un palo contra un canto, cuando olfatea el olor intenso de la sangre, usurpado por ese sonido que lo llama desde el abismo, que lo paraliza y enloquece. Los otros, asombrados, lo empiezan a otear como a un extraño, ya no lo conocen y se miran entre sí cuando lo observan. Una mañana se acerca a la mujer de la que espera un hijo y se la pronuncia muy despacio arqueando los labios, marcándola bien entre los dientes, dejando salir ese soplo de aire que encierra una vida. Ella se asusta, pues no viene empujado solo por el olfato y el sexo como hasta ahora, y lo aleja de sí, ceñuda, con la cara informe por la avanzada gravidez. La mujer le grita, le entorna los ojos y le frunce los labios, receloso no del hombre, sino de su nuevo artefacto, la palabra, esa perversidad del mundo onírico que desconoce.

|

FICCIONES

El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA

ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL

FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

CategorÍAs

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS