|

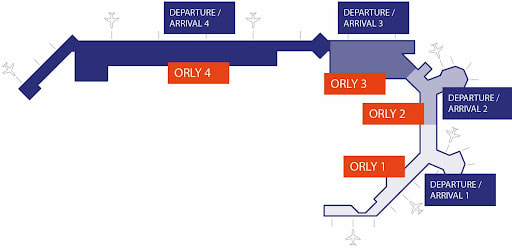

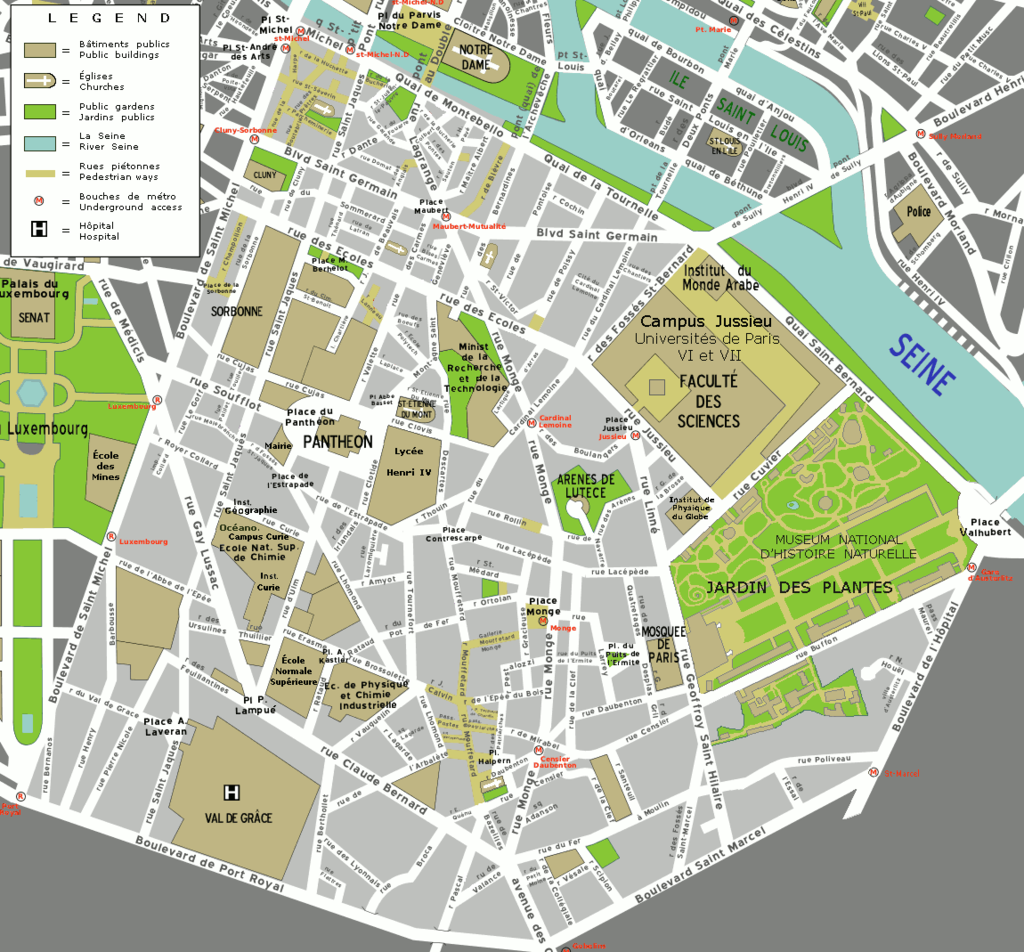

LA TRAVESÍA DEL DESIERTO Son of man, You cannot say, or guess, for you know only A heap of broken images, where the sun beats, And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, And the dry stone no sound of water. [Hijo del hombre, Nada puedes decir o imaginar, ya que solo conoces Un montón de imágenes rotas donde el sol abrasa, Sin que el árbol muerto te dé sombra, ni el canto del grillo consuelo, Y sin que en la piedra seca resuene el agua.] T. S. Eliot Lil había fallecido justo después del parto. El cordón umbilical se le había enroscado al cuello como si el bebé naciera ahorcado. En el paritorio, plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo, Lara y Leo se desgañitaron simultáneamente mientras la matrona, con el bebé en sus brazos, cortaba el cordón umbilical entre ambos. Sintió un escalofrío al recordarlo. Entró en casa intentando serenarse. No había nadie dentro. Ni su pareja ni su perro. Su hogar, salvo la biblioteca, estaba completamente desierto. Se dio cuenta de que le temblaba un poco la mano derecha. Seguía con el miedo en el cuerpo, hasta el tuétano, desde que se hubiese saltado una señal de alto. Dejó las llaves en el recibidor. Colgó la chaqueta en el perchero. En el pasillo, de camino al salón, leyó la carta enmarcada que le había enviado hacía más de tres años el doctor T. Cher Monsieur, Avec les renseignements à ma disposition, je vous confirme l’indication de la radiothérapie et notre capacité à prendre soins de Anfortas. Je vous propose de venir le mercredi 4 décembre si vous le pouvez. Je vous laisse nous préciser l’horaire entre 9h et 16h. Bien sincèrement, Docteur T. Un poco más adelante se volvió a parar para leer con nostalgia, por enésima vez, un poema enmarcado, el primero que le había regalado a su mujer hacía ya cuatro años. En aquel momento todavía no eran pareja. En una librería del Barrio Latino, que ocupaba dos plantas de un edificio situado en la orilla izquierda del Sena, había comprado uno de los sobres que se vendían junto a las cajas registradoras y que contenían poemas transcritos a máquina por jóvenes libreros. Los poemas no se podían escoger. Era obligatorio comprarlos al azar y leerlos fuera de la librería. Desgraciadamente, estaba atestada de turistas, y ya no quedaba ni rastro en ella de Hemingway, Joyce y compañía, por lo que a pesar de que la segunda planta fuese una biblioteca, y de lo reconfortante que era ver a gente joven ganándose la vida transcribiendo poemas en máquinas de escribir antiguas todo el día, no había vuelto a poner los pies en ella. El poema había resultado ser The Best Thing in the World. A pesar de que sabía que al hacerlo se iba a entristecer recitó en voz alta algunos de los versos que Lara había traducido: Verdad que para un amigo no suponga crueldad Placer para cuyo final no haya celeridad Belleza, que no sea serpentina y carezca de vanidad Se habían conocido en un mundo sin redes sociales y en el que, por sus tareas profesionales, traductora y escritor, se habían carteado durante meses antes de llegar a conocerse. Leo, no obstante, estaba sufriendo una larga sequía creativa ante la que sentía una gran impotencia. Absorto como estaba en sus pensamientos tardó en percibir el sonido de la llave girando dentro del tambor. Aunque era la única otra persona que tenía llave de esa puerta, la cadencia con la que desatrancaba el resbalón era tan característica que la hubiera reconocido con incontenible alegría entre un millón. No era la típica persona que se queda esperando con parsimonia e indolencia que se acerquen a ella, mucho menos cuando se moría siempre de ganas de verla. Se encontró en el pasillo, a medio camino, con su perro, que era capaz todavía de desplazarse con garbo y cierta agilidad a pesar de sus doce años de edad. El rabo oscilaba con idéntica precisión a la del metrónomo de un pianista, como si estuviera tocando siempre una bella sonata silente. Se agachó y acarició su cabeza, el pómulo ligeramente hundido por culpa de un tumor en el nervio trigémino que le había sido diagnosticado cuando le hicieron una resonancia magnética en Navidad, durante una de las habituales revisiones de su tumor cerebral. Lo cogió en brazos y lo besó antes de volver a posarlo en el suelo. Lara se había entretenido al colgar su americana en el perchero de la entrada y al cambiarse las botas negras, con algo de plataforma, por unas peludas y acolchadas chinelas, por lo que todavía estaba en el vestíbulo cuando Leo se encontró con ella. Parecía seguir sorprendiéndose al comprobar, una y otra vez, tantos años después, lo nervioso que se ponía cuando se volvían a ver, por poco que fuera el tiempo durante el que hubieran estado separados. —Estaba pensando en ti —al escucharlo, aún ligeramente sorprendida por haberse encontrado de repente con él, sonrió. —¿Y en qué lo hacías exactamente? —En que para mí eres una mujer sin rostro. —Hombre, muchas gracias. —Sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo. — Sí, ¡lo sé! Hablaban sin que existiera ningún tipo de duda al respecto. Se acercaron, mirándose a los ojos, y se dieron un breve beso en los labios, que por mucho que se pudiera interpretar como un saludo protocolario entre ellos no impedía en absoluto que siguiera siendo al mismo tiempo un ademán de lo más emocionado. Desapareció el cosquilleo de su mano derecha en ese momento. No era la primera vez que Leo confesaba que se había enamorado de ella sin conocer ningún detalle del aspecto de su cara. En cuanto a Lara, aparte de estar atónita ante un hecho tan insólito, la había dejado desconcertada. Susodicha confesión, la primera vez que la escuchó, provocó que sintiera por él un inmenso afecto y cariño, que en ningún momento a lo largo de todos aquellos años se había desvanecido. Sin embargo, lo que también había sucedido es que lo considerara su mejor amigo. Escuchar una vez más su declaración de amor, que había sido sellada en varias ocasiones a lo largo de los años desde que hubiera comenzado su relación, evocó aquella red de complejos sentimientos que la habían invadido y aturdido en algunos momentos, de tal manera que su corazón pulsara aceleradamente como un eco que siguiese luchando por no desvanecerse por completo. No hizo falta que le preguntara cuál era, entonces, el motivo por el que se había vuelto, a su manera romántica, insensata y desesperada, totalmente loco por ella en un mundo en el que intentar persuadir a alguien de que es posible estar enamorado sin que medie una atracción física irresistible era como clamar en el desierto. Por muchas veces que se lo dijera, no dejaba de estar perpleja, y aprovechaba para ahondar en la explicación cada vez que hablaban del tema. Aquella vez no iba a ser tampoco una excepción: le dijo que no quería que llegase a pasar que un día ella le hablase y él no se emocionase, o que le pudiera ser indiferente la frecuencia con la que hablasen, porque no había conocido en su vida a nadie con quien le apeteciese tanto hablar, escribiese tan bien, le escuchase con tanta atención y entablase de manera tan cariñosa y profunda una conversación. Mientras caminaban por el pasillo, a pesar de que era estrecho, o quizás precisamente por eso, Leo entrecruzó los dedos de la mano derecha con los suyos de la izquierda, acabando por abrazarla antes de que llegasen al salón. —¿Qué ocurre? Su mano derecha empezó de nuevo a temblar, por lo que dejó de abrazar a Lara, levantando la cabeza que había apoyado sobre su pecho, para tratar de sujetarla con la mano izquierda. —Hoy casi me estrello. —¡Qué dices, Leo! ¿No habrás dejado de tomar la medicación? —No, no. Si los espasmos los tengo desde que hace un rato me salté una señal de stop. —¡Ahhh! ¡Pero cómo que te la has saltado! ¿En qué estabas pensando? —El martes pasado... te vi entrando al concierto de jazz en Escaques... con ese poeta pretencioso. «No sabía cómo decírtelo. No me podía creer haberte visto allí... sin mí. Allí te conocí. Fue donde leí por primera vez tu ensayo». —No estoy atravesando una buena racha. Sabes perfectamente que la tristeza me embarga. A veces me siento sola. No te estoy contando nada que no sepas de sobra. Leo se fue pronto a la cama porque al día siguiente madrugaba. El vuelo TO7751 partía del aeropuerto de Oporto hacia Orly a las diez de la mañana. No fue capaz de pegar ojo en toda la noche. Desde hacía unos meses ya no se quedaban en vela charlando hasta las tres de la mañana. Le hacía daño y lo echaba muchísimo en falta. Apenas desayunó. Cerró la maleta que había dejado hecha la noche anterior, y se aseguró de que no se olvidaba de nada: su carné de identidad, el pasaporte y las medicinas de Anfortas, los números de reserva del vuelo y del aparcamiento, el transportín y el pienso. Cuando volvió a la habitación Lara estaba llorando abrazada al perro. Se sintió como si se estuviera despidiendo de los dos al hacerlo. Se escondió detrás del quicio de la puerta intentando serenarse, sin éxito. —Ven, pasa, Leo —cada vez que le había escuchado hablar con la voz quebrada por la emoción, como en aquella ocasión, algo se le rompía por dentro. Se abrazaron, mientras Leo intentaba, infructuosamente, que no se le escurrieran las manos de sus omóplatos, donde las había apoyado. —¿Has metido las medicinas en la maleta? —preguntó Lara mientras, lentamente, se separaban. —Sí —mintió. Las puntas de los dedos de sus manos, que eran las últimas partes de sus cuerpos que seguían en contacto, se soltaron por completo. —Cógelas y tómalas, por favor. Sabes que voy a estar muy preocupada si no —prorrumpió a llorar de nuevo tapándose los ojos con las manos. Sintiéndose culpable, no tuvo valor para acercarse. Sólo tuvo reflejos para intentar destensar la situación y tranquilizarla con humor: —Sabes que no me permitirían pilotar el avión. Era difícil discernir si ahora Lara sollozaba o reía, pero era evidente que se sentía algo más tranquila. Sabía que habían llegado a un acuerdo tácito en honor al que llevaría y tomaría la medicación a las horas convenidas. Al contrario de lo que había sucedido durante sus primeros viajes en avión, ya no era necesario que le diera a Anfortas ningún tranquilizante. Se había acostumbrado a dormir dentro del trasportín durante las horas que durase el viaje. La compañía aérea no permitía ni siquiera que llegase a asomar la cabeza un momento por alguna de sus aberturas, a pesar de que cobrase por su plaza el doble del precio de cualquier otro billete. De Orly se dirigieron a su hotel habitual de Créteil en taxi. Era un hotel situado en un polígono industrial, a escasos cien metros de la clínica veterinaria, y que era frecuentado por obreros de las fábricas cercanas. Leo había trabado amistad con un joven recepcionista fenicio, Flebas, que había sido pastor de camellos en el mar de Aral hacía algunos años, y que lo había tratado como si fuese un hermano desde que hubiese llegado, hasta el punto de invitarlo a compartir cuscús con su familia en fin de año. Siempre se emocionaba al recordarlo. No había dormido nada, por lo que después de saludarlo se tumbó en la cama del hotel durante largo rato, embargado por un sentimiento nostálgico. Sabía que, muy probablemente, no volverían. La imagen del cuscús lo llevó a recordar una de sus visitas a Belleville, en el distrito XX.º de París, donde vivían principalmente descendientes de argelinos y tunecinos que se habían salvado de morir ahogados en el mar Mediterráneo y que hacían vida con sus vecinos en los numerosos bancos y plazas que abundan en aquella colina parisina en cuanto atardecía, donde las cañas costaban la mitad que en el resto de la ciudad y el plato estrella de todos los restaurantes era el cuscús, que, como se explicaba en un cartel a la puerta de uno de aquellos establecimientos familiares, era un plato comunal, preparado para ser degustado por los comensales rodeados del resto de miembros de la comunidad. Se acordó también de los dos mercaderes sirios propietarios de un bistrot en el casco viejo de Créteil, Le CM, que ocupaba un inmueble enfrente del antiguo ayuntamiento cretelino, de los que se había hecho amigo durante todos los años en que había viajado a París para alguna de las revisiones de Anfortas. No hubiera dejado de ir a aquel bistrot por comer en la mejor brasserie de París ni loco. El día siguiente iría de nuevo a visitarlos. Por la mañana, antes de ir a comer, cogieron la línea 8 del metro parisino. Creyó ver el perfil de Lara en el logotipo de la RATP: sobre un círculo verde fluye la silueta en azul de un rostro indefinido y femenino, que representa a su vez el trayecto recorrido por el Sena en París. Se bajaron en el V.º distrito. Nada más salir de la boca del metro, Anfortas comenzó a ladrar estentóreamente, mientras se dirigían hacia uno de los puentes. Al llegar a él, ante las ruinas de la catedral de Notre Dame, contemplaron el Sena teñido de un intenso color rojo. La cita era a las nueve de la mañana en la clínica Micen Vet, en el número 58 de la calle Auguste Perret. Poco antes, mientras desayunaba en el comedor del hotel, leyó en el periódico que una rotura en uno de los diques de una empresa química había contaminado los ríos, arroyos y canales parisinos, transmutando el agua en un líquido que parecía sanguíneo. De camino a la clínica no pudo evitar pensar en Anfortas mientras tiraba de él, unidos como estaban por la correa. Cuando era joven era Anfortas el que tiraba de los dos, pero ahora, ya casi anciano, había ocasiones en las que se veía siendo casi arrastrado. Los resultados de la resonancia mostraron que, aunque el tumor cerebral seguía estabilizado más de tres años después de haber sido tratado con radioterapia, el mismo tratamiento contra el tumor que afectaba al nervio trigémino había fracasado por completo. Ya era grande y su avance, imparable. Estrechó las manos de los doctores T. y S. con admiración y agradecimiento hacia ellos, ya que habían logrado que Anfortas sobreviviera mucho más tiempo del esperado, y tras informar de las malas noticias a Lara, a sus amigos franceses, y al resto de su familia, volvió a hacer las maletas para regresar a España. Uno de los escasos detalles que tenía la aerolínea hacia los pasajeros que volaban con mascota era que siempre les concedía una butaca que estuviera pegada a la ventanilla. En el vuelo de vuelta, aturdido por la nostalgia que sentía, mientras observaba por la ventanilla el mar de nubes agostadas y sin agua que se desparramaba ocultando el horizonte, rememoró imágenes de sus diversas estancias parisinas: los brumosos paseos con Anfortas por el lago de Créteil, durante los que siempre se las arreglaba para pescar alguna trucha; la búsqueda de libros clásicos en francés, otros sobre París y Créteil, y algunas joyas que fueran desconocidas para él entre las estanterías de la librería Joyen, que ocupaba una casa que había sido utilizada por un comandante de la resistencia francesa, del mismo nombre y familiar de los propietarios de la tienda, durante la Segunda Guerra Mundial, como atestiguaba una placa que estaba colocada en la fachada; el paseo vespertino durante el que se encontró en pleno Marais con una plaza que no figuraba en ningún mapa parisino: poco después una camarera de un restaurante judío de bella fachada enmarcada en hiedra le informó de que habían cambiado el nombre de la plaza unos meses antes para honrar a los cientos de estudiantes del colegio que estaba allí situado y que fueron deportados a campos de concentración nazis. A los tres meses de haber regresado Anfortas empezó a tener dificultades para mantener el equilibrio. Una semana más tarde empezó a perder el apetito. Más adelante, cuando ya no tenía ánimo para intentar levantarse, y poco después de que los veterinarios españoles que habían cuidado de él le pusieran un calmante y una inyección para practicarle la eutanasia, Anfortas falleció en su cama, abrazado a sus padres y a él. Solo les quedaba el consuelo de haberlo tratado como lo que era: un rey. Podrían haberlo enterrado en el cementerio canino de Abros, pero Lara y Leo no dudaron en que no le hubiera gustado nada estar lejos de casa, por lo que decidieron incinerarlo. Se habían separado hacía cuatro meses y, aunque no se habían vuelto a ver salvo cuando Lara iba a visitar a Anfortas, seguían hablando a diario. Mientras esperaban en una cafetería cercana llamada La Capilla Peligrosa a que pudieran recoger la urna con los restos de Anfortas, entró con aire decidido un joven poeta norteamericano al que Lara había traducido. Sabían perfectamente cada uno de los dos quién era el otro, pero aun así él se presentó. A Leo le dio la impresión de que había pronunciado su nombre como si lo hubiese hecho el ujier de la Cámara de Representantes norteamericana al anunciar la entrada del presidente de los Estados Unidos de América en la sala. De hecho, se apoltronó en la silla por si le daba por empezar a dar un discurso sobre el estado de la Unión. No obstante, contra todo pronóstico, le ofreció la mano y, cuando lo hizo, no pudo evitar recordar que había leído a un antropólogo afirmar que era un gesto amistoso que había evolucionado desde que en sus orígenes se utilizase para demostrar que no se llevaban armas. Leo no pudo evitar reírse a carcajadas. Lara lo escrutaba desde el otro lado de la mesa, por lo que se conjuró para intentar no volver a dar un gatillazo. La última vez que habían hablado sobre su obra poética no había dudado en criticar con saña que lo que más se comentase en los cenáculos literarios fuese que en sus recitales luciese con garbo una chaqueta de Prada. A pesar de que se sentía amargado y de que estaba ofuscado, no quería decepcionarla. Algo le había dicho Albert a ella poco después, aunque Leo no fue capaz de escuchar qué. Sin embargo, sí que logró observar cómo ella, justo después, erguía ligeramente la cabeza, mirándolo con ojos de carnero degolllado. Leo había descubierto con emoción que era una señal irrefutable de que se había enamorado. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que la había visto hacer ese gesto. La intimidad que se había creado entre ellos dos le permitió ser consciente, casi anónimamente, de la complicidad y comunión que existían entre ambos. Estaba claro que Albert, al contrario que él, nunca sería capaz de interpretar apropiadamente todo lo que Lara estaba pensando. Con todo, fue dolorosamente consciente de que se había egoístamente engañado a lo largo de todos aquellos años. Por mucho que se esforzase, no sería nunca capaz de llenarla. La televisión del bar, silenciada, mostraba imágenes de Las Tablas de Daimiel y las lagunas de Doñana totalmente vacías de agua. Los acuíferos, completamente secos. Los humedales, convertidos en un secarral. Los arroyos, en senderos pedregosos. No pudo evitar murmurar para sí... Muéstrame toda la soledad y el terror que pueda haber en un puñado de polvo. Salió de su ensimismamiento al oír la voz de Lara. —Fuimos al teatro el fin de semana. Al final, en ver de ir a ver Yerma fuimos a ver la adaptación de Voadora de La tempestad. Miró a través de la ventana las riberas del río, en pleno estiaje, llenas también de plantas secas y agostadas. —Leo, he escrito un poema. ¿Serás tan amable de recitarlo para mí? Me haría mucha ilusión— le entregó un cuaderno abierto por una de sus páginas. Leo lo cogió y, sin pararse a pensarlo demasiado para que no lo embargase la emoción, lo leyó en voz alta de forma pausada: A orillas del Lérez me senté y lloré, Acabé hundida en las aguas del Mitsuse Pero descendí hasta el mar después Y con el retumbar de un trueno estéril y seco Arrostré mi travesía del desierto. Un guitarrista llevaba un rato tocando algunos acordes suaves y melancólicos. De pronto, sin previo aviso, Lara se levantó y le dijo algo al oído. El músico asintió con la cabeza, interrumpió la pieza que estaba interpretando y, tras un breve intervalo de silencio, comenzó a rasgar la guitarra. Lara, concentrada, entonó con voz melodiosa y rota algunos versos de una canción que había traducido y que hablaban de pesadillas y de sueños proféticos, en los que un bebé nacía rodeado por lobos salvajes y hambrientos, y en los que anunciaba la proximidad de una riada provocada por un aguacero. Fue un momento solemne, durante el que se podía caer en trance o en un arrebato violento. Leo se quedó mirando a Lara, mientras volvía a la mesa, como si no fuera a volver a verla. —Disculpadme, por favor. Es un día difícil para mí. Voy a volver a la clínica y esperaré a que me entreguen la urna allí. Se levantó. Inmediatamente se incorporaron también ellos dos. —Leo, te acompaño, por favor. —No, no, no te preocupes. Volveremos juntos a casa, una última vez y para siempre. Se lo debo. Le ofreció la mano al poeta, mirándolo a los ojos. El joven norteamericano se la estrechó después de asentir con la cabeza. Se abrazó con Lara durante un breve instante. Notó algo extraño en el bolsillo de su chaqueta. Por inercia, intentó comprobar qué había en ella, pero Lara le sujetó la mano. —Ya lo harás después, cuando llegues a casa. Estaba tan aturdido que, incomprensiblemente, no era capaz de sentir absolutamente nada, ni siquiera en unas circunstancias tan duras y extrañas. Mientras esperaba en un banco de la sala de espera de la clínica veterinaria, al menos pudo ubicarse en el interior de uno de sus poemarios favoritos. Se veía a sí mismo como uno más de los proletariados alienados que caminan cual rebaño, sin quitar la vista del suelo, por una tierra exangüe y desaprovechada. Se odió a sí mismo por ser incapaz de afrontar el dolor y caer de una manera tan baja en la conmiseración. Caminó, con la urna entre las manos, de vuelta a casa, entre zarzales, abrojos, lotos espinosos y matorrales de acacias espinosas, que bordeaban la calle Sinaí, en la que residía. Una muchedumbre observaba en el interior de un bar cómo dos torres se derrumbaban. Una vez en casa, se encerró en la biblioteca, apoyó la urna en el escritorio, apartó con la mano la pila de libros que estaba leyendo y apoyó la cabeza sobre el tablero. Un rato más tarde cogió una cuartilla de papel, en las que solía tomar notas sobre los libros que estaba leyendo, y le escribió una carta a su hermana en la que le pedía que introdujese la urna de Anfortas en su féretro cuando falleciera, fuera cuando fuera. Tiró el resto de notas al suelo. No tenía ya ninguna expectativa por la que seguir leyendo. Si al menos fuera capaz de volver a escribir..., pero estaba seco. Últimamente sólo había sido capaz de garabatear la dedicatoria de un cuento. Cuándo se cumpliría la profecía de Madame Sosostris... Él debería haber muerto joven. Se sentía igual que Basho, que cuatro días antes de morir enfermo había escrito que sus sueños vagaban por páramos yermos. Buscó en el bolsillo de la chaqueta las llaves del coche, pero no pudo encontrarlas porque había en su lugar una pequeña caja. Al abrirla vio que había en su interior una hoja manuscrita. En los primeros párrafos había un pasaje de un cuento de Salinger que Lara había pasado a mano con su bella caligrafía. Se lo había regalado a ella hacía varios años, habiéndolo también transcrito a mano, y cambiando el nombre de la protagonista por el suyo. Susodicho pasaje era el favorito de Lara. En él su protagonista, un sensible escritor que sufre un colapso mental tras haber participado en el Desembarco de Normandía, lee una anotación que una funcionaria nazi escribió en el interior de un libro antes de que la detuvieran: angustiada, clama que la vida es un infierno. Intentando sobreponerse a su aflicción escribe en el mismo libro una frase de Dostoyevski que afirma que el infierno, en realidad, es el sufrimiento de no poder amar. El último párrafo era una nota de Lara: Me da pudor pedírtelo, porque sé que ya no tengo ningún derecho al respecto, pero quería pedirte un último favor: sé que todavía podrás hacerlo. Escribe un cuento sobre nosotros dos. Fue la matrona la que cortó el cordón umbilical. Nosotros todavía no lo hemos hecho. No hemos hablado ni siquiera sobre ello. Cómo íbamos a hacerlo si éramos nosotros los que ahora estábamos ahogándonos sin saberlo. Al menos, aunque nuestra hija no haya ni siquiera nacido, nos quedará el consuelo si logras hacerlo, y aunque no podamos evitar que nuestros nombres acaben yaciendo también en el agua, de que nuestras vidas, el tiempo que hemos compartido, no tengan que acabar convertidas en polvo pudiendo llegar a ser, en esta tierra estéril y pétrea, igual que raíces que han prendido. Así acababa la nota de Lara. Leo, con una medio sonrisa que hacía que fuera palpable la cicatriz casi imperceptible que tenía sobre el labio superior, y que había sido la única secuela que sufrió alguno de los dos al quedar varias horas atrapados entre los escombros de una torre después de un terremoto, entrecerró los ojos por el fulgor de un relámpago que arrastraba una tempestad cargada de lluvia. No hubiera hecho falta que Lara escribiese algo más. Revitalizado, se incorporó, colocó con sumo cuidado la nota dentro de la caja de nuevo (mañana mismo la llevaría a que la enmarcaran), recogió los libros, abrió las ventanas y, a la luz crepuscular de aquella cruel tarde primaveral, observó asombrado cómo su mano derecha, con la que escribía, y según las contracciones fueron parando por completo, poco a poco dejaba de temblar; abrió uno de sus cuadernos, cogió una pluma enhiesta y comenzó a escribir un cuento de nuevo después de tanto tiempo. A Groucho “Anfortas” Canareira (2010-2023) In memoriam

0 Comentarios

Deja una respuesta. |

FICCIONES

El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA

ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL

FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca

Archivos

Marzo 2024

CategorÍAs

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS