|

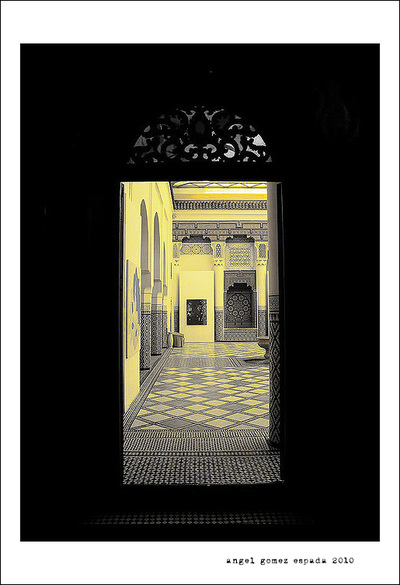

LA PUERTA AZUL Siempre supe que aquella habitación me traería problemas. Era la última, la del final del pasillo. Las casas suelen terminar en una pared o en un ventanal con vistas a un patio con naranjos y jazmín, pero la mía no, la mía terminaba en una puerta: la puerta azul. Nunca me pareció raro que fuera así, de niño uno hace suyo lo absurdo y lo terrible de la vida de una manera arbitraria y casi paranormal, con lo cual un color parecía un final adecuado para mi casa y para lo que yo era por entonces: el niño antes del azul. De hecho, el final de mi casa en realidad no era la puerta, sino aquel color inevitable en el que acababa todo. Cuando crecí lo suficiente como para llegar al pomo de las puertas, traté de entrar allí como en una estancia más que explorar y en la que jugar. Pero aquella puerta no se abría. Ante mi insistencia, me indicaron con claridad que allí simplemente no. Nadie, ni mi familia ni los huéspedes con los que vivíamos, mencionaba siquiera aquel cuarto; la vida de todos terminaba allí, al final del pasillo. No supe imaginar, tan niño, qué convertía aquella habitación en otra prohibición más del crecimiento. Solo quería curiosear, aunque fuera ignorantemente, por detrás de los cuadros o en el interior de los cajones. Pero ya entonces intuí que aquella era la habitación donde yo había nacido y que me hubiera correspondido a mí, el más pequeño de la familia, con lo que mi curiosidad no hizo más que acrecentarse. El paso de los años creó dudas sobre los demonios que alguien hubiera sentenciado bajo llave, sobre sus historias, de amor o de odio, de otros colores más oscuros, de cosas que probablemente no debía saber ni siquiera —o quizás por eso— de mi familia. No acertaba a ver si la maldición sería saberlo o no saberlo. Pasé mucho tiempo planeando la forma de forzar la cerradura, buscando la hora más apropiada (por la noche no, mi madre apenas duerme), ideando otros métodos de acceso más allá del color. Pero los años pasaban y yo no daba con la manera de acceder a aquel espacio, de traspasar aquel final, de ir más allá de lo que yo había sido hasta entonces y poder conocer la parte de mi vida que estaba allí, a unos pasos, tras esa puerta y ese azul, y que hasta entonces no había vivido. Aquella noche, la que sería la última, empecé a comprenderlo todo; volvía a casa demasiado vencido, quizás también demasiado borracho. El sigilo y el respeto por las puertas nunca ha sido lo mío, con lo que para no despertar a todo el mundo preferí llegar a mi habitación por la enredadera de la pared, desde el jardín. Trepé un par de minutos, empujé la ventana, me dejé caer en la cama y dormí muy profundamente. Me desperté a media mañana en un cuarto que no reconocía pero que identifiqué de inmediato por el color, tan distinto al del mío y al de mi vida hasta entonces. De repente estaba allí, en el lugar prohibido que guardaba el misterio, la habitación más allá del azul donde nunca debí ir y cuyas historias, ahora obvias, tal vez nunca debí conocer. Tal vez. Tan extraño, tan familiar al mismo tiempo, tan en su sitio, tan mío desde siempre, tan sin esfuerzo. Comprendí entonces que lo crucial no era ya el haber aprendido quién era yo en aquel cuarto, más allá de aquella puerta y aquel color, sino el haber creado un acceso a tal conocimiento. Desde aquel momento me supe inmune a imposiciones, tristezas y conjuros, al menos a los que me habían correspondido hasta entonces. Aquel día supe dónde había vivido, quién había dejado de ser, y que al entrar en aquella habitación ya había salido de mi casa. Solo me quedaba marcharme, irme quizás hacia otros misterios en otras casas o en otros patios, todos ellos más allá del azul en el que me cuentan que nací soñando con naranjos y con olor a verano.

1 Comentario

LOS CAMINOS Y, para asombro de todos, detallaron con qué ingenio habían superado el océano de arena triste, cómo habían sobrevivido a los géiseres de espuma, a los bosques de fango y niebla, a las cimas, a las trincheras, al ondular áspero de ciertos mares interiores que hubieron de surcar. Dijeron que no volverían, jamás. Pero mintieron. Y solos ya ante los manjares ofrendados, con los ojos llenos de sabores, manchados los rostros de las dulces mugres de los alimentos, solos ya como nenúfares orillados, y colmados con los licores eruditos de todas las sabidurías, se dijeron que bueno, que tal vez pudieran curiosear, una sola vez más. Al sur. —Puede que sea hacia allá. —Puede. Los habían recibido ansiosos los vecinos, al alba de algún sol de levante, atentos a las nuevas que traían y a los gestos que esbozaban, novicios de las tierras incógnitas que eran todos ellos, con las manos colmadas de las bagatelas de la bienvenida y los rostros pudorosos de los que quedan al calor de las lumbres y al amparo de las ventiscas. Preguntaron y se les dijo, desbarataron como niños las ofrendas, palparon como barraganas, escrutaron como centinelas celosos los restos de la incursión, las palmas de sus manos y el unto de sus pies. Revelaron ellos entonces que aquello era hermoso, que se habían revolcado en apacibles campiñas de papel, remontado mansos arroyos de néctares multicolores, yacido en joviales minas de algodón. Relataron cómo eran los montes de piedras preciosas, las extrañas construcciones de coral que fecundan las cuevas de allá, las torpes alas de los monstruos de los que tuvieron que escurrirse. Volvieron, desde luego, para pisar las margaritas, para mancillar los suaves descampados donde aún florecen las amapolas y los tarros vacíos de almíbar que motean los senderos, para alisar con dulzura las serpentinas ensortijadas en las malezas, descalzos como sólo se está descalzo de deseo. Volvieron, y siempre lo habrían de negar, sólo por acariciar los valles lúgubres desde las lomas, por mirar las lunas encarnadas y mustias, por besar los restos amontonados de lienzos y artificios en las colinas, los aperos descalabrados de los tiempos de los que tanto habían oído hablar. —Por aquí no es, se decían, pero es tan bello. —Sí. Volvieron una sola vez, para recolectar apenas un saco de memorias que llevar a sus familias, y acallaron la avidez de decirse que habrían de atesorar los aromas, los guijarros, la humedad. Y juraron que no regresarían jamás a sentir esas brisas gélidas, esas opulencias apiladas, esas estrellas sofocadas. —Será por allí, se dijeron, más al Sur. —Es posible. Les despidieron como a moribundos y como a moribundos los miraron atajar por las laderas de plata, lentamente, y llegar a los imposibles acantilados de metal y perderse, lentos insectos, en las altas selvas del segundo atardecer. Vagaron días enteros, aligerando las provisiones y los ropajes, acurrucándose en las simas para reposar, danzando en los prados, gritando en los despeñaderos. Antes, mientras preparaban la expedición, los ancianos les habían revelado insólitos artilugios que debían buscar, dibujado extrañas marcas que debían esquivar, retratando increíbles criaturas a las que sortear. Y a los pocos días descubrieron una aldea, una enorme y deshabitada villa florecida de musgo, de roca, de vacío. Y anduvieron en ella y holgazanearon y treparon a colosales armazones, bromearon en vanos inmensos al quejido de la melodías vespertinas y la paz de las ausencias. Estaban solos como los monstruos en sus guaridas, y abrazaron, como dicen que ellos hacen, la osamenta de los muertos, el polvo de los utensilios, lamieron los labios abatidos de los retratos hasta rodar, como soles de ocaso, por los suelos rasos y desternillarse de risa sobre los enseres blandos en los habitáculos. Subieron a las azoteas y apaciguaron en la más alta el sueño de los dioses que decretaron los albores, que pintaron las estrellas, que esculpieron los frutos primigenios y tiñeron las flores de los valles. —¿Ves algo?, preguntó uno. —Nada. Arrojaron después cachivaches sólo por el placer de escuchar el lloriqueo de la colisión, otearon los horizontes sólo por complacerse en el radiante lamento de la distancia y les embobó la breve virulencia de una tormenta que les obligó a cobijarse en las alacenas y soportar las sacudidas de las ramas errantes, las aves sometidas, los retales desorientados que se les venían encima. Divisaron algo más tarde una corta hilera de personas. Y bajaron los peldaños mugrientos de descuido y éxodos para esperarlos. Los apresaron, claro, en cuanto depusieron las sonrisas con las que aguardaban a la avanzadilla de hombres bastos, tras rendir las palmas de las manos a los giros cacofónicos de las ramas talladas con las que los apremiaban. Eran extraños estos hombres, los sentaron contra un muro mientras los examinaban y palpaban con temor, a pequeños golpes de los báculos primero y con los dorsos de las manos después. Los circundaron entonces con víveres y lascas de oro y pétalos lacios, y pusieron agua a calentar en grandes tinajas que encontraron en los subterráneos, y derramaron en ellas hierbas húmedas, yescas secas, costras de árbol que traían consigo, y sumergieron esponjas en la pócima para asearlos con usura hasta que no quedó en sus pieles ni una brizna del camino. Las hembras eran hermosas como las marismas, suaves como arena negra vertida con prudencia, y los reconfortaron cadenciosamente para que volvieran a iluminarse con la paz de sus delicadezas, a relampaguear, a enmarañarse, a expiarse. Los dejaron marchar entonces, tras canjear sedas por aullidos, regazos por alhajas de papel, tras señalarles ellos los cobijos del norte y los otros la manera de fundirse con las cordilleras para evitar a los cancerberos alados del sur. Y siguieron el camino durante lunas demediadas, con el ansia de alcanzar las quietudes de los confines del mundo, los manantiales de confeti, los iracundos cráteres de canela y algodón de los que tanto habían oído hablar.

—¿Será aquello?, se interesó uno. —Probemos. Pero no lo era. Y se nutrieron, apurados ya los alimentos que habían racionado hasta la nada, de los barrizales de miel en las alturas, abrevaron en los viscosos charcos de caramelo, masticaron por distraerse las cortezas de las plumas caídas de las aves errantes, o perdidas, o desertoras que merodeaban por los cielos atormentados. Y contemplaron divertidos durante el día grandes campos de girasoles que viraban enloquecidos hacia el sol más propicio y por la noche luciérnagas danzarinas que los abarcaron con sus mil colores y sus cándidos garabatos. Y siguieron caminando más aún, durante incontables jornadas, y en cada cumbre de las cordilleras nevadas de añil a la que escalaban, en cada cúpula de las urbes despobladas a la que trepaban, en cada abismo al que resbalaban, continuaron con el ritual de preguntarse el uno al otro: —¿Por allí tal vez? —Quizás. EL ABANDONO Nunca nadie supo por qué aquella propiedad jamás fue ocupada por su dueña, después de los acontecimientos surgidos por esas fechas conocidos por todos nosotros. Cuando descubrieron la vivienda todo se encontraba exactamente en el sitio que ella lo había dejado. La cómoda con sus perfumes, los mismos que acostumbraba a usar. La cortina de tul blanco plisada cubierta de polvo durante setenta años, el peine y el cepillo que usaba para el cabello. Una loción de marca para la limpieza facial. También las pantuflas delante de la silla donde solía sentarse para maquillar su rostro. Todo se había detenido en el momento de la partida. Quizá una salida apresurada pocos días antes de que estallara todo en mil pedazos, y pocos días antes de los primeros intrusos que entristecieron gran parte de la nación. Existía una urgencia que no admitía esperas ni indecisiones. Ella bien lo sabía pero siempre había retrasado la partida. La gente no paraba de hablar que la caída era inminente, que entrarían primero por las mujeres, las violarían sobre las camas, les abrirán las piernas con la ayuda de las rodillas para luego penetrarlas sin que mediara nadie. El orgasmo por la violencia y el deseo cumplido sería casi inmediato. Mientras más se movieran, más se les echaría encima. Los otros no podrían hacer nada, los primerizos harían lo que les diera la gana. Puede ser por esto por lo que escuchó o por voces de otros que la convencieron. Preparó la primera valija que encontró y puso allí lo que más le convenía. Se pasó la mano por los pechos resguardándose de una sensación que la amenazaba, posiblemente de alguien que ya la estaba vigilando desde algún edificio alto, desde una tarima o desde el balcón agazapado y ya a unos pasos de ella indefensa. En realidad, bajo esas circunstancias, todo era posible. Hizo un esfuerzo y se imaginó el porte del hombre que le tocaría en suerte: un metro ochenta, cara maciza, hombros musculosos, unos ojos marrones y muy grandes; una inusitada violencia tácita en las manos, por el hecho de apretarla o sobarle las piernas con fuerza e ímpetu arrollador. Hacía mucho que nadie la había tocado y posiblemente eso fue lo que motivó que cayera en elucubraciones insólitas, en fantasías provocadoras. Era una solterona de toda la vida, con contactos esporádicos. A veces metida en la cama sin saber por qué. Nunca deseó hombres imaginarios. Lo haría ahora. Al mismo tiempo, le dio rabia a ella misma por ubicarse tan mal en una situación equivocada, por confundirse con una diferente, por dejar que esa imagen prostibularia que de ningún modo era real cobrara importancia en su vida, fuera de verdad, tangible y dispuesta a todo. No sería amable, no le diría lo que deseaba, sino todo lo contrario: la obligaría a quedarse quieta por un tiempo más, el que precisara él para quedar conforme con la vinculación carnal para luego volver a la mesa por un trago de alcohol o quien sabe que tomarían ellos. Se entretuvo en otros pensamientos que la hicieron dudar, no sabía si irse o quedarse para constatar si era la persona que tan bien lo había imaginado en sus pensamientos. Puede que la altura fuese otra. No siempre uno puede acertar con lo que mide una persona, a veces uno se confunde por poca cosa, si lleva borceguíes o zapatos, si se ha dejado un jopo que le nace como una mata erecta hacia arriba y le da la sensación que es más alto de lo que se pensaba o mantiene los hombros alzados, (nada más que para impresionar). Otro detalle podría ser la posición de la cabeza muy elevada sobre los hombros y aún estirada por un cuello que aspira a más y que por esa razón mantiene los ojos muy arriba sobre la cara sin pestañear. Ese día armó y desarmó la valija varias veces, volvió a elegir lo que necesitaría, calculó el peso, pero se arrepintió y nuevamente la alivió con menos ropa. Al terminar se maquilló frente al espejo, se largó un líquido de buen aroma en el cuello de un perfumero como una costumbre aprendida y ocultó su boca en un vaho circular cubriendo por unos minutos también el mentón. Cuando finalizó se alzó las cejas e hizo una mueca estúpida como si necesitara divertirse con ella misma. Se levantó, buscó apremiada la cartera de cuero cobrizo y miró por dentro los billetes que guardados en un sobre se encontraba justamente en el fondo encima de otras cosas. Hubo que ordenar parcialmente lo que traía ahí dentro para alcanzar con la mano el sobre abierto. Contó cuántos eran y se sintió segura, hubiera querido tener más dinero, pero eso era lo que había podido conseguir en esas circunstancias. Miró con detenimiento el dormitorio, revisó cada cosa como asegurando que todo quedaría tal cual, sin deterioros. Prendió y apagó varias veces las luces del techo, se acercó a las lámparas que se ubican por lo bajo y constató que funcionaban, se agachó y husmeó como un animal debajo de las camas y vio al gato con sus verdes ojos que lo petrifica todo sin pedir nada. La cola le temblaba por momentos, las dos patas delanteras unidas y casi convertidas en una sola de color gris. Se preocupó de ir hacia las otras habitaciones e hizo lo mismo, fue mirando cada cosa que le pareciera abierta o enchufada o desordenada, asegurándose que todo estuviera en su lugar. Arrancó la hoja del calendario, una cifra grande aminoraba los meses, se leía fácilmente: 2020. Y antes de mojarse las manos todavía se quedó unos minutos mirando esa cifra. Lavó la vajilla sin apartar los ojos, secó los vasos y procuró que el departamento estuviese bien ordenado. Acomodó las colchas de la cama y le puso leche al gato, de ese modo terminó lo que quería dejar preparado, salió de la última habitación cuando ya despuntaba la tarde, empujó la puerta para luego salir y quedar en el pasillo del piso. No hizo otra cosa que cerrar la puerta de calle. El invierno, con sus primeros días fríos, la obligó a levantarse el cuello del tapado, se apretó una mano para sentirla y caminó, caminó sin saber bien por dónde iría. Le daba lo mismo cualquier sitio, enfiló por la avenida principal hasta que el ruido de los autos la cansó muy pronto. Ahí fue que decidió entrar a un bar, vio una mesa vacía que le gustó y hasta allí caminó segura. Se sentó y pidió un café. Un desconocido de repente se le acercó, y balbuceó en voz baja. —Me puede decir la hora, hace ya un rato dejé la casa. Me olvidé el reloj pulsera, hay mucho movimiento en todos lados, a la gente se le nota el apuro en la cara. No se sabe bien cuándo ocurrirá, pero ocurrirá, no le quepa la menor duda, dijo el desconocido mientras sacaba un cigarrillo del atado aplastado por uno de sus lados. El hombre fumaba ansioso, despedía pequeñas islas de humo, por momentos se daba vuelta en la silla como si esperara a alguien. Nervioso, se frotaba las manos. Ella no hacía otra cosa que seguir con la cabeza baja, pensativa, hasta que de pronto se le soltó de la boca una pregunta demasiada obvia. —¿Usted a quién espera? —Me dijo que estaría apenas sonaran las campanadas de la iglesia. —¿Se imagina lo que le pudo haber pasado?— habló ella mirando la calle unos minutos, perdiendo el tiempo con los curiosos ojos que volaban de un lado al otro. —Son tantas las cosas que me faltaría demasiado para describirlas. —Hay muchos peligros, pensamos que no son tantos, pero si no no aparecerían como ahora tantos cadáveres en el río. Mire, no se la pensaba mostrar, pero ya que se ha interesado por mí, se la enseñaré. Se desabrochó el saco con cuidado; entonces le dejó ver una pistola bastante importante por su tamaño, un tambor grande, una empuñadura fuerte con un caño que huía hacia adelante. Al ver el arma, ella abrió más los ojos, tartamudeó y volvió a preguntarle envuelta en una seriedad que no podía disimular. —¿Y usted se piensa que con ese arma los podrá enfrentar? Ya hace unos cuantos días atrás que alguien dio una conferencia dando a conocer el armamento que ellos traerán, vienen de lejos, no se van a arriesgar con la única posibilidad que tienen de atacar estando tan lejos de su tierra. —La verdad no me interesa el armamento que traen, yo lucharé con coraje, me arriesgaré si es necesario— dijo orgulloso, pensando que había dicho las palabras justas. Ella lo miró desconfiada, se tocó suave las perlas del collar, bebió un sorbo del café y apoyó luego las manos en su pequeño mentón redondo y antes de echarse los cabellos cerca de los hombros habló nuevamente. —Eso no sirve hoy en día, al coraje lo suplantan las armas infrarrojas, tendría que haber ido a la conferencia de la municipalidad. Ellos han hecho un seguimiento, saben cómo se mueven, quiénes son los que los dirigen. Antes no sabían donde estaban parados, pero ahora teorizan en exceso, hacen gráficos de incursiones anteriores, porque ya han estado. ¿No le parece increíble? —Una cosa es que nadie los tuvo en cuenta cuando leyeron el primer petitorio y entonces en las afueras de la ciudad se agrandaron a lo grande. Claro, muchos quedaron mudos del miedo. El miedo paraliza, esconde la razón. —No le quepa la menor duda. Él la miraba como si ella le hubiera quitado los argumentos para demostrarle que con esa arma no le bastaba.

Los dos al mismo tiempo bebieron lo último que quedaba del café. Una mujer delgada, demacrada por lo que ocultaba o por el apuro de la corrida se acercó agitada a la mesa y le tomó a él repentinamente la mano. No hubo tiempo de presentaciones, la recién llegada explicó ahora muy sofocada la inminencia del acontecimiento. Dejó prever que a lo sumo sería cosa de dos horas como mucho. Se sintió apabullada y él le sostuvo con cuidado un brazo, el otro lo dejó caer como un péndulo hacia abajo de la mesa. —Ya es hora, tenemos que irnos, no sea cosa que nos encuentren— le propuso el hombre a ella. Empezaba a anochecer, el vapor frío le salía de la boca a la gente en las calles. Varios hombres se aparecieron en la esquina del bar, como si se hubiesen puesto de acuerdo: todos vestían de la misma manera, con capas de plástico negras cubriéndose la espalda. Uno de ellos se puso la palma de la mano en la frente como visera y miró confiado la escena del bar. Los presentes se asustaron y el hombre con la mujer recién llegada volvió a insistir que con la noche la gente más extraña se dejaría ver. Habría reuniones secretas, gente con deseos de venganza. Curiosos que lo quisieran saber todo. —La gente ante el peligro se disfraza. Debemos apurarnos, no podremos hacer nada cuando caiga la tormenta. Después de estas palabras la levantó del asiento con la ayuda de los dos brazos, ella se quedó unos minutos todavía parada al lado de él, hasta que los dos en un gesto improvisado con la ayuda de la cabeza saludaron y se fueron del bar. Él tuvo problemas para salir, pero después de una breve escaramuza se abrió paso sin dificultad. Querían algo de él, pero nunca se supo las razones. El motivo de cierto enfrentamiento que superó airoso. Los de la capa finalmente entraron y la que quedó sentada y sola tuvo la oportunidad de salir sin que ellos se dieran cuenta, apuró el paso, se notaba que corría, que deseaba ganar terreno, irse de allí aunque dejase todo, sin importarle lo más mínimo lo que dejaba. Le corría un apuro inusitado, se dejó ir camino abajo hasta la orilla del amarronado río del Plata. Se recostó sobre una pared vencida y el primer rayo la sacudió a pesar de haber caído a unos metros de donde estaba. Comenzó a llover. Una voz grave la llamaba, pero no era para ella, hablaba en un idioma que desconocía, el aviso era para otra mujer con su mismo nombre. Escuchó atentamente y encontró en lo alto una mano que se agitaba y la confundía. Miró la anchura del río y al volver la vista para ese lugar distante, por arriba, no vio más la mano que se agitaba. Desesperada y no sabiendo qué hacer, pensó que lo mejor sería regresar a la vivienda, volver a guarecerse, cubrirse con lo que fuera, esperar lo que le tocara en suerte, quizás encontrarse con ese hombre imaginado, atravesar el trecho que le faltaba, cruzar la ciudad entera y esperar dentro de su habitación lo que le tocara en suerte. Lo mencionó por segunda vez y entonces sí se sintió conforme. .AVI Esta mañana hemos afeitado a papá. Aunque más bien debería decir que le he afeitado yo, porque la enfermera se ha limitado a traer una maquinilla desechable y un par de toallas blancas. Ahora papá tiene el cuello rojo y pequeñas motas de sangre por todas partes, pero eso no parece importarle demasiado. Dice que se parece a Marlon Brando y yo no sé qué pensar. Marlon Brando está muerto. La verdad es que el resultado no ha sido maravilloso, pero ese cuello ha sido afeitado demasiadas veces y la piel no está para muchas florituras. Y no es tan fácil como parece, hay que estirar la papada para que la maquinilla no se enganche y tener mucho cuidado con la comisura de los labios. Todavía recuerdo cómo él me afeitó a mí cuando yo era un crío. Papá va a morir dentro de dos minutos y siete segundos. Fuma en la cama mientras esperamos a que le traigan la bandeja con la comida. Hemos cerrado la puerta para que nadie le vea. Da una calada y deja la boca abierta. El humo escapa despacio, como si acabaran de dispararle en el estómago. O hubiera echado a arder desde dentro. Fuma como si quisiera prenderse fuego, pero eso no tiene nada que ver con la enfermedad, siempre ha fumado de esta manera. —Lo primero —dice— es tener claro qué es la muerte para ti—papá lleva toda la semana hablando de la esencia de la vida—. La mayoría de la gente ni siquiera piensa en esto, cuando es el punto de partida. Vivir sin pensar en la muerte es como el casco histórico de Madrid. Hecho sobre la marcha. Con casas pegadas unas a otras. Que sí, que es verdad que es muy bonito, pero en el centro ya no vive nadie. Papá me señala con la mano en la que tiene el cigarro. Se ha rascado el cuello y tiene restos de sangre en las uñas. —Y os diré más —también señala a mi mujer, que está sentada junto a la ventana—. Me duele pensar en todo el tiempo que hemos pasado trabajando en un negocio sin llegar a comprender que al final todo se reduce a cero. El negocio dejará de existir en algún momento después de nuestra muerte y habremos pasado media vida en un lugar que ya no existe. ¿Dónde se supone que debemos encajar esa idea en nuestras cabezas? Creo que el hecho de que su cuerpo esté a punto de colapsar estimula el cerebro de papá. Estira la mano izquierda con cuidado. Ayer se arrancó el catéter con la esquina de la mesilla. Bebe agua y sigue: —Qué fea se nos pone la boca a las personas cuando bebemos — junta los labios como si estuviera dando un beso—. De verdad. Qué asco de bocas. Deberían hacer los vasos opacos. —Papá, lo hacen para que podamos ver lo que… —¿Me dejas que acabe de hablar? Y sin darme tiempo continúa. Con la edad su cara se ha alargado pero su mandíbula sigue igual de pequeña, lo que provoca un efecto extraño. Me da miedo reconocerme en mis muertos. —Ya te darás cuenta —dice—, tu madre no paraba de repetirlo justo antes de aquello —con aquello se refiere al accidente de mamá—. "La vejez es como un globo con cristales dentro". Sí, eso decía. Tu madre era una maldita lunática, pero llevaba razón. Se tarda un tiempo en entender aquellas cosas que repetía sin cesar, pero al final lo comprendes y te das cuenta de todo. Ha conseguido que mantengas una conversación con alguien que no está. Ella te habló hace un par de años y tú le respondes ahora. Cariño —cierra el puño y se besa el pulgar—, ya entiendo lo del globo —y susurra— "no te puedes mover". Entonces se queda callado. Sus ojos se arrastran por la habitación como si estuviera buceando. Como si buscara un espejo para confirmar que aún sigue aquí. Y de repente habla. No mira a nadie, sólo habla. —Hijo, al final la vida no es más que un gigante que juega a cogernos y a lanzarnos contra la superficie de un lago a ver cuántas veces consigue hacernos rebotar. Disfruta —deja caer el brazo y el cigarro rebota contra el suelo— mientras estés en el aire. Cierra los ojos y apoya la cabeza en la almohada. Tiene los dientes apretados y la boca abierta. En la vida real no hay una máquina que pita. Al menos no en todas las habitaciones. Supongo que no hace falta. Me giro hacia mi mujer. —¿Lo has grabado?

|

FICCIONES

El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA

ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL

FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

CategorÍAs

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS