|

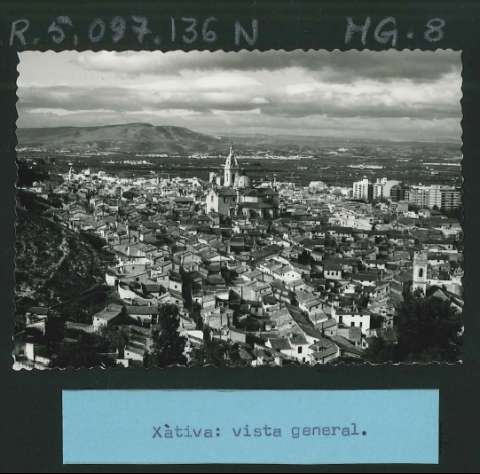

RETORNAR El mando del televisor se desliza entre los dedos de mis manos que sin control juguetean con él, pasando de un canal a otro, sin más objetivo que el de la propia supervivencia. Mantengo la mirada fija en la pantalla, contemplo imágenes que, vacías de contenido, se suceden en serie ante mis ojos enrojecidos por el cansancio. Mientras, en mi cerebro, desenhebrado, retumban como un eco machacón las noticias sobre el covid. El bicho, así llamado por buena parte de ciudadanos, nos tiene confinados, enclaustrados en casa, sin otra expectativa que la de dejar pasar las horas ante la caja mecánica, al tiempo que algunos, como yo, vemos acaecer con amargura la lenta extinción de nuestros negocios, de nuestro pan de cada día. —No te duermas —me amonesta María, levantando la voz llena de júbilo—. Escucha lo que acaban de anunciar en Antena 3. A partir de pasado mañana, podremos abrir de nuevo el bar. ¡Llamaré a los muchachos para que se preparen! —¡No seas inocente, cariño! ¡El bar de mi amigo Juan dio en quiebra durante la última oleada! ¿Por qué habría de irnos mejor a nosotros? Desempolvaremos la llave, la giraremos y esperaremos a que el local se llene. ¿Eso es lo que esperas? —respondo en tono irónico y con cierta brusquedad. Ya no albergo esperanza alguna de recuperar nuestra fuente de ingresos, por ello me exaspera esa eterna candidez con la que mi esposa se aferra a un futuro incierto, en cuya negrura naufragan mis pensamientos. Son casi setenta años los que cargo en la mochila. ¿Quién habría de interesarse por un hombre que, de no lograrse la revivificación de aquello que le proporciona el sustento, de aquello que lo eleva y dignifica en su condición humana, sucumbe inexorablemente ante una vejez desvalida? Me acomodo de nuevo en el sillón, mientras la silueta de María se diluye entre los párpados perezosos de mis ojos que vuelven a caer lentamente. Al menos, todavía cuento con un día, veinticuatro largas horas y sus correspondientes minutos. Debo prepararme para arrostrar la catástrofe, escapar de casa, huir de la monotonía del zapeo televisivo que como un cepo vil aprisiona con sus puntas de hierro la base de mi cerebro, aniquilando toda pobre idea que pudiera surgir de él. A día de hoy se ha levantado el confinamiento. Con emoción, casi con lágrimas en los ojos, traspaso el umbral de la puerta que da acceso a nuestra casa. Una maravillosa sensación de libertad invade hasta el rincón más escondido de mi alma. Ahora, de nuevo me es lícito hinchar los pulmones con aire puro sin que en el intento estallen, a no ser de alegría; ahora, una vez más, las palmas de mis manos se extienden sensuales para acomodarse al vacío que ocupan los gases del aire y acariciarlos. Por fin, doy el paso, me ajusto la mascarilla y me pierdo en esa libertad que añoraba desde solo Dios sabe cuánto. Las viejas calles de este pueblo mío, mudas testigos de un pasado rico y floreciente, me invitan con el silencio impertérrito de sus gargantas de piedra a seguirlas, a descubrir quizás en el lecho duro de su vientre respuestas que calmasen mi sed, que restituyesen el rumbo a una vida que muere en la monotonía y en el desaliento. Piso con vehemencia, una vehemencia cercana a ese fervor que el enamorado siente cuando solapadamente roza la mano de la amada, el firme de unas callejas que en otro tiempo fueron escenario de mis juegos infantiles, de mis pequeños deslices amorosos, cuando la oscuridad me servía de cómplice, y me dejo arrastrar por la voz profunda de su llamada. He llegado a la plaza del Mercat. Antes de continuar hasta les Arcadetes de Alboi quiero admirar una vez más desde el Bellveret, allí donde la subida al Castell comienza a empinarse, la silueta de Xàtiva, los tejados multiformes de sus casas, los palacetes, las iglesias de esta ciudad que fue romana, pero también musulmana y cristiana; respirar aquí, en lo alto, ese perfume tan propio suyo, a pebrella y a romero, a salvia y a tomillo, volver a sentir de nuevo esas pequeñas cosas que no hace tanto me parecían insignificantes, en las que casi no había reparado, simplemente porque formaban parte de la asiduidad del día a día, y me había acostumbrado a su presencia. La plaza del Mercat está hoy, ya de buena mañana, abarrotada de vecinos que no de otra forma que yo han salido de sus jaulas, esculpidas en oro o en latón, ¿a quién importa de qué sean? Los empuja el deseo de ver el cielo azul, el ansia por descubrir tras esas mascarillas frías e impersonales la estima de los amigos, de los otros moradores del pueblo que una vez más acuden a ese lugar querido y frecuentado por todos. Me detengo unos instantes al pie de la vereda que conduce al mirador para contemplar el escarpe de su ascenso, «demasiado empinado para un hombre que casi traspasa la barrera de los setenta», pero hoy no me siento viejo, y mis pies caminan resueltos y soportan el peso que se les ha encomendado como carga ligera y liviana. Instintivamente, vuelvo la mirada hacia atrás. Todavía parece resonar en mis oídos la voz chillona de mi tía Ambrosia llamándome a la cordura, cuando en la efervescencia de mi adolescencia salvaje subía esas mismas cuestas con la bicicleta cargada a las espaldas. Sin aliento me seguía la pobre hasta que la redondez de su cuerpo la vencía. Jadeante se paraba en seco y levantaba el brazo amenazante mientras yo, jubiloso, me alejaba de su vista. ¡Lo que son las contrariedades de la vida! ¡Si la tía Ambrosia levantara la cabeza! ¡Si pudiese apreciar la calva circunscrita por bucles canos y grises que me adorna la testa! ¡Si pudiese ver que ahora soy yo quien renquea, que soy yo ese a quien una araña sin sentimientos le ha tejido una tela de surcos profundos en la piel del rostro! Pero no es momento de detenerse en reflexiones amargas, que la barca de Caronte todavía no ha echado amarras en mi orilla. Mi pie izquierdo ya ha alcanzado el firme de la explanada, a corta distancia lo sigue el derecho. Alzo la barbilla al cielo mientras entorno los ojos e inhalo aire, aire hasta reventar. ¡Me había faltado tanto! Un momento de felicidad sublime que nadie, pero sí algo, un algo que me recome las entrañas, que me devuelve a esa incertidumbre cruel que no me abandona, es capaz de ensombrecer. Y de nuevo mi alma queda presa en la cárcel de la desesperanza y del desaliento. El sollozo de un muchacho, sentado junto al monumento dedicado a la pelota valenciana, atrae mi atención. Con las palmas de las manos esconde sus ojos enrojecidos por amargas lágrimas que le recorren el rostro hasta humedecer la parte superior de una camisola vieja y blanca, salpicada con sucios manchurrones, que medio le sobresale por encima de cortos vaqueros, dejando entrever sus rodillas ensangrentadas. Me acerco a él con tiento. ¡No quiero asustarlo! ¡Parece tan perdido! —¿Qué te ocurre, muchacho? ¿Te has caído al subir? Llevo una botella de agua. Te lavaré la rodilla para que no se infecte. ¡Verás como enseguida te sientes mejor! —No necesito su ayuda, señor. Y... Si se me infecta, pues mejor para mí. —Pero, ¿qué dices? Mira que no te entiendo. Un joven de tu edad que prefiere enfermar, y que no se deja ayudar. ¡No me irás a decir que eres un gallina, que por un poquito de sangre se te cae el mundo encima! —Ni mucho menos, señor. Créame, solo soy un pobre diablo, tal y como me llama mi madre, al que los chicos de mi edad detestan. Sí, me la tienen jurada. En la escuela, nadie quiere tenerme en sus equipos de trabajo, paso los recreos solo, apartado en una esquina. Hay días en los que, dando vueltas por el recinto del patio, me acerco a alguno de los corrillos que se forman para hablar con ellos. Al ver que todos se dispersan como si hubiera llegado la peste, entonces me percato de mi fracaso. No hay día que no llegue a casa con un arañazo. ¿Cómo piensa que me he hecho estas heridas en las rodillas? Usted lo ha dicho: me he caído, pero le aseguro que ha sido con ayuda. Zacarías, el grandullón de la clase, me ha esperado con su grupo a la salida y me han puesto la zancadilla. Yo he salido huyendo y me he refugiado aquí, como hago siempre cuando suceden estas cosas. Detengo la mirada en sus ensortijados cabellos oscuros, en sus grandes ojos castaños que ahora parecen implorar auxilio, y me recuerdo a mí a los catorce años. En mi escuela también había un “Zacarías” que intimaba a los menos fornidos como yo; al que nunca podía plantarle cara porque me faltaba descaro y labia para responder. Él y sus colegas de turno también se las buscaban para tomarme el pelo cuando podían. Hasta que conocí a Enriqueta. Se instaló en el pueblo con sus padres a finales de curso. No tenía amigos, así que no había nada que perder: me armé de valor y me acerqué a ella. Al poco, éramos inseparables en el patio. Y lo que más regocijaba mi ego era sentir esa envidia escondida en nuestro “Zacarías”. Porque, aunque Enriqueta no era especialmente guapa, era extremadamente resuelta y tenía respuesta para todo. ¡El pobre muchacho sonrojaba cuando ella le hablaba, incluso cuando ridiculizaba sus alardes de fortachón! Al año siguiente los padres de Enriqueta volvieron a mudarse, pero yo estaba curado: ¡ya no había “Zacarías” que me acoquinase! Mi relación con la clase había mejorado. Entonces comprendí la esencia de las relaciones humanas, la grandeza de contar con una amiga, el significado de confiar en uno mismo. De nuevo, fijo la mirada en el muchacho y me siento junto a él, dándole una cariñosa palmadita en la espalda. —¿Sabes, chico? Soy dueño de un barecito pequeño en la calle Farjas. Si te parece, te invito a que vengas a visitarnos. ¡Cuando a ti te vaya bien! A veces se juntan allí los hijos del camarero, que serán poco más o menos de tu edad. Nos alegrará mucho verte. Yo también tuve mis problemillas en la adolescencia, y te aseguro que todo pasa. ¡Anímate, te espero! Casi no puedo creer las palabras que yo mismo acabo de pronunciar. Por un momento, he dejado de sumergirme en lo que considero mi propia tragedia personal, he abandonado ese sentimiento de autocompasión que como un garrote vil amenaza mi existencia para socorrer al joven. Sin que sus labios hagan una sola mueca para responder a mi propuesta, se levanta y se despide, desapareciendo cuesta abajo. Le sigo con la mirada hasta que sin motivo aparente su imagen se desvanece. Me froto los ojos, «¿acaso estoy soñando? ¡Imposible, el muchacho era de carne y hueso, incluso lo he tocado...! ¡Lo he palpado con las manos!». Meditabundo, continúo el rumbo hacia les Arcadetes de Alboi. Soy persona que ama el sentido común, que odia cuando las cosas se salen de traste, y ahora parezco estar delirando. Pero, es que, además, en el jovencito había visto reflejada la historia y contratiempos de mi juventud. Tenía la impresión de que había mantenido una conversación con el mismísimo espíritu de mi adolescencia. Era como si hubiese confrontado de nuevo aquellas contrariedades, que entonces semejaban montañas insalvables, con la ayuda de la sabiduría de los años y de la experiencia. «En esta vida siempre hay soluciones para todo. Seguro que el muchacho también encontrará su camino» silabean mis labios finalmente mientras dejo atrás el pueblo y me dirijo hacia el canal del Bellus donde se emplaza el acueducto medieval. Siempre me ha cautivado pasear por sus alrededores, evocar su fastuoso pasado, experimentar como el aroma de su entorno embriaga mi olfato hasta tomar asiento en los pulmones. No diré que ese interés mío por la historia sea actual. Recuerdo que en el instituto se me daba bien la materia, y, si no hubiera sido por lo que fue, hubiera acabado estudiando la carrera. Pero, en fin, las cosas son como son, y no es momento ahora de lamentaciones, precisamente ahora que otras preocupaciones minan una capacidad de resistencia en mí que ya casi se disipa sin remedio. De repente, el vocerío procedente de una arboleda a pocos pasos de donde me encuentro hace que levante la vista. Un hombre joven, de unos treinta años, achanta verbalmente a otro que lo supera en edad. Tan acaloradamente lo increpa que no ha advertido mi presencia. —Vamos, enderézate, no te dejes apabullar por ese malnacido que te echó del trabajo. Desde que ocurrió hace dos meses, no has levantado cabeza. Te has ido hundiendo en un agujero negro del que no logras salir. ¡Mírate! Pareces un mendigo borracho. Tú, mi padre, que cuando era niño velaba mis deberes del colegio, que cuando estuve a punto de abandonar los estudios no medía el tiempo que pasaba junto a mí, y yo era consciente de tu cansancio, de los cercos morados e hinchados bajo tus ojos. Te recuerdo fuerte, haciéndole frente a la vida. No es la primera vez que pierdes un empleo. Sin embargo, ahora te refugias en tu propia desgracia: mamá murió, yo, vuestro único hijo, ya no estoy en casa, y para colmo te despide ese indeseable de tu jefe, a tu edad. Te has aislado. Has dejado de frecuentar a tus amigos y no dejas de beber. Créeme, no voy a tolerar que te conviertas en un pordiosero y, aunque también yo pierda mi trabajo, no me iré de aquí hasta que no reacciones. Haz memoria y no olvides tus buenos consejos: afronta los problemas con entereza, que siempre existe otro camino. Las reflexiones del muchacho hacen que incline la cabeza porque en ellas, en ellas soy capaz de reconocerme. Veo a ese hombre frustrado y desmoralizado en el que me estoy convirtiendo, a ese hombre que, acobardado por las vicisitudes sociales del momento, se cobija en su infortunio personal y en la rutina de un zapeo televisivo que lo tiene atrapado. ¡No hace ni un cuarto de hora, sin ningún derecho, he adoctrinado a un muchacho! ¿Quién lo diría? ¡Yo, un viejo que se consume en el mar de la incertidumbre y de la desesperación! «Pero aconsejar es una cosa y padecer la derrota otra», escucha una voz interior mi cerebro que se empeña en justificar esa actitud mía, ofuscándose en racionalizar una conducta cuyo desenlace solo puede terminar en desastre. Contemplo a padre y a hijo una vez más, recuerdo aquella victoria de la juventud cuando solo era un adolescente y me era lícito comprender el significado de la libertad de escoger, de la existencia de las encrucijadas, del camino alternativo, y me doy la vuelta, y lloro con rabia, una rabia que emana de la indignación y del enfado que siento por haber permitido que un pesimismo estéril, que una desesperanza sin parangón doblegasen mi voluntad. Imagino la paciencia inagotable de María, siempre dispuesta a infundir en mí ese aliento, esa ilusión que el avance de los años me hacía perder, y me sobreviene una nueva avalancha de lágrimas que nubla mi vista. Me gustaría poder seguir escuchándolos, pero la distancia entre ellos y yo aumenta, y la niebla se hace cada vez más densa. Un suave zarandeo de hombros me devuelve la conciencia. Es María. Mis ojos, todavía entrecerrados y húmedos descubren con regocijo la ternura de su mirada, el perfilado sensual de sus labios carnosos, que a pesar de la edad todavía encuentro atractivo, y le tiendo la mano, tan solo guiado por el deseo de buscar la suya y sentir entre las mías su mano de compañera.

6 Comentarios

|

FICCIONES

El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA

ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CANAREIRA, A. D. CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL

FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

CategorÍAs

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS