|

INMUEBLE I De noche cuando los ruidos escasean y los pasillos se suman a otros pasillos, sé que nosotros no existimos, sé que no volverás, que el mañana no volverá o que el día vendrá y ocupará de golpe tu lugar (y yo no te reconoceré y los instantes fluirán así sin pensar nada), cuando de repente alguien viene y no lo reconozco, no llego a verlo, no llego a ver su rostro y los sonidos de los demás pisos son los mismos que se responden siempre, simples destellos en los pasillos silenciosos en los que brillan los pilotos del temporizador como ardientes colillas en las sombras —y así sin pensar nada, hasta que la luz emerja de nuevo con ese profundo rumor de beso que el cemento forja a su alrededor. INMUEBLE II París 1970 o 1973. Los perros, los titulares de los periódicos, el claxon repetido de un coche en el pasaje y los novios en taxi. La ventana sólo entornada y toda transparencia se agranda cuando la puerta, todas las puertas se cierran o es sencillamente el rumor de las llaves tiradas sobre una mesa y el cigarrillo que a sí mismo se fuma, igual que aquí. Se advierte al fondo ese reloj parado en la escena de los teatros, cuando el actor ya no sabe lo que hay que decir o como si, en un pasillo, mirara de repente quién pudiera seguirlo, ante un espejo que reflejara entonces que no hay nada frente a él, ante un espejo olvidado de instantes muertos más fuertes que la muerte y quizá haya alguien inmóvil en un lecho y quizá se adelante a una cita que nadie le ha propuesto. Unos pasos se alejan: se acercan. Hablan también por las escaleras. Un tacón suena. Vasos tirados por los suelos. (Domingos claros y vacíos o que sonaran del revés, las horas mal medidas, tan lentas. Puntos de referencia reales pero provisorios, aviones, arrabales, pero del todo inciertos). A veces, sólo al paso del metro se siente temblar los cristales y la fuerza del mundo o algo primero como un paso calmoso sobre un parqué que tiembla, casi palabras. Martilleos que no se oyen. No se oye lo que está encerrado en la piel ardiente, el tiempo afuera, de pie las voces. En frente las grúas andan como trazadas en el cielo y todo parece tan nuevo y la proximidad tan grande que basta un soplo para borrarlas. El cielo está algo gris, las cosas más bien amarillas a causa de un mediodía de otoño. Abajo alguien mira una moto mientras mastica un bocadillo. Un negro con su abrigo largo, pegado a la parada del autobús, retoca en el suelo figurillas, máscaras, cinturones, y se sienta en el banco, de espaldas. Tiene un gorro de lana y los transeúntes de cada día tienen todos el mismo cuerpo, los mismos brazos, las mismas piernas. Pero no se sabe si van o vienen, no se sabe ya en qué momento lo hicieron. El dedo de la mendiga es, sobre su bastón de aluminio —cuando se para titubeante para insultar a los comercios-- rollizo, ensombrecido por la mugre y por la tierra. Los árboles velludos hacen gestos incomprensibles hasta el piso tercero de esos inmuebles de pesados frontones de piedra. La estación recta marca un poco más lejos la hora, entre columnas dóricas de hierro negro y los carteles, se ven aún banderas en un coche, como niños que corren, pero eso es todo. La luz recula esta vez y, hasta el horizonte, no se oye, de nuevo, más que el rumor de la ciudad. Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO

0 Comentarios

I CREPÚSCULO DE LOS DIOSES Viena, 14 de abril. Cena para tres en casa de mi amigo Otto von Z... Él es el tipo de austríaco de clase alta, elegante, refinado, alemán de corazón, francés de modales. Riquísimo en otro tiempo, repara las brechas de sus rentas tratando con negocios bastante misteriosos: vende metales. Se venden muchos metales en la Europa central, en la actualidad. Trocitos de cobre, a los que el vulgo denomina balas de fusil. Agujas de tricotar piel humana: bayonetas. Y esas lindas máquinas enteramente de acero, esas máquinas de descoser la existencia que son las ametralladoras. Dejémoslo. Los negocios de mi amigo Otto no me interesan. Lo que me interesa es el tercer comensal. En confidencia, no tenemos derecho a pronunciar su nombre y mucho menos, a escribirlo. Se trata de una de las personalidades más eminentes de la intelectualidad alemana (tomen por ejemplo, como elemento de comparación, al rector de nuestra facultad de derecho de París). Mi rector germánico es una de las cabezas del partido de Von Papen (1). Conoce personalmente al mariscal Von Hindenburg (2) y al Kronprinz (3). En él se encarna el alma de esta vieja y poderosa camarilla monárquica en la que se funden generales, grandes terratenientes y Herr Professoren: La Alemania de antaño. ¿Por qué diablos se encuentra en Austria en lugar de dirigir su universidad en esta hora memorable en la que la Alemania del mañana se despierta? ¿Turista? No: exiliado. * * * A ese pontífice de la reacción alemana, los hitlerianos no le prohíben formalmente residir en su país. Le han rogado cortésmente que suspenda sus lecciones y se vaya a tomar el aire al extranjero hasta nueva orden. Él es quien ha deseado verme a mí. Quería instruir a un periodista francés sobre la verdadera naturaleza del movimiento hitleriano. Yo espero sus diatribas, una explosión de furia o, al menos, confidencias desengañadas. Se trata de un alemán del Norte y de la especie violenta, del tipo «superhombre». La luz de los candelabros talla en bulto redondo los músculos de su gruesa cabeza cúbica. Resopla vorazmente entre la plata y la porcelana fina. Uno presiente que se hincha de manduca para ahogar su ira. Yo le planto un par de banderillas: —Evidentemente, cuando comparamos a su amigo Von Papen, tan cortés, tan de raza, tan culto, con Hitler, quien, pese a todo su genio de agitador, no es... Nada más que un autodidacta... —Napoleón también era un autodidacta y un agitador. Seriamente, con sinceridad, ese gran intelectual alemán, ese representante de las antiguas clases alemanas dirigentes acaba de comparar a Hitler con Napoleón. La Alemania de antaño puede odiar en secreto al jefe de la Alemania de hoy, pero lo admira y lo sigue porque le tiene miedo. Inútil reproducir al detalle lo que ese sabio profesor me ha comentado. En materia de política extranjera su facultad de comprensión no se eleva por encima del odio más brutal. Los polacos, para él, son «dreckmist» [bazofia, estiércol] (4). En cuanto a política interna, cuando dejo caer en la conversación el nombre de Einstein, mi interlocutor responde en los mismos términos: —Lástima que ese granuja de Einstein no haya vuelto a Berlín. Me habría gustado verlo balancearse al extremo de una cuerda, ahorcado bajo la puerta de Brandeburgo. ¡Oh, serenidad de la ciencia pura! Eso basta para caracterizar el nivel moral del personaje, eso explica asimismo por qué los hitlerianos surgidos del pueblo no tendrán dificultad alguna en suplantar a la antigua oligarquía espiritual o nobiliaria. ¿Y el porvenir? Por fuera, mi eminente rector cree en la inminencia de una agresión simultánea de franceses y polacos. Obsesión de esa «guerra preventiva» que atormenta a todos los alemanes no marxistas, pertenezcan al partido que pertenezcan. Por dentro, me deja entender sin necesidad de palabras que los actuales dirigentes del nacional-socialismo no permanecerán durante mucho tiempo como únicos animadores: —El verdadero dueño de la situación —me dice textualmente— es el general Von Hammerstein Equord (5) (generalísimo) y su Reichswehr (6). ¡Con qué ternura me habla de esa Reichswehr, imbuida de los viejos principios, fiel a los antiguos ideales! ¡Con qué esperanza también! Un conflicto entre esas viejas tropas y las hordas de los camisas pardas, he ahí una eventualidad que no parece disgustarle. ¿Esperan los dioses, en su crepúsculo, que Parsifal, con su espada luminosa, anuncie la próxima aurora? Es posible. El rector come camembert: —¡Qué queso! ¡Qué país, Francia! Me gusta ese país, sabe usted. Es nuestra «florecilla azul» propia, los Welt-Leute [traduzcan: los hombres que conocen el mundo]. * * * Por haber elogiado el camembert y a Francia en presencia de un periodista francés, de golpe le entra miedo. Le espeta a Otto con una voz sorda: —Lo que digo carece de importancia. El señor no conoce mi nombre, ¿no es cierto? Por último, con no sé qué entonación de temor degradante, animal, con una risita de cascabel que tardaré mucho en olvidar: —Hablar de política con un francés, si se supiera eso en el extranjero,... sería fusilado (sic). «Ich waere erschossen». Los dioses de antaño tienen miedo del hitlerismo, tanto miedo como los pobres fantoches de ayer, políticos socialistas o dirigentes sindicales que revientan de miseria y de pena en los campos de concentración (7). Le he preguntado al rector si no podría darme recomendaciones para tal o cual de sus eminentes colegas, que han permanecido en activo y en gracia ante los nacional-socialistas. En la manera con la que ha reclamado su gabán, comprendí que había metido la pata. Una vez que se fue, mi anfitrión me dijo entre risas, con un hilo de amargura en su ironía: —En cualquier caso, ¡qué alternativa hay entre hacer el Anschluss (8) con este tipo de nacionalistas prusianos o con los hitlerianos! Otto von Z... cree pese a todo que el pueblo austriaco consumará el Anschluss hagan lo que hagan por impedirlo. Cree de igual modo que mi viaje a Alemania es totalmente inútil. Los hitlerianos, a su parecer, ni quieren ni pueden tener ningún contacto con un periodista «welche» (9). NOTAS (1) Franz von Papen (1879-1969), militar, diplomático y político monárquico alemán de confesión católica, nacido en Westphalia, perteneció al partido Zentrum; se le achaca, por sus intrigas desacertadas, entre ellas la de hacer caer al gobierno Brüning, el ascenso y posterior asalto al poder de los hitlerianos [Todas las notas son del traductor, si no se especifica lo contrario]. (2) Paul von Hindenburg (1847-1934), mariscal alemán y general en jefe del ejército durante la Primera Guerra Mundial, presidente del Reich desde 1925 hasta su muerte. En 1933, nombra a Hitler nuevo canciller de Alemania. (3) Guillermo de Hohenzollern (1882-1951), conocido como Guillermo de Prusia o Kronprinz, fue hasta 1918 el último representante de la monarquía alemana en el poder. (4) Las traducciones entre corchetes son del propio Hauteclocque. (5) Kurt von Hammerstein-Equord (1978-1943), general de extracción aristocrática, comandante en jefe de la Reichswehr, cuyo hijo Kunrat participaría en el complot fallido contra Hitler en 1944, se opuso frontalmente al nazismo; su perfil irreductible fue descrito en la novela-documental Hammerstein o el tesón del poeta, ensayista y narrador H. M. Enzesberger. (6) Fuerza de defensa del estado o ejército alemán durante la República de Weimar (1919-1935). (7) Hauteclocque será uno de los primeros periodistas en hablar abiertamente de la existencia real de los siniestros campos de concentración. (8) Planificada durante años, la incorporación, anexión o unión de Austria con Alemania en el seno de un mismo estado se produciría finalmente cinco años después, en marzo de 1938. (9) Del alemán welsch, término al que Voltaire da el sentido de galo, porque principalmente se dirigía a los franceses, es medianamente peyorativo y significa «extranjero que no habla la lengua germánica»; sería el equivalente a nuestro franchute o gabacho. Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO

Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO

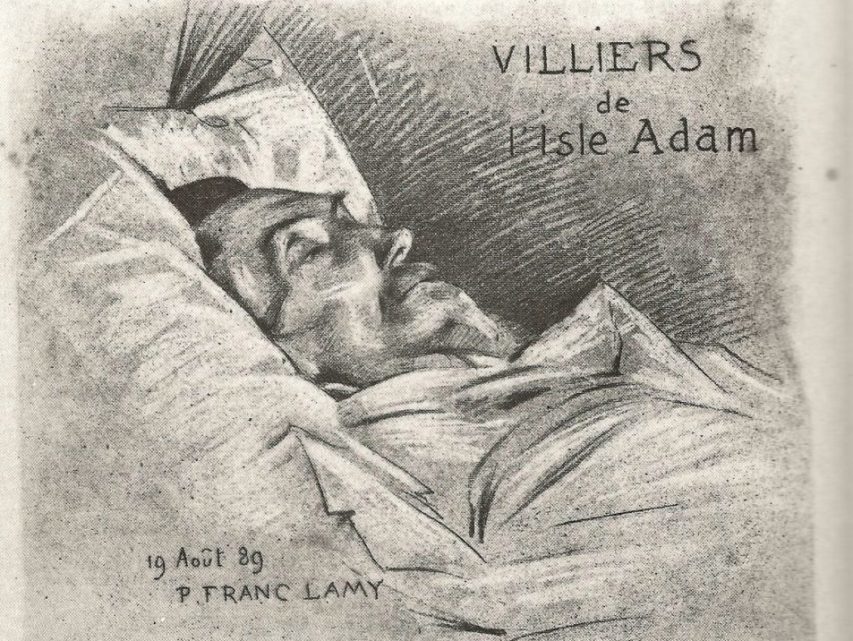

COMO PARA CONFIAR EN ELLO Una mañana gris de noviembre, me apresuré a bajar por la dársena. Una llovizna fría remojaba la atmósfera. Los oscuros transeúntes, ocultos bajo paraguas deformes, se entrecruzaban. El Sena amarillento transportaba sus barcos mercantes como desmesurados abejorros. Por los puentes, el viento fustigaba bruscamente los sombreros, que sus dueños disputaban al espacio con esas actitudes y contorsiones cuyo espectáculo siempre es tan doloroso para el artista. Mis ideas eran pálidas y brumosas; la preocupación por una reunión de negocios, aceptada desde la víspera, acosaba mi imaginación. Me acuciaba la hora: resolví refugiarme bajo el tejadillo de un portal desde el cual me sería más cómodo hacer señas a algún simón. En el mismo momento advertí, exactamente junto a mí, la entrada a un edificio cuadrado, de aspecto burgués. Se había alzado en la niebla como una aparición de piedra y, a pesar de la rigidez de su arquitectura, a pesar de la niebla apagada y fantástica en la que estaba envuelto, le encontré, de inmediato, un cierto aire de cordial hospitalidad que me serenó el alma. —¡Ciertamente —me dije—, los huéspedes de esta casa son gente sedentaria! Este umbral invita a detenerse en él. ¿Acaso no está la puerta abierta? De modo que, con la mayor educación del mundo, aire satisfecho, sombrero en mano, pensando incluso en un madrigal para la dueña de la casa, entré sonriendo y me encontré, de lleno, frente a una especie de salón de cubierta acristalada, por el que caía, lívido, el día. En las columnas habían colgado ropajes, tapabocas, sombreros. Habían dispuesto mesas de mármol por todas partes. Varios individuos, con las piernas estiradas, las cabezas elevadas, los ojos fijos, el aire positivo, parecían meditar. Y sus miradas eran irreflexivas, sus rostros del color del tiempo. Había carteras abiertas, papeles desplegados junto a cada una de ellas. Y me di cuenta entonces de que la dueña de la casa, con cuya cortesía de bienvenida había yo contado, no era otra que la Muerte. Examiné a mis anfitriones. Ciertamente, para escapar a las preocupaciones del incordio de la existencia, la mayoría de los que ocupaban el salón había asesinado sus cuerpos, a la espera así de algo más de bienestar. Mientras escuchaba el rumor de los grifos de cobre sellados a la tapia y destinados al riego diario de estos restos mortales, oí el rodar de un simón que se detenía delante de la estancia. Caí en la cuenta de que mi gente de negocios me estaba esperando. Me di la vuelta para aprovechar mi buena fortuna. El simón, en efecto, acababa de desaguar en el umbral del edificio, a unos colegiales de juerga que necesitaban ver la muerte para creer en ella. Me percaté del coche vacante y le dije al cochero: —¡Al Passage de l’Opéra! Poco tiempo después, en los bulevares, a falta de horizonte, el tiempo me pareció más cubierto. Los arbustos, la vegetación esquelética, parecían, con las puntas de sus ramitas negras, señalar vagamente los peatones a los agentes de policía todavía adormilados. El coche se apresuraba. Los transeúntes, a través de la ventana, me trasmitieron la idea del agua que fluye. Una vez en mi destino, salté a la acera y me metí por el pasaje atestado de caras preocupadas. En el otro extremo, observé, justo enfrente de mí, la entrada de un café, hoy día consumido por un famoso incendio (pues la vida es un sueño), al que habían relegado al fondo de una especie de cobertizo, bajo una bóveda cuadrada, de aspecto tristón. Las gotas de lluvia que caían sobre el acristalamiento superior oscurecían aún más el pálido resplandor del sol. —¡Era allí donde me esperaban —pensé—, copa en mano, miradas brillantes, mofándose del Destino, mis empresarios! Giré entonces el pomo de la puerta y me encontré, de lleno, en una sala en la que, desde lo alto, lívido, caía el día, a través de la cristalera. De las columnas colgaban ropajes, tapabocas, sombreros. Habían colocado mesas de mármol por todos lados. Varios individuos, con las piernas estiradas, la cabeza elevada, los ojos fijos, con aire positivo, parecían meditar. Y sus rostros eran del color del tiempo, la mirada irreflexiva. Había carteras abiertas y papeles desplegados al lado de cada una de ellas. Observé a aquellos hombres. Con certeza, para escapar de las obsesiones de la insoportable consciencia, la mayoría de aquellos que ocupaban la sala había asesinado hacía mucho tiempo sus “almas”, a la espera así de algo más de bienestar. Mientras escuchaba el sonido de los grifos de cobre, sellados a la tapia y destinados al riego diario de aquellos restos mortales, me vino de nuevo a la cabeza el rodar del coche. —Seguro que —me dije a mí mismo—, a la larga, al cochero le ha afectado una suerte de embotamiento, pues me ha vuelto a traer, tras tantos rodeos, sencillamente, a nuestro punto de partida. Aun así confieso (si hay equivocación), ¡EL SEGUNDO VISTAZO ES MÁS SINIESTRO QUE EL PRIMERO!... Volví pues a cerrar, en silencio, la puerta acristalada y regresé a mi casa, bien decidido —despreciando este ejemplo y suceda lo que me suceda— a no entablar negocios nunca más. Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO

DELANTE DE LA ROPA TENDIDA POR MI MADRE, EN EL PUEBLO A Victor Groulhard ¡Ropa tendida por los brazos de rosa de mamá...! Primitiva prueba de la cubeta con sus cenizas de sarmiento... Huevos nevados del jabón... Francas bofetadas de la paleta... Decisivas caricias del pozo... Muy pura cuerda que va desde los acerolos hasta ese trofeo de orejas de elefante al que se parece la higuera... Luego, las pinzas tutelares... Y, finalmente, sobre ese flotante candor, los sutiles lingotes del sol virgen... ¡Ropa tendida por sus brazos de rosa! Hostias... Linos de alba... Nenúfares de brisa... Páginas de amapolas... Lienzos de luna... Pergaminos en viñetas de insectos... ¡Ropa tendida por sus brazos de rosa! Ingenuo aroma de la lejía... Que sube a abrir el palomar de los recuerdos... Y se perciben gestos blancos de aparecidos en los espejismos de antaño... Y se saborea la buena leche de rediles revueltos... ¡Ropa tendida por sus brazos de rosa! Pues es la exposición de las obras sencillas de las mamelas de mi casa... ¡Estados de alma de mis ancestros entre la adelfa y el olivo...! Hijo, ¿acaso emanas de la rueca o de los velos de las capelinas...? ¿Acaso serviríais de ajuar a la posteridad, venerables cabellos de antaño...? ¡Ropa tendida por sus brazos de rosa! ¡Oh, esos dedos de abuela sobre esos resaltes de abuela...! ¿Acaso chorreas, saliva laboriosa, desde esas telas sobre la verbena y las sandías? Bravas hadas que en sueños huís bajo el emparrado en verano y ante una lumbre de cepas en invierno, ¿quedaron vuestras ensoñaciones entre sus mallas...? ¡Ropa tendida por sus brazos de rosa! Oh pañales Oh mandiles Oh visillos Oh manteles del festín familiar en el que el más anciano dice una oración... Oh sábanas puestas en el alféizar al paso de la virgen... Oh sudarios... ¡Ropa tendida por los brazos de rosa de mi madre! CIGARRAS A Paul Valéry El Tiempo reza el rosario del Sol. En estas horas de color tesoro de iglesia, cachetes de ángeles de mar, de los que comeremos, sonríen sobre los brazos verdes de los candelabros cuyas arandelas de hierba seca vocalizan. A través de las cintas blancas del pequeño valle dorado, uno de cuyos viñedos se asemeja a un idilio de Teócrito y a una bucólica de Virgilio el otro, vienen y van peregrinos en blusa, ceñidos con una diadema que echa brotes, tenaz, pese a la bola de tela mediante la cual una mano a cada veinte pasos la borra, perentoria. En un vergel, maese Espantapájaros marca el compás por encima de un atril con notas de cereza ejecutadas al pífano por un pastor de corderos balantes bajo un vuelo vivaz de golondrinas que tricotan el espacio. Entre tanto, ante su umbral ornado de madreselvas, un anciano en vanguardia afila la anual guadaña, como si lustrara con el cierzo un mar de fondo. El Tiempo reza el rosario del Sol. Provenza, junio de 1891. Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO

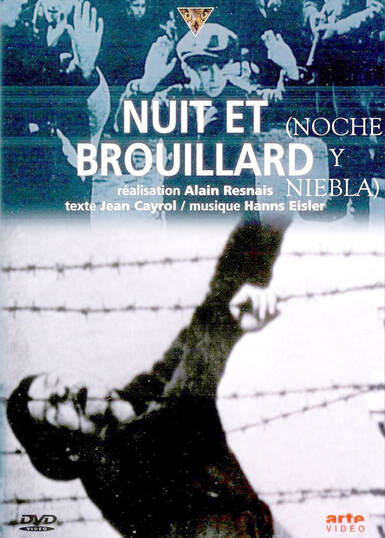

Quizás hoy no sea fácil hacerse una idea, siquiera aproximada, de la enorme conmoción que supuso el estreno en 1955 del documental Nuit et brouillard [Noche y Niebla], cuya realización fue encargada al gran cineasta francés Alain Resnais (1922-2014) por el Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, con motivo del décimo aniversario de la liberación de los campos. Su título, de origen incierto, que algunos relacionan con versos de una ópera de Wagner, remite al código de un decreto, firmado en 1941 por el mariscal Keitel, con el cual se pretendía perseguir los delitos de conspiración, sedición y desobediencia al III Reich en todos los territorios ocupados. En uno de sus apartados, se especificaba en concreto que todos los enemigos de Alemania, una vez arrestados, habían de desaparecer sin dejar rastro. A partir de material requisado a los propios nazis, tomas efectuadas por Resnais, música del compositor austríaco, alumno de Schönberg, Hanns Eisler, y un comentario redactado por el poeta y resistente bordelés Jean Cayrol, el filme, una obra maestra visual y textual, se convirtió en un clásico de los campos de la muerte. Sus treinta y dos minutos de duración, con el recitado del actor Michel Bouquet sobre un montaje perfecto que alternaba imágenes en blanco y negro y en color en torno a una temática de una crudeza jamás vista hasta entonces, traspasaron el ámbito de lo artístico para convertirse en un manifiesto incontestable, un golpe a las conciencias, que enfrentó con valentía, memoria y vergüenza a la creciente indiferencia y al olvido deliberados frente a la mayor barbarie de la historia de la humanidad. Su calidad como obra creativa y como documento histórico a la vez no impidió, sin embargo, que se topara en su recorrido con serios contratiempos. La censura, sin ir más lejos, puesta en marcha por un gobierno que pretendía encubrir el bochornoso papel colaboracionista del régimen de Vichy, fue uno de ellos: una imagen mostraba el quepis de un gendarme mientras custodiaba en un velódromo a presos judíos que esperaban su traslado en tren a los campos de exterminio. En el clima reaccionario en el que vivió el país durante los años cincuenta, el documental fue contestado y repudiado por gran número de políticos, que no advertían en su difusión nada más que un escollo en la renovación de lazos (básicamente económicos) con la Alemania de la postguerra. Para colmo, su exhibición fue vetada en el festival de Cannes, con lo que el escándalo se acentuó aún más, máxime cuando veteranos deportados amenazaron con manifestarse por sus calles disfrazados de presos. En medio de la confusión creada, este fue parte del escrito que Jean Cayrol publicó en el diario Le Monde, el 11 de abril de 1956: «Francia rechaza con todo esto ser la Francia de la verdad, pues la mayor matanza de todos los tiempos, no la acepta sino en la clandestinidad de la memoria... Arranca salvajemente de la historia las páginas que ya no le agradan, retira la palabra a los testigos y se hace cómplice del horror... Amigos alemanes, es la propia Francia quien hace caer su noche y su niebla sobre nuestras relaciones amistosas y cordiales.» A pesar de todo o gracias a eso, la película logró abrirse paso por las salas europeas para revelarse como la mejor arma contra aquellos que empezaban ya a mostrarse en público y sin disimulos como revisionistas o negacionistas. Tal fue su impacto e influencia, en Francia especialmente, que su emisión y estudio acabaron siendo incluidos en el programa escolar de la asignatura de Historia. El comentario de Cayrol, que sufrió en sus propias carnes la terrible experiencia de la deportación durante tres años, dio cuenta, sin acritud, casi con una terrible dulzura poética, de la «mayor carnicería de almas de todos los tiempos». Ese texto escrito, magníficamente integrado en el montaje de Resnais, no fue publicado impreso en papel hasta mediados de los noventa por la editorial Fayard (es de suponer que para sortear una cierta disociación entre lo escrito y lo filmado). Su redacción está marcada una y otra vez por su puntuación sincopada y posee tanto brío en la frase corta y tanto nervio en la palabra, tanto poder de evocación, que es capaz por sí solo de hacernos imaginar la proyección del documental como si estuvieran pasando cada fotograma por delante de nuestros ojos. He aquí, pues, de forma independiente, la traducción a nuestra lengua, tan necesaria ahora como entonces, de esa noche y esa niebla angustiosas y sobrecogedoras, de cuya versión alemana se ocupó en su día nada más y nada menos que Paul Celan. NOCHE Y NIEBLA (Comentario) Guion del film de Alain Resnais Incluso un sereno paisaje... un prado por el que revolotean los cuervos, con su siega y su quema de pastos, incluso una carretera por la que pasan coches, campesinos y parejas, incluso un pueblo de veraneo, con su feria y su campanario... pueden conducirnos con toda naturalidad a un campo de concentración. Struthof, Oranienbourg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, fueron en su día sólo nombres corrientes en los mapas y en las guías. La sangre ha coagulado, las bocas guardan silencio, los barracones no reciben ya nada más que la visita de una cámara. Una extraña hierba ha crecido y revestido la tierra que erosionara el pisoteo de los prisioneros. La corriente ha dejado de fluir por los cables eléctricos. No quedan otros pasos que no sean los nuestros. 1933, la máquina se pone en marcha. Para ponerla en marcha, es necesaria una nación sin notas discordantes... ...sin disputas. Hay que ponerse manos a la obra. Un campo de concentración se construye como un estadio o un hotel de lujo, con empresarios, presupuestos, competencia y, sin duda, sobornos. Nada de estilos impuestos. Eso se lo dejamos a la imaginación: estilo alpino... estilo garaje... estilo japonés... sin estilo. Los arquitectos diseñan con calma esos porches destinados a no ser franqueados nada más que una sola vez. Mientras tanto, Burger, obrero alemán, Stern, estudiante judío de Ámsterdam, Schmulzki, comerciante de Cracovia, Annette, colegial de Burdeos... viven su vida cotidiana, ajenos al hecho de que a mil kilómetros de sus casas poseen ya un lugar asignado. Hasta que llega el día en el que, concluidos los barracones, sólo faltan ellos. Con las redadas de Varsovia, los deportados de Lodz, de Praga, de Bruselas, de Atenas, de Zagreb, de Odessa o de Roma, los internos de Pithiviers (1), las redadas del Vel’ d’Hiv’ (2), los resistentes apiñados en Compiègne (3), la multitud de los que atrapan en el acto, de los que atrapan por error, de los que atrapan al azar, emprende la marcha hacia los campos. Trenes sellados, con sus cerrojos, y el hacinamiento de deportados, a centenares por vagón, sin día ni noche, el hambre, la sed, la asfixia, la locura. Por algún sitio cae un mensaje que alguien recoge. La muerte procede a su primera selección. La segunda, se hace a la llegada, en la noche y en la niebla. Hoy, en la misma vía férrea, es de día y luce el sol. La recorremos lentamente... ¿A la búsqueda de qué? ¿De las huellas de los cadáveres que se desplomaban en cuanto se abrían las puertas? ¿O bien del pisoteo de los primeros que desembarcaban, empujados a culatazos hasta la entrada del campo... entre los ladridos de los perros, los relámpagos de los reflectores y las llamas del crematorio al fondo, en una de aquellas puestas en escena nocturnas que tanto agradaban a los nazis? Primera mirada sobre el campo: otro planeta. Bajo el pretexto de la higiene, es la desnudez, de primeras, la que entrega al campo al hombre ya humillado. Rapado, tatuado, numerado, atrapado en el juego delirante de una jerarquía todavía incomprensible, vuelto a vestir con el traje azul a rayas, a menudo clasificado «Nacht und Nebel», «Noche y niebla». Marcado con el triángulo rojo de los políticos, el deportado se inicia en primer lugar con los triángulos verdes: presos comunes, entre los infra-hombres. Por encima, casi siempre otro preso común: el kapo. Algo más por encima, el intocable —han de hablarle a tres metros—: el S.S. En la cima, lejano, el comandante: preside los ritos y simula ignorar el campo... ¿Quién, por otra parte, no lo ignora...? Que, a nuestra vez, intentemos descubrir el remanente de esa realidad de los campos, despreciada por aquellos que la fabrican, impenetrable para aquellos que la sufren, resulta vano. No hay, para esos barracones de madera, para esos armazones en los que dormían de tres en tres, para esas madrigueras en las que se ocultaban, en las que comían a hurtadillas, en las que el sueño era casi una amenaza, una sola descripción o imagen que pueda devolverles su verdadera dimensión: la de un miedo permanente. Sería necesario el jergón que servía de fresquera y de caja fuerte, el cobertor por el que se peleaban, las denuncias, los juramentos, las órdenes transmitidas en todas las lenguas, las entradas repentinas del S.S., embargado por un ansia de control o de humillación. De ese dormitorio de ladrillos, de ese sueño amenazado, no podemos mostrarles nada más que su cáscara, el color. He ahí el decorado: unos edificios que bien podrían ser cuadras, granjas, talleres, un terreno empobrecido convertido en solar, con un cielo otoñal que se torna indiferente; he ahí todo lo que nos queda por imaginar de esa noche seccionada por los gritos, por el control de piojos, noche de castañeo de dientes. Hay que dormirse cuanto antes. Despertarse a garrotazos, se suceden los empujones, se buscan las pertenencias robadas. Cinco de la mañana: formación interminable en el patio de llamada... los muertos de la madrugada siempre falsean el recuento. Una orquesta interpreta una marcha de opereta durante la salida hacia la cantera, hacia la fábrica. Trabajo en la nieve, que se transforma pronto en barro helado. Trabajo en el calor de agosto, con la sed y la disentería. Tres mil españoles murieron en la construcción de esas escaleras que conducen a la cantera de Mauthausen. Trabajo en las fábricas subterráneas. Un mes tras otro, se cubren de tierra, se hunden, se ocultan, matan. Llevan nombres de mujer: Dora, Laura. Pero esos extraños obreros de treinta kilos son poco de fiar. Y el S.S. anda al acecho, los vigila, los hace formar, los inspecciona y los cachea antes de su regreso al campo. Pancartas de estilo rústico enfilan de nuevo a cada uno a su recinto. El kapo sólo tiene que hacer recuento de sus víctimas de la jornada. El deportado, por su parte, vuelve a toparse con la obsesión que gobierna su vida y sus sueños: comer. La sopa. Cada cucharada carece precio. Una cucharada de menos equivale a un día menos de vida. Se truecan dos, tres cigarrillos, por una sopa. Muchos, demasiado débiles, son incapaces de defender su ración del asalto de los ladrones. Esperan a que el lodo o la nieve los acoja. Tenderse al fin, en cualquier sitio, para disponer de una agonía propia. Las letrinas, sus inmediaciones. Esqueletos con vientres de bebé iban por allí siete, ocho veces por noche: la sopa era diurética. Y, ¡ay de aquel que se tropiece con un kapo ebrio al claro de luna! Unos a otros se observaban con temor, a la búsqueda de esos síntomas pronto familiares: «hacer sangre» era señal de muerte. Mercado clandestino: lugar de compra y venta, allí se mataba a la chita callando. En él, se efectuaban las visitas. Se dibujaban los planos de un apartamento para el regreso. Se comunicaban entre ellos noticias verdaderas y falsas. Se organizaban grupos de resistencia. Allí, una sociedad adquiría forma. Una forma esculpida en el terror y, sin embargo, menos enloquecida que una orden de los S.S., expresada por medio de preceptos como los que siguen: «LA LIMPIEZA ES SALUD» «EL TRABAJO ES LIBERTAD» «A CADA CUAL LO QUE SE MERECE» «LOS PIOJOS MATAN». Y un S.S., ¿qué? Cada campo entraña una sorpresa: una orquesta sinfónica, un zoológico... invernaderos en los que Himmler cuidaba de sus plantas delicadas; el Roble de Goethe, en Buchenwald (4), en torno al cual construyeron el campo, respetando el roble. Un orfanato efímero, que es renovado sin cesar. Un barracón para inválidos. Es entonces cuando el mundo de verdad, el de los paisajes sosegados, el del tiempo anterior, puede muy bien aparecer desde lejos o no tan desde lejos. Para el deportado, se trataba de una imagen. Él ya no pertenecía nada más que a ese universo finito, cerrado, limitado por las torres de observación desde donde los soldados patrullaban el buen comportamiento del campo, apuntaban continuamente a los deportados, los mataban si se terciaba, por desgana. Cualquier cosa es pretexto para burlas, castigos, humillación... las llamadas para formar duran horas. Una cama mal hecha: veinte golpes de cachiporra. Nada de hacerse notar, nada de hacerle cruces a dios. Tienen su horca, su recinto para ejecuciones. Ese patio del barracón once, hurtado a las miradas, dispuesto para los fusilamientos, con su pared que protege del rebote de las balas. Ese castillo de Hartheim (5), hacia el que autocares con vidrios ahumados transportan a unos pasajeros a los que no se volverá a ver jamás. «Transportes negros», que parten en la noche y de los que nadie sabrá nunca nada. Pero es increíble lo que puede resistir un hombre: con el cuerpo abrasado por la fatiga, el espíritu trabaja, las manos cubiertas de vendajes, trabajan. Fabrica cucharas, marionetas, que luego oculta, monstruos. cajas. Logra escribir, tomar notas... entrenar la memoria con sueños. Puede pensar en Dios. Incluso llega a organizarse políticamente, a disputarles el control interno de la vida del campo a los presos comunes. Se encarga de los compañeros más disminuidos... Dona su alimento. Organiza ayudas solidarias. Como último recurso, empuja con ansiedad a los más amenazados al hospital, al «Soñadero». Acercarse a esa puerta suponía fantasear con una enfermedad auténtica, con la esperanza de una cama. También, el riesgo a una muerte por jeringa. Los medicamentos son de risa, las vendas de papel. La misma pomada sirve para todas las enfermedades, para todas las llagas. A menudo, el enfermo hambriento se come sus vendajes. Al final, todos los deportados se asemejan. Se ajustan a un patrón sin edad, que muere con los ojos abiertos. Había un barracón quirúrgico. Con algo más de fantasía, se habrían imaginado frente a una clínica de verdad. Doctor S.S.... enfermera inquietante... Existe el decorado, pero ¿qué se esconde tras él?: operaciones inútiles, amputaciones, mutilaciones experimentales. Los kapos, como los cirujanos S.S., pueden hacer sus prácticas en él. Las grandes plantas químicas envían a los campos muestras de sus productos tóxicos. O bien compran un lote de deportados para sus ensayos. De esos conejillos de Indias, unos cuantos sobrevivirán, castrados, abrasados con fósforo. Los habrá cuya carne quedará marcada de por vida, pese al regreso. De estas mujeres, de estos hombres, consignados a su llegada, los despachos administrativos archivarán sus rostros. También sus nombres son consignados. Nombres de veintidós nacionalidades. Se rellenan cientos de registros, millares de ficheros. Un tachón rojo suprime a los muertos. Bajo la mirada de los S.S. y de los kapos privilegiados, son los deportados, los «prominentes», la crema del campo, quienes llevan esa contabilidad delirante, siempre falsa. El kapo posee su propio cuarto, en el que puede almacenar sus provisiones y recibir por las noches a sus jóvenes favoritas. Muy cerca del campo, el comandante tiene un palacete, en el que su mujer contribuye a mantener una vida de familia y a veces mundana, como en cualquier otra guarnición. Quizás con la diferencia de que ahí se aburre un poco más: la guerra no se digna a terminar. Más afortunados, los kapos poseían su burdel. Con prisioneras mejor alimentadas, pero como las demás, destinadas a la muerte. A veces, desde esas ventanas cayó un trozo de pan para un compañero del exterior. De esa manera, los S.S. habían logrado reconstruir en el campo una urbe en potencia, con hospital, barrio privado, barrio residencial e incluso —sí— una prisión. Sería inútil describir lo que ocurría en esos calabozos. En esas jaulas diseñadas para que no se pudieran mantener ni de pie ni tumbados, hombres y mujeres fueron torturados a conciencia durante días. Las bocas de aeración no retienen sus gritos. 1942. Himmler visita las instalaciones. Es preciso exterminar, pero de forma productiva. Cediendo la productividad a sus técnicos, Himmler analiza el problema del exterminio. Se estudian planos, maquetas, se ponen en práctica y son los propios deportados los que participan en las obras. Un crematorio podía tener, por qué no, aires de tarjeta postal. Más tarde —hoy—, los turistas se fotografían en él. La deportación se extiende a toda Europa. Los convoyes se extravían, se detienen, vuelven a partir, son bombardeados y, al final, llegan. Para unos cuantos, la selección ya está hecha. Para los que restan, la selección se hace al instante: los de la izquierda irán a trabajar; los de la derecha... Esas imágenes están tomadas momentos antes de una exterminación. Matar a mano toma su tiempo: se encargan latas de gas zyklon. Nada distingue una cámara de gas de un barracón ordinario. En su interior, un falso cuarto de duchas acogía a los recién llegados. Se les cerraban las puertas Se los observaba. La única señal —si bien hemos de prestar atención— lo constituye ese techo al que las uñas llenaron de arañazos. Hasta el hormigón desgarraban. Cuando los crematorios son insuficientes, se elevan hogueras. Los nuevos hornos absorbían aun así varios millares de cuerpos al día. Todo se aprovecha. Son las reservas nazis en guerra, sus graneros. Nada más que por los cabellos de mujer... ...a quince pfennigs el kilo... se elaboran telas. Con los huesos... abono... o, al menos, eso intentan. Con los cuerpos... qué podemos añadir más... ...con los cuerpos, procuran fabricar jabón. En cuanto a la piel... 1945. Los campos se extienden, rebosan. Son ciudades de cien mil habitantes. Cartel de completo en todos ellos. La gran industria se interesa por esta mano de obra indefinidamente renovable. Existen fábricas que tienen sus campos particulares, vedados a los S.S. Steyr, Krupp, Heinkel, I.G., Farben, Siemens y Hermann Göring se abastecen en esos mercados. Los nazis podrían ganar la guerra: esas nuevas ciudades forman parte de su economía. Pero la pierden. El carbón para los crematorios escasea. El pan para los hombres escasea. Los cadáveres obstruyen las calles de los campos: el tifus... Cuando los aliados abren las puertas... ...todas las puertas... La mirada de los deportados es de incomprensión. ¿Han sido liberados? ¿Volverán a hallar su lugar en la vida cotidiana? —Yo no soy responsable —dice el kapo. —Yo no soy responsable —dice el oficial. —Yo no soy responsable... Entonces, ¿quién es responsable? En el momento en el que les hablo, el agua helada de las ciénagas y de las ruinas colma el hueco de las fosas de cadáveres, un agua helada y opaca como nuestra mala memoria. En su letargo, la guerra no deja de tener un ojo abierto. La hierba fiel ha crecido de nuevo en los patios de llamada, entre los barracones. Un pueblo abandonado aún lleno de amenazas. El crematorio está fuera de servicio. Las añagazas nazis han pasado de moda. Nueve millones de muertos penan por estos parajes. ¿Quién de nosotros vela desde este extraño observatorio para advertirnos de la llegada de nuevos verdugos? ¿De veras tienen un rostro distinto al nuestro? En algún lugar, entre nosotros, quedan kapos con suerte, cabecillas rehabilitados, delatores anónimos. Quedan todos aquellos que no creían en nada o sólo de cuando en cuando. Y quedamos nosotros, sinceros observadores de esas ruinas, que fingimos recuperar la esperanza frente a esa imagen que se aleja, como si el viejo monstruo de los campos de concentración hubiera muerto bajo sus escombros, nosotros, que fingimos, como si hubiera cura para la epidemia de los campos de concentración, que todo esto pertenece a un tiempo único y a un único país, y olvidamos mirar a nuestro alrededor sin oír esos gritos que no tienen fin. (1) Entre 1941 y 1943, más de 16 000 judíos, entre ellos 4 500 niños, fueron internados en los campos de Pithiviers y de Beaune la Rolande, a unos 50 km de Orleans y 90 de París, ambos gestionados por la administración francesa, bajo control alemán. Todos fueron conducidos a los campos [Nota del Traductor]. (2) Abreviatura de Vélodrome d’hiver, Velódromo de Invierno de París, en referencia a la redada de judíos a gran escala que tuvo lugar en julio de 1942, con la colaboración de miles de policías y gendarmes franceses [N. del T.]. (3) El grupo de Compiègne, llamado también Batallón de Francia, fue uno de los primeros grupos de la resistencia francesa. Creado en 1941 y desmantelado en 1942 por el contraespionaje alemán, sus miembros fueron deportados y en la mayoría de los casos condenados a muerte y ejecutados, según directrices del programa Nacht und Nebel o NN, ya citado [N. del T.]. (4) Las S.S. dejaron un viejo roble en medio del campo de Buchenwald, que señalaron en los mapas como el «roble grueso», recuerdo de las frecuentes visitas de Goethe a Ettersberg. Los internos le dieron el nombre de «roble de Goethe». En agosto de 1944, fue gravemente dañado por los bombardeos y, poco después, abatido. Solo el tocón de la base se conserva en el centro del campo como símbolo de memoria [N. del T.]. (5) El tristemente célebre castillo de Hartheim (Alkoven, Austria) es una hermosa construcción renacentista de principios del siglo XVII, situado a las afueras de Linz, que desde 1898 sirvió de institución de acogida para personas que no podían valerse por sí mismas. No se sabe a ciencia cierta por qué se convirtió, una vez nacionalizado por los nazis, a partir de 1940, en centro de ejecución para Austria, un sector de Baviera y una parte de Checoslovaquia. Su dirección fue encomendada al psiquiatra Rudolf Lonauer y en él murieron más de veinte mil personas, en su mayoría enfermos mentales, con la excusa de que eran internados en un «campo de reposo». Su idea de base era la de la purificación y fortalecimiento de la raza aria a partir de la eliminación de esas personas. Pero no sólo se utilizó para ese fin. Se da la circunstancia de que murieron gaseados en sus instalaciones, en este caso por su evaluación política como «combatientes rojos o comunistas de España», unos quinientos republicanos españoles. Cf. Le château de Hartheim et le «Traitement spécial 14f13», artículo de Florian Schwanninger, Revue d’histoire de la Shoah 2013/2 (N° 199), pp. 313-350 [N. del T.]. Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO

Una vez más, venid venid, palabras miserables para expresar aún más miseria para expresar lo caído, lo devastado, lo irreconocible lo tres veces más temible que en las sombras se prepara Para expresar los montes de vergüenza súbitamente surgidos que bloquean el horizonte las jaulas por doquier, para expresar a Judas, Para expresar a Judas multiplicado, a Judas haciendo compañía a los denarios a los que no les queda mucho tiempo para perseguir a Judas Para expresar las hojas que caen las frentes que se agrietan las apeaderos que se apagan los caminos que se agotan el invierno que a correazos azota al gran rebaño Para expresar brazos, estómagos, juicios en el torno y a millones y millones de hombres enteros en el torno y a millones y millones roídos en la llaga de la llaga, de la llaga de la cosa o clavados, silenciosos, que contemplan la espalda rota de su porvenir Que contemplan sobre todo esa Estatua alta que, a la derrota de los suyos, se ha hundido sobre su pedestal y sus escombros hacen daño. Sus escombros nos torturan y acosan. La noche viene. Los ecos se alejan. El frío se agranda. Un gran cuerpo con garras, con todo su peso, se extiende sobre sí mismo. [Publicado en Traits en 1943] PUERTAS QUE DAN AL FUEGO Para mí, vasallo de brazo quebrado, habitante de una isla dejó de fluir el agua y la vida extravió sus días Mis puertas dan al fuego Con la ropa arrancada de mi carne, la piel ya no me envuelve Nada me envuelve La batalla furiosa se libra fronteras adentro ¡Qué frágiles las patas de las aguzanieves! No necesitan otras Como herramientas que cayeron de un carro me quedé en el camino Mis aves dejaron de volar Un solo hueso roto ha cuestionado mi vida Escucho las juntas aullantes de mi cuerpo El dolor hunde en mi llaga sus raspas Hospital y momias de la mañana ¡Con qué hondura anda todo en un cercado! Noches interminables Con lentitud, giran agujas con lentitud en la noche y al alba Inexorable el tiempo que debo recorrer sin perder un minuto ¿Quién me perdonaría tan solo uno? Noches como de palio sobre una llaga Cuando el sufrimiento se contempla en los sufrimientos cuando el sufrimiento resuena y se repite en mil espejos ...ante tanto peldaño aún por escalar Ya no hay cielo Desgarramos nuestros vendajes Cae un bolo y todos los bolos se tambalean Indomable y continuo sufrimiento su alocada fanfarria su trompeta exclusiva y dolorosa entre nosotros, cortinas abatidas Sufrimiento que a todo sobrevive, como un culto inepto, heredado e incomprendido al que permanecemos sumisos Brasas Brasas punzantes ¡Horribles esas brasas! Antes estaba allí mi brazo Fuego. Fuego. Fuego incesantemente fuego La lengua fría del cuchillo que corta y erra a solas entre los labios del hombre solitario Abejas que liban flores de hierro Aves que vuelan entre árboles de hierro Perros que muerden. Jaurías de perros incesantes oleadas de perros Espero la salida del sol, en pleno día [Publicado en Botteghe oscure en 1960] Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO

MOLIÈRE Molière nació el 8 de enero de 1615 en Saint-Malo. Estudió francés y latín con el abad Denier de Royat, quien debiera morir más tarde. Su padre, comerciante de paños en Elbeuf, habría deseado que Molière le sucediera a la cabeza del negocio, pero el joven Molière carecía del buen gusto paterno para las telas. Después de pasar ocho años tras el mostrador familiar, una hermosa mañana se esfumó, provisto de una faltriquera no muy llena, el pobrecillo. Habiendo alternado con varios jóvenes de su edad, entabló amistad con uno de ellos, Pierre Simon; luego, en 1626, desposó a una viuda, doña Lucía Delettre. Murió en Limoges en 1652. Su joven hermano, Jean-Baptiste Poquelin, se hizo notar por unas cuantas, divertidas y bien construidas piezas de teatro. CÓMO SE ELABORA UN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Pónganlo completamente desnudo en un local a 25o más o menos. Lávenlo con jabón verde, grosso modo, enjuáguenlo, séquenlo, dejando no obstante una ligera humedad que les permita hacer un dobladillo con las trazas grisáceas que pudieran persistir. Con un tampón de guata empapado en una buena agua de colonia, frótenle ligeramente toda la superficie a excepción de las mucosas, nada de talco. Según la temperatura exterior, vístanlo con una o dos ropas interiores de lana, la camisa, el pantalón, el chaleco, la gran enseña, zapatos; péinenlo y música, maestro. Buena suerte. UNA CORRIDA DE TOROS Antes de nada, déjenme describirles el terreno. Se trata de un largo rectángulo curvado, cuyos extremos se juntan a la manera de un hipódromo. Lo más divertido es observar a la multitud tan multicolor y excitada. Los preparativos duran mucho tiempo, tanto tiempo que incluso a uno lo invade el aburrimiento. Al fin, los picadores consiguen obligar a los toros a colocarse en la línea de partida, tarea que exige mucha paciencia. Al pistoletazo, los animales echan a correr. Algunos corren deprisa, otros con lentitud; los hay además que se detienen para rascarse, hecho que provoca abucheos y sarcasmos. —Se rascó, se rascó —grita la multitud, lo cual quiere decir «descalificado». El ganador es aquel que llega primero a su punto de partida cuando ha completado una vuelta, pues si vuelve a su punto de partida rehaciendo el camino recorrido, también él es «se rascó» y no cuenta, incluso si es el primero. No sé si me explico. LEYENDA BRETONA Érase una vez un bretón llamado Le Palurduk. Marino de padres a hijos, gustaba de ver mundo y las tempestades más espantosas apenas si lo obligaban a dar marcha atrás. Se contentaba con observar fijamente el horizonte a través de su viejo pellejo curtido por el agua de mar y por medio de sus claros ojillos grises muy duros, que estaban curados de espanto. Una noche de invierno, mientras los equinoccios se precipitaban todo a lo largo de los costados de su cascarón de nuez, el Jean-Jacques Rousseau, soltó un juramento a destiempo, pues era creyente pero ya no muy joven. De repente, el mar desatado cedió su lugar a una hermosa joven en cueros y envuelta en una aureola. —Yves —le dijo ella—, formula dos deseos y te serán concedidos. —Quisiera un barógrafo —respondió Le Palurduk sin dudarlo. La jovencita extrajo de sus senos un lindo barógrafo, no muy nuevo pero en excelente estado. —Y ¿qué desea el señor de segundo? —prosiguió la desnudez. —Quisiera echarte un polvo, hija mía —respondió el viejo marino con la mirada encendida. Recibió entonces una de esas bofetadas de las que sí cuentan en la vida de un bretón y, luego, en el mismo instante, la aparición se desvaneció dejando sitio de nuevo a la tempestad. Así ocurrió la leyenda que acabo de narrarles. Traducción y nota: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ ANGULO

CARNE PRESENTE Nadie tuvo elección Por la tierra fluían palabras y las almas vestían mandiles bañados en remordimientos y en culpas imprecisas. Mientras la nieve prieta aclaraba la noche los hombres tramaban trágicas farsas para perseguir a otros hombres este era el tiempo regio del hierro y del azufre. Luna de acero invernal indiferente hombres muertos abren agujeros en el sueño de tu nieve hombres cautivos privados de ardor tras las rejas de los barracones forjan contigo sueños de tarjeta postal. Han acaparado un sinfín de sonrisas serviles para asear las plegarias que privan al aire de su nobleza. Este es el tiempo regio de sangre y tempestades. Las golondrinas pasan sin primavera en su plumaje. Han apartado el sudor de los hombres del destino de dar fruto a la tierra. Muévete muévete más lejos más inmóvil de lo que los hombres se mueven hacia Oeste y Oriente los rostros lucen destellos rojos Habrá una vasta cicatriz en el aliento de la vida Luna de noche invernal y guerrera luna de dulzura muerta mi cuerpo extenuado por encima de ti mi cuerpo extenuado de silencio mi cuerpo extenuado de gestos sin cuerpo y mi carne presente y la pobreza por todas partes salvo en tu sueño. Es verdad que las golondrinas no volverán a pasar hasta la próxima primavera. De Images de l'homme immobile (1942) He visto la muerte y he manejado sus resortes Y hoy estoy aquí sin vida ni muerte con mis tormentos insignificantes frente a una cantera de greda y un bosque tranquilo A mi alrededor castañean destellos humanos La vida ruge en la voz de sus cañones y arde arde hasta la punta de la mecha a lo lejos a lo lejos unos chavales descienden del cielo y yacen con el gesto roto sobre los campos minados Y la noche los contempla Yo contemplo la noche silenciosa y locuaz y el bosque y no desciendo del cielo Al alba un hombre se peina el cabello rubio ante un espejo de acero En un estuche de violín esconde una metralleta y en su agenda alguien al que abatir Hombre asesino declarado de utilidad pública Las mejillas de los sucesos están maquilladas con sangre Y esta noche tras la ejecución le hará el amor a una chica. De La nuit du prisonnier (1944) JEAN GARAMOND

Albert Béguin, 21 de abril de 1947. Prólogo a la edición de Images de l'homme immobile (1947) Traducción y nota: Manuel Ángel Gómez Angulo

|

TRADUCCIONES

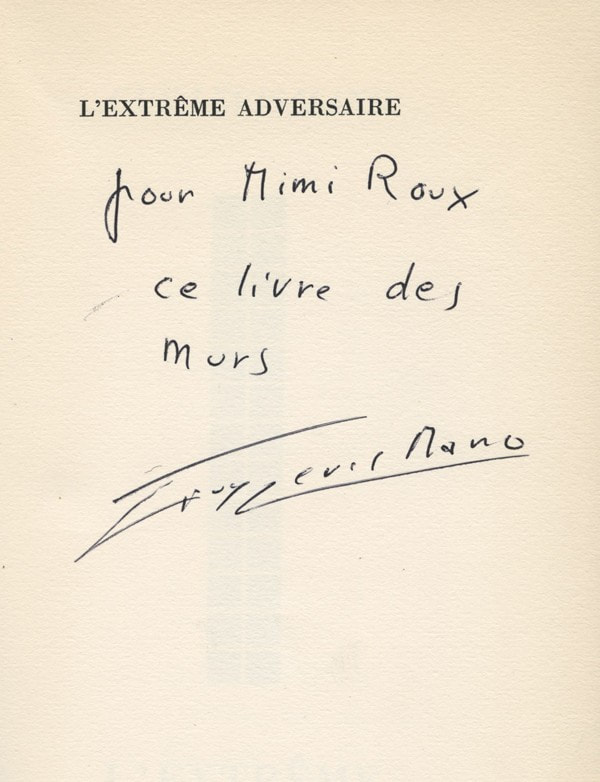

El Coloquio de los Perros. AL HAZMI, ALI ANDRADE (DE), EUGENIO ANGELOU, MAYA ARMITAGE, SIMON BERT, BENG BERTRAND, ALOYSIUS BHATTACHARYA, DEEPANKAR BIANU, ZENO BLANCHARD, MAURICE BLANDIANA, ANA BOUCHET, ANDRÉ (DE) BOURSON, GILBERT BOUVIER, NICOLAS BRODA, MARTINE BROWN, STACIA L. BUZZATI, DINO CALVET, VINCENT CAPRONI, GIORGIO CARDOSO, RENATO F. CASTRO (DE), MANUEL CÉSAR, ANA CRISTINA CHAMBON, JEAN-PIERRE CHAVAL CHESTERTON, G. K. CONTINI, DONATELLA CORSO, GREGORY COUTO, MIA COUTO, MIA [POEMAS] DEGUY, MICHEL DELANEY SPEAR, SUSAN DELERM, PHILIPPE DIMKOVSKA, LIDIJA DOMIN, HILDE DOMINIQUE ANÉ DOMINIQUE ANÉ [OKLAHOMA 1932] DRUMMOND DE ANDRADE, CARLOS DUPIN, JACQUES ELIOT, GEORGE ESPAGNOL, NICOLE ESPANCA, FLORBELA FERREIRA, VERGÍLIO FOLLAIN, JEAN GARCIA, JUAN GINSBERG, ALLEN GONZÁLEZ LAGO, DAVID GOZIS, GEORGE GRANDMONT, DOMINIQUE HAM, NIELS HAUTECLOCQUE, XAVIER (de) HÉLDER, HERBERTO HEMINGWAY, ERNEST HIERRO LOPES, BEATRIZ HIGHTOWER, SCOTT HOGUE, CYNTHIA IGLESIAS, XOSÉ JIYAN, RÊNAS JUDICE, NUNO KALÉKO, MASCHA KANDEL, LENORE KEROUAC, JACK KHAÏR-EDINNE, MOHAMMED KHENSIN, SUMITAKU KINNELL, GALWAY LACERDA, ALBERTO (de) LAYOS, ILÍAS LÉVIS MANO, GUY LUCA, GHÉRASIM LUCIE-SMITH, EDWARD McHUGH, HEATHER MAULPOIX, JEAN-MICHEL MAWGOUD, MONTASER ABDEL MERWIN, W. S. MICHAUX, HENRI MIERMONT-GIUSTINATI, ADELINE MILTON, JOHN MONTEIRO, KRISHNA MOORE, MARIANNE MORENO, ANNA NAPORANO, FERNANDO NERVAL, GERARD (de) NILO NUNES, LUIZA OLIVEIRA (DE), ALBERTO OSORIO GUERRERO, RODRIGO PESSANHA, CAMILO PESSOA, FERNANDO PINTO DE AMARAL, FERNANDO PLATH, SYLVIA POZZI, ANTONIA PRÉVERT, JACQUES PROUST, MARCEL QUINTANA, MÁRIO RAMBOUR, JEAN-LOUIS RAMOS ROSA, ANTÓNIO RAMOS ROSA, GISELA GRACIAS RATROUT, FAHKRY RILKE, RAINER MARIA RODRÍGUEZ-MIRALLES, JORGE HEMEROTECA

CategorÍAs

Todo

ArchivOs

Junio 2024

|

Canal RSS

Canal RSS