|

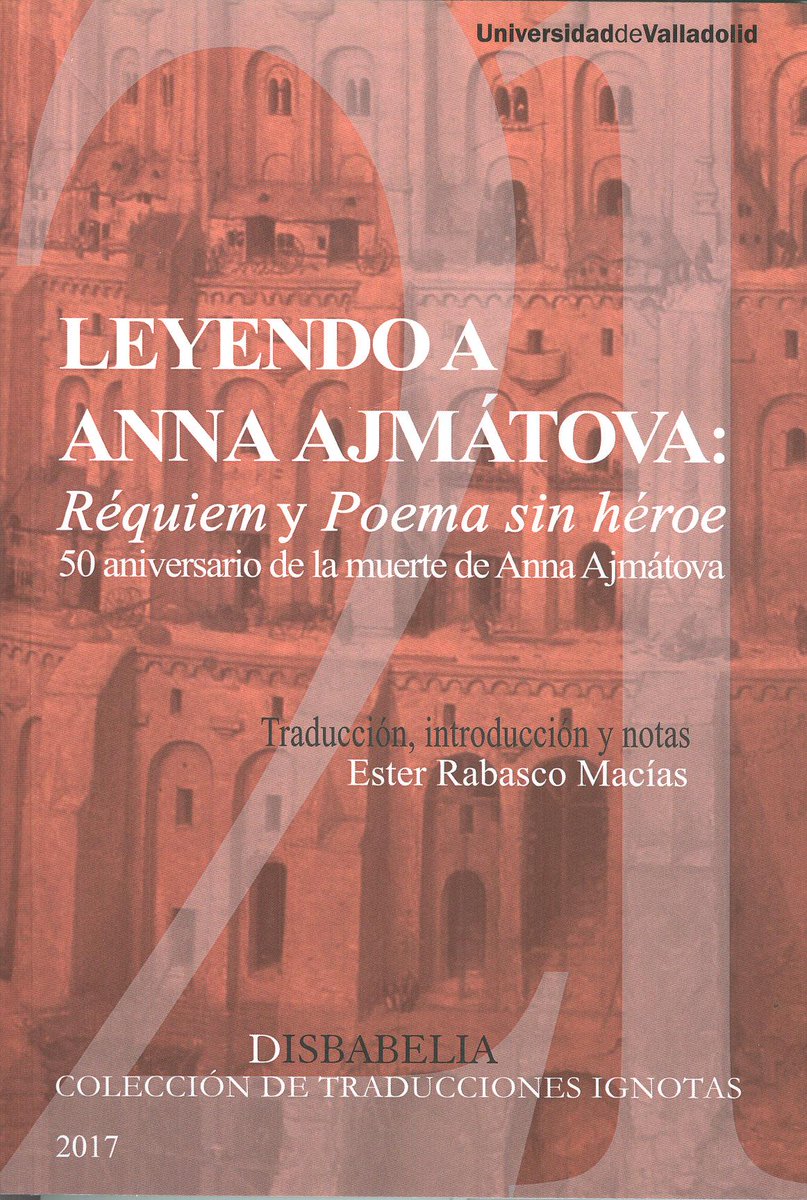

LEYENDO A ANNA AJMÁTOVA: RÉQUIEM Y POEMA SIN HÉROE (Universidad de Valladolid, 2017) [Traducción, introducción y notas de Ester Rabasco Macías] por NATALIA CARBAJOSA Durante la década de 1990, la poesía de Anna Ajmátova comenzó a conocer una difusión en español que no había tenido hasta el momento, y su nombre se emparentó con los grandes poetas de la primera mitad del convulso siglo XX ruso: Mandelstam, Pasternak, Tsvetayeva, Mayakovsky o Yesenin, entre otros. La coincidencia de la publicación de Réquiem —su obra más difundida— en tres traducciones diferentes casi de manera simultánea por esos años puso de manifiesto, como bien ha señalado María Sánchez Puig, las dificultades de traductores y editores para llegar a una síntesis harto complicada; síntesis capaz de trasladar al español, en toda su profundidad, una poesía en una lengua tan distante a la nuestra como el ruso, sin perderse por el camino en las ingentes connotaciones de un contexto cultural que opera simultáneamente en varios planos; el trabado y muy consciente uso del ritmo y la rima; o las múltiples opciones semánticas de opuesto matiz al alcance del traductor; entre otros muchos problemas. Con todo, las dificultades de traducción de Réquiem parecen pecata minuta junto a las que ofrece Poema sin héroe, obra cargada de simbología popular y culta, entremezcladas con el ambiente artístico de San Petersburgo —por entonces Leningrado— y los personajes coetáneos de la autora que lo poblaban. Al menos, todo lector conoce, aun cuando superficialmente, uno de los hilos argumentales, que no el único, del Réquiem: la detención del hijo de la poeta en pleno terror estalinista. Quien esto escribe no sabe ruso y, por tanto, no puede juzgar los aciertos y errores de las traducciones existentes. Sin embargo, sí alcanza a sentir esa sensación de “quedarse en el umbral” que todo lector de poesía sufre, en mayor o menor grado, al enfrentarse a una traducción. Sensación contrastada, hasta cierto punto, con la lectura de Réquiem en una traducción al inglés realizada por Stanley Kunitz y Max Hayward y que, por las peculiaridades de la lengua inglesa, parece ser más “libre” que las españolas —probablemente demasiado en ocasiones— a la vez que mucho más lírica en cuanto a reproducción o, más bien, transposición de ritmo y rima. Sea como fuere, y casi treinta años después de aquellas traducciones que nos dieron a conocer la obra principal de Anna Ajmátova, la doctora en filología hispánica Ester Rabasco Macías, profesora del Instituto Cervantes que ha enseñado, entre otras ciudades, en Moscú y Varsovia, ofrece una nueva versión de estos dos poemas largos, imprescindibles para entender la trayectoria ajmatoviana. Su edición presenta peculiaridades que la convierten en un estudio filológico antes que en una traducción al uso. Por un lado, no aparece el texto original, práctica que hoy día suele ser habitual en las ediciones de poesía extranjera. Por otro, el amplísimo aparato crítico, en forma de introducción y notas, incide sobre todo en esos planos culturales diversos manejados de forma simultánea, a veces en sentido literal (por ejemplo, los ritos funerarios de la religión ortodoxa), a veces contrapuestos (una imagen bíblica puede transmitir, a la vez, un momento cotidiano, una moda artística o un ejemplo de violencia del régimen soviético), en singular y poliédrico efecto, e inagotables en sus resonancias. Al resultado, esa fusión de tradiciones locales y universales o, cuando menos, adscritas a la cultura occidental, pero transmitidas desde la fragmentación eliotiana de temas y voces poéticas, se le añade una cuidada atención a la estrofa, el ritmo y la rima en la traducción, con su correspondiente explicación de efectos sonoros y rítmicos destacables. Así, la aportación de Rabasco Macías viene hasta cierto punto a completar las propuestas anteriores, a la vez que deja planteadas cuestiones sin resolver que, hasta la fecha, habían pasado desapercibidas, proponiéndonos una lectura de ida y vuelta —del texto a las notas y viceversa— que reivindica a una Ajmátova inserta en una tradición desdichadamente legendaria; a saber, la de aquellos poetas y artistas que sufrieron la brutal represión estalinista y cantaron, al tiempo que los sucesos contemporáneos, el destino funesto de un pueblo cuya historia se rastrea hasta sus orígenes medievales: Estrellas de muerte allí pendían y bajo las botas ensangrentadas y las negras marusias y sus llantas nuestra inocente Rus se retorcía. La contención a la que obliga la búsqueda de ritmo y rima presenta, para el traductor, el reto de someter a la traducción poética, ya de por sí en peligro constante de perder la naturalidad expresiva, a un doble filtro de artificialidad. A cambio, le devuelve el sentido de orden que toda expresión artística aspira a oponer ante el caos y el sinsentido. Cuando escribe su Réquiem, Ajmátova es consciente de que su papel ha dejado de ser el de una esteta de ambiciones individuales y, por tanto, su voz ha de sonar inconfundiblemente serena, dueña del control que el resto del mundo, derribándose a su alrededor, ha perdido; por eso, porque conoce la perdurabilidad del arte cuando todo lo demás habrá perecido (Y si un día pensaran en mi país / erigir un monumento para mí), deja constancia de dónde habrán de recordarla, esto es, a las puertas de la cárcel a cuya puerta esperaba día tras día noticias de su hijo (Sí donde trescientas horas de pie estuve, / donde abierto el cerrojo nunca obtuve). El final de esta sección, epílogo al poema, supone un feliz ejemplo de esa fusión de diferentes contextos, lograda con una aparente sencillez a la que contribuye sin duda la prosodia, alejando toda tentación de dramatismo excesivo aun en medio de la tragedia: y que la paloma de la cárcel arrulle a lo lejos y que los barcos naveguen por el Nevá en silencio. Leemos en la nota sobre dicha sección: la alusión a la paloma de la cárcel no es tan sólo simbólica y poética: los presos tenían la costumbre de echar migas de pan, por entre las rejas de las pequeñas ventanas, para disfrutar de la presencia de estas aves. El hecho de que arrullen “a lo lejos” significaría que las prisiones se encuentran, por fin, vacías. Por tanto, donde la métrica y la rima aportan cuidado y respeto al texto fuente, las notas acompañan con el énfasis esclarecedor justo. En el caso de Réquiem son útiles; en el de Poema sin héroe, obra de naturaleza mucho más oscura, imprescindibles. La propuesta de Ester Rabasco Macías, que revela un conocimiento de gran calado de la cultura y la historia rusas además del de la lengua, se asoma a la traducción de poesía desde presupuestos de mayor alcance que los habituales. Da sentido a la múltiple función del estudio filológico. Y, por supuesto, es una más que propicia ocasión para volver a asomarse a la obra de Anna Ajmátova que, como el personaje, no deja de crecer.

0 Comentarios

Deja una respuesta. |

ESCRUTINIO DEL CURA Y EL BARBEROEl Coloquio de los Perros.

Revista de Literatura. ISSN 1578-0856 Archivos

Marzo 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS