|

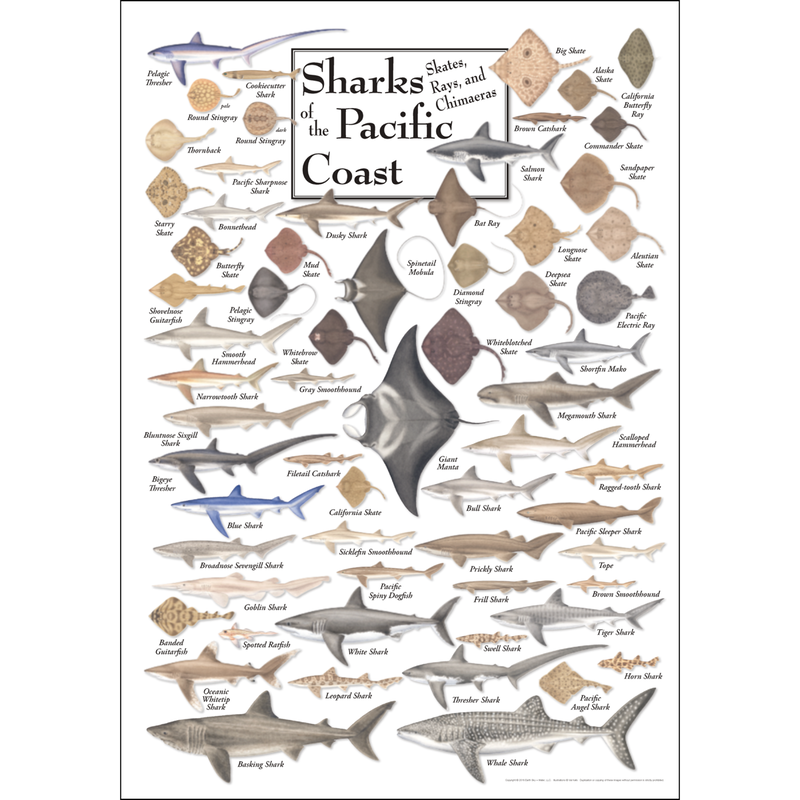

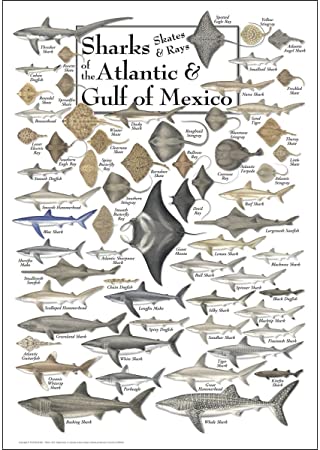

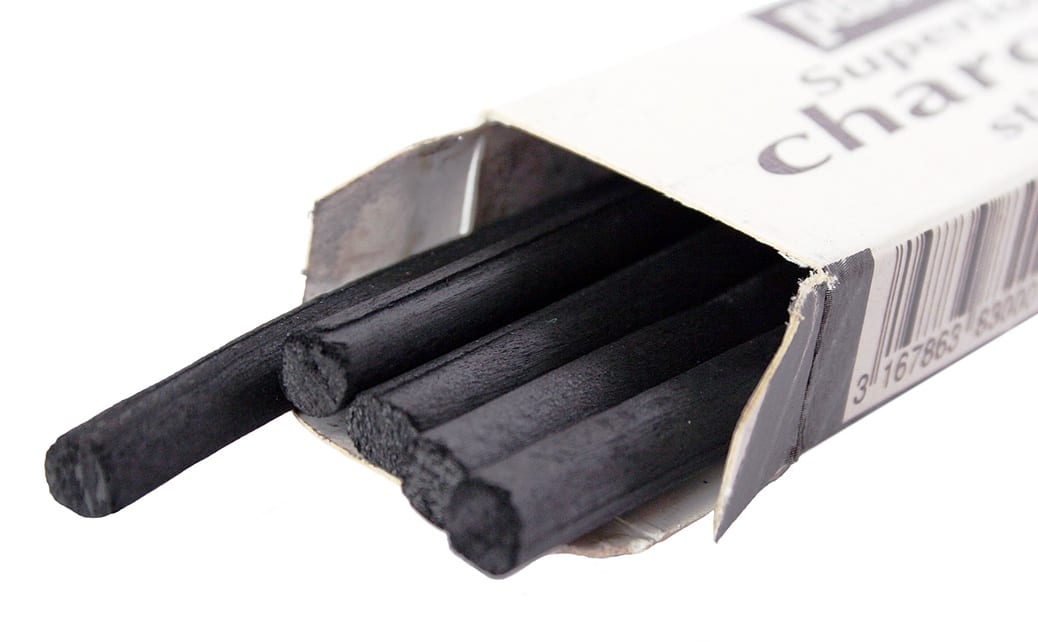

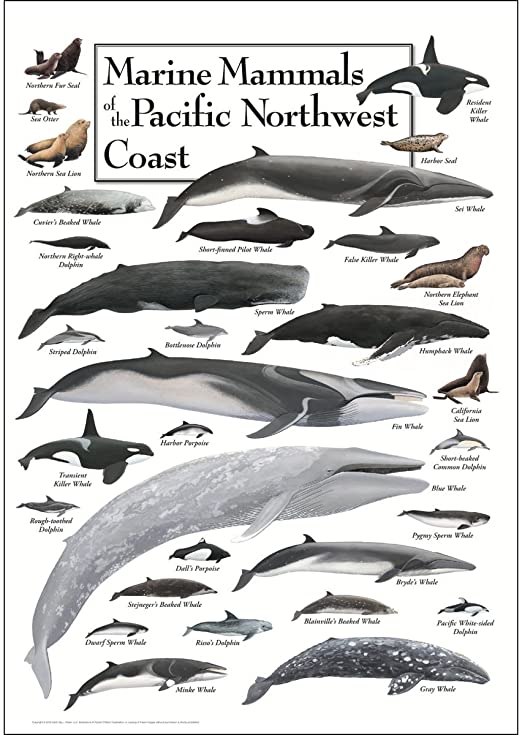

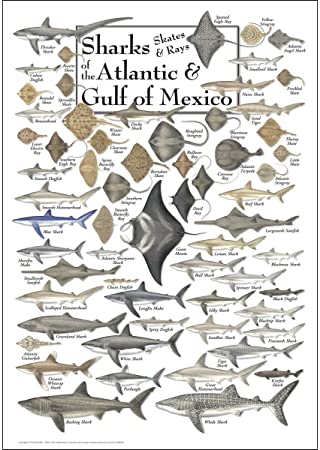

TIBURÓN A CARBONCILLO Se detuvo ante la puerta con el puño en alto, a punto de golpear la madera de pino que los separaba. Cerró los ojos y suspiró, hacía calor y estaba sudada, traía sobre los hombros el cansancio de las dos últimas noches, del no haber dormido, de los llantos de bebé entre las sábanas. El equilibrio la traicionó por un segundo y su cuerpo se tambaleó, estuvo a punto de golpear la puerta con la frente y armar un estruendo en su cabeza y al otro lado. Sin embargo, retrocedió a tiempo y se sentó en uno de los sofás de caucho negro del pasillo. Un sofá sin respaldo, mullido e incómodo. Juntó las piernas y apoyó los codos sobre ellas, las manos en la cara. Y lloró. Le cayó una lágrima y no supo a qué se debía. En los últimos días había perdido a dos amigos suyos en un accidente de tráfico y había tenido que atender al hijo de apenas un año que tenía la pareja. No tendría que hacerse cargo del bebé, sólo cuidarlo hasta que llegara a la ciudad la tía de este, tal como constaba en el testamento. «Por algún motivo, habían dejado uno escrito», pensó con los ojos rojos y las frías y rígidas legañas que le aumentaban en los lagrimales a cada hora que pasaba. Arrastró la manga del fino cárdigan de color caqui por la cara, secando así sus lágrimas, y se puso en pie. Se dio un par de cachetes en el culo y muslos, acomodando la ceñida falda negra, y volvió a encarar la puerta. Se sintió marear, realmente necesitaba echar una cabezada. —Disculpe, ¿tiene un segundo? —preguntó tras golpear la puerta y escuchar que, al otro lado, alguien le decía que pasara. Era el director de la sucursal. Llevaba cuatro años trabajando en ese enorme depósito de efectivo y no lo había visto hasta la fecha. Siempre que tenía un problema o necesitaba hacer un cambio en su jornada, hablaba con su supervisora o con un amigo que había hecho en el área de laboral. —Sí, diga —contestó un hombre cano de cincuenta y muchos o sesenta años. Estaba gordo, tremendamente gordo. En la mesa apaliaba, en uno de los lados, un montón de folios sin cuidado alguno, se veía el desorden a kilómetros. Unos folios sobresalían y otros estaban doblados, algunos se esparcían incluso por el suelo. En el otro lado de la mesa había un pequeño ordenador que parecía estar apagado y unas cuantas fotografías de tiburones. Todas eran de tiburones. Es más, en una de las paredes había un retrato a carboncillo de un tiburón. Carmen se quedó de piedra durante un segundo, sintiendo cómo el mareo se le asentaba en el estómago y las piernas le temblaban; sus ojos veían al tiburón salir del cuadro y acercarse a ella para mordisquear sus rodillas. Deliraba. —Sí, diga —repitió el hombre que ocupaba una silla acolchada, posiblemente hecha a medida, ahora, un poco impaciente. —Ah, sí. Disculpa —dijo Carmen bajando la cabeza ligeramente—. Verá, me ha surgido un problema personal y mi supervisora hoy tiene el día libre. Además, no hay nadie en laboral que pueda ayudarme a estas horas. —Ah, vale. Ya entiendo. Dime, ¿de qué se trata? —Pues... A ver... —dijo esta, buscando las palabras apropiadas—. Unos amigos míos han muerto el otro día en un accidente. Y me estoy ocupando de su bebé hasta que llegué la tía del pequeño a recogerlo, que se supone que llega hoy. —Vaya, lo siento —dijo él, interrumpiéndola. —Sí... Ha sido un golpe. Pero, a ver... —«¿Cómo se lo digo?», pensó para sí—. El caso es que llevo un par de días sin pegar ojo; y claro, me preocupa cómo estará el bebé. Es más, tampoco consigo sacarme a mis amigos de la cabeza... Pero eso, que me caigo con el sueño. Estoy algo mareada, no creo que así pueda hacer mi trabajo como debería. —¡Ah! —exclamó la papada que vibraba al otro lado de la mesa—. Tú tranquila, vete a casa y descansa. Y mañana me cuentas. —Gracias —le dijo Carmen dándose la vuelta, tropezándose ella sola. —¡Cuidado! —Le gustan mucho los tiburones, ¿no? —contestó por nerviosismo, con una sonrisa que temblaba y unos labios que querían abrirse para bostezar, ya con la manilla de la puerta en la mano. —Sí, así es. Cerró la puerta tras de sí y salió de la sucursal sin decirle nada a nadie. Llegó a casa y cogió el teléfono para tenerlo cerca, esperando a que llamara la tía. —Nos vamos a dormir una siesta, ¿qué tal si tú también duermes un poco? —le dijo su novio, con el niño en brazos. —Sí, lo intentaré —y un par de legañas se desprendieron sobre uno de sus puños, apretado y con las venas hinchadas. Él la miró atravesando el tiempo que los unía, tratando de entender cómo estaba. Unos segundos después aupó la diminuta cabeza que sobresalía de una manta blanca como el coral de entre sus brazos y cerró la puerta del salón. Apoyó con cuidado al bebé en la cama y se tumbó con él. Carmen se quedó sola, con sus pensamientos y los temblores de la falta de sueño. Lo que le cruzaba la cabeza parecía una papilla tibia, un cubo de cemento con demasiada agua, el rebosar de un río tras un diluvio. Quiso gritar y provocar los llantos del pequeño que, con suerte, dormiría un par de horas sin hacer ruido. Pero cerró los ojos y llevó las manos sobre el estómago, recostada en una butaca de tela del mismo color que su cárdigan, y durmió hasta que sintió el teléfono vibrar sobre su tripa. —¿Sí? —se pudo entender en el fondo de un bostezo. —Hola, ¿Carmen? —dijo la tía del bebé al otro lado del teléfono. —Ah, hola. Disculpa, estaba durmiendo un poco. —Vaya, perdona por despertarte. —Nada, tranquila —dijo esta, esperando escuchar alguna noticia prometedora. —Mira, estoy aparcando el coche, en media hora o así estoy por ahí. Estabas durmiendo en casa, ¿no? —preguntó una risilla de parquímetro, entrecortada. —Sí, sí. Estoy en casa. Ven cuando quieras, el niño está durmiendo, pero te preparo un café y así charlamos un rato. —Genial, ahora nos vemos. Carmen se abofeteó con delicadeza para dar un poco de color a sus moradas y frías mejillas y fue al baño a lavarse la cara. Echó un vistazo a la habitación en la que dormía todas las noches con un chico encantador y lo vio con la cara apretada contra el colchón y la espalda completamente torcida, con los pies hacia arriaba. Se preguntó cómo era capaz de dormir en esa postura, pero decidió no despertarlo por miedo a molestar al bebé que dormía con él, agarrado a uno de sus brazos. Una extraña ternura le recorrió el cuerpo y decidió hacer una tostada con mantequilla y mermelada de ciruela mientras esperaba a que llegara la tía. Bostezó tres veces antes de que volviera a sonar el teléfono. —No llamé al telefonillo por si el peque seguía durmiendo —dijo la tía a una de las orejas de Carmen. —Vale, entra. Te abro. —y pulsó el botón del interfono que abría la puerta del portal. Colgó y dejó entreabierta la del apartamento. —Hola, ¿cómo estás? —dijo esta al entrar a la cocina, después de cerrar la puerta de entrada estrepitosamente. Carmen le indicó que mantuviera silencio con un gesto y cerró con cuidado la puerta de la cocina. —Bueno, más o menos —dijo—. Ha ocurrido todo de repente. Todavía no sé cómo procesarlo. ¿Tú cómo estás? —le preguntó a la hermana de su amiga que no había visto nunca. —Bueno, ha sido un viaje largo —dijo la tía, ausente a la situación—. Me apetece muchísimo ese café que me habías prometido. —Sí, ya está la cafetera al fuego. Puedes sentarte. —Gracias, tienes una cocina muy bonita. Supongo que el resto de la casa será igual de bonita. —Sí —contestó Carmen, y dejó que el silencio se asentara durante unos segundos—. ¿Te vas a llevar la cuna también? —No, nunca me gustó esa cuna que le había comprado mi hermana. Además, es muy aparatosa. Haz con ella lo que quieras. Yo todavía tengo la que usó mi Pedro. Le pasaré una bayeta y ala, ¡listo! —dijo entre risas mientras continuaba escrutando las manillas de la alacena—. Por cierto, ¿qué tal funciona la vitrocerámica? Nosotros todavía tenemos hornillos de gas en casa, pero ya hace tiempo que quiero cambiarlos. No es nada seguro, ya sabes... —Sí, va bien —dijo Carmen un poco molesta—. ¿Y el resto de la ropa y el carrito?, ¿eso te lo llevas? —No, no. Tampoco. Con que lo llevemos hasta el coche, ya está. Después ya me encargo yo de desempaquetarlo cuando llegue a casa —volvió a reírse. —¿Tienes sillita en el coche? —preguntó Carmen mientras se levantaba a apagar la cafetera. —¡Pues claro! ¿Qué pensabas, que lo iba a llevar en brazos? —dijo la tía indignada ante la ocurrencia de Carmen. En ese instante, Álvaro entró en la cocina pidiendo un poco de silencio: —Hola, buenos días. Podríais bajar un poco la voz, hay un bebé durmiendo en la habitación de al lado. —Bueno, así se va acostumbrando. Este mundo es muy ruidoso —dijo la tía alzando el labio inferior hasta la nariz. —No, si me refiero al bebé de los vecinos. No quisiera tener problemas... —contestó Álvaro, buscando una excusa que le permitiera cerrar el buzón de impertinencias que aún parecía tener más que decir. —¡Uf, dímelo a mí! —bufó la tía—. No sé cómo me las apañaría en un pisito como este. Yo vivo en un chalet y aún tengo que escuchar las quejas de los vecinos de vez en cuando. Y eso que no compartimos pared. Si es que... Son una molestia de cuidado —dijo golpeando la mesa. Carmen posó los pocillos en la mesa y trajo un brik de leche y un recipiente de cristal donde guardaba el azúcar. Le dio una cuchara a la tía del niño y guardó silencio. —¿Podría bajar la voz? —preguntó Álvaro al escuchar llorar al bebé en la habitación, desconcertado y solo. Salió de la cocina y le regaló una mirada de compasión a Carmen antes de cerrar la puerta. Las dos, solas, guardaron silencio durante un rato. Algo le decía a Carmen que todo esto no tenía ningún sentido. Que su amiga y su marido hubieran muerto y que el pequeño fruto de los dos tuviera que irse a vivir con su tía, no tenía ningún sentido. Le pareció una tomadura de pelo. Al mirarla, con la cara hinchada de comer patatas fritas y las uñas de los dedos sucios de algo que prefería no saber, sintió pena por el bebé que lloraba premonitoriamente en la habitación donde ella se echaría a dormir desconsolada esta noche. En la que habría un nuevo olor que tardaría un par de días en disolverse en su memoria y en las aguas de la lavadora. —¡Vaya un chico guapo que te has conseguido! —exclamó la tía, rompiendo el silencio tras dar un sorbo al café. —Ya ves —contestó como pudo, con la mejor sonrisa que consiguió pintar. Apuró el café y se levantó—. Creo que es mejor que os acompañe al coche. —¿Eh? —preguntó la tía a la impertérrita espalda de Carmen, que recogía su pocillo y el de ella a medio beber y los aclaraba sin reparo alguno en la pila de la cocina—. Está bien, ¿dónde está esa ratita? —dijo al levantarse, con una nueva mueca en la cara. Carmen salió de la cocina y le dijo a Álvaro que cogiera el carrito y la acompañara hasta el coche, que ella iba a echarse a dormir otra vez; le dio un beso en la mejilla y le dio las gracias por ocuparse de todo. Agarró una de las manos del pequeño, que dejó de llorar milagrosamente, y le dijo adiós con una lágrima en los ojos. Besó su frente y se metió en la cama sin despedirse de la invitada. —Vamos —le dijo Álvaro a la boya de color naranja que flotaba sobre las plaquetas de la cocina, con una mano en el bolsillo del chándal y la otra tocando los botones de la vitrocerámica. «Pi, pi», se escuchaba desde el pasillo. Dejaron atrás un ambiente enrarecido y los llantos que se filtraban por debajo de la puerta de la habitación donde Carmen buscaba consuelo entre las sábanas. A la mañana siguiente fue a trabajar con una ojera nueva bajo el ojo izquierdo que no respondía a la falta de sueño, sino a una muda tristeza que se escapaba de su interior. A fin de cuentas, había conseguido dormir un par de horas y ya no se sentía tambalear. No había mareo alguno que torciera sus piernas. Sólo sentía rabia y un malestar al que no se atrevía a poner nombre, no quería maldecir las pocas esperanzas que le quedaban en relación al futuro del niño con el que había compartido la cama en los últimos días. A la hora del café le dijo a su supervisora que le pidiera uno con leche de avena y fue directa al despacho del director. —¿Se puede? —preguntó asomando la cabeza tras escuchar cómo él contestaba a los nudillos que habían golpeado a su puerta con un: «¿sí?». —Ah, hola. Sí, pasa, pasa. Dime, ¿has conseguido dormir un poco? —Sí, hoy he dormido algo. Ya me encuentro muchísimo mejor. Gracias por lo de ayer. —Nada, no te preocupes. ¿Vino la tía del bebé a buscarlo? —Sí. Sí que vino... —dijo Carmen apartando la mirada—. Ha cambiado el cuadro de sitio —dijo de improviso, tratando de alejar todo lo que quería volver a trepar a sus hombros. —Pues sí —dijo este, pensativo—. Ayer cuando te fuiste me quedé mirándolo; y me gusta mucho ese cuadro, no creas, pero me parece un poco... No sé. Ya ves, no tiene ningún color. —¿Y por eso lo puso detrás suya? —preguntó Carmen, mirando al cuadro que se exponía en la pared que ocupaban los títulos que había amasado el hombre con el que hablaba, a su espalda. —Sí —dijo este girando sobre la silla—. Me gustan mucho los tiburones, pero ayer, contemplando este cuadro, sentí algo raro. Y ya ves, decidí moverlo. Así puede que intimide a alguien —dijo con una risa ahogada. —¿Cómo es que le gustan tanto los tiburones? —Son animales magníficos, ya sólo con ver su constitución... —dijo este, que parecía no ser capaz de concretar nada—. Y sus filas de dientes... Además, dicen que son muy agresivos y todo eso, pero yo nunca me he encontrado uno.

3 Comentarios

Lucia

26/9/2021 09:49:11 pm

Me encanto como redactas :) creo que me metí full en el personaje de Carmen ✨

Responder

Oferta de Prestamo Urgente

21/9/2022 03:09:46 am

Buenos días señor / señora,

Responder

Oferta de Prestamo Urgente

21/9/2022 03:10:31 am

Buenos días señor / señora,

Responder

Deja una respuesta. |

FICCIONES

El Coloquio de los Perros. ALFARO GARCÍA, ANDREA

ALMEDA ESTRADA, VÍCTOR ALBERTO MARTÍNEZ, DIEGO ÁLVAREZ, GLEBIER ANDRÉS, AARÓN ARGÜELLES, HUGO ARIAS, MARTÍN ÁVILA ORTEGA, GRICEL AYUSO, LUZ BAUK, MAXIMILIANO BEJARANO, ALBERTO BELTRÁN FILARSKI, OLGA BOCANEGRA, JOSÉ BORJA, NOÉ ISRAEL CABEZA TORRÚ, JUAN CÁCERES, ERNESTO CAM-MÁREZ CAMACHO FERNÁNDEZ, GREGORIO CASTILLA PARRA, JOSÉ DAVID CASTRO SÁNCHEZ, JUAN CATALÁN, MIGUEL FONSECA, JOSÉ DANIEL

FORERO, HENRY FORTUNY i FABRÉ, CESC FUENTES, FRANCISCO FRARY, RAOUL GALINDO, DAVID GARCÉS MARRERO, ROBERTO GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARCÍA MARTÍNEZ, AMAIA GARDEA, JESÚS GIORGIO, ADRIÁN GÓMEZ ESPADA, ÁNGEL MANUEL GUILLÉN PÉREZ, GLORIA GUTIÉRREZ SANZ, VÍCTOR HACHE, MYRIAM HAROLD BRUHL, KALTON HERNÁNDEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL HINOJOSA, PAZ HIRSCHFELDT, RICARDO HIRSCHFELDT, RICARDO [EL ABANDONO] JUNCÀ, JORDI KOUZOUYAN, NICOLÁS LÓPEZ, DOMINGO LÓPEZ-PELÁEZ, ANTONIO LÓPEZ LLORENTE, JORGE LÓPEZ VILAS, RAFAEL MAHTANI, VIREN MARDONES DE LA FUENTE, ALEJANDRO MARTÍN, RAIMUNDO MARTÍNEZ COLLADO, GUILLERMO MÉRIDA, JAVIER / BARRETO, SERGIO MEROÑO, ANTONIO MILLÓN, JUAN ANTONIO MIRELES, JUAN MONTERO ANNERÉN, SARA MONTOYA JUÁREZ, JESÚS NORTES, ANDRÉS OLEZA FERRER, CARLOS (DE) ORMEÑO HURTADO, AARÓN OSORIO GUERRERO, RODRIGO OTAMENDI, ARACELI OUBALI, AHMED PANZACOLA, ELIOT PARDO MARTÍNEZ, SAMUEL PÉREZ ALONSO, ALBA PIQUERAS, CARMEN PUJANTE, BASILIO QUINTANA, JULIO RECHE, DIEGO REMEDI, ROBERTO A. RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN AMANCIO RODRÍGUEZ OTERO, MIGUEL ROSADO, JUAN JOSÉ RUCHETTA, MAURO SÁNCHEZ LOZANO, PILAR SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ SANZ, PEDRO SCHUTZ, LOLA SEGURA, ALEJANDRO SEVILLANO, ATILANO TOMÁS, CARMEN TORTOSA, JAVIER TRENADO, ENRIQUE URTAZA, FEDERICO VIDAL GUARDIOLA, NATXO Hemeroteca

Archivos

Marzo 2024

CategorÍAs

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS