|

EL HOLANDÉS He despreciado a mis padres desde que tengo uso de razón. Los poros abiertos de la piel de mi madre, los anillos ahorcándole los dedos asalchichados y esa voz vulgar y chirriante que me agujerea el tímpano desde la cuna. Por mi padre no puedo decir que tenga sentimientos más elevados. Chorros de testosterona fluyendo, las collejas a destiempo y el afán por provocar temor, como si necesitara un andamio de sumisión apuntalándole para mantenerse en pie. Por mis compañeros de barrio sí siento algo parecido a la camaradería, compasión incluso, pero no cariño. Conocía sus códigos, sabía fingir y amoldarme a sus escupitajos y correrías. Carne de cañón para cantera de narcos, con primera parada en el tabaco y continuación lógica al hachís. Nadie allí se planteaba otra cosa. Con doce años ya te dabas cuenta de que allí nadie madrugaba, de que los padres a veces desaparecían meses o años y de que a las fuerzas de seguridad, polis o verdes, se les recibía al grito de “¡Ratas, fuera!” entre botellazos y pedradas, con un virulencia que les hacía recular sin más incidentes. Nunca fui buen estudiante, pero no se me daba mal. Nos obligaban a leer cosas que no entendíamos, pero poco a poco fui aficionándome a entender que había otros mundos que no estaban hechos de playeras Versace, móviles de última generación o Rolex. No tardé mucho en darme cuenta de que mi padre era el cabecilla de los Castaña: visitas a destiempo, cochazo y la Play Station antes que nadie de mi clase. Y yo, claro, era conocido por todos como Castañita. Tenían mis padres un pequeño comercio que regentaba mi madre: no había que ser un lumbreras para saber que una tienda de botones e hilos no daba para un Audi Q7 y la colección de Louis Vuitton que mi madre exhibía en cuanto tenía oportunidad. La primera vez que lo vi fue en la trastienda de mi madre. No se parecía a nadie que hubiera visto en el Saladillo. Ni tatuajes, ni ceja cortada, ni Gucci a la cintura. Tenía una manera de andar magnética, levantando mucho los talones: parecía que flotara y movía las manos como si dirigiera una orquesta. De vez en cuando se acariciaba la ceja derecha con el índice. Llevaba traje sin corbata y una joya en los puños de la camisa, en lugar de botones, que yo nunca había visto. Hablaba español sin tener que detenerse a buscar las palabras, pero con un deje de fuera. Allí, sentado en un taburete, con las piernas cruzadas como una mujer, me pareció un príncipe que irradiaba indiferencia ante los pequeños anhelos de nosotros, vulgares plebeyos. Pidió un té para beber, que mi madre tuvo que ir a comprar al colmado de la esquina. Allí nadie había bebido nunca té. Sujetaba el vaso con las puntas de los dedos para no quemarse. Mi padre jamás disimuló delante de mí: —Que se vaya enterando —decía. Mi madre: —Vale para estudiar. —Y qué, el dinero no está en los libros— zanjaba él. Su fama le precedía, las iniciales desconfianzas hacia aquel personaje que nadie conocía se desvanecieron cuando presentó sus credenciales: el mayor desembarco de cocaína en Galicia, sin más incidentes que un par de fardos perdidos y el anillo del Ruso en el anular derecho: la carta de presentación que abría todas las puertas. Los chavales del barrio decían que solo 5 personas tenían ese anillo, pero aquel entorno era caldo de cultivo para la rumorología. Me senté detrás del mostrador, pero pude comprender la conversación sin dificultad. Las andanzas de mi padre no me interesaban lo más mínimo pero no quería perder nada de lo que dijera el holandés. —A las ratas te las saco por un máximo de seis horas. —Pronunciaba la erre con mucho cuidado, como esmerándose. —¿Garantizado? —Garantizado. El tiempo suficiente para cargar la gomita al otro lado, cruzar, alijar y llevar a la guardería. O fondear para los buzos. No me encargo del petaqueo ni de los volaores, pero los aguadores, todos míos. —¿Las del otro lado también? —Por supuesto. Tus chicos pueden actuar con absoluta normalidad que no van a ver ni una cucaracha allí ni una cangrejera aquí. —Qué pasa con las gaviotas. —También cosa mía. Cielo despejado durante seis horas. —Cómo se te abona. —Cincuenta por ciento en cripto antes, cincuenta por ciento en efectivo, después. Tienes quince días para organizarlo todo y necesito que me avises con cinco días mínimo de antelación. —¿Ni una rata? —Ni una rata, en cinco a la redonda. Pero necesito ruta y no respondo si se hacen desviaciones. Insisto: garantizo costa despejada en una ruta con una desviación de máximo cinco kilómetros. Se dieron la mano. Estaba acostumbrado a esa jerga que se reinventaba cada pocas semanas. El holandés la manejaba con una soltura inaudita para alguien que no era de allí. Por primera vez detecté que mi padre estaba cohibido, pero lo disimulaba haciendo muecas con la boca, pasándose la lengua por los dientes, en un gesto que él consideraba el colmo de la machirulería y rascándose los testículos. El holandés permanecía impasible y sorbía el té despacio. Nadie sabía y él no lo dijo, donde se alojaría esos quince días. Cuando se fue, inclinó la cabeza para saludarme y me pareció ver un destello de sonrisa que me hizo sentir que un cubito de hielo me recorría la columna vertebral hasta explotar en el cuello. Se fijó en el libro que tenía entre las manos y pude ver que leía el título. Me pareció ver un gesto de aprobación, pero tal vez era mi mente buscando su beneplácito. —Valiente estirado —dijo mi padre cuando se había marchado. Tuve ganas de acuchillarlo. No supe nada del holandés hasta Viernes Santo. En un intento desesperado por huir de tanta mugre y para vencer las náuseas que me provocaba el entorno en el que me había tocado crecer me había hecho costalero de una hermandad del pueblo. No tenía más sentimientos religiosos que el ansia por intentar creer que la vida no podía limitarse a huir de los picoletos, ver porno en pandilla y soñar con que los mayores nos dejaran ser lancheros para vivir la adrenalina de la persecución. La recogida del paso fue a las once y nos fuimos a tomar un vino donde el Landi. Salí a fumar y allí estaba, sentado con las rodillas juntas, el mentón apoyado en su mano derecha. Miraba el móvil y tomaba un vino. No me atreví a saludarlo, pero me aseguré de ponerme bien a tiro para que me viera. No tardó: —Chico, tú eres el hijo del Castaña, ¿verdad? Apenas pude balbucear un sí. Sentí el rubor subir a borbotones, como en latidos. —Siéntate conmigo, que estoy aburrido y no entiendo nada de esta tradición y eso que mi padre era malagueño. Después de un par de vinos pude descargar los hombros agarrotados por el peso del paso. Estuvimos charlando horas: de libros, de países, de películas. Sus ojos azules brillaban y tenía las pestañas largas y onduladas. No era risueño, pero cada vez que una sonrisa asomaba a sus labios parecía que salía el sol. Me sentí avergonzado en mis intentos de provocar esa sonrisa. No mencionó a mi padre ni sus tejemanejes, cosa que me alivió. —¿Te gusta leer? ¿Qué lees? —No mucho, lo que hay en la biblioteca. Libros de aventuras y lo que caiga en mis manos. No hay muchas librerías por aquí. —Existe Amazon. —Pero no se puede pagar en efectivo. Y yo solo manejo cash. —Tengo muchos libros. Te presto, si quieres. —¿Pero los tienes aquí? —Hombre, no todos, claro, pero siempre viajo con algunos de ellos. ¿Quieres verlos? Eran casi las 5:00 am pero en mi casa nadie me había puesto hora de llegada nunca. Alternar espabila, decía siempre mi padre. Sentí como algo se desplegaba en mi tripa, como un pájaro dormido que quisiera revolotear. ¿Qué había de raro? Pues un socio de mi padre, como otros tantos, que quería enseñarme algo. Esta vez libros en vez de relojes o pistolas. Todo bien. Todo bajo control. Todo muy normal. Traté de apaciguarme poniendo una voz grave, de adulto de vuelta de todo: —¿Dónde está tu hotel? ¿O dónde paras? —Te lo enseño, cerca de Bolonia, no tardamos ni una hora. Una sensación vaga de inquietud bailaba en mi estómago. Estaba cansado de cargar el paso y había bebido mucho vino, pero no quise parecer un crío asustadizo. —Vamos en mi coche—. No tenía ni permiso ni edad para conducirlo, pero allí todos llevábamos nuestro coche desde los quince. —Mejor en mi moto, que la necesito mañana. Caminamos en paralelo. La moto estaba aparcada al final de la playa de la Atunara. El peñón se recortaba en el cielo, pero en vez de encontrarlo majestuoso me pareció amenazante. Deseché el mal augurio de inmediato. Me monté como siempre me he montado en una moto con los chicos del barrio: las piernas muy abiertas, la espalda echada para atrás y las manos metidas en los bolsillos traseros del pantalón. El holandés me agarró las rodillas y las juntó a sus piernas. Agarró mis muñecas y puso mis manos alrededor de su cintura. —A ver si te me vas a caer, chaval. Sentí que los pies se me abrían como trampillas, como en un concurso de televisión que a mi madre le encantaba donde los concursantes caían al fallar las respuestas. Tardamos menos de cincuenta minutos y llegamos a una explanada escondida tras dos colinas que empezaban a clarear. El olor a hierba y mar me aturdían un poco, pero quise aparentar estar muy sobrio y muy desenvuelto. —Vaya choza. Una camper gigantesca estaba plantada en medio. Tenía una parte abierta con una extensión, y ahí había un par de sillas y una mesa. A unos cuatrocientos metros una caravana más pequeña hizo un par de señales de luz. —No te preocupes, son mis vigilantes. Siempre viajo en mi camper. Me da más libertad y me permite llevar mi moto a todas partes para moverme más fácil. Entramos. Nunca había visto nada así. El espacio era grande y pequeño a la vez y el techo también estaba extendido. Entraba ya algo de claridad por las ventanas. Uno de los lados estaba forrado de libros. —Muchos están en inglés, pero tengo bastantes traducidos al español. Coge lo que quieras. Volví a sentir dolor en el hombro izquierdo y me lo pincé con la mano derecha. —¿Te duele? ¿Pesan mucho las tablas esas que lleváis? Si quieres te doy un masaje —dijo él—. Sentí un temblor en los muslos. —Tranquilo, chaval. Mi madre me enseñó. La mejor fisio de toda Holanda. Me vi descamisado y tumbado boca abajo encima del edredón blanco de la cama. Era tan blanco que tuve miedo de mancharlo solo con el contacto de mi ropa. Lo cierto es que sabía dónde clavar los pulgares en unos puntos gatillo que me despertaban un dolor agudo pero también liberador. Al cabo de unos veinte minutos dijo que le dolía la mano y se levantó. Me tiró la camisa: —Toma, no te quedes frío. Titubeé un poco. No sabía muy bien que se esperaba de mí. Me abroché la camisa despacio, alargando el tiempo. Sentía un remolino por debajo del ombligo que bien podía ser nerviosismo. Pero también podía ser otra cosa. No quise indagar. —Uno de mis acompañantes te llevará a casa. No quería marcharme, pero asentí serio. —Gracias por los libros— murmuré. Al día siguiente amanecí en mi cama, somnoliento y desorientado. Esa desorientación resacosa que a esa edad se pasa con tres cafés. Esta vez la perplejidad decidió no abandonarme en los diez días que no tuve noticias. Diez días de ajetreo doméstico, visitas a deshoras, multitud de llamadas y mensajes al móvil de mi padre. Sabía que se avecinaba el día D porque conocía ese estado de excitación permanente que atrapaba a mi padre cuando se acercaba un golpe grande. Y la discreción no era su punto fuerte. Fui todos los días al bar del Landi, a la playa del Atunero. Nada. Miraba el móvil obsesivamente. Perdí dos kilos y me leí los dos libros que me había prestado, dos veces en bucle. El día D me alejé de mi casa porque la agitación de mi padre había llegado a unos estados insufribles. Por los fragmentos de las conversaciones que había escuchado esos días en principio todo iba según lo planeado. Volví antes de la media noche y enseguida me quedé dormido. Los gritos de júbilo de mi padre y sus compinches me despertaron a las tres de la madrugada. El mayor alijo de hachís en una sola noche. Diez lanchas en paralelo y en menos de 4 horas todo estaba repartido y guardado. —Bueno, pues ya está todo atado. —En fin, falta pagar al holandés. —Habrá que verlo, compare. —Como que habrá que verlo, pisha. Que a las ratas ni la hemos olido. —Sí, pero ya me contarás tú el riesgo que ha corrido él, ese sí que no ha olido la mierda. —Castaña, Castaña... No te la juegues. Que viene de parte del Ruso. —Yo solo digo que ciento cincuenta mil es un poco excesivo para un lila que no se juega nada. Me volví a quedar dormido. Tres horas más tarde me despertó la notificación de un mensaje. Era él. El corazón se me disparó como la bola de un pinball rebotando en todas las direcciones. Un escueto: ¿Te vienes conmigo? Agarré una mochila y metí tres o cuatro cosas. No tenía ni idea del alcance de ese mensaje. ¿A desayunar? ¿A echar el día? ¿De viaje? ¿Para siempre? Salí por la puerta de la cocina y salté la valla del patio trasero. Allí estaba con su moto. Tapaba el sol con su cuerpo, lo que le hacía tener una especie de aura dorada. No le pude ver la cara por el casco. No pregunté nada y me monté. Apreté las rodillas contra su cuerpo y metí las manos en su chaqueta. Llegamos a la camper en veinte minutos. Metió la moto dentro y se sentó en el asiento del conductor. Arrancó. Yo no me atrevía a decir nada pero mi cuerpo entero se estremecía cada vez que me miraba. Condujo durante horas. En Despeñaperros paramos en un bar de carretera y ahí me di cuenta de que el chico que me había llevado el otro día iba escoltándonos detrás. Vi en el móvil cinco mensajes de mi padre. Me dio pereza mirarlos. Él miraba compulsivamente el móvil y los escoltas salían a cada rato a hablar por teléfono. Puse el móvil en silencio. No quería que nada ni nadie rompiera la magia de la burbuja en la que me había instalado. No me atrevía a hablar ni a preguntar, no fuera a estallar. Volvimos a la carretera. En silencio. Era un silencio que más que ausencia de ruido consistía en presencia de la nada. Una nada que no auguraba nada bueno. Le pregunté que a dónde íbamos. —Trata de dormir, chaval. Aún falta. Cuando me desperté, estaba maniobrando para esconder la camper entre unos árboles. No reconocí el lugar. Era sombrío y hacía frío. El aire se sentía diferente, más seco. Salimos de la camper. Me encendí un cigarro y me encogí un poco. Al cabo de unos minutos oí el motor de un coche que enseguida reconocí. Era el Toyota de Hassan, el chico para todo de mi padre. Miré al holandés suplicando una explicación. Me latían las sienes y me fallaban las piernas. Hassan abrió el maletero del coche y sacó una bolsa de deporte: —Ahí lo tienes, en billetes de cincuenta. Cuéntalo. No te muevas. Que el chico se acerque solo. Me miró y apoyó la mano en mi hombro: —Entiéndelo chaval, no tienes ni diecisiete. Se me puede caer el pelo. Me empezó a temblar el labio inferior. No acerté a decir nada de lo que se agolpaba en mi mente. —Tengo tus libros. —Cuando cumplas dieciocho, me buscas y me los devuelves. Al entrar en el coche, mi padre hizo algo que se pareció a un abrazo. —Joder, qué susto, Castañita. ¿Te ha hecho algo?

5 Comentarios

AUTOBIOGRAFÍA DE ENRIQUE VILA-MATAS Enrique Vila-Matas es y no es un hombre, del mismo modo que es y no es un personaje. O las dos cosas. O ninguna. Antes de conocerlo personalmente, yo ya lo había visto convertirse en humo, en mitad de una fiesta. Aparecer y desaparecer junto a la barra del bar de los hoteles en los que me alojaba, vestido solo con unas bermudas de flores y dándole sorbitos a uno de esos cócteles de pajita y sombrilla, con el borde de la copa cubierto de azúcar de colores. Cuando Luis Antonio de Villena me lo presentó, una noche, después de que ambos (Luis Antonio y yo, quiero decir) sacáramos los pies de la piscina (él algo más que los pies, para ser exactos) en la entrega de un premio literario solo alcancé a decir un sencillo encantado de conocerle. Debí de parecerle aburridísimo. Él, por el contrario, me estrechó la mano fuertemente mientras afirmaba, una y otra vez, ser el último de los escritores españoles vivos de la Funesta Orden de los Seguidores de Apollinaire, la FOSA. De eso hace ya casi diez años. Desde entonces, hemos perfeccionado nuestra amistad (así es como él lo dice) y me he dedicado en cuerpo y alma al estudio de su obra, su vida y su figura. He hablado con él y con Paula, con sus amigos y con sus colegas escritores. Con muchos de sus editores, a lo largo del tiempo. Con cientos de sus lectores, por supuesto. En España y en Francia. En Italia y en Inglaterra. En Estados Unidos. Pero ha sido justo ahora, coincidiendo con un pequeño trabajo de investigación iniciado durante la pandemia, cuando he tenido acceso por primera vez (por motivos que ahora no vienen al caso) al manuscrito de su autobiografía, todavía inédita. Y es para mí una gran alegría, como no puede ser de otra manera, compartir con vosotros su primer capítulo, con el permiso de Enrique. Durante un tiempo creí en Dios. Ese es el inicio memorable de la autobiografía de Enrique Vila-Matas. Hace ya tiempo que nosotros creemos en él. Natxo Vidal Guardiola CAPÍTULO 1: LA ADOLESCENCIA Y DIOS Durante un tiempo creí en Dios. Había leído una frase, probablemente en alguno de los libros que los jesuitas de la familia se iban dejando por mi casa, entre bocado y bocado a la merienda (puede que no fuese en un libro sino en una cuartilla, o en uno de esos boletines religiosos con los que las distintas órdenes se llaman a filas, manteniendo la integridad de la tropa, o, quién sabe, en uno de aquellos almanaques ilustrados que mi madre coleccionaba, repartidos por toda la casa), que decía: confía en Dios como si todo dependiera de él pero trabaja como si todo dependiera de ti. Y la hice mía. Así que yo oraba, confiadamente, como si todo dependiera de Dios. Pero trabajaba duro, como si todo dependiera de mí. Tenía 13 años. Me levantaba siempre puntual, para ir al colegio (luego hablaremos del colegio). Desayunaba sin protestar y me aplicaba a las tareas de la escuela aplicadamente, como el hombre que, apenas sin descanso, aventa el trigo en mitad de la era, separando el grano de la paja. Luego volvía a casa, caminando por las calles de mi barrio, en Barcelona, una ciudad que, al mismo tiempo, es y no es la ciudad que era (algo que también le ocurre a París, aunque un poco menos). Ya entonces, no percibía yo las cosas como los demás. Por ejemplo: mis amigos tenían claro (yo también lo había estudiado en clase) que las raíces de los árboles se hallan bajo tierra. Que son ellas las que impiden que se caigan y que es a través de las mismas como los árboles se alimentan. Todas las cosas, en fin, que cualquier persona sabe de los árboles y de sus raíces. Yo, sin embargo, veía con claridad que los pájaros eran las verdaderas raíces de los árboles. Unas raíces que, al contrario que las otras, hacían que los árboles permanecieran unidos al cielo y no a la tierra. Ya casi no me acordaba, pero hace poco leí ese verso en un poema, sesenta años después: los pájaros son las raíces de los árboles. Así que no andaba yo tan desencaminado, entonces. Además, tenía un tío que se comía los saltamontes, durante las cenas de verano. Recuerdo perfectamente ir a buscarlos, de noche, cerca de las farolas. Cogerlos y volver corriendo a la mesa, bajo el porche, para dárselos y ver cómo se los comía. Creía en Dios, he dicho. Confiaba en él. Así que escribí una novela, para que lo supiera. La titulé La llamada de Dios, porque por entonces (lo he dicho en algún documental, en algunos papeles) estaba yo influenciado por José María Gironella y sus cipreses creyentes. En cualquier caso, La llamada de Dios no fue mi primera novela. Un poco antes, a los doces años, había escrito Sus dos tíos, una novela policíaca al estilo de El halcón maltés, con buenos y malos, guapas y feos, viajes y misterios. Los jesuitas de la familia, a los que ya he nombrado (los recuerdo, en efecto, llenando la casa de mollas, entre bocado y bocado a la merienda, mojando los bollos en café con leche), hicieron llegar el manuscrito de La llamada de Dios a otro jesuita, profesor de literatura en el colegio de la orden de la calle Caspe. Aquel jesuita, al que llamaremos J. de N., militante del realismo (cosa rara para un señor que debía de creer en la resurrección, la existencia del cielo y del infierno y la transmutación del vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor), condenó la novela por ser, a su parecer, poco realista. Lo escribió todo en una crítica que todavía conservo y que comienza así: La llamada de Dios es una obra de un adolescente de 13 años. No puede perderse de vista. Esto, además, es el punto de mira necesario para formular un juicio sobre ella. Contemplándole, pues, desde los trece años de Enrique Vila Matas, “La llamada de Dios” es un esbozo de novela que supera las cualidades medias de un muchacho de su edad. No hay que pensar tampoco en genialidades. Pienso, más bien, que se debe a un adelanto de mentalidad y vivencia, unido a claridad de inteligencia, talento asimilador y un afán literario notable. Se sale, por tanto, de lo ordinario sin que por eso se perciba en ella ningún rasgo del tipo que ha dado en llamarse niño prodigio. Y luego sigue. Imaginaos el efecto de esta crítica en mí. No entendí nada. Más allá del uso de las comas, que ya por entonces me parecía inadecuado (y solo tenía yo trece años y ninguna carrera, a diferencia de aquel jesuita), y de alguna que otra expresión extrañamente formulada: “punto de mira”, “adelanto de mentalidad y vivencia”, “talento asimilador” o “ningún rasgo del tipo que ha dado en llamarse niño prodigio”, había una secuencia de palabras que me volvía loco. «La llamada de Dios es un esbozo de novela que supera las cualidades medias de un muchacho de su edad. [Pero] No hay que pensar tampoco en genialidades». Sí pero no. Mal pero bien. Todo tan propio de un cura. Más adelante, poseído totalmente por su tesis realista, ahora justificada, además, por impulso transformador, el jesuita decía: «Dado que el chico tiene ya capacidad, debería ser iniciado en la realidad social de nuestro mundo, realidad que desconoce...». Fue justo entonces, en ese momento, a los trece años y al llegar a ese párrafo cuando decidí (lo recuerdo perfectamente) que nunca sería un escritor realista. Los jesuitas de Caspe, situados entre Pau Claris i la calle del Bruc, muy cerca de la Plaza de Urquinaona y del Passeig de Gràcia, disponen de un edificio magnífico, levantado mucho antes de que yo naciera. Su historia es abrumadora y turbia (como casi todas las historias de Barcelona). Ha sido y ha dejado de ser, obedeciendo a los vaivenes del tiempo y de la historia, propiedad municipal o de la Compañía de Jesús. Y, aunque entre sus estudiantes puedan encontrarse elementos como Iñaki Urdangarín o Javier de la Rosa, en los jesuitas de Caspe estudiaron también, por ejemplo, Francesc Vendrell o Josep Maria de Segarra. En su capilla se encuentra el que probablemente sea el órgano romántico más antiguo de toda Cataluña y, sobre todo, la espada de San Ignacio de Loyola, aquel muchacho guipuzcoano que conoció a Dios mientras se recuperaba de una herida de guerra, a la que había ido con la intención de matar soldados enemigos. Como curiosidad, vale la pena decir que la junta que se constituyó para decidir el formato de la urna en la que habría de depositarse la espada (lleva ahí desde 1907) estuvo presidida por Antonio Gaudí. De modo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que, al menos, menos dejó una cosa terminada. Igualmente, los valores con los que los jesuitas de Caspe encaran su tarea educadora fueron y continúan siendo muy elevados. Al entrar en su página web, hoy en día, podemos leer: «El objetivo de la educación jesuita es formar personas integrales para una sociedad diferente» (afirmación que no se llega a entender del todo) o «La red de escuelas de Jesuitas Educación tenemos el compromiso de una profunda transformación de la educación» (frase a la que, sin duda, le faltan algunas preposiciones) o «Juntos trabajamos para formar personas integrales preparadas para una sociedad cambiante» (enunciado formulado con un estilo todavía más críptico). Parece que, definitivamente, han sido ellos los que se han acabado distanciando de la realidad de nuestro lenguaje y, por tanto, del espíritu realista del padre J. de N., crítico feroz de mi desapego de la realidad de este mundo. A pesar de toda esa elevación ideológica, de la espada de San Ignacio de Loyola, conservada en su iglesia, dentro de una urna diseñada por una comisión presidida por Antonio Guadí, de su larga lista de exalumnos ilustres, de su órgano romántico, de su historia de siglos (los jesuitas de Caspe son herederos, más allá de su actividad actual, de una aventura educativa iniciada en el siglo dieciséis), su himno es increíblemente pueril y ñoño. Parece escrito (puede que lo esté, no lo sé) por un niño de diez años, todavía conmocionado por la victoria de su equipo de fútbol (muy probablemente el Barcelona FC), por su primer beso o por la recientísima visita de los reyes magos. Dice así: Al bell mig de Barcelona hi ha una escola que és molt gran, una escola coneguda on molt bé t´hi trobaràs. Situada a l’eixample 25 del carrer Casp, 25 del carrer Casp. Col•legi Casp, quin goig que fas!! Col•legi Casp, una escola de veritat!! Col•legi Casp, sempre edavant!! Col•legi Casp, gran camí que t’ha fet gran!! Durante un tiempo creí en Dios. En su capacidad de obrar milagros, de transformar la realidad. En la posibilidad de sentirnos llamados a buscar y encontrar un mundo nuevo y diferente y mejor, a pesar de las palabras de J. de N., aquel jesuita fanático de lo real. Leí una frase en un libro, o en una cuartilla, o en algún almanaque: «Confía en Dios como si todo dependiera de él, pero trabaja como si todo dependiera de ti». Ahora tengo más de setenta años. Mi fe, como todo en la vida (igual que los jesuitas de Caspe, en los que yo también estudié, sometidos a los vaivenes del tiempo y de la historia), ha ido cambiando. Sin embargo, hace poco, paseando por Barcelona, leí una frase parecida a aquella, pero formulada en un tono definitivamente diferente, puede que más moderno. En Baldomer Girona, una calle perdida del extrarradio barcelonés, una calle a la que ni sé cómo fui capaz de llegar, tras una cuesta empinadísima, más allá de la Ronda de Dalt y del Hospital Universitario Vall d’Hebron, desde la que puede verse, tras los árboles y a lo lejos, el Tibidabo, encontré una frase escrita en la pared. Con una caligrafía indudablemente de mujer y en color rojo, estaba escrito “Dios te quiere, pero no te flipes”. Y sentí que se cerraba un círculo.

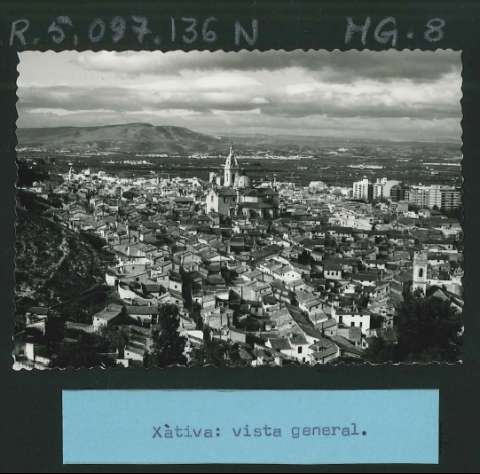

RETORNAR El mando del televisor se desliza entre los dedos de mis manos que sin control juguetean con él, pasando de un canal a otro, sin más objetivo que el de la propia supervivencia. Mantengo la mirada fija en la pantalla, contemplo imágenes que, vacías de contenido, se suceden en serie ante mis ojos enrojecidos por el cansancio. Mientras, en mi cerebro, desenhebrado, retumban como un eco machacón las noticias sobre el covid. El bicho, así llamado por buena parte de ciudadanos, nos tiene confinados, enclaustrados en casa, sin otra expectativa que la de dejar pasar las horas ante la caja mecánica, al tiempo que algunos, como yo, vemos acaecer con amargura la lenta extinción de nuestros negocios, de nuestro pan de cada día. —No te duermas —me amonesta María, levantando la voz llena de júbilo—. Escucha lo que acaban de anunciar en Antena 3. A partir de pasado mañana, podremos abrir de nuevo el bar. ¡Llamaré a los muchachos para que se preparen! —¡No seas inocente, cariño! ¡El bar de mi amigo Juan dio en quiebra durante la última oleada! ¿Por qué habría de irnos mejor a nosotros? Desempolvaremos la llave, la giraremos y esperaremos a que el local se llene. ¿Eso es lo que esperas? —respondo en tono irónico y con cierta brusquedad. Ya no albergo esperanza alguna de recuperar nuestra fuente de ingresos, por ello me exaspera esa eterna candidez con la que mi esposa se aferra a un futuro incierto, en cuya negrura naufragan mis pensamientos. Son casi setenta años los que cargo en la mochila. ¿Quién habría de interesarse por un hombre que, de no lograrse la revivificación de aquello que le proporciona el sustento, de aquello que lo eleva y dignifica en su condición humana, sucumbe inexorablemente ante una vejez desvalida? Me acomodo de nuevo en el sillón, mientras la silueta de María se diluye entre los párpados perezosos de mis ojos que vuelven a caer lentamente. Al menos, todavía cuento con un día, veinticuatro largas horas y sus correspondientes minutos. Debo prepararme para arrostrar la catástrofe, escapar de casa, huir de la monotonía del zapeo televisivo que como un cepo vil aprisiona con sus puntas de hierro la base de mi cerebro, aniquilando toda pobre idea que pudiera surgir de él. A día de hoy se ha levantado el confinamiento. Con emoción, casi con lágrimas en los ojos, traspaso el umbral de la puerta que da acceso a nuestra casa. Una maravillosa sensación de libertad invade hasta el rincón más escondido de mi alma. Ahora, de nuevo me es lícito hinchar los pulmones con aire puro sin que en el intento estallen, a no ser de alegría; ahora, una vez más, las palmas de mis manos se extienden sensuales para acomodarse al vacío que ocupan los gases del aire y acariciarlos. Por fin, doy el paso, me ajusto la mascarilla y me pierdo en esa libertad que añoraba desde solo Dios sabe cuánto. Las viejas calles de este pueblo mío, mudas testigos de un pasado rico y floreciente, me invitan con el silencio impertérrito de sus gargantas de piedra a seguirlas, a descubrir quizás en el lecho duro de su vientre respuestas que calmasen mi sed, que restituyesen el rumbo a una vida que muere en la monotonía y en el desaliento. Piso con vehemencia, una vehemencia cercana a ese fervor que el enamorado siente cuando solapadamente roza la mano de la amada, el firme de unas callejas que en otro tiempo fueron escenario de mis juegos infantiles, de mis pequeños deslices amorosos, cuando la oscuridad me servía de cómplice, y me dejo arrastrar por la voz profunda de su llamada. He llegado a la plaza del Mercat. Antes de continuar hasta les Arcadetes de Alboi quiero admirar una vez más desde el Bellveret, allí donde la subida al Castell comienza a empinarse, la silueta de Xàtiva, los tejados multiformes de sus casas, los palacetes, las iglesias de esta ciudad que fue romana, pero también musulmana y cristiana; respirar aquí, en lo alto, ese perfume tan propio suyo, a pebrella y a romero, a salvia y a tomillo, volver a sentir de nuevo esas pequeñas cosas que no hace tanto me parecían insignificantes, en las que casi no había reparado, simplemente porque formaban parte de la asiduidad del día a día, y me había acostumbrado a su presencia. La plaza del Mercat está hoy, ya de buena mañana, abarrotada de vecinos que no de otra forma que yo han salido de sus jaulas, esculpidas en oro o en latón, ¿a quién importa de qué sean? Los empuja el deseo de ver el cielo azul, el ansia por descubrir tras esas mascarillas frías e impersonales la estima de los amigos, de los otros moradores del pueblo que una vez más acuden a ese lugar querido y frecuentado por todos. Me detengo unos instantes al pie de la vereda que conduce al mirador para contemplar el escarpe de su ascenso, «demasiado empinado para un hombre que casi traspasa la barrera de los setenta», pero hoy no me siento viejo, y mis pies caminan resueltos y soportan el peso que se les ha encomendado como carga ligera y liviana. Instintivamente, vuelvo la mirada hacia atrás. Todavía parece resonar en mis oídos la voz chillona de mi tía Ambrosia llamándome a la cordura, cuando en la efervescencia de mi adolescencia salvaje subía esas mismas cuestas con la bicicleta cargada a las espaldas. Sin aliento me seguía la pobre hasta que la redondez de su cuerpo la vencía. Jadeante se paraba en seco y levantaba el brazo amenazante mientras yo, jubiloso, me alejaba de su vista. ¡Lo que son las contrariedades de la vida! ¡Si la tía Ambrosia levantara la cabeza! ¡Si pudiese apreciar la calva circunscrita por bucles canos y grises que me adorna la testa! ¡Si pudiese ver que ahora soy yo quien renquea, que soy yo ese a quien una araña sin sentimientos le ha tejido una tela de surcos profundos en la piel del rostro! Pero no es momento de detenerse en reflexiones amargas, que la barca de Caronte todavía no ha echado amarras en mi orilla. Mi pie izquierdo ya ha alcanzado el firme de la explanada, a corta distancia lo sigue el derecho. Alzo la barbilla al cielo mientras entorno los ojos e inhalo aire, aire hasta reventar. ¡Me había faltado tanto! Un momento de felicidad sublime que nadie, pero sí algo, un algo que me recome las entrañas, que me devuelve a esa incertidumbre cruel que no me abandona, es capaz de ensombrecer. Y de nuevo mi alma queda presa en la cárcel de la desesperanza y del desaliento. El sollozo de un muchacho, sentado junto al monumento dedicado a la pelota valenciana, atrae mi atención. Con las palmas de las manos esconde sus ojos enrojecidos por amargas lágrimas que le recorren el rostro hasta humedecer la parte superior de una camisola vieja y blanca, salpicada con sucios manchurrones, que medio le sobresale por encima de cortos vaqueros, dejando entrever sus rodillas ensangrentadas. Me acerco a él con tiento. ¡No quiero asustarlo! ¡Parece tan perdido! —¿Qué te ocurre, muchacho? ¿Te has caído al subir? Llevo una botella de agua. Te lavaré la rodilla para que no se infecte. ¡Verás como enseguida te sientes mejor! —No necesito su ayuda, señor. Y... Si se me infecta, pues mejor para mí. —Pero, ¿qué dices? Mira que no te entiendo. Un joven de tu edad que prefiere enfermar, y que no se deja ayudar. ¡No me irás a decir que eres un gallina, que por un poquito de sangre se te cae el mundo encima! —Ni mucho menos, señor. Créame, solo soy un pobre diablo, tal y como me llama mi madre, al que los chicos de mi edad detestan. Sí, me la tienen jurada. En la escuela, nadie quiere tenerme en sus equipos de trabajo, paso los recreos solo, apartado en una esquina. Hay días en los que, dando vueltas por el recinto del patio, me acerco a alguno de los corrillos que se forman para hablar con ellos. Al ver que todos se dispersan como si hubiera llegado la peste, entonces me percato de mi fracaso. No hay día que no llegue a casa con un arañazo. ¿Cómo piensa que me he hecho estas heridas en las rodillas? Usted lo ha dicho: me he caído, pero le aseguro que ha sido con ayuda. Zacarías, el grandullón de la clase, me ha esperado con su grupo a la salida y me han puesto la zancadilla. Yo he salido huyendo y me he refugiado aquí, como hago siempre cuando suceden estas cosas. Detengo la mirada en sus ensortijados cabellos oscuros, en sus grandes ojos castaños que ahora parecen implorar auxilio, y me recuerdo a mí a los catorce años. En mi escuela también había un “Zacarías” que intimaba a los menos fornidos como yo; al que nunca podía plantarle cara porque me faltaba descaro y labia para responder. Él y sus colegas de turno también se las buscaban para tomarme el pelo cuando podían. Hasta que conocí a Enriqueta. Se instaló en el pueblo con sus padres a finales de curso. No tenía amigos, así que no había nada que perder: me armé de valor y me acerqué a ella. Al poco, éramos inseparables en el patio. Y lo que más regocijaba mi ego era sentir esa envidia escondida en nuestro “Zacarías”. Porque, aunque Enriqueta no era especialmente guapa, era extremadamente resuelta y tenía respuesta para todo. ¡El pobre muchacho sonrojaba cuando ella le hablaba, incluso cuando ridiculizaba sus alardes de fortachón! Al año siguiente los padres de Enriqueta volvieron a mudarse, pero yo estaba curado: ¡ya no había “Zacarías” que me acoquinase! Mi relación con la clase había mejorado. Entonces comprendí la esencia de las relaciones humanas, la grandeza de contar con una amiga, el significado de confiar en uno mismo. De nuevo, fijo la mirada en el muchacho y me siento junto a él, dándole una cariñosa palmadita en la espalda. —¿Sabes, chico? Soy dueño de un barecito pequeño en la calle Farjas. Si te parece, te invito a que vengas a visitarnos. ¡Cuando a ti te vaya bien! A veces se juntan allí los hijos del camarero, que serán poco más o menos de tu edad. Nos alegrará mucho verte. Yo también tuve mis problemillas en la adolescencia, y te aseguro que todo pasa. ¡Anímate, te espero! Casi no puedo creer las palabras que yo mismo acabo de pronunciar. Por un momento, he dejado de sumergirme en lo que considero mi propia tragedia personal, he abandonado ese sentimiento de autocompasión que como un garrote vil amenaza mi existencia para socorrer al joven. Sin que sus labios hagan una sola mueca para responder a mi propuesta, se levanta y se despide, desapareciendo cuesta abajo. Le sigo con la mirada hasta que sin motivo aparente su imagen se desvanece. Me froto los ojos, «¿acaso estoy soñando? ¡Imposible, el muchacho era de carne y hueso, incluso lo he tocado...! ¡Lo he palpado con las manos!». Meditabundo, continúo el rumbo hacia les Arcadetes de Alboi. Soy persona que ama el sentido común, que odia cuando las cosas se salen de traste, y ahora parezco estar delirando. Pero, es que, además, en el jovencito había visto reflejada la historia y contratiempos de mi juventud. Tenía la impresión de que había mantenido una conversación con el mismísimo espíritu de mi adolescencia. Era como si hubiese confrontado de nuevo aquellas contrariedades, que entonces semejaban montañas insalvables, con la ayuda de la sabiduría de los años y de la experiencia. «En esta vida siempre hay soluciones para todo. Seguro que el muchacho también encontrará su camino» silabean mis labios finalmente mientras dejo atrás el pueblo y me dirijo hacia el canal del Bellus donde se emplaza el acueducto medieval. Siempre me ha cautivado pasear por sus alrededores, evocar su fastuoso pasado, experimentar como el aroma de su entorno embriaga mi olfato hasta tomar asiento en los pulmones. No diré que ese interés mío por la historia sea actual. Recuerdo que en el instituto se me daba bien la materia, y, si no hubiera sido por lo que fue, hubiera acabado estudiando la carrera. Pero, en fin, las cosas son como son, y no es momento ahora de lamentaciones, precisamente ahora que otras preocupaciones minan una capacidad de resistencia en mí que ya casi se disipa sin remedio. De repente, el vocerío procedente de una arboleda a pocos pasos de donde me encuentro hace que levante la vista. Un hombre joven, de unos treinta años, achanta verbalmente a otro que lo supera en edad. Tan acaloradamente lo increpa que no ha advertido mi presencia. —Vamos, enderézate, no te dejes apabullar por ese malnacido que te echó del trabajo. Desde que ocurrió hace dos meses, no has levantado cabeza. Te has ido hundiendo en un agujero negro del que no logras salir. ¡Mírate! Pareces un mendigo borracho. Tú, mi padre, que cuando era niño velaba mis deberes del colegio, que cuando estuve a punto de abandonar los estudios no medía el tiempo que pasaba junto a mí, y yo era consciente de tu cansancio, de los cercos morados e hinchados bajo tus ojos. Te recuerdo fuerte, haciéndole frente a la vida. No es la primera vez que pierdes un empleo. Sin embargo, ahora te refugias en tu propia desgracia: mamá murió, yo, vuestro único hijo, ya no estoy en casa, y para colmo te despide ese indeseable de tu jefe, a tu edad. Te has aislado. Has dejado de frecuentar a tus amigos y no dejas de beber. Créeme, no voy a tolerar que te conviertas en un pordiosero y, aunque también yo pierda mi trabajo, no me iré de aquí hasta que no reacciones. Haz memoria y no olvides tus buenos consejos: afronta los problemas con entereza, que siempre existe otro camino. Las reflexiones del muchacho hacen que incline la cabeza porque en ellas, en ellas soy capaz de reconocerme. Veo a ese hombre frustrado y desmoralizado en el que me estoy convirtiendo, a ese hombre que, acobardado por las vicisitudes sociales del momento, se cobija en su infortunio personal y en la rutina de un zapeo televisivo que lo tiene atrapado. ¡No hace ni un cuarto de hora, sin ningún derecho, he adoctrinado a un muchacho! ¿Quién lo diría? ¡Yo, un viejo que se consume en el mar de la incertidumbre y de la desesperación! «Pero aconsejar es una cosa y padecer la derrota otra», escucha una voz interior mi cerebro que se empeña en justificar esa actitud mía, ofuscándose en racionalizar una conducta cuyo desenlace solo puede terminar en desastre. Contemplo a padre y a hijo una vez más, recuerdo aquella victoria de la juventud cuando solo era un adolescente y me era lícito comprender el significado de la libertad de escoger, de la existencia de las encrucijadas, del camino alternativo, y me doy la vuelta, y lloro con rabia, una rabia que emana de la indignación y del enfado que siento por haber permitido que un pesimismo estéril, que una desesperanza sin parangón doblegasen mi voluntad. Imagino la paciencia inagotable de María, siempre dispuesta a infundir en mí ese aliento, esa ilusión que el avance de los años me hacía perder, y me sobreviene una nueva avalancha de lágrimas que nubla mi vista. Me gustaría poder seguir escuchándolos, pero la distancia entre ellos y yo aumenta, y la niebla se hace cada vez más densa. Un suave zarandeo de hombros me devuelve la conciencia. Es María. Mis ojos, todavía entrecerrados y húmedos descubren con regocijo la ternura de su mirada, el perfilado sensual de sus labios carnosos, que a pesar de la edad todavía encuentro atractivo, y le tiendo la mano, tan solo guiado por el deseo de buscar la suya y sentir entre las mías su mano de compañera. EL SURQUITO

ARDOR Tras perder a otros, tuvieron que atravesar el río y consentir que sus pertenencias se empaparan. Si alguno llevaba documentos oficiales, debió haberlo pensado dos veces, pues ahora su identidad se resumía a grumos dentro de sobres pastosos. El coyote había prohibido el uso de linternas, pero cuando vio que una nena, de la mano de su madre, apuntaba un redondel de luz cálida hacia la corriente, para no tropezarse, el recuerdo de su hijo le germinó la intención de encaminarse otra vez al río y la cargara. Pero se mantuvo al frente del grupo. Era mucho exponerse, no valía la pena. Además, ¿cuántas historias no había oído en ese paso? Gente arrastrada porque no pisa bien y enseguida imaginó a un ahogado y a los demás viéndolo y limitándose a continuar su viaje. Alguien tiene que encogerse de hombros. Quienes le enseñaron el oficio lo compararon incluso con los excursionistas en el Everest: cuando uno se cae, hay que cortar la soga; no vale la pena despellejarse las palmas cuando el peso muerto desbalancea a los otros alpinistas; el fracaso de uno compromete al equipo. Hay que tener la cabeza fría para tomar la decisión. Ahora debían ascender hasta la cresta como se pudiera: mojados de la cintura para abajo, se internaron entre biznagas, formaciones rocosas revestidas de arena y cactus agigantados por la velada luminiscencia; nubes opacas se interponían entre la luna y los migrantes, que paso a paso iban secándose conforme escalaban la peña. Chorreando, lo único que conservaban a toda costa era el silencio. En la cima, el cabecilla esperó a que se apiñaran los caminantes, contempló el sur del que habían partido y se dirigió al punto cardinal opuesto. Detrás, casi todos llevaban gorra o sombrero, sus morrales pesaban y las cantimploras, con agua fresca pero lodosa, zangoloteaban contra sus piernas; constituían unos veintitantos y ninguno hablaba. La soga los unía desde la orientación del primer hombre hasta los ancianos, pacientes como el agua que, con el afán de no demorarse tanto, humedecía sus labios. Ellos dejaban que la comitiva avanzara un poco, sin perderla de vista, pues debían recomponerse contra un talud o uno de esos desniveles capaces de albergar madrigueras de serpientes y raíces arqueadas. Nadie los esperaría. Arrastrada y titiritando del ombligo hasta sus pies, la niña veía cómo el par de viejos se hacía más pequeño en sus ojos. Enseguida tiró de la blusa de su madre, pero ésta no se detuvo, no podía; sólo la jaló hacia los otros, caminando a la ventura de esa noche. Sin embargo, la madre no vio cómo su hija soltaba la linterna. A ver si esos dos viejos que aún iban tasando los repechos en la pendiente la agarraban. La mano de la pequeña quería escurrirse en sudores de la firme palma materna. Quedarse atrás representa morir, según le habían hecho entender en términos menos ampulosos, pero con un apremio que ahogó, como si se tratara del río, todas las palabras que pudieran decirse. El miedo que nace... Algo así iban pensando algunos mientras tanteaban a ciegas el terreno, cerca de la falda del cerro. Si despertaban alguna alimaña, podían, aparte de retrasarse, ser mordidos o picados; la hinchazón se agravaría y ¿qué remedio o curandero podrían encontrar en kilómetros a la redonda? Y el grito... Violaría con creces el único encargo del guía, aventajado por su orientación, pero que de vez en vez se paraba y veía la marcha de los migrantes en descenso. El oxígeno tibio del desierto dominaba su agitación; de nuevo, esperó a que el resto se agrupara. Los ancianos repasaban las huellas de esa ladera, surtida de peraltes riesgosamente inclinados, y en la que se soltaban piedras o un ligero arrastre de panza de lagartija que, en esa quietud, adquiría la dimensión de una culebra. Las escarpaduras exigían que ambos midieran los puntos de apoyo y consideraran la gravedad que, tirando de súbito de sus mochilas, podía jugarles malas pasadas; los viejos arañaban las grietas y sus piernas, una a una, adivinaban los peldaños naturales en el terreno. Necesitaban ver, porque el miedo que nace, de verse desbarrancados hacia las afiladas piedras, oprimía sus pulmones. En uno de sus descansos, encontraron la linterna. Cuando el coyote contó a sus clientes, vio que faltaban dos. Al pie de aquel cerro, informó que pronto vendría el peso del descampado; los demás respondieron con exhaustos asentimientos. La niña miraba hacia atrás, escrutando los zarzales y la pendiente por la que recién había bajado, sin oír al guía que explicaba que frente a ellos había una extensa llanura, apenas con árboles o zanjas a los que pudieran arrimarse si oían que... Pero, sólo en ese caso, por supuesto, habría que correr zigzagueando. Ese paso al descubierto, puntualizó, era la ruta más rápida. No les pidió que corrieran, pero sí que caminaran tan rápido como pudieran. Con un dedo, el hombre trazó una zeta en el aire. Quienes le entendieron, recularon una pisada, miraron el monte y obedecieron al coyote. La madre, jalando a su niña, se sumó a los migrantes, cuya prisa a hurtadillas iba en aumento. No sólo porque en las mentes de muchos se dibujaron los colores de patrullas fronterizas; a lo mucho, otra deportación figuraría en sus expedientes. Había otro peligro. No hacía falta explicarlo, pero sí estar atentos a las elevaciones y mesetas que confinaban su cortejo. El miedo que persevera... Los jadeos se apaciguaron y los migrantes miraron esa pantomima del líder que buscaba hacerles entender su instinto de preservación. Algunos, como la madre, querían desandar hacia el río ante la noche árida de estrellas. Volver era una opción, pero sería volver ¿a qué? Y adelante, ¿quién o qué los esperaba? Las dunas de esa madrugada habían dejado zanjas incapaces de ocultar a una persona. Además, si no se fijaban, podían torcerse el tobillo. Encima, avanzaban las nubes, parecidas a un humo disipado del que ya se entrevé el incendio de la luna. No eran más que siluetas quienes daban tragos de esa agua turbia, antes de cerrar sus botellas, como con miedo. Caminar, caminar hasta que reventasen los callos en los pies. Caminar hasta acariciar el sueño de este otro lado. El coyote iba pensando en su niño cuando oyó un crujido. Hizo la seña: un puño alzado. Los otros veintitantos se detuvieron en seco. La hija bostezó un poco y preguntó qué ocurría; recibió un shhh como respuesta. El hombre ahuyentó de sí toda imagen doméstica: no dejaba de producirle vértigo la inmensidad por la que andaban. Tan oscuro estaba que no sabía dónde acababa el desierto e iniciaba esa penumbra cubriéndolos. He aquí que reapareció el murmullo de rama pisada. El hombre del frente se sintió vacío. Se volteó. Desgarradas las nubes por el viento, la luna ahora empalidecía y desabrigaba a sus clientes. Entonces, el coyote advirtió el punto amarillo. Debió haber sido involuntario. La linterna de la nena, quizá, pero los dados ya estaban echados cuando dos ráfagas crepitaron y aquel punto amarillo cayó como una luciérnaga fulminada, rodando por la pendiente y perdiéndose en los derroteros. Un alarido antes de otro disparo. ¿Habrían sido los dos rezagados? Cundió el pánico, la mayoría corrió de vuelta al río y soportó empellones y una gritería atravesada por nuevos tiros. Aunque los migrantes zigzaguearan, la munición los alcanzaba. La niña enmudeció en medio de aquel caos mientras veía sombras a su alrededor proferir plegarias antes de caer abatidas. ¿Dónde estaba mamá? El coyote se abalanzó contra ella y ambos rodaron hacia un breñal cercano hasta que el golpe contra la arena detuvo su caída. Raspados y cubiertos de moretones, la penumbra los cegaba. Mientras distantes ráfagas se cernían, el hombre y la niña resoplaban. Pronto terminó la caza. Pero el hombre no se atrevió a levantarse. En cuclillas, el sollozo ahogado de la niña fastidiaba al hombre en cuclillas, quien alzaba la oreja y volvía a recargarse contra el pequeño farallón. Shhh, le pedía. La soga se había tensado. De pronto, un derrape de llantas y el rugido de motores cerca del escondite. Los cazadores acaso estaban sobre la extensión de la que recién habían rodado; luego se oyó que murmuraban en su idioma. Ni la niña ni él entendieron de qué hablaban, pero sí comprendieron el enfado articulado. Ambos se estremecieron. Aunque sus manos taparan la boca, la niña seguía gimoteando: los moretones estrujaban su piel de un modo que nunca antes había conocido. Aparte de las raspaduras, se había espinado sus brazos y pantorrillas. Sobre la arena, un goteo negro la conmocionaba. Ya no era agua del río sino calidez avergonzada la que escurría por su entrepierna. El hombre trataba de hacerla entrar en razón: de nuevo sus muecas silentes y el lenguaje de las manos, al que estaba acostumbrado por temor a situaciones como ésta. La tensión de la soga lo lastimaba: en sus palmas frotó la certeza de que él pertenecía a su casa, con su hijo. Tal resolución debía ser incuestionable. ¿Qué dirían quienes le habían enseñado el oficio? Un tarareo de piedras cayendo lo despistó antes de erguirse. Estaban cerca. El guía vio a la niña y la recordó iluminando el agua para no tropezarse. ¿Cómo era su madre? Trató de ver en la pequeña las facciones de esa mujer que le diera la vida. Pero, por última vez, el ardor apenas duró, porque, acompañadas de moqueo y vagidos, las lágrimas restauradas le dieron al hombre la impresión de ver en esas gotas el reflejo de la luna y, entonces, otra luz que pudiera atraer las balas. Ella era la linterna. Y él tenía que volver a un hogar. A él sí lo esperaban un qué y un quién. Se incorporó con pausas, fingiendo que contraía sus músculos. En un susurro, anunció que buscaría ayuda; la nena alzó la vista y le cedió al coyote todas sus esperanzas. Le solicitó, apretando sus dedos, que hallara a mamá. Al hombre le costó zafarse de esa súplica engarrotada. Mientras tanteaba el desierto, le pareció que en sus palmas brotaba el alivio por haber soltado una soga áspera. LOS LAURELES QUE SUPIMOS CONSEGUIR El sol aparece sobre la escollera y el mar es como un celofán tornasol durante unos minutos. El reflejo de la luz en el agua lo despabila y Lázaro se levanta. No sabe cómo terminó durmiendo en la garita de los guardavidas, por qué le falta una ojota ni dónde estará. El mareo y las náuseas no le permiten recapitular las horas perdidas. Un combo de gritos y risas le provoca una puntada en la cabeza. Cuatro chicas corren por la playa con los zapatos en las manos y vestidos ya pasados de hora. —Dale, vamos al agua —dice Marcela tironeando del brazo a Soledad. Verónica, que corre detrás, se engancha a Soledad agarrándole la cintura y se la lleva hacia el mar. Silvia y Viviana las pasan por la izquierda y entran en el agua dando zancadas. —¡Está fría, la concha de la lora! —grita Viviana con el teléfono por encima de su cabeza para que no se moje. —Por algo no quiero ir —dice Soledad. —No querés ir por el chongo, no te hagas la boluda —dice Marcela. Federico no sabe si el amanecer rompió el hechizo o si pueden ir a desayunar juntos. Prende un cigarrillo para hacer tiempo. Le quedan cuatro puchos en el atado, más o menos una hora de espera disimulada, mirando hacia el mar con cara de poeta. --¿Você pode me dar um cigarro? Federico saca del atado un cigarrillo algo doblado. Ahora le quedan tres y su capacidad de espera se reduce a cuarenta y cinco minutos. También le convida fuego. Ronaldo apoya el parlante en la arena. Como una puñalada, tiene enchufado un pendrive que contiene un compilado para ocho horas de clases de zumba. Mientras termina el cigarrillo, frena al barquillero. Por el precio de un barquillo, gira la ruleta y se lleva... ¡Dos! El barquillero madruga por necesidad. Su producto no es el más competitivo del mercado playero, necesita primerear antes de que los panchos y los churros le quiten la posibilidad de vender esos cucuruchos de dos dimensiones, sin dulce ni encanto. A primera hora, vende bien entre pibes con bajón y viejos nostálgicos. Baaarrrquillos, Baaarrrquillos Con las patas en la orilla, Abelardo y Eloísa disfrutan de las aguas de la Costa Atlántica. Los jubilados ven de pronto un perro que corre desde la arena hacia ellos y se acurrucan instintivamente, esperando que los salpique. Lo acarician y se alejan antes de que salte alrededor de ellos otra vez. Chucho le ladra a las olas. Corre hacia la orilla cuando se le acercan y vuelve al mar para ladrarles cuando el agua se aleja. Mueve la cola, está contento. Encontró una hamburguesa completa en un tacho de la Rambla y, un rato después, a un nene se le cayó medio helado de chocolate y crema al piso. —¡Pará, Noelia, pará! —grita Juan Carlos López. Noelia es una caniche toy que corre desaforada hacia el Chucho con la correa ondeando al viento, como si estuviera en una comedia romántica. Los López persiguen a Noelia cargando cuatro reposeras, una sombrilla, un paquete de sándwiches de miga y dos esterillas. Analía López se arrepiente de no haberla dejado en la casa de su suegra por el precio de escuchar un sermón diario sobre cuán mal cuidada tenía a la pobre cachorrita y a sus dos nietos. Hay cafécafé, hay cafécafé.

Adelaida le agarra el dedo gordo a Mariana, que sonríe en el cochecito mientras su bisabuela le recita: Que mi dedito lo cogió una almeja, y que la almeja se cayó en la arena, y que la arena se la tragó el mar. Y que del mar la pescó un ballenero y el ballenero llegó a Gibraltar; y que en Gibraltar cantan pescadores: “Novedad de tierra sacamos del mar, novedad de un dedito de niña. ¡La que esté manca lo venga a buscar!” —¡Beto! —grita Elena desde la reposera. Beto, que juega a la pelota paleta contra su nieto Miguelito, le erra al golpe por el grito y pierde el punto. —¿Qué pasa? —Escritora chilena, siete letras ―lee Elena en la revista de crucigramas. —¡Qué sé yo! Rubén instala la carpa. Abre un paquete de bizcochos de grasa, prepara el mate y saca el termo de la mochila junto con un parlante que tiene forma de Minion. Conecta su celular por bluethoot y abre Spotify. Le da play y suena un acordeón a todo volumen: Una vez me quedé ahí dormido en la playa y así yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicaba. —¡Beto! Miguelito festeja el puntazo que pierde su abuelo por desconcentrarse. A Beto no le gusta perder, se calienta como si estuviera jugando por guita. —¿Qué? —Grupo de cumbia santafesina, ocho letras. —¡Qué carajo sé yo! Hay gaseosa fría. Hay gaseosa fría: agua mineral, Sprite, Coca. Los Rodríguez y los Sosa compiten por el único hueco disponible de la playa. Lorena Rodríguez se abre por la orilla y Carla Sosa por el cordón de las carpas privadas, la grieta playera. José Rodríguez y Pedro Sosa chocan sus reposeras sacando chispas mientras corren por el centro de la playa. A nadie le importa dónde están sus hijos en este preciso momento, ya se ocuparán cuando ganen la posición. Se mueven entre las sombrillas, saltando personas que toman sol sobre lonas y reposeras abiertas en ángulos obtusos. Lorena Rodríguez se dobla el tobillo derecho y hace malabares para que no se le caigan las facturas cuando tropieza con el pozo que hizo Martín para que el mar no inunde la playa. A pesar del dolor, Lorena no cede y sigue en carrera sin perder ni una medialuna. Carla Sosa corre orillando la soga-grieta. Un grito de Lucrecia le advierte que está por patear su cabeza, ella no puede esquivarla porque tiene el cuerpo enterrado en la arena. Carla salta la cabeza y continúa compitiendo. Tras un violento empujón de José Rodríguez, Pedro Sosa cae sobre una familia entera, incluyendo el castillo del pequeño Ricardo, que ya no quiere ser arquitecto cuando sea grande, quiere ser policía. José trata de detenerse, pero igualmente vuelca sobre la sombrilla de tres metaleros tan duros que están con ropa negra y jeans en la playa, tomando cerveza. Carla y Lorena están muy parejas, cada una da la vida por la causa familiar. Sin embargo, no hay recompensa para su esfuerzo porque Nina coloca una lona, un molde con forma estrella de mar y un balde azul en el último lugar disponible de la playa. Los Pérez, que venían en el tercer puesto de la carrera de los Rodríguez y los Sosa, enviaron a su hija a reservar el lugar porque ella podía moverse mejor entre la gente, más aún luego del espacio allanado por la caída de los patriarcas. —¡Mirá, papá, se le cayó el corpiño a esa minita! —grita Danielito señalando el mar. —¡Bien, tiburón! —lo felicita Héctor mirando a Lucía, que se tapa las tetas con el brazo derecho y con la mano izquierda busca la parte de arriba del bikini en el agua. Beatriz le da un codazo debajo de las costillas a Héctor y un tirón de pelo a Daniel. Macarena y Fernanda la saludan con una inclinación de cabeza y una sonrisa cómplice mientras caminan hacia el puesto móvil de vestidos y pashminas tomadas de la mano. —En mi época eso no pasaba —se queja Gustavo al verlas. —No, en tu época desaparecían a quienes pensaban distinto —le responde su hijo, Tomás.

Una pelota rueda hasta sus pies. Tomás apunta a la cancha improvisada de fútbol-tenis para devolverla, pero le pega con tres dedos y el remate sale con comba hacia una cancha de tejo, golpeando el bochín. El equipo de las rayadas dice que el partido está amañado, acusa al equipo de las lisas de contratar al pibe. Empieza de nuevo el partido, anuncian oportunamente quienes estaban perdiendo. Lloren, chicos, lloren: a los pirulines, a los pirulines. A los pirulines, a los pirulines —¿No querés un chupetín? —No, después. Martina arrastra a su madre hasta la garita del guardavidas, sobre la que ondula un banderín amarillo con bordes negros. El mar, como si tuviera una crisis existencial, está dudoso. —¡Señor! Sergio está de malhumor. Aún no pudo sacar el olor a fernet y cerveza que quedó impregnado en la garita. El calor del sol empeora el tufo con el correr del día. Se asoma y mira a la niña y a su madre. Martina está apurada, señala el mar. —¡Hay un hombre ahogándose! Sergio mira hacia el mar, pero no encuentra a nadie en peligro. —¿Dónde lo ves? Yo no veo nada. —Allá, por donde está la banana. —Yo tampoco lo encuentro —dice la madre de Martina. —Tiene un gorro rojo y blanco. Sergio mira a la banana saltando entre las olas y tirando personas al mar. Abre los ojos, sorprendido. —¡Sí, ahí lo encontré! ¿Cómo te llamás? —Martina. —Felicitaciones, Martina. Hoy salvaste una vida. —Ahora sí, mamá, quiero dos pirulines... Y un copo de nieve después de cenar. Sergio se cuelga un salvavidas naranja alrededor del cuello y sale corriendo. Se lleva puesta la pelota del partido de fútbol-tenis, que sigue rodando a la deriva sobre la arena. El guardavidas cae y, girando en el piso, se reincorpora del tropezón heroicamente, como si la maniobra hubiera sido planeada. Entra al mar y se zambulle en la primera ola para ganar velocidad nadando. Aplausos. Julio aplaude al bañero, ya sea por su maniobra, por su heroísmo o por sus músculos, hasta que se da cuenta de que el aplauso está destinado a alertar sobre un niño perdido que recorre la playa acompañado por dos guardavidas pensando que un par de caracoles no valen tanta angustia. Marlene camina a contramano de la procesión del niño perdido. Sostiene el termo con el brazo derecho para aplaudir hasta que sale del tumulto. Por scrollear en Twitter, no se da cuenta de que está por cruzar la ruta de un frisbi sin mirar hacia los costados. Los mellizos Korioto juegan con el disco entre tres lonas, dos reposeras y una silla plegable que los miran con una mezcla de temor y odio. Marlene pasa caminando y el frisbi le pega en la frente. Está por gritarle un par de improperios a uno de los mellizos, pero se adelanta la madre de las criaturas y le ahorra el trámite. No solo los reta, también les saca el juguete, lo que es festejado en toda esa zona de la playa. Marlene se toca la frente para ver si le salió un chichón. Debería ponerse manteca, según su abuela, o hielo, según su madre. No importa. Cambia el termo de mano y se pone las ojotas para caminar por la arena blanda. Pasa las carpas y las sombrillas, que están prácticamente vacías. Llega al bar de la entrada de la playa. Pegunta si le convidan agua caliente, pero se la venden: cuarenta pesos. Catalina va por el tercer peluche consecutivo de la máquina del bar. Pone otra ficha. Se juntaron cinco personas para ver su proeza. Mueve la palanca con elegancia. Ya conoce el juego, la velocidad del desplazamiento de la pinza, su oscilación. Le apunta al Woody que está culo para arriba, entre un Buzz Lightyear y un Señor Cara de Papa. La garra baja. Catalina, que vio Toy Story 1 anoche, piensa que algún marciano verde le puede arrebatar el premio. En realidad, no es un marciano lo que hace que falle, sino su codicia. Si le hubiera apuntado al Mickey Mouse que está cerca del hueco, habría sido fácil, pero se confió y fue por el Woody, que está difícil de agarrar y, encima, es flaco y se resbala entre las pinzas de la garra. Ni los marcianos ni la codicia, Germán cree que fue su culpa. Se acercó a ver el tercer juego y la mufó; la piba iba bien hasta que apareció él. Tuvo la misma sensación durante algunos partidos de Boca y cada vez que iba a un juego de básquet de su hermana. Se desocupa una cama elástica y Germán saca un turno para olvidarse por un rato de su miedo a ser yeta. Juan baja de la cama elástica antes de que termine el tiempo porque ve que entra a la playa el vendedor de avioncitos de telgopor. Hace días que lo está esperando. La última vez que lo vio, sus padres no quisieron comprarle uno. Pero cambiaron de opinión y hoy tiene la plata. Juan corre hasta donde está el vendedor de aviones y le pide uno de color verde, que es el que mejor se ve ondeando en el cielo. El vendedor enrolla la tanza en un pequeño rectángulo de telgopor hasta que el avión aterriza en los brazos de Juan, que lo aferra con ambas manos sobre su pecho y corre hacia la sombrilla de sus padres para mostrárselos. La arena le quema los pies y va a los saltos hasta el camino de madera porque no aguanta el dolor. Da unos pocos pasos y se tropieza con una parte del camino donde faltan tres listones de madera. Juan cae al piso y el avión se parte en sus brazos, pelotitas de telgopor se mezclan con la arena. —¡Uh, qué golpe que te diste! Juan mira el avioncito con melancolía. Acepta la mano de Valeria, que lo ayuda a levantarse. —Capaz que podemos arreglarlo. ¿Querés venir conmigo? Mira la hora en su reloj, todavía es temprano. Sus padres no se alarmarán si tarda un rato más en volver a la sombrilla. No quiere confesar que finalmente se compró un avión y lo rompió antes de estrenarlo. Haaaaay churros. Crocantitos los churros. Hay dulce’ y relleno’ los churros. Valeria lo lleva más allá de donde fue jamás, pasando la escollera semienterrada por la arena. Al cruzarla, se acercan unos metros hacia la orilla y encuentran un oasis de castillos de arena decorados con moldes de peces y almejas, pozos con agua donde limpian caracoles y tres barriletes sostenidos por ojotas que resisten como si fueran cañas de pescar en espera de pique. —¡Necesitamos cinta adhesiva con urgencia! —grita Valeria mientras Juan deposita los restos del avión en el centro de una pista de carreras. Todos lo miran con preocupación. —¡Yo consigo! —dice Nahuel levantando la mano. Corre hacia donde está su familia sintiéndose un guardavidas. Agarra por la orilla porque es más rápido, esquiva unas aguas vivas y esos cascarones blancos asquerosos que bien podrían haber contenido la cría de algún dinosaurio del Parque Jurásico. Se siente tentado por el imponente puesto móvil de panchos y choclos, que huele a manjares. El panchero saca una salchicha como si fuera una anguila y la mete en un pan cortado al medio. El estómago de Nahuel ruje pidiendo comida, dándole a entender que es una cuestión de vida o muerte, pero no tiene plata. Si más tarde su mamá le da unos pesos, buscará el puesto móvil de panchos por toda la playa, más allá de los médanos, si es necesario. Nahuel llega a la sombrilla agitado, necesita tomar aliento para poder hablar. Su madre lo mira con cierto hartazgo. Estaba tranquila en la reposera, leyendo una novela de John Katzenbach, y apareció el pibe para joderla. —¿Qué pasa, Nahuel? —Necesito cinta adhesiva, ma. —La tiene tu padre, está tratando de arreglarle la tabla a tu hermana —señala hacia la orilla. Nahuel sale corriendo otra vez, llega justo cuando su hermana se va con la tabla hacia el mar. Emilia salta la primera y la segunda ola, y se lanza sobre la tercera, atravesándola. Una cuarta ola le da un topetazo cuando emerge y la revuelca hasta la orilla. Rogelio clava el palo con gorras en la arena para ayudar a Emilia a levantarse y junta los pedazos de tabla antes de que se los lleve el mar. —¿Tenés algo de River o de Ford? —le pregunta Gisela con cierta impaciencia porque tuvo que esperar a que el viejo terminara de ayudar a la nena para que la atendiera. —Sí, te muestro —Rogelio se limpia la arena de las manos refregándoselas contra el pantalón—. Tenés pilusos a cuatrocientos y gorras por trescientos. —Dame una gorra de River. Rogelio le ofrece una bolsa y ella la rechaza. Gisela le lleva la gorra a su papá porque dice que se siente medio insolado, como si se hubiera olvidado de los cuatro litros de cerveza que tomó anoche mientras comía rabas en el restaurante del puerto. —Te pongo un poquito de bronceador, gordo —dice Norma, untándole una buena cantidad de pasta blanca en cada cachete. Adolfo frunce el ceño, el frío de la crema le da un poco de escalofríos, pero se deja mimar por su mujer. Norma le pasa el bronceador a su hija. Yesica se embadurna los hombros, la cara, el abdomen, el pecho y la espalda. Después se pasa la crema por las piernas y, finalmente, por los brazos. Se tira en la lona para tomar sol de frente. Pocos minutos después, se queda dormida. El viento hace que vuele la arena, que se adhiere a la piel de Yesica porque el bronceador funciona como pegamento. Heeelado-helado. Heeelado-helado. Hay palito, bombón helado. Heladerooo. El viento sopla cada vez más fuerte, viene desde el vientre del mar. Con ganas de silbar, pasa por cada hendija y hendidura. Un grupo de nubes negras se esparcen sobre el cielo, tapando el sol. El primer trueno resuena durante nueve segundos, como una trompeta que anuncia la tormenta. Una ola más alta que las escolleras avanza sobre la playa con temeridad. Eugenio y Culini la surfean mientras transmiten en vivo por Instagram. Sabrina limpia las ojotas de toda la familia en la orilla y sacude la lona a las apuradas. Vuelve a la sombrilla, que ya recoge Gabriel, junto con la mesita, la reposera y la silla plegable. Levantan todo mucho más rápido de lo que tardaron en instalarse. Antes de que caigan las primeras gotas, la playa queda vacía. Los únicos testimonios del verano son los restos de yerba a medio enterrar en la arena, las bolsas de nylon que embolsa el viento, una reposera rota abandonada en la orilla y una ojota engullida por el mar.