|

por RODOLFO LARA MENDOZA No ha sido estudiada aún la relación entre el novelista y sus nalgas. No hay estadística alguna que arroje luces sobre el tema y cualquier cosa que se diga al respecto cae en el vasto territorio de la especulación. Si ya se desconoce el número de novelistas, cuánto más se desconocerá el tamaño y el estado de las nalgas de cada uno de ellos. Tema capital si se atiende a lo que dijo alguna vez García Márquez, eso de que «escribir novelas es un asunto de nalgas». García Márquez lo entendió así porque el escribir novelas obliga a permanecer largo tiempo sentado. Y aunque hay casos excepcionales, como el de Hemingway, que confesó que escribía de pie, o los de Proust, Valle Inclán u Onetti, que escribieron y vivieron prácticamente acostados, la mayoría de los novelistas escriben cuidadosamente posados sobre esa noble parte del cuerpo. La prueba: sus sillones y escritorios, que conocemos gracias a las fotografías de las casas (ahora museos) en los que muchos de ellos ejercieron su oficio. Pero hay que analizar la frase con rigor, más allá de que haya sido dicha en serio o en broma. Pensemos primero en que la expresión «un asunto de nalgas» tiene que ver con el hecho de que permanecer sentado atrofia los glúteos. Advierto, para quien no esté familiarizado con el lenguaje científico de las partes del cuerpo, que los glúteos son los músculos que conforman las nalgas. Pero es mejor hablar de nalgas sin más, porque en muchas de ellas prima el material graso más que el muscular, y esto, aunque parezca traído de los cabellos, toca para bien o para mal el valor literario de una novela. Podríamos empezar preguntándonos si un buen par de nalgas permite permanecer más tiempo sentado, el tiempo que, digamos, exige la escritura de una novela. Vamos por partes. Borges no escribió novelas, aunque por razones estéticas, no anatómicas, o al menos eso hizo creer a sus lectores. Rulfo y Kennedy Toole fueron de nalga prudente: escribieron, respectivamente, una y dos novelas. Balzac, más generoso de nalgas, escribió una veintena, y autores más cercanos en el tiempo, como Phillip Roth o César Aira, han sido nalgones desaforados; sus obras rozan el centenar, aunque muchas de este último, de tres al cuarto, por su extensión las escribiría cualquier desnalgado. Pero eso tiene su mérito, ya lo dijo Gracián en su Oráculo manual y arte de prudencia: «Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo». Mérito sobre todo hoy día en que lo soso abunda y muchos hacen gala de imprudencia con su despilfarro de páginas. Pero el punto es el siguiente: saber si esos autores tan prolíficos estuvieron bien dotados, nalguísticamente hablando, al menos en sus comienzos. ¿Por qué en sus comienzos? Porque si permanecer sentado atrofia las nalgas, como sucede con cualquier músculo que no se use de manera regular, entonces un buen escritor sería aquel que empezando su carrera literaria con unas nalgas bien plantadas, a lo Venus de Lespugue o de un miembro cualquiera de la etnia hotentote, fuera experimentando gradualmente y en la medida de la escritura de sus novelas una especie de decadencia u ocaso de sus nalgas que lo condujera, anatómicamente hablando, a tener un aspecto semejante al que en el imaginario del Caribe colombiano se tiene de esas criaturas del interior de mi país a las que despectiva o cariñosamente (según sea el caso) se les llama “cachacos”, y de los que se dice que un machetazo lanzado por la línea de la espalda les cercenaría apenas los talones. En términos de producción narrativa lo anterior se traduciría en que un buen escritor comenzaría escribiendo extensas novelas, y conforme fuera entrando en esa especie de crepúsculo de sus nalgas continuaría escribiendo obras de menor extensión, luego cuentos, hasta llegar al límite de la brevedad; esto es, escribiendo sonetos, microcuentos o, a lo mejor, y después de su largo e inútil rodeo en detrimento del cuerpo y la literatura, haciendo lo que en muchos casos desde un principio ha debido hacer: no escribir nada. Pero este camino no lleva a parte alguna. La prueba es que hay autores que cerraron su producción escribiendo obras más extensas que las iniciales, o que no cejaron nunca en la escritura de sus ríos de palabras. ¿Qué decir de ellos? ¿Qué decir de un Tolstói, que mantuvo la mano caliente por más de sesenta años, o de un Bolaño que cerró su meteórica producción con una novela de más de mil doscientas páginas? ¿Que eran autores de nalgas sempiternas, que les crecían exponencialmente o que al igual que las colas de las lagartijas se les regeneraban? Bolaño, que se sepa, tenía menos nalga que un gato empinado. Una forma distinta de abordar el tema sería pensar que a la par que se atrofia el músculo físico se desarrolla el músculo literario; esto es, que a la par que se atrofian las nalgas aumenta la calidad de la escritura. Hay un matiz místico en esto. O gnóstico, para ser exactos. Lo cual no es raro si el suscrito se pasó la adolescencia leyendo a Samael Aun Weor, avatar de la Era de Acuario. Según Samael, si se retenía el semen durante el acto sexual la serpiente del kundalini ascendía por la médula espinal conduciendo gradualmente a la iluminación. Por el contrario, si se derramaba, la serpiente descendía dando lugar, en el plano astral de la persona, a una cola demoníaca. Extrapolen lo anterior al ámbito de la escritura. Imaginen a un novelista con oficio, que luego de mares de tinta derramados a diestra y siniestra alcanzara tal nivel de excelencia en su pluma que en consecuencia tuviera, en el plano astral de lo literario, la apariencia de una Kim Kardashian, una Beyoncé o un Alejandro Dumas padre, ése que, según Léon Bloy, se pasó la vida «enseñando el trasero a las naciones», por lo que deduzco que debía tenerlo grande y sentirse orgulloso de su posesión. Por desgracia no abundan en la literatura apuntes como el de Bloy y, en general, no hay mucho donde escarbar. Históricamente los hombres, no sé si por descuido o por tabú, han expuesto sus nalgas menos que las mujeres. Con todo y ello, nadie puede afirmar que las novelistas de antaño posaran enseñando esa parte del cuerpo. ¿Quién puede decir, por ejemplo, que en tal foto Marguerite Duras exhibe sus nalgas o que en tal retrato las muestra Jane Austen o cualquiera de las hermanas Brontë? A Virginia Woolf la describió Yourcenar como «muy amenazada, muy frágil y con los ojos llenos de tristeza». Virginia Woolf destacó a su vez el rojo de los labios de Yourcenar, pero ninguna de las dos habló de nalgas. De Harper Lee, Kerry Madden dijo que tenía «grandes piernas de mar», pero sólo para referirse a que podía comer, sin marearse, a bordo de un barco, en medio de una tormenta. En casos como el de Marvel Moreno, escritora colombiana y reina de belleza, sólo por eso último uno podría suponer que tuvo nalgas bien tonificadas, o que la Nobel afroamericana Tony Morrison, en virtud de sus genes debió tener, como diría el poeta Tomás Segovia, «la masa de las nalgas prodigiosa». Igual Chimamanda Ngozie Adichi, con quien en mis fantasías la paso mejor que leyendo sus novelas (para eso último tengo las de Nella Larsen). En fin, que ninguna foto evidencia nada y cualquier retroceso en el tiempo es directamente proporcional al número, el grosor y la longitud de las ropas. Conozco sin embargo la excepción: Marie de Heredia (o de Regnier por su apellido de casada), hija de José María de Heredia (sí, el mismo del epígrafe en el poema ‘A mi ciudad nativa’), madre del novelista Pierre-Louÿs, a quien Zoé Valdés describe con «trasero prominente» y «cabellera en cascada», y de la que hay, por suerte, fotos para constatarlo, las mismas que su hijo le tomara. En ella se encuentra expresamente manifiesta la relación entre un buen culo y una profusa producción literaria. Pero es una excepción que no se da en el caso de los novelistas varones de antaño, esos que por el motivo que fuere se cuidaron de mostrar las nalgas. Acaso porque ninguno, antes del apunte de García Márquez, reparara en su importancia, o tal vez porque, conscientes de ello, guardaran celosamente de las miradas aquel valioso instrumento. Hoy día es distinto. En medio del afán exhibicionista y los circos de barrio de los novelistas contemporáneos, casi nadie tendría reparo en mostrarlas con tal de vender sus libros. Muchos de ellos, por encontrarse en ciernes, son los que más precisan de su exhibición. Para muestra, Boris Izaguirre, finalista en 2007 del Premio Planeta, que se hizo famoso en un programa de nombre bradburyano enseñando las nalgas. De otros, que ya han logrado en detrimento de sus posaderas un amplio sillón en la innegable falta de gusto contemporáneo, uno esperaría que las mostraran menos. Pero ni aun así dejarían de hacerlo. Contrario a esos están los que sin nalgas ni esperanza alguna de tenerlas abandonarían el oficio antes comenzarlo. Son estos los héroes trágicos de la novela, los culifruncidos del relato de largo aliento, un puñado de gente pesimista y deprimida (según la rumpología o arte de leer las nalgas) a la que con gusto recomendaría hacerse poeta, pues ese arte no obliga a estar sentados, ¿o no dice Bretón que «la poesía se hace en el lecho como el amor»? Pero no soy dado a recomendar nada. Sí soy dado en cambio a fantasear, y quiero imaginar la posibilidad de que los novelistas de antaño presumieran tanto como los de hoy de su capacidad narrativa, ausente o no, fofa o tonificada, adiposa o muscular. Extrapolar, aunque fuera por ocio, la vanidad de mis contemporáneos a ese ayer en que existían verdaderos problemas, legítimas preocupaciones y las novelas eran auténticos portentos. Imaginar a un Balzac que, en el temprano ocaso de su vida, tras escribir tantas páginas, se procurara un par de buenos almohadones en sus nalgas esmirriadas para seguir luciendo vigoroso en el arte de la novela. O a un escritor novel del siglo XIX, cualquier nalgón a cabalidad que usase ropas amplias a fin de no generar expectativas demasiado elevadas entre sus nacientes lectores. En una ocasión, al recibir un premio de cuento y ante la presencia de amigos novelistas que asistían al evento, contemplé la posibilidad de recurrir al trapo —al igual que mi Balzac imaginario— con el fin de suplir eso que natura me había negado. Desistí al recordar que escribía cuentos, no novelas, pero casi al instante convine en que, de pretender alguna vez tan larga empresa, tendría la precaución de hipertrofiar en el gimnasio, a través de extenuantes sesiones y el uso de alguna ayuda anabólica, mis exiguas posaderas. A uno de estos amigos novelistas, que escribía religiosamente cada mañana, me le presenté una vez rayando el mediodía. Traté de lograr con mi charla que parara la escritura, pero él siguió metido de cabeza en el computador. Me entretuve mirando las frasecitas de autores que adornaban sus paredes y pensando en si el afán de ser escritor justificaba el ser displicente con los amigos. En eso estaba cuando mi amigo lanzó aquel aterrador grito. Se puso de pie de un salto y se dejó caer con fuerza otra vez sobre la silla de plástico. Repitió aquel movimiento media docena de veces, y al ver que yo miraba estupefacto la forma en que se aporreaba, me explicó, con tono de reclamo, que se le habían dormido las nalgas. Tras eso se empezó a dar puñetazos y bofetadas del modo en que se lo permitía la cortedad de sus brazos, y cuando sólo le faltaba hacer perreo contra la pared, tomó una toalla del respaldo de la silla y dijo, con total seriedad, que una ducha fría era el mejor remedio. Aproveché para mirar su escrito, temiendo que tras tantas horas llevara apenas un párrafo y ¡vaya sorpresa! César Aira escribe una “paginita” al día. ¡Mi amigo escribía doce! Las leí confiado, oyéndolo cantar bajo el agua, y al llegar hasta donde él había llegado, ¡Ay de Borges!, noté que ni una línea se salvaba. Nada de sustancia había en aquello. Camionadas de vacía retórica, periodismo novelado y mullida cursilería secretadas a cambio del adormecimiento de sus nalgas. Lanzó un grito cuando se le acabó el agua caliente.

Pero basta de anécdotas. Mejor decir que a esta altura me sorprende que un apunte tan esclarecedor como el del Nobel colombiano haya sido pasado por alto entre mis contemporáneos. Más de una nalga saltaría orgullosa a la palestra de habérsele tomado en serio. Contrario a ello, los novelistas que conozco gustan de presumir de otras partes del cuerpo: este de aquí del tamaño de su pene en verano, aquel de allá de la longitud de su barba —cosas que en modo alguno son garantes de una buena novela— y todos sin excepción alardean de sus obras. Ninguno tiene la honestidad de un Kafka para dudar de lo escrito, de la misteriosa relación que lo escrito guarda con aquella secreta parte del cuerpo. La mayoría, conscientemente o no, se centra en el cultivo del vientre, y aunque luego buscan la manera de ocultarlo, resignados por el uso y la costumbre acaban por exhibirlos con total descaro. ¿Y por qué no hacerlo? Son, al fin y al cabo, novelistas, no necesitan pesar menos de 45 kilos como en su juventud pensaba Théophile Gautier que debía pesar un poeta lírico, ni tampoco escribir un clásico. El público lector contemporáneo, sin millas de lectura, rara vez repara en lo importante. Nadie se detiene a ver las nalgas del autor de moda o, de hacerlo, ignoran por completo la relación que guardan con su obra. De allí que esas novelas sean tan predecibles, tan manidas e insulsas, tan pastiche o copia de obras del pasado, tan pretendidamente adaptables al formato Netflix y su éxito nadie pueda explicarlo. De allí también que sus autores opten por disimular, exhibiendo sus vientres sandungueros, su evidente escasez de nalgas. He ahí lo lamentable, lo triste de un paisaje en el que el novelista sacrifica la parte más valiosa de su cuerpo sin obtener a cambio nada de valor, porque lo valioso de un libro no tiene que ver con las ventas. Pero nadie habla de ello, y sólo uno entre mis contemporáneos es nalgón confeso, sólo uno de ellos le rinde el culto debido a sus nalgas, aunque en sus fotos simule mostrar otras partes del cuerpo. ¡He ahí un compromiso serio con la novela! O mejor decir: ¡una promesa de novelista! Promesa porque, por desgracia para el canon en lengua española, el bendecido no ha incursionado todavía en el género.

1 Comentario

por JAVIER ALCORIZA Para Marta Semitiel «Enséñame cómo puedo dejar de pensar». Romeo y Julieta, I, i, 223 1. EN EL QUICIO DE LOS TIEMPOS. La cita del título, “profesor de filosofía”, remite a Lev Shestov, el filósofo existencialista: «Por extraño que pueda parecerles a algunos, mi primer profesor de filosofía fue Shakespeare, con sus enigmáticas, incomprensibles, amenazadoras y melancólicas palabras: ʻEl tiempo está fuera de quicioʼ». Shestov fue un gran lector de filosofía y de literatura. Su visión no discrimina cuando se trata de calibrar lo que llamaba las «peregrinaciones del alma». Filosofía, literatura, arte... El alma peregrina hasta el santuario de las obras. Lo que manifiesta es más relevante que lo que adora. El alma no es, al modo de Emerson, sino que deviene. Está en el cambio pitagórico, no en la permanencia. Esa sumisión al tiempo es consonante con Shakespeare. El conflicto entre cambio y permanencia está en sus obras. La mente moderna lo hará suyo. Subordinará la permanencia al cambio. Shestov lo plantea a su manera: desde el relato de Génesis, hemos caído en las garras de la necesidad. Nos revolvemos en vano. Tanto al conocer como al actuar, nos hemos vuelto lastimosamente obedientes a una visión del mundo más pobre que la propia experiencia del mundo. Shakespeare no habría cerrado la puerta a esa libertad de afirmar la soberanía del alma, de los fenómenos entre los que habita y resulta iluminada. Nuestra tarea consiste en devolver a Shakespeare a su tiempo, que es un quicio del tiempo, según Hamlet. Si el tiempo está fuera de quicio, se debe a que estamos en el paso de lo antiguo a lo moderno. La pérdida de la fe, sin embargo, no es voluntaria. El espejismo del escepticismo es que la voluntad gobierna impotente... ¿No es curioso que Shestov, desde Rusia, y Thoreau, desde América, se refieran de manera elegíaca a que ya no hay filósofos, sino «profesores de filosofía»? ¿No hace falta cierta expansión postoccidental para no incurrir en las contorsiones nihilistas de Nietzsche o en la venenosa melancolía de Chéjov? 2. HUMANIZAR A SHAKESPEARE. El contexto de Shakespeare era el de la religión. El debate sobre si fue católico o protestante lo pone en primer término. Hablar de «ausencia de religión» en Shakespeare, como hará George Santayana en sus Interpretaciones de poesía y religión, es ir por delante de lo que la propia época habría dicho de él. Digamos la Época, como Shakespeare saca a escena al Tiempo en El cuento de invierno. Jonathan Bate llamaba a Shakespeare el alma de su época. La crítica se vuelve trascendental, como ocurrirá con Emerson: Shakespeare o el poeta. Emerson dirá que la poesía es una protesta contra el ateísmo de la civilización. ¿Era Shakespeare gnóstico o agnóstico, si no ateo? ¿Qué entenderemos por civilización, si abstraemos a Shakespeare (y a Cervantes y a Molière) de ella? ¿Queda civilización sin ellos? ¿En qué se ha convertido la civilización que ha superado a estos poetas como objetores de su ateísmo? ¿Habrá necesariamente que abogar por la fe frente a la razón para reponer a Shakespeare en el “trono” de nuestro pecho (Romeo y Julieta, V, i)? Kant dirá que la razón debe dejar espacio a la fe, como si advirtiera que la generosidad, no la rigidez, completa la actitud filosófica. Shakespeare está en ese lugar, el de la defensa de la integridad, aun cuando en sus obras, en sus tragedias, nos presente formidables problemas: Hamlet o Medida por medida son un ejemplo. Y Shakespeare es el mismo en todas sus obras, lo que nos obliga a repensar la idea de su genialidad impersonal. Perseguir la forma de Shakespeare, sin incurrir en ningún esteticismo, podría orientarnos a la hora de escuchar sus lecciones de filosofía. ¿Qué forma preside la totalidad de sus obras, dramáticas o líricas? ¿Qué podemos decir de todas ellas sin emplear fórmulas de una vaguedad irritante o consoladora? ¿Qué posibilidades tenemos de humanizar a Shakespeare? ¿Estamos en condiciones de devolver a nuestra lectura la plena humanidad de su escritura? 3. “EL SEÑOR DE MI PECHO”. Estar plácidamente sentado en el trono... Esa es la actitud regia por excelencia en Shakespeare. No es algo exclusivo de Romeo, sino un privilegio de los personajes que encuentran su lugar en el mundo. Oímos decir al “profesor de filosofía” que ya lo hemos encontrado. Todas las cosas que nos suceden, sobrevenidas, llegan tarde cuando nos hemos sentado en ese trono. El trono es la anticipación de nuestra naturaleza, allí donde alcanza a anidar la mente que es consciente de su poder o, como en Romeo, de su amor. La objeción sería que ese amor es un suceso sobrevenido. Sin embargo, Romeo ya andaba enamorado, o eso creía. Hace falta una base natural para obrar un milagro: Rosalina para Julieta. Ningún privilegio del ser nos pone a salvo del engaño de nuestras impresiones o pasiones anteriores. Romeo estaba destinado a enamorarse de Julieta en el sentido de que la experiencia capital no dependerá en adelante de los accidentes. En realidad, el accidente se somete al ser soberano. El personaje se comporta como si el mundo estuviera en deuda con él. Se trata de la perspectiva inversa a la que el individuo moderno suele adoptar, siempre tras los compromisos asumidos. No es lo mismo cobrar una deuda que saber que están en deuda con uno. Lo primero es la urgencia o ansiedad del tiempo revuelto, revolucionado por esa falta de sustancia de una existencia desencantada. Lo segundo es la plena posesión de sí mismo e incluso el olvido de la lista de deudores. Que llamen a nuestra puerta y tal vez nos dignemos a abrir. El señor de nuestro pecho está plácidamente sentado en su trono. Eso es irradiar, aun al borde de la tragedia, una calma casi sobrenatural, la redención del espíritu, el paso firme tras el cual han desaparecido todos los indicios. Que se guarden las señales quienes vivan aún en la necesidad de revelarse a sí mismos. El señor del pecho emite, no recibe señales. No hay novedad alguna para el generador de oráculos. Ya no espera una respuesta, sino que flota en la maravilla de las melodías para la que había nacido. Esa juventud no hollada por la decepción no se llama solo Romeo, pero en él tienen cabida todos sus portadores. No es de extrañar que las convenciones o locuras del mundo estén desarmadas frente a la suma cordura de Romeo. Mercucio, el mensajero de la reina Mab, puede burlarse de Romeo, de todos los usos humanos, pero hay un engaño que supera a todos los demás, que ya equivale al ser supremo, soberano, el señor del pecho, respecto al cual todos los movimientos parecen retrocesos o descensos. Romeo es el límite. Las familias que lo han visto nacer vivirán en una calma de reconciliación empobrecida. Tenemos que aprender a desentrañar la orfandad de Romeo. 4. LA APUESTA MÁS ALTA. Pero habrá quien hable de la precipitación de Romeo... ¿No albergan las tragedias un mensaje de prudencia, la virtud que sabe interpretar el tiempo, con el fin de conservar la vida, de prometer, en medio de una hostilidad ancestral, como la de las familias, «más vida»? ¿No era la prudencia la cara oculta de la filosofía de Shakespeare en esta tragedia? ¿Es superior la apuesta por Romeo o por la disolución de la tragedia en una enseñanza más fácil de asimilar? La juventud de Romeo, en definitiva, no es la juventud sin más: Mercucio o Paris o Teobaldo también son jóvenes. En realidad, Romeo y Julieta dirían que su juventud no tiene la culpa, que el amor ha descontado su insuficiencia... Sin embargo, sabemos que no están enamorados como Antonio y Cleopatra, la tragedia en la que Shakespeare hace hablar a los amantes sin hablar del amor. Dicho a la manera de Hazlitt: Romeo y Julieta no han conocido los placeres del amor. El amor, dice el ensayista, es la anticipación del placer. Toda su intensidad vacuna a los enamorados contra la decepción. Esa perspectiva de descubrir el placer convierte a Romeo y Julieta en personajes inalcanzables. Su distancia respecto a los demás, amigos y familiares, los aísla antes de su muerte. La tragedia o destierro de Romeo y Julieta, filosofando, ocurre antes de su muerte. El antagonismo entre Capuletos y Montescos resulta menor al que hay entre los jóvenes y sus padres. El recuerdo del padre de Julieta de su juventud sugiere el desacuerdo más profundo... ¿Pueden ser cambiadas las personas? ¿Es el dios del amor en Romeo y Julieta más poderoso que Dios? ¿Qué papel ha de jugar la Iglesia en esa inédita rivalidad? La desigualdad de los amantes era el tema de Troilo y Crésida, lo que impedía la tragedia: son como los demás... Allí, el filósofo, Ulises, advertía a Aquiles sobre el secreto de la desigualdad, que es la ingratitud, con una advertencia que era un engaño interesado. Antes, frente a Agamenón y Néstor, pronunciaba el elogio de la jerarquía. ¿Se mueve Shakespeare entre esos discursos? Ahora son Romeo y Mercucio quienes mantienen opiniones irreconciliables. ¿Y la verdad? ¿No es aquello que soporta la apuesta de la vida? Sin embargo, Shakespeare no se desentiende de lo que prolonga la vida para la comunidad, para el pueblo, para su público. Próspero, en La tempestad, renunciará a la magia para que el matrimonio de Miranda con Fernando sea el acontecimiento que sanciona su reconciliación, su regreso al ducado. Hace falta un escenario donde anclar nuestra idea de la realidad... 5. ROMEO Y JULIETA FRENTE A LA CELESTINA. La idea de la realidad puede estar fuera de la obra. Es el caso de La Celestina. El prólogo arranca con el lugar común de que todas las cosas luchan. El orden de las partes en lucha en el texto de Fernando de Rojas es el de Génesis, el cielo y la tierra, el fuego y el agua, los animales, la humanidad. El trasfondo clásico podría ser el del mito de Prometeo en el Protágoras de Platón. A los humanos, decía Protágoras, les faltaba el sentido de la justicia. Zeus mandó a Hermes a «que trajera a los hombres el pudor y la justicia, para que en las ciudades hubiera armonía y lazos creadores de amistad». Para los antiguos, el intermediario es Hermes, o Mercurio (¿o Mercucio?). En la tradición judía, lo que pone límite a la persecución en la Creación es la Ley. El autor de La Celestina se presenta varias veces como un estudiante de Derecho. Estudiar el Derecho es estudiar la Ley. Para el converso Fernando de Rojas no debía haber gran diferencia. La diversión que proporciona su tragicomedia se desprende de un escenario social en que no hay freno a las pasiones por la Ley. Celestina es quien mejor entiende que la religión puede ser la cobertura del pecado, que el cristianismo, si no se profesa con sinceridad, acepta la negociación con los deseos de este mundo. Pero es un negociador desacreditado. La expulsión de los judíos debía haber implicado el fortalecimiento de la fe antes que su aplicación cohesiva en el terreno político. Lo que mostraba La Celestina era la incapacidad del cristianismo para hacer frente a la exaltación del erotismo. La conciencia (pensemos en el monólogo de Calisto tras la muerte de sus criados) resulta derrotada por la Ley como dique de contención frente al azar. Desde otro punto de vista, el papel de la Iglesia en Romeo y Julieta viene a ser igualmente deficitario. ¿Son el judaísmo de Rojas o la filosofía de Shakespeare las alternativas para un resquebrajamiento generalizado de los vínculos fundados en la fe común? ¿Hasta qué punto no era Shakespeare consciente de que no habría filosofía que pudiera contener la fuga de la humanidad emancipada? ¿No es la tragedia la respuesta dramática adecuada ante la desesperación que puede incubar esa pregunta? La Iglesia no sirve de ayuda. ¿Pensará Shakespeare en otra salida que la de la huida de Romeo y Julieta? ¿No es Antonio y Cleopatra un paso adelante en ese sentido, mientras que el poeta habría dado un paso atrás en la historia? Ulises había estado más cerca de la filosofía. Sin embargo, el centro de Troilo y Crésida resultaba antidramático. Era una obra para las Inns of Court, para estudiantes de Derecho... 6. MERCUCIO DEBE MORIR. ¿Es Mercucio el filósofo de la obra? Así lo parece cuando pronuncia el discurso sobre Mab. Mercucio conoce un mito sobre los engaños de los hombres. ¿Es aplicable al caso de Romeo? Mercucio así lo cree. ¿Le falta a Romeo desengañarse? ¿Es, según decíamos, una víctima de su juventud? Entonces el tiempo vendrá a castigarlo, el «monstruo de ingratitudes» (Troilo y Crésida, III, iii). Troilo dirá que hay dos Crésidas (V, ii): «¡Es y no es Crésida!». ¿Aceptaría Romeo que hubiera dos Julietas, o que él mismo fuera otro? Está dispuesto a borrar su nombre. ¿Qué posición estaría a salvo de todo encanto? Vivir enemistado con los sentimientos sería deshumanizarse. ¿Es la alternativa ceder a ellos sin restricciones? Ahora bien, no puede quedar todo en manos del capricho, a menos, como recuerda Emerson, que grabemos su nombre con mayúscula en el dintel de nuestra puerta. Grabarlo así es dedicarle el pórtico de nuestra vida, descontar la muerte. En esto, Romeo como Cleopatra. Ese es el precio de dejar al señor de nuestro pecho sentado plácidamente en su trono. Si el sentimiento alcanza la fuerza de una creencia, si la imaginación tiene la profundidad de la fe, no habrá discusión posible con ella, o mejor, será la bóveda, la clave de bóveda de todas las discusiones. Saber el lugar donde nos encontramos, admitirlo de palabra, es reconocer que se nos puede tratar con ventaja, pero a cambio de no jugar con las cosas más importantes. En Mercucio hay un asomo de frivolidad, porque el talante del apóstol de la reina Mab le lleva a devaluar por igual los deseos y las aspiraciones. Si Mercucio hubiera seguido vivo, Romeo habría tenido que retroceder. Los pasos adelante de Venus hollan la tumba de Mercucio. El señor del pecho se cree inmune a los hechizos de la reina Mab. La discordia entre Capuletos y Montescos es tan pequeña, desde la distancia del erotismo de Romeo y Julieta, como enorme la que hay entre el imperio de Augusto y la pasión de Antonio y Cleopatra. Cabe la sospecha de que enterrar el odio en Verona sea una pobre contrapartida frente al tesoro de la juventud que se ha perdido para siempre. ¿Quién puede creer que sea común el amor después de Romeo y Julieta? Sin embargo, parece un privilegio al alcance de cualquiera... Leer Romeo y Julieta sería como seguir rastros estelares, ir en busca de oráculos. La pretensión de abarcarlos en un relato civil, de reducir el amor a la conveniencia política, suena detestable. Rastros y oráculos son inconmensurables. Se gana una cosa aun cuando se pierda otra. ¿No es así como realmente depositamos el crédito de nuestro tiempo, a fondo perdido? ¿No replica justamente la desesperación a la pérdida? ¿No vienen nuevos hallazgos, o el inveterado hastío de las horas más frías, a suplantar mediante el desgaste del olvido el papel de los sucesos más apreciados? ¿Tenemos el valor de aceptar que las cosas ocurran por una carrera de revelaciones para las que no puede preverse orden dado alguno? ¿No es todo orden la deceleración retrospectiva de los ánimos que ganamos en ocasiones afortunadas frente a la dispersión de nuestras fuerzas? Entonces el teatro tal vez pueda llegar a reproducir “filosóficamente” esa costra de luces y sombras que tanto se parece, en realidad, a una caverna de simulacros... . SHAKESPEARE, HANEKE, ROHMER. ¿Soporta Romeo y Julieta un paréntesis contemporáneo sobre el amor, sobre, digamos, Amor, la película de Michael Haneke, o acaso sobre La pianista? Erika, la pianista, dice que no va a permitir que sus sentimientos dominen a su inteligencia. Haneke conoce bien la filosofía. Se mueve en ese terreno de la descomposición o deconstrucción individual con el que estamos más que familiarizados. Aún queremos decir que Romeo y Julieta contiene la prueba de la naturalidad de Shakespeare, aunque lo natural haya perdido su inmediatez en el pensamiento de Haneke, de Jelinek, de la pianista. Tal vez no haya sido así ni para Romeo y Julieta. Yuval Noah Harari considera en sus 21 lecciones que no hay un salto a la autenticidad que respalde el mensaje de ciertas películas de ciencia ficción sobre la amenaza de la inteligencia artificial. ¿No sería Del revés, la película de Pete Docter y Ronnie del Carmen, otro caso de esa pérdida de fe en el libre albedrío que tan abrumadora resulta en el cine de Haneke? Por algún motivo, no sucede lo mismo con Cuento de invierno de Éric Rohmer, aun cuando se trate de otro buen conocedor de la filosofía de la misma época. Aún tenemos que aprender a relativizar las cuestiones del tiempo. La época es real, pero su soberanía es discutible. ¿Quién inicia la discusión, si no es el filósofo? ¿Y cuando una época supone la discusión con la anterior, cuando los modernos se definen por oposición a los antiguos? ¿Puede haber una época cuyas condiciones de vida sean dictadas por la filosofía? ¿Supondrá esto que podamos dar por canceladas las controversias, más bien o su multiplicación confusa e interminable? ¿No habría de abrir el filósofo un nuevo frente, como de tomarse en serio las más serias objeciones a ese clima de escepticismo que parece envolver a la mayoría? La pregunta será si el escepticismo no puede emplearse como una coartada para dejar de lado las cosas más importantes. La afortunada frase de Allan Bloom sobre las «bellas conjunciones y brutales disyunciones» de Shakespeare apunta al «secreto» de su naturalidad, es decir, de la falta de evidencia sobre el hecho de que nos reconozcamos aún en personajes como Romeo y Julieta. La herida de La pianista, por volver a Haneke, está en el corte entre sus sentimientos y su inteligencia, una herida que no es capaz de infligir a Walter. ¿Estaba el alumno, por su parte, dispuesto a llegar a violar a Erika desde un principio? (¿No podría ser la violación de Erika un eco ominoso de La violación de Lucrecia...?). Recordemos sus zapatetas tras el encuentro en el aseo, sus extravagancias, su incapacidad de interpretar a Schubert. ¿No se aplica la inteligencia de Erika solo a esa capacidad de interpretación? Querer ahondar en sus perversiones nos apartaría de lo más superficial de la película, las superficies filmadas deliberadamente —las manos, los rostros, los movimientos corporales— donde se dirime el arte de la música. No es más misteriosa la perversión de Erika que la maldad de Macbeth, tras haberse nutrido con «la leche de la concordia humana»... Entonces, ¿en qué divergen estas visiones o interpretaciones del amor? Como podría haber dicho Ulises, se ha desatado en la vida privada la persecución del «lobo universal». El filósofo debe saber a quién se dirige. Shakespeare debía conocer a su público, como demuestran sus obras, la holgura con la que unos personajes se alzan sobre otros, los gobiernan o consienten en ser gobernados, más allá de los equívocos en que se ven envueltos, incluso de la muerte que los atrapa. El escenario de Shakespeare anuncia esa trascendencia, que anuncia las colisiones entre la victoria y la derrota de las pasiones: Romeo se halla sentado en el trono de su pecho y Erika no deja que la dominen los sentimientos. Shakespeare tal vez haya impedido que el director de Cuentos de las cuatro estaciones —una suerte de cinematográficos Fastos— se convierta en un director como Haneke. 8. ACTO I. El prólogo anuncia la tragedia, el asunto de la enemistad entre las familias y la muerte de los amantes «bajo contraria estrella». Ahí queda toda la historia. Falta el montaje, así como la pintura de los personajes. Comienzan los criados. Los padres preguntarán por Romeo y Julieta, respectivamente. Están distanciados de la acción. Luego llenarán toda la escena, juntos y por separado. El acto primero es de Romeo, más que de Julieta. Su tristeza resulta enigmática, como en Hamlet. Benvolio se presta a descubrir la causa. Romeo está enamorado. ¿Cuánto tiempo llevará así? Sus amigos creen que por ir al baile se curará de su locura de amor, pero él es el más cuerdo. Tiene expresiones oportunas. Está atento a las señales de los sueños. Romeo habla del amor como un dios; también los otros personajes, aunque no coincidan en sus atributos. Pero Romeo atiende con todo su ser la llamada del dios. Pide una antorcha para entrar en casa de los Capuleto. Pide luz o claridad. (Más tarde, Julieta hablará de la claridad como “portaantorcha” para guiarle en su camino al destierro.) Cuando se acerca a Julieta, la trata con adoración, como un peregrino a una santa. El léxico devoto se vuelve erótico. Es la transfiguración moderna del lenguaje del amor cortés. La cuestión de la identidad es un inconveniente, pero él mismo comienza dudando de ser Romeo. Mercucio quiere desengañarle respecto a los sueños. Son las locuras que hace concebir la reina Mab. Hay cordura en el discurso de Mercucio, pero Romeo le hace callar. Hay una sabiduría superior. No ha llegado a contar su sueño, citado como una revelación, luego desestimado. Romeo pasa de Rosalina a Julieta. No se obra el desengaño que sugiere Benvolio, sino una locura de amor más intensa por Julieta. Romeo y Julieta son singulares. A Julieta le asalta el amor por vez primera. La nodriza nos hace ver lo joven que es. También tenemos en este primer acto el trasfondo de los astros, el día, la noche, las estrellas, el sol: «El sol que todo lo ve no vio nunca su igual desde la aurora de los tiempos». La singularidad lo preside todo. No hay enamorados como ellos, aunque todos los espectadores conozcan el amor. Pero hay que conocer y aceptar al dios: no es todo dulzura, sino también aspereza. Amor y odio parecen ir de la mano, como presagiaban las estrofas finales de Venus y Adonis. ¿Es el Dios cristiano o el dios del amor aquel que se hace presente en la tragedia? Shakespeare se levanta sobre dos mundos, sobre la fe y el conocimiento. Ha hecho de Romeo una especie de filósofo, porque nadie lo conoce mejor que él a sí mismo. ¿Puede vivir alguien así entre sus semejantes? ¿Puede haber igualdad entre los hombres si la naturaleza los reclama desde lo más alto, desde el cielo de sus pensamientos? 9. ACTO II. Este acto ya es la cima de la obra antes de descender a la tragedia. La escena en el jardín de Julieta responde a todas las preguntas sobre los tópicos de la locura, el tiempo y la memoria. Romeo está «en su centro», un lugar inaccesible para Benvolio y Mercucio. Mercucio se queda fuera con su misoginia. El jardín es el santuario del dios del amor. Allí «reza» Julieta. Antes de saber que la escucha Romeo, Romeo habla a solas... ¿Y si lo hubiera escuchado antes Julieta a él? A los amantes les basta oírse, escuchar su lenguaje inspirado. Shakespeare debe contagiar la adoración de Romeo. No aciertan a saludarse ni a despedirse. Podrían seguir hablando de su amor, que es como hablar al amor, interminablemente. La de Romeo y Julieta es una lengua aparte. Romeo sabrá responder a Mercucio en su propia jerga cuando se lo encuentre. Las dificultades de Julieta con la nodriza son del mismo tipo. No se entienden las familias ni los familiares, solo Romeo y Julieta, en virtud del dios del amor. Sin embargo, la religión que impera, en Inglaterra o en Verona, es el cristianismo. El fraile desentraña los secretos de la naturaleza. Habla entonces como un filósofo, sobre los principios del bien y el mal tanto en las plantas como en los hombres. Romeo también habla de la vida y la muerte, pero para él no hay cambio de Rosalina a Julieta, sino amor verdadero, correspondido. Es un amor sin «perversas intenciones», en palabras de Julieta, no un fuego que mata otro fuego, sino la gran conflagración. El amor de Romeo no es psicológico, sino mitológico o teológico. No se conformará con menos ni le atenaza el temor. Recordemos que sus reservas son anteriores al baile. No llegan a casa de los Capuleto demasiado tarde, sino, según dice, demasiado pronto. ¡Romeo es prudente antes de enamorarse de Julieta! Luego ve las cosas claras: ningún daño puede robarle su felicidad: «Las amarguras nunca podrán contrarrestar el gozo». A Julieta le parece un pacto repentino. Shakespeare quiere distinguir el placer del amor. Hazlitt nos lo advierte a su manera: la promesa del placer deja intacto el amor. Julieta habla del matrimonio como un «honor». Las burlas sobre la pérdida de la virginidad se suceden en boca de Mercucio, de la nodriza (la «tercera»). Hay que hacer oídos sordos o hacerlos callar. Romeo pide silencio a Mercucio; dice a Julieta: habla. Y luego: «Si la medida de tu ventura se halla colmada...». No buscan el placer, sino la felicidad del amor. Julieta da con su clave perfecta: «El sentimiento, más rico en fondo que en palabra, se enorgullece de su esencia, no de su ornato». ¡Lo dice quien ha sido causa de la creación del lenguaje poético! Shakespeare deja que sus amantes trasciendan su poesía. Así blinda la tragedia, o se blinda contra la tragedia. La tragedia da forma a la trama, pero su tema se escapa de ella, tira de ella. Las alternancias del Sueño de una noche de verano están ya aquí presentes. La serie de «destrozonas» de Mercucio —Laura, Dido, Cleopatra, Helena, Hero— acaba con Tisbe. La retórica de Shakespeare nace del poder de los personajes, que es superior a la expresión. La fe que ellos tienen es la fe que hay que tener en ellos para asistir a la tragedia como espectáculo. Hoy en día pagamos nuestro sufrimiento mucho más barato. 10. UN ENTREACTO CHEJOVIANO. «ʻYa sabe usted que no me gusta Shakespeare, pero su teatro, Antón Pávlovich, es aún peorʼ le diría al propio Chéjov sonriendo». La cita, en la La vida de Chéjov de Irène Némirovsky, se refiere a Tolstói. Tolstói buscaba la salvación del hombre en un mundo plagado de maldad. Chéjov no negaría que el mundo fuera malvado, pero dudaba de que el hombre, en quien hay semillas de esa maldad, pudiera salvarse. Su teatro es «aún peor» porque no ofrece esperanza alguna, sino el grito desgarrador, ibseniano, de Sonia al final de Vania: hemos de tener fe. O lo que es peor: descansaremos. No hay descanso sino en la muerte, si es que la muerte es un descanso, podría apostillar Vania. Los personajes de Chéjov están rotos, como Astrov, o son cobardes, como Elena: no nos va a dar la historia de amor, sino la separación previa a esa historia. Hasta ahí el magnánimo Chéjov, que no quiere hacer sufrir gratuitamente a sus criaturas. Imaginamos al escritor dejar esta obra agotado, con la necesidad de salir a pasear por sus jardines. ¿En qué se asemeja a Shakespeare? No hay moraleja, como bien sabía Tolstói, no hay un anhelo de trascendencia o un dolor redentor. La realidad del dolor nos obliga a mitigarlo antes de llegar a ese extremo. En el drama de Chéjov, en Vania, no pasa nada, y aun se evita lo que podría cambiar el curso de los acontecimientos, la muerte o el amor. No hay nada tras los desacuerdos o desengaños, o, por decirlo a la manera de Shestov, hay la nada. Si el nihilismo fuera una pose en Chéjov, una especie de conclusión, nos repugnaría; pero el nihilismo va penetrando por los intersticios de los personajes, en sus intercambios, impregnando los silencios, todos los rincones de la escena. Es una verdad que oprime incluso tras las palabras más exaltadas, como las de Elena. Por descontado, hay nihilismo en Shakespeare, pero no es el de la verdad que sostiene sus obras, es un epifenómeno de las situaciones. La garantía de Shakespeare estaba en el mundo que él no había creado, una garantía que desaparecerá para la época que le sucede. No podemos leerlo como si nada hubiera cambiado, y lo que ha cambiado escapa a nuestro control, si tiene que ver con las creencias. Creencia es una palabra poderosa, que viene de la fe y apunta a la imaginación. Había imaginación en los poetas antiguos, como Ovidio, aquellos a los que admira Shakespeare, pero la imaginación no era el centro de gravedad, no era el fin, sino un medio. Lo mejor que llegaremos a decir de la literatura moderna es que tiene como fin la imaginación. Cuando se la use como un medio, no podremos estar seguros de compartir el propósito perseguido, sea el firme compromiso realista o la pura evasión romántica. Así podemos abordar la unión y separación entre Shakespeare y Chéjov, aunque el mundo de Chéjov sea el de Tolstói y Dostoyevski. Así habla Voinitzkii: «¡Si hubiera vivido normalmente, de mí pudiera haber salido un Dostoyevski, un Schopenhauer!... ¡No sé lo que digo!... ¡Me vuelvo loco! ¡Estoy desesperado!... ¡Madrecita!». 11. ACTO III. ¿Cómo van a hablar a otras personas los que ya se han hablado como lo han hecho Romeo y Julieta en el acto segundo? El tercero lo muestra. Romeo, que aún era capaz de bromear con Mercucio («ahora eres sociable, ahora eres Romeo») después de estar con Julieta, no puede dejar impune su muerte. De ahí la venganza sobre Teobaldo. La desesperación por el destierro es la consecuencia retórica de la estremecedora separación tras la noche de bodas. El matrimonio los ha unido ante Dios, aún no ante los hombres. Salvando esa distancia se desenvuelve la tragedia. El engaño de los Capuleto respecto a Julieta, «hilvanadora de retóricas», depende del ocultamiento. La nodriza no acabará de entender a Julieta. Julieta sí la ha calado, como Mercucio («¡tercera!»). Este acto sigue deconstruyendo el nombre de Romeo. La obra se tensa entre sus extremos nominalista y realista. ¿Puede darse nombre al amor, se dejará atrapar el dios por las palabras, por la poesía, por la más hermosa poesía sobre los amantes, una y otra vez equiparados a los astros, al Sol y las estrellas? ¿O puede creerse en un amor, como dice Julieta, «más rico en fondo que en palabras», que «se enorgullece de su esencia, no de su ornato»? Shakespeare no deriva ni al realismo medieval ni al nominalismo moderno, sino que es capaz de cabalgar sobre ambos, para acercarnos al mundo que ha conocido y le ha permitido disfrazarse y revelarse con estos personajes. Romeo y Julieta son aficionados al oxímoron; solo en ellos se agota la semántica del lenguaje ordinario. Por esas grietas adivinamos lo que les está prometido a ellos, una felicidad que trasciende la vieja hostilidad de las familias. La Iglesia verá en ello una oportunidad de reconciliación. Tratará el amor por su virtud política, instrumental. Quedará también atrás. A Shakespeare le interesa aquí el exceso de vida de las pasiones, su “ateísmo”, aunque el final de la tragedia prometa una paz civil que cuenta con el asentimiento del público. 12. ACTO IV. Este acto sirve para ilustrar dos cosas. Lo primero, que ya sabíamos, es que todos los personajes de Shakespeare se expresan con potencia magnífica, sea Fray Lorenzo, Mercucio, Capuleto o Julieta. Esto contribuye a la impresión de igualdad del genio de Shakespeare. Su adaptación al personaje, o su gusto por la verdad del carácter, no impide la intensidad en momento alguno. Por supuesto, hay variedad de escenas, lo doloroso de la “muerte” de Julieta y, a continuación, el cómico intercambio entre Pedro y los músicos, una yuxtaposición, por cierto, que viene dada por el simulacro anterior de la desgracia. En todo caso, la potencia expresiva en Shakespeare es idéntica, una especie de vuelco sobre el lenguaje que rodea y desactiva posterior culto al estilo per se. Sin embargo, hay un corte neto entre los tipos: nadie habla como nadie más. Y aquí viene la segunda observación: Julieta nos recuerda a Hamlet cuando especula sobre el efecto del «destilado licor» que le da Fray Lorenzo. La escena es paralela: ser o no ser, y qué ocurrirá tras las puertas de esa muerte, aunque temporal, y la decisión de beber cuando ve el fantasma de Teobaldo persiguiendo a Romeo. ¿Lo ve solo ella? Julieta es un ser de visiones, como Hamlet, como Romeo, que es un ser de sueños, cuya frente es «un trono donde el honor puede coronarse rey»... 13. EL SEGUNDO SUEÑO DE ROMEO. El quinto acto comienza con el triunfo de Romeo como «profesor de filosofía»: De creer en la aduladora visión del sueño, mis sueños presagian próximas y alegres noticias. El señor de mi pecho se halla plácidamente sentado en su trono, y durante todo el día una desusada animación me eleva por encima de la tierra con pensamientos acariciadores. Recuerdo que soñé que me había muerto (¡extraño sueño que concede a un muerto la facultad de pensar!) y que venía mi esposa e infundía con sus besos en mis labios una vida tan potente y deliciosa, que yo resucitaba y era emperador. ¡Ay de mí!... ¡Qué dulce no será la posesión de ser amado, cuando la sola sombra del amor es tan rica en los deleites!... Romeo ha tenido sueños; en este acto se acordará de haber oído algo sobre la boda de Paris: «¿No era eso lo que dijo, o lo he soñado?». Un sueño le alertaba sobre el baile de los Capuleto. Leída en clave de destino, la objeción de Mercucio no debía prevalecer: hay verdad en los sueños. ¿Significa esto que no debía haber acudido al baile y no haber conocido a Julieta? En tal caso, Romeo y Julieta estarían vivos, pero no se habrían amado. ¿Es más digna de ser vivida la vida sin amor o un amor que desconoce o supera el miedo a la muerte? Mercucio, la mejor encarnación del humor shakesperiano, vive alegremente desengañado, muere por la interposición de Romeo, sobre el que recae la venganza, por la que tendrá que pagar, junto a Julieta. Incluso ha muerto, se nos dice al final, la madre de Romeo. ¿Qué soñaba ahora Romeo? Shakespeare nos envuelve: un beso de Julieta le despierta de la muerte y lo corona emperador. Pasa de estar sentado en el trono de su pecho a elevarse a un imperio resucitado por el amor de Julieta. ¿No hay aquí una prolepsis de Antonio y Cleopatra? ¿No habría que revisar la asignación de la juventud a la tragedia de Romeo y de la madurez a la de Antonio? Si la unión mística de Cleopatra y Antonio es más espléndida que el triunfo de Augusto, la victoria del amor sobre la muerte de Romeo tiene tintes imperiales. ¿Qué significa, en realidad, la muerte para Romeo y Julieta? Julieta bebe el licor, Romeo se envenena, Julieta se clava su daga... Podrían morir varias veces y, sin embargo, el uno al otro no se ven muertos. Los signos extremos de la vida tienen esa virtud suprema. En medio de esas consideraciones, Romeo advierte que su animación le «eleva por encima de la tierra». Compárese con su distinción: «¿Cómo puedo llamar a esto un relámpago?». La filosofía no está en la resignación o el consuelo, como cuando Fray Lorenzo les responde a los Capuleto que Julieta está en el Cielo, sino en el descubrimiento de la auténtica riqueza de este mundo, respecto al cual la propia religión tiene un papel secundario. Nadie duda, antes de la boda, de que Romeo no persigue a Julieta con «perversas intenciones». Romeo le espeta al boticario que le vende el veneno que es él quien le entrega el «veneno» del oro. Quien conoce las cosas por su verdadero valor es el sabio. Romeo está de vuelta de las costumbres de este mundo. Su humor le acompaña aun cuando reconoce el rostro de Paris: «¡Yo te enterraré en una tumba triunfal! ¿Una tumba? ¡Una linterna, joven víctima!». Los nombres deberían designar el verdadero ser de las cosas. Shakespeare entendió así la misión de su poesía. Las metáforas no tienen una función solo estética, sino epistémica. La poesía de Romeo, de Shakespeare, va por delante de los acontecimientos: se anticipa a la naturaleza. Todos llegan tarde a las muertes de los amantes. Fray Lorenzo debe dar explicaciones, que suenan enojosas en comparación con lo ya escuchado. La historia debe ponerse en hora, después de la revolución de los jóvenes amantes. La reconciliación de las familias reabre las puertas del teatro para el público, pero sus pensamientos se han elevado al cielo. Romeo es el auriga de esa aurora. 14. EL PRIMER SUEÑO DE ROMEO. Para acabar, hemos de volver atrás (I, ii). El azar ha elegido a Romeo para leer la invitación de algunas personas a casa de los Capuleto: CRIADO: Por favor, señor, ¿sabéis leer? ROMEO: Sí, mi propio destino en mi desventura. Romeo sabrá convertir el azar en un destino que será, en efecto, el de su desventura. Leída hacia atrás, exotéricamente, la obra parece convertir la muerte de los jóvenes amantes en el precio que han de pagar las familias para alcanzar «una paz lúgubre». El fraile, usurpando la posición del príncipe, había ayudado a Romeo «porque esta alianza puede ser provechosa, cambiando en puro afecto el rencor de vuestras familias». El fracaso de ese plan será también una causa de la desdicha de Romeo. Sin embargo, leída hacia adelante, esotéricamente, la muerte de los amantes no es un precio demasiado alto para el amor que han alcanzado. Este sería el sentido de la revisión del primer intercambio entre Romeo y Mercucio. Como sabemos por Allan Bloom, tanto el amor como la obscenidad se expresan en Shakespeare con gran fuerza imaginativa. Mercucio pronuncia ante Romeo su interminable discurso de la reina Mab hasta que le interrumpe Romeo: «¡Silencio! ¡Silencio, Mercucio, silencio! Estás hablando de nada!». «Nada» es la palabra que también designaba el sexo femenino. El discurso de Mab tiene siete referencias a los sueños en que interviene la reina: los enamorados, los abogados, un palaciego, las damas, un párroco, un soldado y las doncellas. Predominan los enamorados, las damas, las doncellas. ¿Adivina Mercucio el sueño de Romeo? Mercucio había interrumpido antes a Romeo: ROMEO: Y nuestra intención de concurrir a esa mascarada es también buena; pero constituye una falta de juicio. MERCUCIO: ¿Por qué? ¿Puede saberse? ROMEO: Tuve un sueño anoche... MERCUCIO: Y yo otro. ROMEO: Bien; ¿y qué soñasteis? MERCUCIO: Que los soñadores suelen mentir. ROMEO: Dormidos en su cama en tanto sueñan cosas verídicas. Entonces Mercucio se da cuenta de que «ha estado con vos la reina Mab»: le ha hecho creer a Romeo que eran verdad las cosas con que había soñado. Como Mercucio conoce a Romeo, sabe que tiene que haber soñado con el amor. Por ello, intenta desacreditar los sueños eróticos al aludir a los enamorados, las damas, las doncellas, doncellas «que duermen de espaldas, las oprime y las enseña a resistir por primera vez, haciendo de ellas mujeres de buen llevar». La obscenidad de Mercucio es silenciada por Romeo, pero, más adelante, cuando Julieta va a suicidarse, habla de la «vaina» (la palabra para vagina) en que ha de hundirse la daga de Romeo. Volvamos al breve diálogo entre Romeo y Mercucio: ¿cuál es ese primer sueño de Romeo? Shakespeare hace hablar a Mercucio para ocultarnos deliberadamente el sueño que ha tenido Romeo. Romeo y Mercucio se interrumpen, mientras que Romeo y Julieta se solapan, como vemos en los diálogos en el jardín. La suya se forja como una sola voz, la del dios del amor, capaz de desdoblarse, de generar el eco de la cita ovidiana de Julieta (II, ii): «¡Quién tuviera la voz del halconero para atraer de nuevo a ese gentil azor. La esclavitud ha enronquecido y no puede hablar en voz alta. ¡De otro modo estremecería ya la caverna donde habita Eco y pondría su aérea lengua más ronca que la mía con la repetición del nombre de mi Romeo! ¡Romeo!...». A estas alturas ya han acabado los problemas de Julieta con el nombre de Romeo. ¿De qué otro modo podía vincular Shakespeare a Romeo y Julieta sino a través de los mitos y los sueños? En Sueño de una noche de verano, una comedia estrechamente emparentada con esta tragedia, la disputa entre Oberón y Titania da pie al encantamiento de Fondón y la locura de amor de Titania, que se puede verse como una cómica venganza sobre la reina de las hadas. La magia del sueño se hará aún más explícita en los bosques de Atenas que en Verona. Sin embargo, en Verona ha tenido Romeo su primer sueño. Los sueños anticipan las visiones... Antes que casarse con Paris, Julieta preferiría verse encerrada en un osario (IV, i). Cuando revela sus «negros presentimientos» (V, v), dice que le parece ver a Romeo «como un cadáver en el fondo de una tumba». Luego, cuando duda de si beber la poción de Fray Lorenzo, exclama (IV, iii): «¡Oh! ¡Ved! ¿Qué es lo que miro?... ¡Me parece que lo veo!... ¡Es el espectro de mi primo que persigue a Romeo, cuya espada ensangrentada le atravesó el corazón!...». A la vista de estos pasajes, nuestra hipótesis es que el primer sueño de Romeo (I, iv) le había mostrado a Julieta muerta, pero antes de haberla visto por vez primera. La interrupción de Mercucio tiene el sentido dramático de permitir su excurso sobre la reina Mab, pero también da pie a que Romeo no tenga que contar su sueño porque, en efecto, no habría palabras para hacerlo, de manera similar a como después Julieta dirá que «los que cuentan sus tesoros son simplemente unos pordioseros». Si Romeo hubiera desistido de acudir al baile de los Capuleto, no habría visto a Julieta. En su desdicha, no habría llegado a verla muerta en el panteón de los Capuleto, aun cuando solo estaba dormida. ¿Es más digna de ser vivida la vida sin amor o un amor que desconoce el miedo a la muerte? Al final de su Apología, Sócrates afirma que no es digna de ser vivida una vida no sometida a examen. En el caso de Sócrates, el examen pasa por hablar todos los días de la virtud. Romeo es un aprendiz de filosofía, en el sentido de que se atreve a conocer a Julieta y verla muerta antes que seguir vivo sin haberla visto. En adelante, los días de su vida no podrán pasar sin hablar el lenguaje que escuchamos en sus intercambios. Romeo y Julieta, como dice Hazlitt, viven de la felicidad de los placeres que no han conocido. Thoreau nos advierte de que debemos anticiparnos a la naturaleza. ¿No están estas expresiones alineadas, más allá de la adscripción de géneros que funciona en la identificación de los textos? ¿No hay manera de traducir las visiones a mitos, los mitos a razones a las que podemos atender? También Sócrates al final de su discurso, antes de ser condenado, pronuncia una profecía... (*) Este ensayo se corresponde con la primera conferencia del seminario temático Shakespeare, “profesor de filosofía”, celebrado entre enero y junio de 2023 y organizado por la Biblioteca Regional y el CPR de la Región de Murcia. BIBLIOGRAFÍA

--The Oxford Shakespeare. The Complete Works, ed. de J. Jowett, W. Montgomery, G. Taylor y S. Wells, Clarendon Press, Oxford, 2005. —WILLIAM SHAKESPEARE, Obras completas, trad. de L. Astrana Marín, Aguilar, México D.F., 1991, 2 vols. —SAMUEL JOHNSON, Ensayos literarios, trad. de G. Torné de la Guardia, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2015. —SAMUEL TAYLOR COLERIDGE, The Literary Remains, William Pickering, Londres, 1836. —WILLIAM HAZLITT, Personajes de Shakespeare, trad. de J. Alcoriza, Cátedra, Madrid, 2023. —HENRY DAVID THOREAU, Walden, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Alma, Barcelona, 2021. —RALPH WALDO EMERSON, Hombres representativos, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Cátedra, Madrid, 2008. —ANTON CHEJOV, Teatro completo, trad. de M. Puente y E. Podgursky, Aguilar, Madrid, 1979. —LEV SHESTOV, Speculation and Revelation, translated by B. Martin, Ohio UP, Athens, 1982. —G. K. CHESTERTON, El alma del genio. Sobre William Shakespeare, trad. de A. Rice, Renacimiento, Sevilla, 2022. —IRÈNE NÉMIROVSKY, La vida de Chéjov, trad. de J. M. Marco Soriano, Salamandra, Barcelona, 2022. —LOGAN PEARSALL SMITH, Leer a Shakespeare, trad. de J. C. Somoza, Stella Maris, Barcelona, 2016. —ALLAN BLOOM, Amor y Amistad, trad. de C. Gardini, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1996. —FRANK KERMODE, Shakespeare’s Language, Penguin, Londres, 2000. —HAROLD BLOOM, Shakespeare. La invención de lo humano (1998), trad. de T. Segovia, Anagrama, Barcelona, 2002. —ANTHONY DAVID NUTTALL, Shakespeare the Thinker, Yale UP, New Haven y Londres, 2007. —Jonathan Bate, How the Classics Made Shakespeare, Princeton UP, Princeton, 2019. —YUVAL NOAH HARARI, 21 lecciones para el siglo XXI, trad. de J. Ros, Debolsillo, Barcelona, 2022. por LUIS EDUARDO CORTÉS RIERA

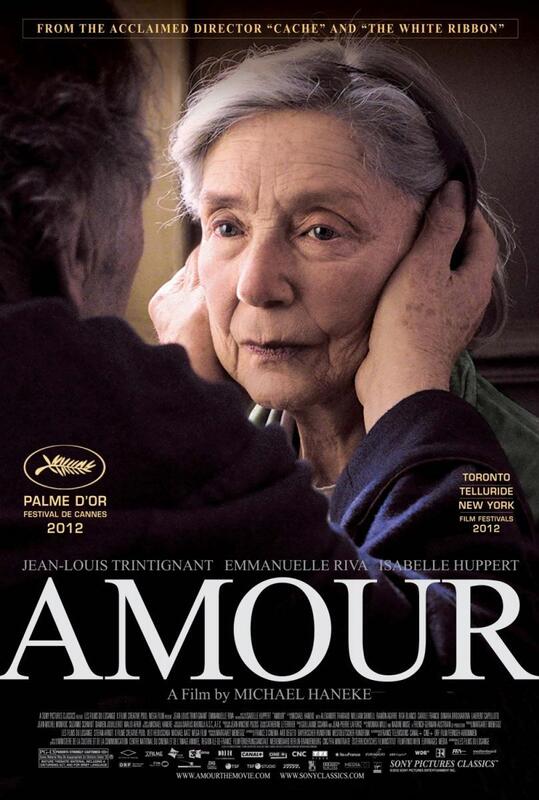

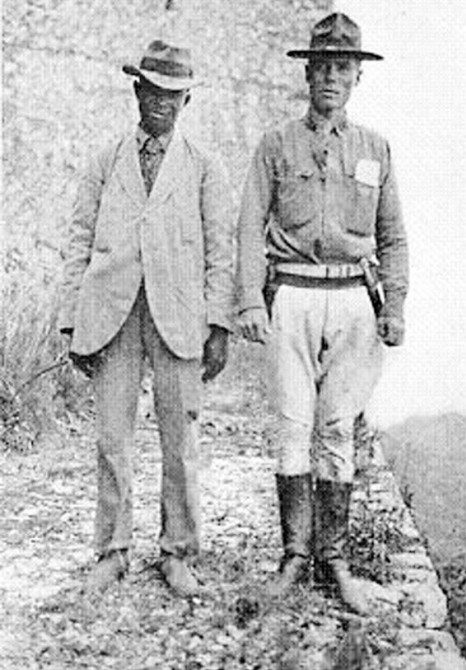

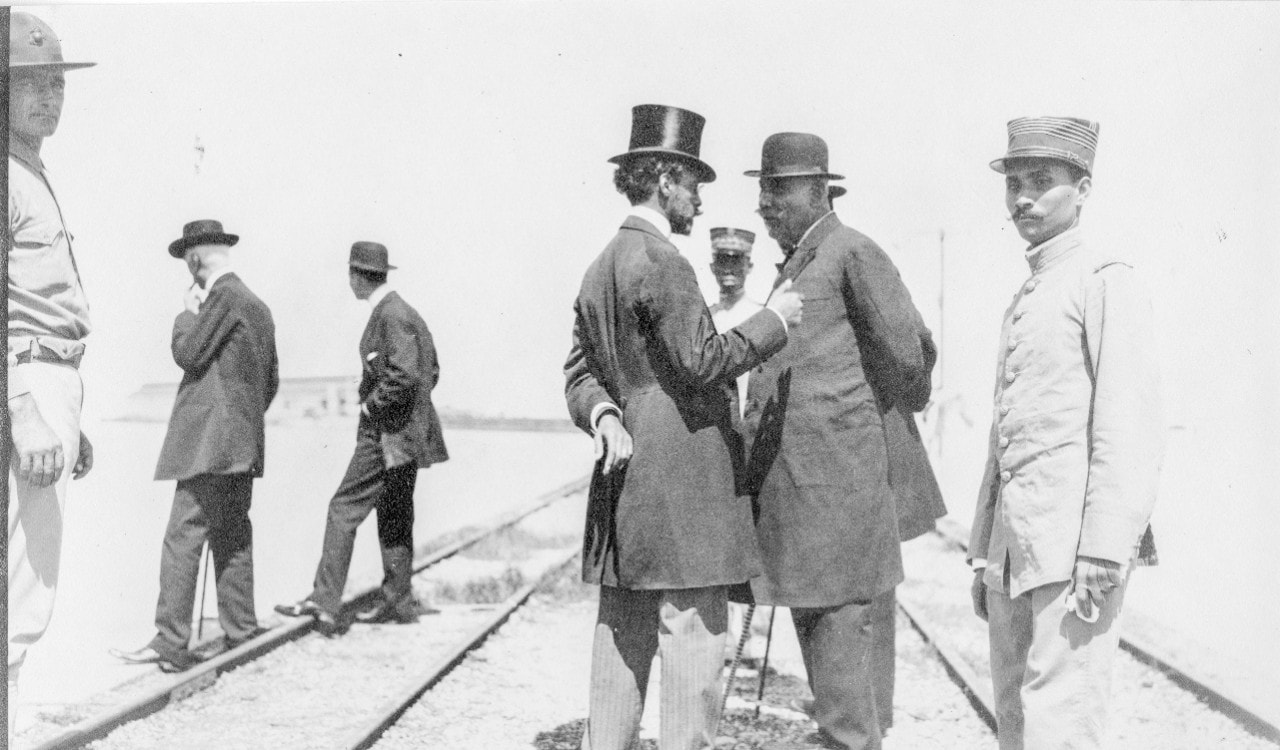

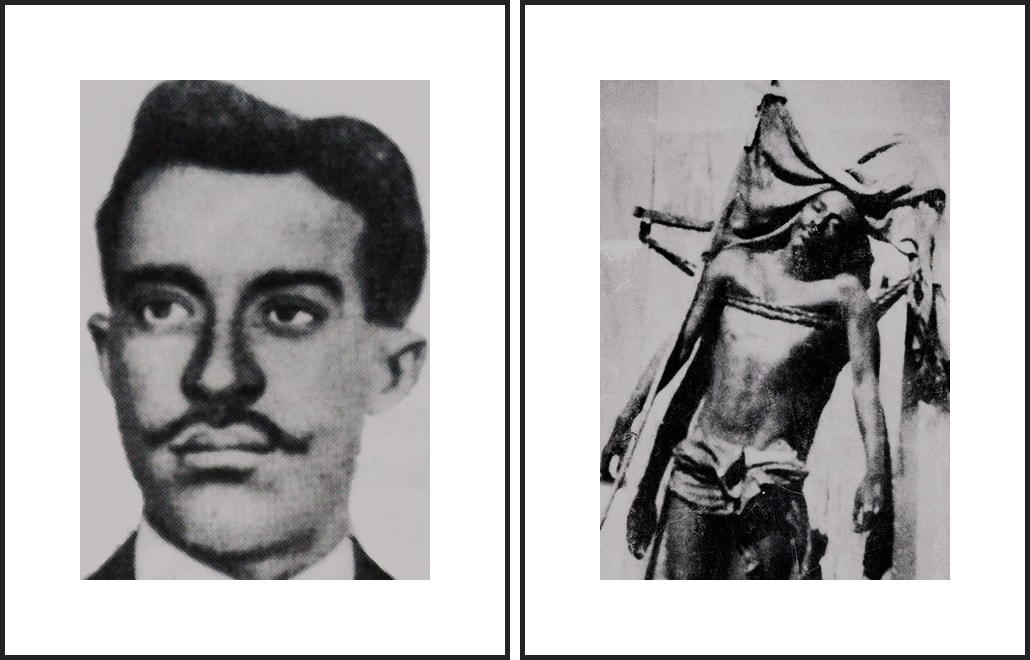

HAITÍ, PRIMERA NACIÓN DEL ORBE CONSTRUIDA POR ESCLAVOS NEGROS Haití fue la colonia azucarera más próspera de la orgullosa e imperial Francia hasta 1804. Este año y para sorpresa universal, los valerosos negros esclavos de esa isla, después de derrotar a las curtidas tropas enviadas por Napoleón Bonaparte para aplastarlos, declaran la creación de la primera nación negra del mundo, siguiendo el modelo francés del Siglo de las Luces: son los “jacobinos negros” que deslumbran al inmenso escritor cubano Alejo Carpentier. Las consignas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad comenzaron a resonar desde el Caribe para terror de los colonialistas blancos del continente americano y del orbe. La guerra de independencia en esta isla, afirma Juan Uslar Pietri, fue una cruenta y terrible guerra de castas y colores como lo fue la guerra de independencia de Venezuela: crueles en extremo por el odio acumulado en trescientos años de negros, pardos y mulatos contra el blanco esclavista. Ningunas otras naciones de Hispanoamérica tendrán semejante experiencia de odio y sangre tan gigantesca como estas dos naciones caribeñas, una guerra de colores que tanto preocupó al genio del libertador Simón Bolívar. Pero el occidente blanco no le perdona semejante ofensa de los esclavos negros al declararse libres. Le imponen el pago exorbitantemente alto por su libertad, lo que termina arruinando a la Nación negra del Mar Caribe hasta el presente, una reparación de guerra tan alta que nos recuerda la que impusieron los vencedores a Alemania tras la derrota de 1918. CHARLEMAGNE PÉRALTE Y LOS CACOS A comienzos del siglo pasado, en 1915, las tropas de los Estados Unidos se instalan en Haití para dar protección a sus intereses en un momento de gran revuelta en la isla: el presidente Vilbrun Guillaume Sam había sido asesinado por una turba de linchadores. Los marines declaran la ley marcial, se adueñan de bancos y aduanas e instalan un presidente títere, favorable a sus propósitos: Philippe Sudré Dartiguenave. Se redactó una nueva constitución que era favorable a los intereses de los gringos, quienes además declaran la ley marcial. El racismo de los marines campeó entonces en la isla. Los Estados Unidos no habían entrado aun en la Primera Guerra Mundial en ese entonces.